220

DÄNISCHES PORZELLAN

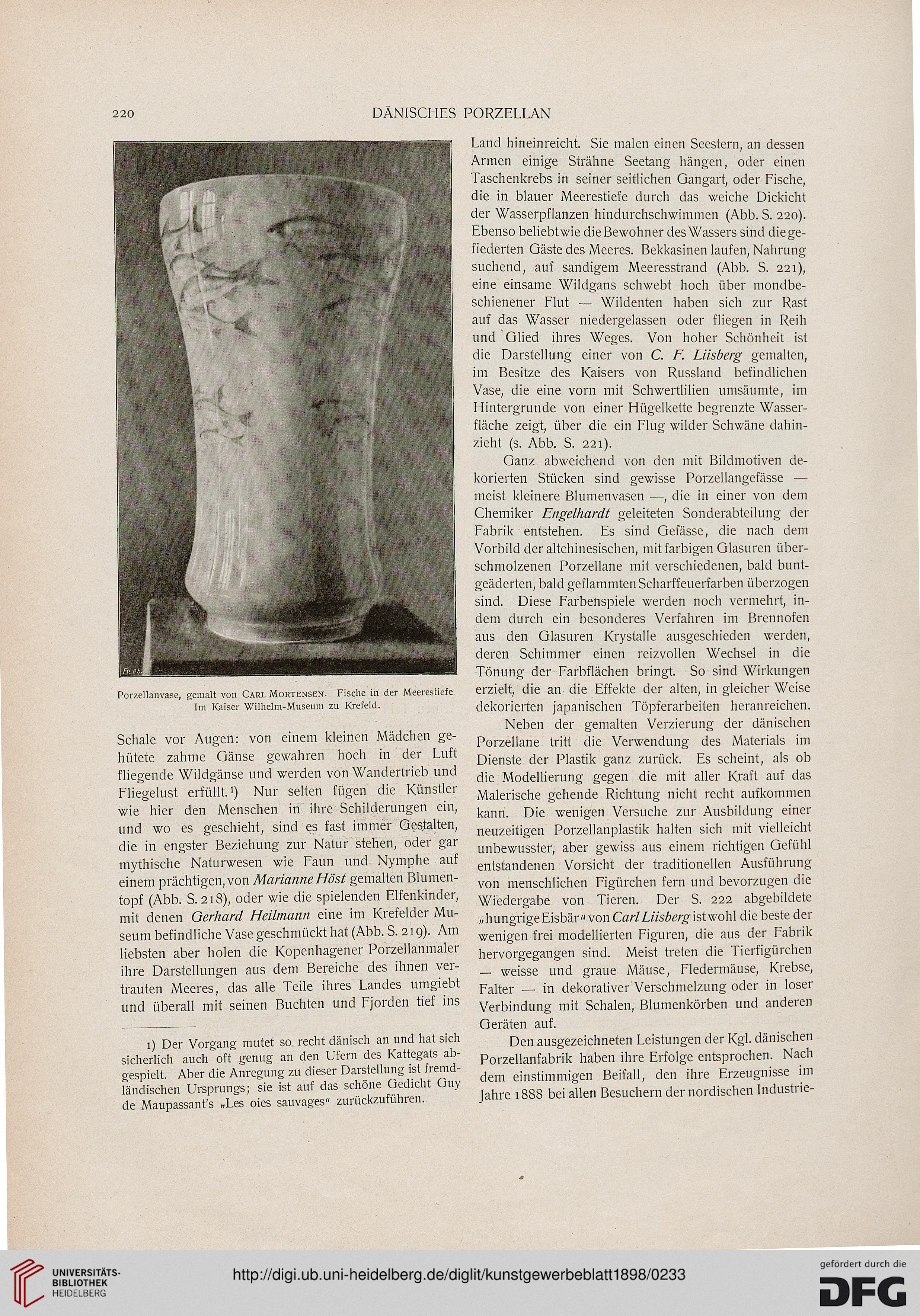

Porzellanvase, gemalt von Carl Mortensen. Fische in der Meerestiefe

Im Kaiser Wilhelm-Museum zu Krefeld.

Schale vor Augen: von einem kleinen Mädchen ge-

hütete zahme Gänse gewahren hoch in der Luft

fliegende Wildgänse und werden von Wandertrieb und

Fliegelust erfüllt.1) Nur selten fügen die Künstler

wie hier den Menschen in ihre Schilderungen ein,

und wo es geschieht, sind es fast immer Gestalten,

die in engster Beziehung zur Natur stehen, oder gar

mythische Naturwesen wie Faun und Nymphe auf

einem prächtigen, von Marianne Host gemalten Blumen-

topf (Abb. S. 218), oder wie die spielenden Elfenkinder,

mit denen Gerhard Heilmann eine im Krefelder Mu-

seum befindliche Vase geschmückt hat (Abb. S. 219). Am

liebsten aber holen die Kopenhagener Porzellanmaler

ihre Darstellungen aus dem Bereiche des ihnen ver-

trauten Meeres, das alle Teile ihres Landes umgiebt

und überall mit seinen Buchten und Fjorden tief ins

1) Der Vorgang mutet so recht dänisch an und hat sich

sicherlich auch oft genug an den Ufern des Kattegats ab-

gespielt. Aber die Anregung zu dieser Darstellung ist fremd-

ländischen Ursprungs; sie ist auf das schöne Gedicht Guy

de Maupassant's „Les oies sauvages" zurückzuführen.

Land hineinreicht. Sie malen einen Seestern, an dessen

Armen einige Strähne Seetang hängen, oder einen

Taschenkrebs in seiner seitlichen Gangart, oder Fische,

die in blauer Meerestiefe durch das weiche Dickicht

der Wasserpflanzen hindurchschwimmen (Abb. S. 220).

Ebenso beliebtwie die Bewohner des Wassers sind diege-

fiederten Gäste des Meeres. Bekkasinen laufen, Nahrung

suchend, auf sandigem Meeresstrand (Abb. S. 221),

eine einsame Wildgans schwebt hoch über mondbe-

schienener Flut — Wildenten haben sich zur Rast

auf das Wasser niedergelassen oder fliegen in Reih

und Glied ihres Weges. Von hoher Schönheit ist

die Darstellung einer von C. F. Liisberg gemalten,

im Besitze des Kaisers von Russland befindlichen

Vase, die eine vorn mit Schwertlilien umsäumte, im

Hintergrunde von einer Hügelkette begrenzte Wasser-

fläche zeigt, über die ein Flug wilder Schwäne dahin-

zieht (s. Abb. S. 221).

Ganz abweichend von den mit Bildmotiven de-

korierten Stücken sind gewisse Porzellangefässe —

meist kleinere Blumenvasen —, die in einer von dem

Chemiker Engelhardt geleiteten Sonderabteilung der

Fabrik entstehen. Es sind Gefässe, die nach dem

Vorbild der altchinesischen, mit farbigen Glasuren über-

schmolzenen Porzellane mit verschiedenen, bald bunt-

geäderten, bald geflammten Scharffeuerfarben überzogen

sind. Diese Farbenspiele werden noch vermehrt, in-

dem durch ein besonderes Verfahren im Brennofen

aus den Glasuren Krystalle ausgeschieden werden,

deren Schimmer einen reizvollen Wechsel in die

Tönung der Farbflächen bringt. So sind Wirkungen

erzielt, die an die Effekte der alten, in gleicher Weise

dekorierten japanischen Töpferarbeiten heranreichen.

Neben der gemalten Verzierung der dänischen

Porzellane tritt die Verwendung des Materials im

Dienste der Plastik ganz zurück. Es scheint, als ob

die Modellierung gegen die mit aller Kraft auf das

Malerische gehende Richtung nicht recht aufkommen

kann. Die wenigen Versuche zur Ausbildung einer

neuzeitigen Porzellanplastik halten sich mit vielleicht

unbewusster, aber gewiss aus einem richtigen Gefühl

entstandenen Vorsicht der traditionellen Ausführung

von menschlichen Figürchen fern und bevorzugen die

Wiedergabe von Tieren. Der S. 222 abgebildete

„hungrigeEisbär" vonCa/"/Zi«Z>e/g-istwohl die beste der

wenigen frei modellierten Figuren, die aus der Fabrik

hervorgegangen sind. Meist treten die Tierfigürchen

— weisse und graue Mäuse, Fledermäuse, Krebse,

Falter — in dekorativer Verschmelzung oder in loser

Verbindung mit Schalen, Blumenkörben und anderen

Geräten auf.

Den ausgezeichneten Leistungen der Kgl. dänischen

Porzellanfabrik haben ihre Erfolge entsprochen. Nach

dem einstimmigen Beifall, den ihre Erzeugnisse im

Jahre 1888 bei allen Besuchern der nordischen Industrie-

DÄNISCHES PORZELLAN

Porzellanvase, gemalt von Carl Mortensen. Fische in der Meerestiefe

Im Kaiser Wilhelm-Museum zu Krefeld.

Schale vor Augen: von einem kleinen Mädchen ge-

hütete zahme Gänse gewahren hoch in der Luft

fliegende Wildgänse und werden von Wandertrieb und

Fliegelust erfüllt.1) Nur selten fügen die Künstler

wie hier den Menschen in ihre Schilderungen ein,

und wo es geschieht, sind es fast immer Gestalten,

die in engster Beziehung zur Natur stehen, oder gar

mythische Naturwesen wie Faun und Nymphe auf

einem prächtigen, von Marianne Host gemalten Blumen-

topf (Abb. S. 218), oder wie die spielenden Elfenkinder,

mit denen Gerhard Heilmann eine im Krefelder Mu-

seum befindliche Vase geschmückt hat (Abb. S. 219). Am

liebsten aber holen die Kopenhagener Porzellanmaler

ihre Darstellungen aus dem Bereiche des ihnen ver-

trauten Meeres, das alle Teile ihres Landes umgiebt

und überall mit seinen Buchten und Fjorden tief ins

1) Der Vorgang mutet so recht dänisch an und hat sich

sicherlich auch oft genug an den Ufern des Kattegats ab-

gespielt. Aber die Anregung zu dieser Darstellung ist fremd-

ländischen Ursprungs; sie ist auf das schöne Gedicht Guy

de Maupassant's „Les oies sauvages" zurückzuführen.

Land hineinreicht. Sie malen einen Seestern, an dessen

Armen einige Strähne Seetang hängen, oder einen

Taschenkrebs in seiner seitlichen Gangart, oder Fische,

die in blauer Meerestiefe durch das weiche Dickicht

der Wasserpflanzen hindurchschwimmen (Abb. S. 220).

Ebenso beliebtwie die Bewohner des Wassers sind diege-

fiederten Gäste des Meeres. Bekkasinen laufen, Nahrung

suchend, auf sandigem Meeresstrand (Abb. S. 221),

eine einsame Wildgans schwebt hoch über mondbe-

schienener Flut — Wildenten haben sich zur Rast

auf das Wasser niedergelassen oder fliegen in Reih

und Glied ihres Weges. Von hoher Schönheit ist

die Darstellung einer von C. F. Liisberg gemalten,

im Besitze des Kaisers von Russland befindlichen

Vase, die eine vorn mit Schwertlilien umsäumte, im

Hintergrunde von einer Hügelkette begrenzte Wasser-

fläche zeigt, über die ein Flug wilder Schwäne dahin-

zieht (s. Abb. S. 221).

Ganz abweichend von den mit Bildmotiven de-

korierten Stücken sind gewisse Porzellangefässe —

meist kleinere Blumenvasen —, die in einer von dem

Chemiker Engelhardt geleiteten Sonderabteilung der

Fabrik entstehen. Es sind Gefässe, die nach dem

Vorbild der altchinesischen, mit farbigen Glasuren über-

schmolzenen Porzellane mit verschiedenen, bald bunt-

geäderten, bald geflammten Scharffeuerfarben überzogen

sind. Diese Farbenspiele werden noch vermehrt, in-

dem durch ein besonderes Verfahren im Brennofen

aus den Glasuren Krystalle ausgeschieden werden,

deren Schimmer einen reizvollen Wechsel in die

Tönung der Farbflächen bringt. So sind Wirkungen

erzielt, die an die Effekte der alten, in gleicher Weise

dekorierten japanischen Töpferarbeiten heranreichen.

Neben der gemalten Verzierung der dänischen

Porzellane tritt die Verwendung des Materials im

Dienste der Plastik ganz zurück. Es scheint, als ob

die Modellierung gegen die mit aller Kraft auf das

Malerische gehende Richtung nicht recht aufkommen

kann. Die wenigen Versuche zur Ausbildung einer

neuzeitigen Porzellanplastik halten sich mit vielleicht

unbewusster, aber gewiss aus einem richtigen Gefühl

entstandenen Vorsicht der traditionellen Ausführung

von menschlichen Figürchen fern und bevorzugen die

Wiedergabe von Tieren. Der S. 222 abgebildete

„hungrigeEisbär" vonCa/"/Zi«Z>e/g-istwohl die beste der

wenigen frei modellierten Figuren, die aus der Fabrik

hervorgegangen sind. Meist treten die Tierfigürchen

— weisse und graue Mäuse, Fledermäuse, Krebse,

Falter — in dekorativer Verschmelzung oder in loser

Verbindung mit Schalen, Blumenkörben und anderen

Geräten auf.

Den ausgezeichneten Leistungen der Kgl. dänischen

Porzellanfabrik haben ihre Erfolge entsprochen. Nach

dem einstimmigen Beifall, den ihre Erzeugnisse im

Jahre 1888 bei allen Besuchern der nordischen Industrie-