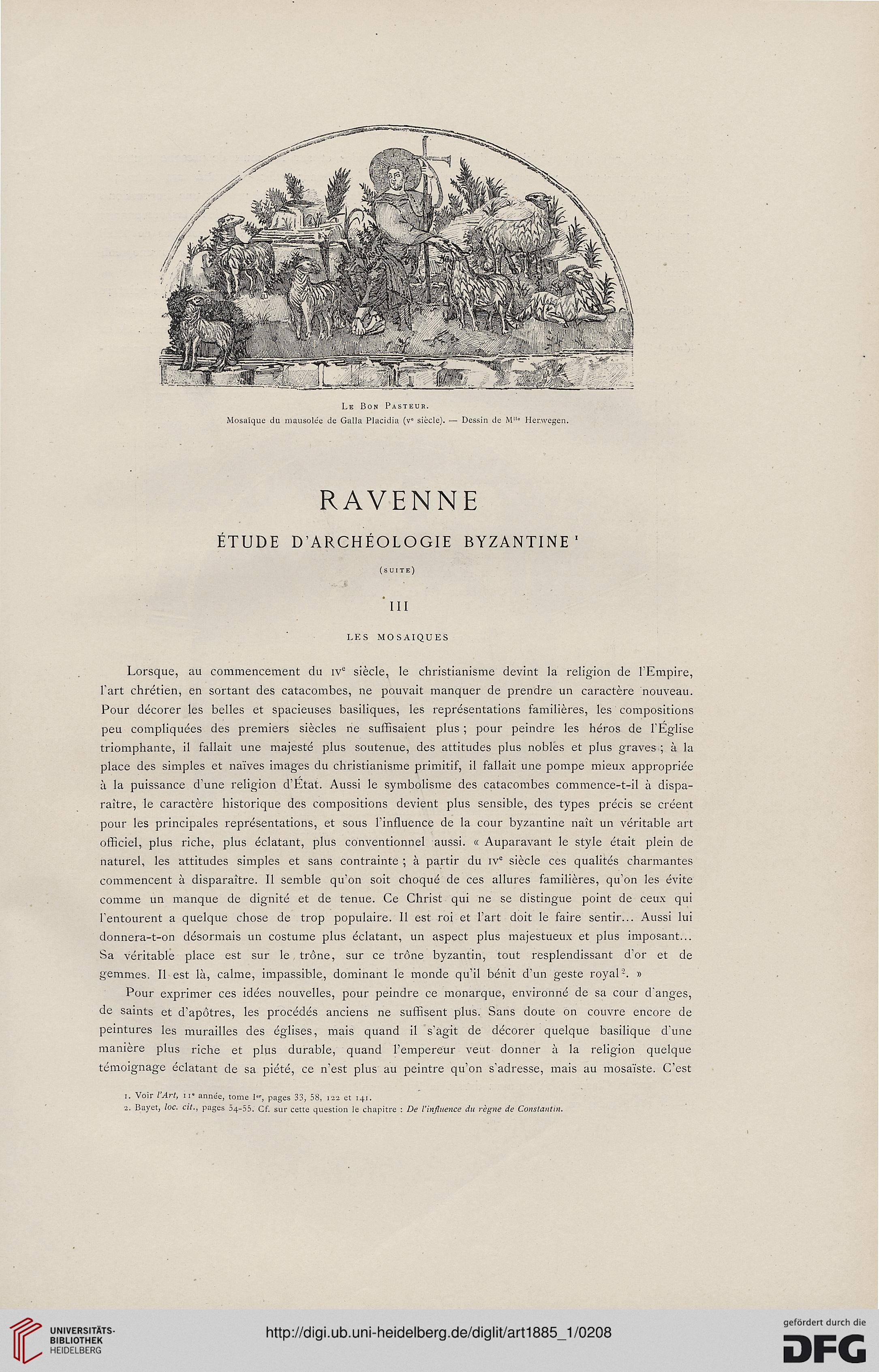

Le Bon Pasteur.

Mosaïque du mausolée île Galla Placidia (v° siècle). —

Dessin de M"" Henvvegen.

RAVENNE

ÉTUDE D'ARCHÉOLOGIE BYZANTINE"

(suite)

*III

LES MOSAÏQUES

Lorsque, au commencement du iv e siècle, le christianisme devint la religion de l'Empire,

l'art chrétien, en sortant des catacombes, ne pouvait manquer de prendre un caractère nouveau.

Pour décorer les belles et spacieuses basiliques, les représentations familières, les compositions

peu compliquées des premiers siècles ne suffisaient plus ; pour peindre les héros de l'Eglise

triomphante, il fallait une majesté plus soutenue, des attitudes plus nobles et plus graves ; à la

place des simples et naïves images du christianisme primitif, il fallait une pompe mieux appropriée

à la puissance d'une religion d'Etat. Aussi le symbolisme des catacombes commence-t-il à dispa-

raître, le caractère historique des compositions devient plus sensible, des types précis se créent

pour les principales représentations, et sous l'influence de la cour byzantine naît un véritable art

officiel, plus riche, plus éclatant, plus conventionnel aussi. « Auparavant le style était plein de

naturel, les attitudes simples et sans contrainte ; à partir du iv e siècle ces qualités charmantes

commencent à disparaître. Il semble qu'on soit choqué de ces allures familières, qu'on les évite

comme un manque de dignité et de tenue. Ce Christ qui ne se distingue point de ceux qui

l'entourent a quelque chose de trop populaire. 11 est roi et l'art doit le faire sentir... Aussi lui

donnera-t-on désormais un costume plus éclatant, un aspect plus majestueux et plus imposant...

Sa véritable place est sur le trône, sur ce trône byzantin, tout resplendissant d'or et de

gemmes. Il est là, calme, impassible, dominant le monde qu'il bénit d'un geste royal-. »

Pour exprimer ces idées nouvelles, pour peindre ce monarque, environné de sa cour d'anges,

de saints et d'apôtres, les procédés anciens ne suffisent plus. Sans doute on couvre encore de

peintures les murailles des églises, mais quand il s'agit de décorer quelque basilique d'une

manière plus riche et plus durable, quand l'empereur veut donner à la religion quelque

témoignage éclatant de sa piété, ce n'est plus au peintre qu'on s'adresse, mais au mosaïste. C'est

1. Voir l'Art, ii" année, tome I", pages 33, 58, 122 et 141.

2. Bayet, loc. cit., pages 54-55. Cf. sur cette question le chapitre : De l'influence du règne de Constantin.

Mosaïque du mausolée île Galla Placidia (v° siècle). —

Dessin de M"" Henvvegen.

RAVENNE

ÉTUDE D'ARCHÉOLOGIE BYZANTINE"

(suite)

*III

LES MOSAÏQUES

Lorsque, au commencement du iv e siècle, le christianisme devint la religion de l'Empire,

l'art chrétien, en sortant des catacombes, ne pouvait manquer de prendre un caractère nouveau.

Pour décorer les belles et spacieuses basiliques, les représentations familières, les compositions

peu compliquées des premiers siècles ne suffisaient plus ; pour peindre les héros de l'Eglise

triomphante, il fallait une majesté plus soutenue, des attitudes plus nobles et plus graves ; à la

place des simples et naïves images du christianisme primitif, il fallait une pompe mieux appropriée

à la puissance d'une religion d'Etat. Aussi le symbolisme des catacombes commence-t-il à dispa-

raître, le caractère historique des compositions devient plus sensible, des types précis se créent

pour les principales représentations, et sous l'influence de la cour byzantine naît un véritable art

officiel, plus riche, plus éclatant, plus conventionnel aussi. « Auparavant le style était plein de

naturel, les attitudes simples et sans contrainte ; à partir du iv e siècle ces qualités charmantes

commencent à disparaître. Il semble qu'on soit choqué de ces allures familières, qu'on les évite

comme un manque de dignité et de tenue. Ce Christ qui ne se distingue point de ceux qui

l'entourent a quelque chose de trop populaire. 11 est roi et l'art doit le faire sentir... Aussi lui

donnera-t-on désormais un costume plus éclatant, un aspect plus majestueux et plus imposant...

Sa véritable place est sur le trône, sur ce trône byzantin, tout resplendissant d'or et de

gemmes. Il est là, calme, impassible, dominant le monde qu'il bénit d'un geste royal-. »

Pour exprimer ces idées nouvelles, pour peindre ce monarque, environné de sa cour d'anges,

de saints et d'apôtres, les procédés anciens ne suffisent plus. Sans doute on couvre encore de

peintures les murailles des églises, mais quand il s'agit de décorer quelque basilique d'une

manière plus riche et plus durable, quand l'empereur veut donner à la religion quelque

témoignage éclatant de sa piété, ce n'est plus au peintre qu'on s'adresse, mais au mosaïste. C'est

1. Voir l'Art, ii" année, tome I", pages 33, 58, 122 et 141.

2. Bayet, loc. cit., pages 54-55. Cf. sur cette question le chapitre : De l'influence du règne de Constantin.