COLONNE TORTILI COSÌ DETTE DEL TEMPIO DI SALOMONE

379

il premio delle sue virtù. 1 La tecnica di questa colonna d'un bel marmo, avente quasi la

lucidezza dell'alabastro, manifesta una mano abile ed esperta. Le foglie, le figure, sebbene

molto deteriorate, tutti i particolari decorativi sono condotti con

grandissima diligenza. 2

Attorno ad essa, che formerebbe il prototipo, ne possiamo rag-

gruppare delle altre sparse nella medesima basilica ed in altre chiese

di Roma e di fuori.

1. Sulle quattro cantorie della Confessione fanno da pilastri due

colonne per ogni parte, simili a quella già esaminata. Esse misurano

press'a poco la medesima altezza; sono ornate dello stesso capitello

e differiscono solo per il particolare che nel 40 ordine, confinante col

collarino, si ripete la scena vendemmiale.

Lre di esse, a sinistra, hanno le sculture assai danneggiate. La

loro fattura però non raggiunge la precisione e la finezza di quella

della Pietà; in esse non si vede la mano dello scultore, ma tutt'al

più quella d'un valente scalpellino.

Fu il Bernini che le fece collocare lassù, ed egli le prese a

modello per le sue in bronzo che decorano il gran tabernacolo. 3

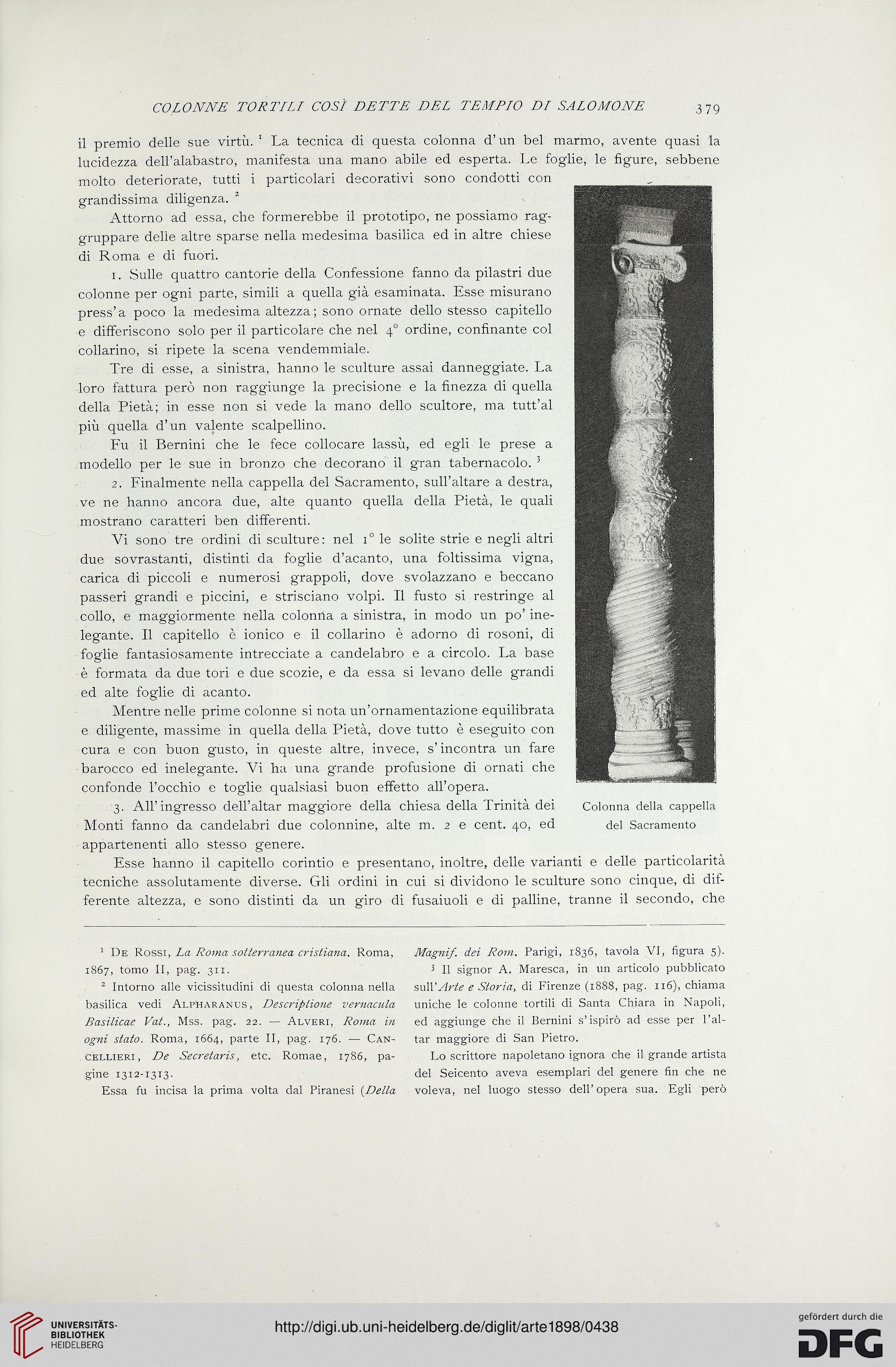

2. Finalmente nella cappella del Sacramento, sull'altare a destra,

ve ne hanno ancora due, alte quanto quella della Pietà, le quali

mostrano caratteri ben differenti.

Vi sono tre ordini di sculture: nel i° le solite strie e negli altri

due sovrastanti, distinti da foglie d'acanto, una foltissima vigna,

carica di piccoli e numerosi grappoli, dove svolazzano e beccano

passeri grandi e piccini, e strisciano volpi. Il fusto si restringe al

collo, e maggiormente nella colonna a sinistra, in modo un po' ine-

legante. Il capitello è ionico e il collarino è adorno di rosoni, di

foglie fantasiosamente intrecciate a candelabro e a circolo. La base

è formata da due tori e due scozie, e da essa si levano delle grandi

ed alte foglie di acanto.

Mentre nelle prime colonne si nota un'ornamentazione equilibrata

e diligente, massime in quella della Pietà, dove tutto è eseguito con

cura e con buon gusto, in queste altre, invece, s'incontra un fare

barocco ed inelegante. Vi ha una grande profusione di ornati che

confonde l'occhio e toglie qualsiasi buon effetto all'opera.

3. All'ingresso dell'aitar maggiore della chiesa della Trinità dei Colonna della cappella

Monti fanno da candelabri due colonnine, alte m. 2 e cent. 40, ed del Sacramento

appartenenti allo stesso genere.

Esse hanno il capitello corintio e presentano, inoltre, delle varianti e delle particolarità

tecniche assolutamente diverse. Gli ordini in cui si dividono le sculture sono cinque, di dif-

ferente altezza, e sono distinti da un giro di fusaiuoli e di palline, tranne il secondo, che

1 De Rossi, La Roma sotterranea cristiana. Roma,

1867, tomo II, pag. 311.

2 Intorno alle vicissitudini di questa colonna nella

basilica vedi Alpharanus, Descripiione vernacula

Basilicae Vat., Mss. pag. 22. — Alveri, Roma in

ogni stato. Roma, 1664, parte II, pag. 176. — Can-

cellieri, De Secretaris, etc. Romae, 1786, pa-

gine 1312-1313.

Essa fu incisa la prima volta dal Piranesi (Della

Magni/, dei Rom. Parigi, 1836, tavola VI, figura 5).

3 II signor A. Maresca, in un articolo pubblicato

sull'Arte e Storia, di Firenze (1888, pag. 116), chiama

uniche le colonne tortili di Santa Chiara in Napoli,

ed aggiunge che il Bernini s'ispirò ad esse per l'ai-

tar maggiore di San Pietro.

Lo scrittore napoletano ignora che il grande artista

del Seicento aveva esemplari del genere fin che ne

voleva, nel luogo stesso dell'opera sua. Egli però

379

il premio delle sue virtù. 1 La tecnica di questa colonna d'un bel marmo, avente quasi la

lucidezza dell'alabastro, manifesta una mano abile ed esperta. Le foglie, le figure, sebbene

molto deteriorate, tutti i particolari decorativi sono condotti con

grandissima diligenza. 2

Attorno ad essa, che formerebbe il prototipo, ne possiamo rag-

gruppare delle altre sparse nella medesima basilica ed in altre chiese

di Roma e di fuori.

1. Sulle quattro cantorie della Confessione fanno da pilastri due

colonne per ogni parte, simili a quella già esaminata. Esse misurano

press'a poco la medesima altezza; sono ornate dello stesso capitello

e differiscono solo per il particolare che nel 40 ordine, confinante col

collarino, si ripete la scena vendemmiale.

Lre di esse, a sinistra, hanno le sculture assai danneggiate. La

loro fattura però non raggiunge la precisione e la finezza di quella

della Pietà; in esse non si vede la mano dello scultore, ma tutt'al

più quella d'un valente scalpellino.

Fu il Bernini che le fece collocare lassù, ed egli le prese a

modello per le sue in bronzo che decorano il gran tabernacolo. 3

2. Finalmente nella cappella del Sacramento, sull'altare a destra,

ve ne hanno ancora due, alte quanto quella della Pietà, le quali

mostrano caratteri ben differenti.

Vi sono tre ordini di sculture: nel i° le solite strie e negli altri

due sovrastanti, distinti da foglie d'acanto, una foltissima vigna,

carica di piccoli e numerosi grappoli, dove svolazzano e beccano

passeri grandi e piccini, e strisciano volpi. Il fusto si restringe al

collo, e maggiormente nella colonna a sinistra, in modo un po' ine-

legante. Il capitello è ionico e il collarino è adorno di rosoni, di

foglie fantasiosamente intrecciate a candelabro e a circolo. La base

è formata da due tori e due scozie, e da essa si levano delle grandi

ed alte foglie di acanto.

Mentre nelle prime colonne si nota un'ornamentazione equilibrata

e diligente, massime in quella della Pietà, dove tutto è eseguito con

cura e con buon gusto, in queste altre, invece, s'incontra un fare

barocco ed inelegante. Vi ha una grande profusione di ornati che

confonde l'occhio e toglie qualsiasi buon effetto all'opera.

3. All'ingresso dell'aitar maggiore della chiesa della Trinità dei Colonna della cappella

Monti fanno da candelabri due colonnine, alte m. 2 e cent. 40, ed del Sacramento

appartenenti allo stesso genere.

Esse hanno il capitello corintio e presentano, inoltre, delle varianti e delle particolarità

tecniche assolutamente diverse. Gli ordini in cui si dividono le sculture sono cinque, di dif-

ferente altezza, e sono distinti da un giro di fusaiuoli e di palline, tranne il secondo, che

1 De Rossi, La Roma sotterranea cristiana. Roma,

1867, tomo II, pag. 311.

2 Intorno alle vicissitudini di questa colonna nella

basilica vedi Alpharanus, Descripiione vernacula

Basilicae Vat., Mss. pag. 22. — Alveri, Roma in

ogni stato. Roma, 1664, parte II, pag. 176. — Can-

cellieri, De Secretaris, etc. Romae, 1786, pa-

gine 1312-1313.

Essa fu incisa la prima volta dal Piranesi (Della

Magni/, dei Rom. Parigi, 1836, tavola VI, figura 5).

3 II signor A. Maresca, in un articolo pubblicato

sull'Arte e Storia, di Firenze (1888, pag. 116), chiama

uniche le colonne tortili di Santa Chiara in Napoli,

ed aggiunge che il Bernini s'ispirò ad esse per l'ai-

tar maggiore di San Pietro.

Lo scrittore napoletano ignora che il grande artista

del Seicento aveva esemplari del genere fin che ne

voleva, nel luogo stesso dell'opera sua. Egli però