82

JOANNA FROŃSKA

Er . üir^igf cptê tÄM

^ Fuite..ire^EmiA

^ . cfĄ

Sir .L^C^A-' .A -".' t'-*

6 ræ^aiw:* ûyt^^

^ÿ^atn iLAl^r mitiifrg.

^ ,tłW

*r^* mun^ ^rf* 3t%HŒHfl m.

v .-*1 - _r..^ ^ ^ ,-+* - -^

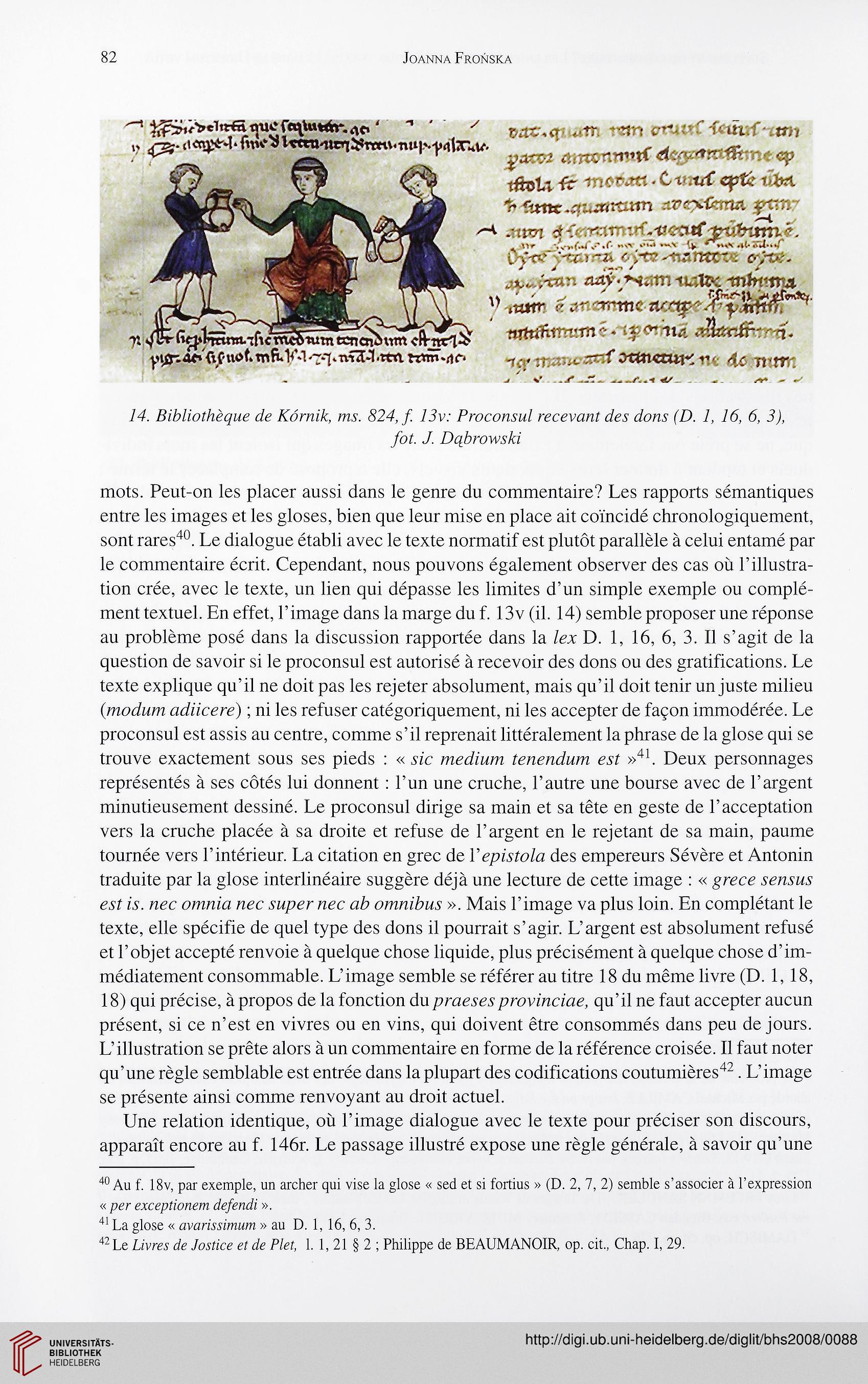

74. R/ù/tofAgq'Mg ć/g TédrttA, A24, / 73v; PrgggttxM/ rgcgvuttf ć7gx ć/otM (D. 7, 76, 6, 2),

/o/. .7. Dq6rowjł/

mots. Peut-on les placer aussi dans le genre du commentaire? Les rapports sémantiques

entre les images et les gloses, bien que leur mise en place ait coïncidé chronologiquement,

sont rarest Le dialogue établi avec le texte normatif est plutôt parallèle à celui entamé par

le commentaire écrit. Cependant, nous pouvons également observer des cas où l'illustra-

tion crée, avec le texte, un lien qui dépasse les limites d'un simple exemple ou complé-

ment textuel. En effet, P image dans la marge du f. 13v (il. 14) semble proposer une réponse

au problème posé dans la discussion rapportée dans la /gx D. 1, 16, 6, 3. Il s'agit de la

question de savoir si le proconsul est autorisé à recevoir des dons ou des gratifications. Le

texte explique qu'il ne doit pas les rejeter absolument, mais qu'il doit tenir un juste milieu

(moć/mn <3c/ttcgrg) ; ni les refuser catégoriquement, ni les accepter de façon immodérée. Le

proconsul est assis au centre, comme s'il reprenait littéralement la phrase de la glose qui se

trouve exactement sous ses pieds : « jt'g mge/ttmi Angne/tw? g^t »^. Deux personnages

représentés à ses côtés lui donnent : l'un une cruche, l'autre une bourse avec de l'argent

minutieusement dessiné. Le proconsul dirige sa main et sa tête en geste de l'acceptation

vers la cruche placée à sa droite et refuse de l'argent en le rejetant de sa main, paume

tournée vers l'intérieur. La citation en grec de LgpA/gt/ct des empereurs Sévère et Antonin

traduite par la glose interlinéaire suggère déjà une lecture de cette image : « grggg -yg/MM-s*

gyt A. ngc <amm<3 ngg yttpgr ngg <36 ». Mais l'image va plus loin. En complétant le

texte, elle spécifie de quel type des dons il pourrait s'agir. L'argent est absolument refusé

et l'objet accepté renvoie à quelque chose liquide, plus précisément à quelque chose d'im-

médiatement consommable. L'image semble se référer au titre 18 du même livre (D. 1,18,

18) qui précise, à propos de la fonction du pmgygypwvmcmg, qu'il ne faut accepter aucun

présent, si ce n'est en vivres ou en vins, qui doivent être consommés dans peu de jours.

L'illustration se prête alors à un commentaire en forme de la référence croisée. Il faut noter

qu'une règle semblable est entrée dans la plupart des codifications coutumières^*. L'image

se présente ainsi comme renvoyant au droit actuel.

Une relation identique, où l'image dialogue avec le texte pour préciser son discours,

apparaît encore au f. 146r. Le passage illustré expose une règle générale, à savoir qu'une

4° Au f. 18v, par exemple, un archer qui vise la glose « sed et si fortius » (D. 2, 7, 2) semble s'associer à l'expression

« per e.xcept/ćwe^ Je/enJ/ ».

La glose « awnA/mM/M » au D. 1, 16, 6, 3.

4" Le Livrer Je 7<?yt/ce et <7e F/et, 1. 1,21 § 2 ; Philippe de BEAUMANOIR, op. cit., Chap. I, 29.

JOANNA FROŃSKA

Er . üir^igf cptê tÄM

^ Fuite..ire^EmiA

^ . cfĄ

Sir .L^C^A-' .A -".' t'-*

6 ræ^aiw:* ûyt^^

^ÿ^atn iLAl^r mitiifrg.

^ ,tłW

*r^* mun^ ^rf* 3t%HŒHfl m.

v .-*1 - _r..^ ^ ^ ,-+* - -^

74. R/ù/tofAgq'Mg ć/g TédrttA, A24, / 73v; PrgggttxM/ rgcgvuttf ć7gx ć/otM (D. 7, 76, 6, 2),

/o/. .7. Dq6rowjł/

mots. Peut-on les placer aussi dans le genre du commentaire? Les rapports sémantiques

entre les images et les gloses, bien que leur mise en place ait coïncidé chronologiquement,

sont rarest Le dialogue établi avec le texte normatif est plutôt parallèle à celui entamé par

le commentaire écrit. Cependant, nous pouvons également observer des cas où l'illustra-

tion crée, avec le texte, un lien qui dépasse les limites d'un simple exemple ou complé-

ment textuel. En effet, P image dans la marge du f. 13v (il. 14) semble proposer une réponse

au problème posé dans la discussion rapportée dans la /gx D. 1, 16, 6, 3. Il s'agit de la

question de savoir si le proconsul est autorisé à recevoir des dons ou des gratifications. Le

texte explique qu'il ne doit pas les rejeter absolument, mais qu'il doit tenir un juste milieu

(moć/mn <3c/ttcgrg) ; ni les refuser catégoriquement, ni les accepter de façon immodérée. Le

proconsul est assis au centre, comme s'il reprenait littéralement la phrase de la glose qui se

trouve exactement sous ses pieds : « jt'g mge/ttmi Angne/tw? g^t »^. Deux personnages

représentés à ses côtés lui donnent : l'un une cruche, l'autre une bourse avec de l'argent

minutieusement dessiné. Le proconsul dirige sa main et sa tête en geste de l'acceptation

vers la cruche placée à sa droite et refuse de l'argent en le rejetant de sa main, paume

tournée vers l'intérieur. La citation en grec de LgpA/gt/ct des empereurs Sévère et Antonin

traduite par la glose interlinéaire suggère déjà une lecture de cette image : « grggg -yg/MM-s*

gyt A. ngc <amm<3 ngg yttpgr ngg <36 ». Mais l'image va plus loin. En complétant le

texte, elle spécifie de quel type des dons il pourrait s'agir. L'argent est absolument refusé

et l'objet accepté renvoie à quelque chose liquide, plus précisément à quelque chose d'im-

médiatement consommable. L'image semble se référer au titre 18 du même livre (D. 1,18,

18) qui précise, à propos de la fonction du pmgygypwvmcmg, qu'il ne faut accepter aucun

présent, si ce n'est en vivres ou en vins, qui doivent être consommés dans peu de jours.

L'illustration se prête alors à un commentaire en forme de la référence croisée. Il faut noter

qu'une règle semblable est entrée dans la plupart des codifications coutumières^*. L'image

se présente ainsi comme renvoyant au droit actuel.

Une relation identique, où l'image dialogue avec le texte pour préciser son discours,

apparaît encore au f. 146r. Le passage illustré expose une règle générale, à savoir qu'une

4° Au f. 18v, par exemple, un archer qui vise la glose « sed et si fortius » (D. 2, 7, 2) semble s'associer à l'expression

« per e.xcept/ćwe^ Je/enJ/ ».

La glose « awnA/mM/M » au D. 1, 16, 6, 3.

4" Le Livrer Je 7<?yt/ce et <7e F/et, 1. 1,21 § 2 ; Philippe de BEAUMANOIR, op. cit., Chap. I, 29.