/

9

größten Seltenheiten der Sammlungen. Die Zeit der Völker

Wanderung verwendet das Zinn zur Herstellung der silber

artig schimmernden Weißbronze, die wir als Schwert und

Gürtelbeschläge verwerthet

finden oder zur Fabrikation

von Fibeln und ähnlichen

Schmuckgegenständen. In

der Zeit des romanischen Sti-

les scheint das Zinn wenig

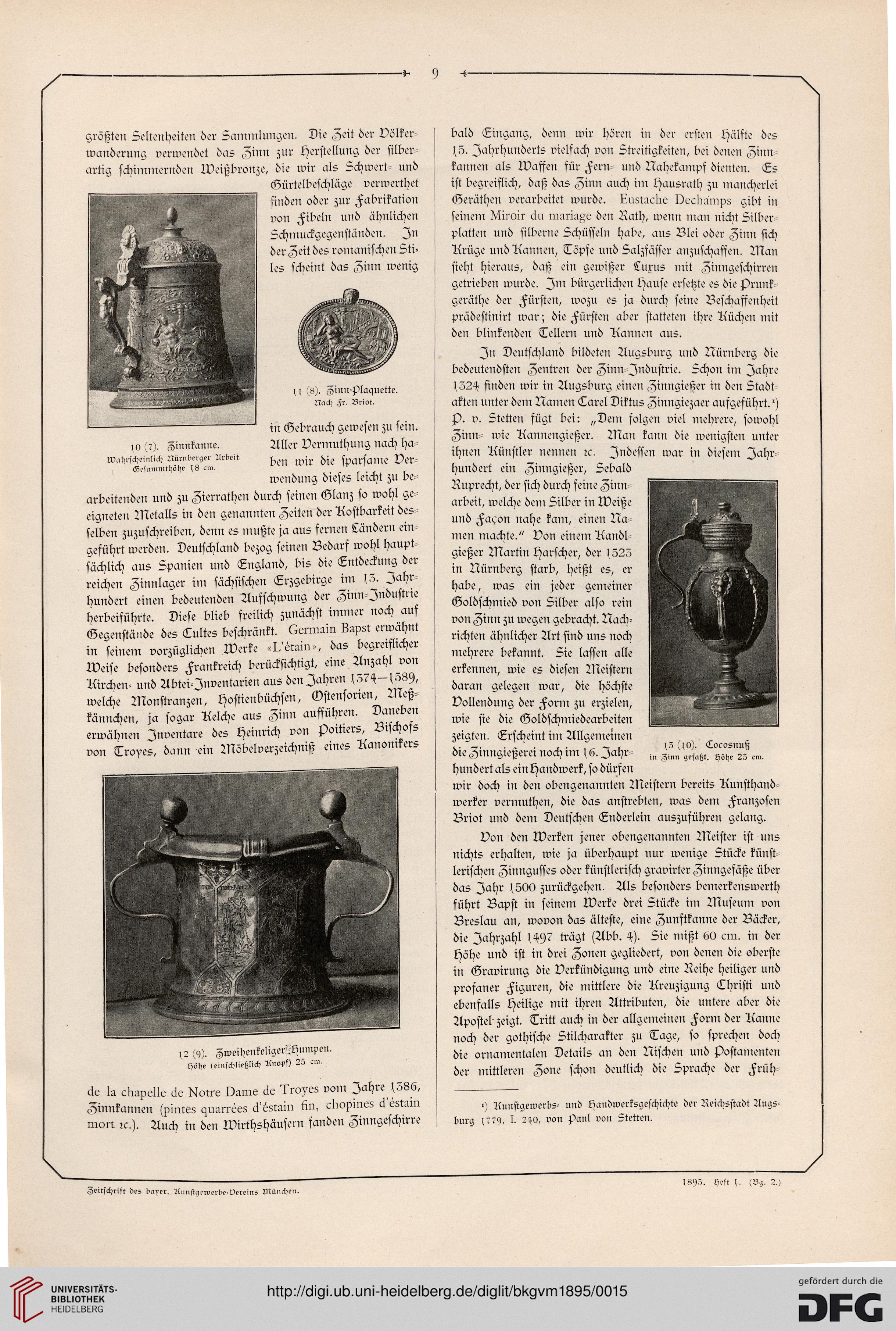

! 1 (8). Zinn-Plaquette.

Nach Fr. Briot.

in Gebrauch gewesen zu sein.

Aller Vermuthung nach ha

ben wir die sparsame Ver-

wendung dieses leicht zu be-

arbeitenden und zu Zierrathen durch seinen Glanz so wohl ge-

eigneten Metalls in den genannten Zeiten der Kostbarkeit des-

selben zuzuschreiben, denn es mußte ja aus fernen Ländern ein-

geführt werden. Deutschland bezog seinen Bedarf wohl Haupt

sächlich aus Spanien und England, bis die Entdeckung der

reichen Zinnlager im sächsischen Erzgebirge im \5. Jahr-

hundert einen bedeutenden Aufschwung der Zinn-Industrie

herbeiführte. Diese blieb freilich zunächst immer noch auf

Gegenstände des Lultes beschränkt. Gennain Bapst erwähnt

in seinem vorzüglichen Werke «L’etain», das begreiflicher

Weise besonders Frankreich berücksichtigt, eine Anzahl von

Rirchen- und Abtei-Invcntarien aus den Jahren s37H—\58ty,

welche Monstranzen, Hostienbüchsen, Ostensorien, Meß-

kännchen, ja sogar Reiche aus Zinn aufführen. Daneben

erwähnen Inventars des Heinrich von poitiers, Bischofs

von Troyes, dann ein Möbelverzeichniß eines Ranonikers

\0 (7). Ainnkanne.

Wahrscheinlich Nürnberger Arbeit.

Gesammthöhe J8 cm.

\ 2 (9). Zweihenkeliger^Humpen.

Höhe <einschließlich Anopf) 25 cm.

de la chapelle de Notre Dame de Troyes vom Jahre J586,

Zinnkannen (pintes quarrees d’6stain fin, chopines d'estain

nun t ic.). Auch in den Wirthshäusein fanden Zinngeschirre

bald Eingang, denn wir hören in der ersten Hälfte des

sä. Jahrhunderts vielfach von Streitigkeiten, bei denen Zinn-

kannen als Waffen für Fern- und Nahekampf dienten. Es

ist begreiflich, daß das Zinn auch im Hausrath zu mancherlei

Geräthen verarbeitet wurde. Eustache Dechämps gibt in

seinem Miroir du mariage den Rath, wenn man nicht Silber-

platten und silberne Schüsseln habe, aus Blei oder Zinn sich

Rrüge und Rannen, Töpfe und Salzfässer anzuschaffen. Man

sieht hieraus, daß ein gewißer Luxus mit Zinngeschirren

getrieben wurde. Im bürgerlichen Hause ersetzte es die Prunk

geräthe der Fürsten, wozu es ja durch feine Beschaffenheit

prädestinirt war; die Fürsten aber statteten ihre Rüchen mit

den blinkenden Tellern und Rannen aus.

In Deutschland bildeten Augsburg und Nürnberg die

bedeutendsten Zentren der Zinn-Industrie. Schon im Jahre

s32H finden wir in Augsburg einen Zinngießer in den Stadt

akten unter dem Namen Larel Diktus Zinngiezaer aufgeführt.■)

p. v. Stetten fügt bei: „Dem folgen viel mehrere, sowohl

Zinn- wie Rannengießer. Man kann die wenigsten unter

ihnen Rünstler nennen ic. Indessen war in diesem Jahr-

hundert ein Zinngießer, Sebald

Ruprecht, der sich durch feine Zinn

arbeit, welche dem Silber in Weiße

und Fai^on nahe kam, einen Na-

men machte." Von einem Randl-

gießer Martin Harscher, der \52o

in Nürnberg starb, heißt es, er

habe, was ein jeder gemeiner

Goldschmied von Silber also rein

von Zinn zu wegen gebracht. Nach-

richten ähnlicher Art sind uns noch

mehrere bekannt. Sie lassen alle

erkennen, wie es diesen Meistern

daran gelegen war, die höchste

Vollendung der Form zu erzielen,

wie sie die Goldschmiedearbeiten

zeigten. Erscheint im Allgemeinen

die Zinngießerei noch im J6. Jahr

hundert als ein Handwerk, so dürfen

wir doch in den obengenannten Meistern bereits Runsthand

werter vermuthen, die das anstrebten, was dem Franzosen

Briot und dem Deutschen Enderlein auszuführen gelang.

Von den Werken jener obengenannten Meister ist uns

nichts erhalten, wie ja überhaupt nur wenige Stücke künst-

lerischen Zinngusses oder künstlerisch gravirter Zinngefäße über

das Jahr 1300 zurückgehen. Als besonders bemerkenswerth

führt Bapst in seinem Werke drei Stücke im Museum von

Breslau an, wovon das älteste, eine Zunftkanne der Bäcker,

die Iahrzahl \^7 trägt (Abb. qch Sie mißt 60 cm. in der

Höhe und ist in drei Zonen gegliedert, von denen die oberste

in Gravirung die Verkündigung und eine Reihe heiliger und

profaner Figuren, die mittlere die Rreuzigung Lhristi und

ebenfalls Heilige mit ihren Attributen, die untere aber die

Apostel zeigt. Tritt auch in der allgemeinen Form der Ranne

noch der gothische Stilcharakter zu Tage, so sprechen doch

die ornamentalen Details an den Nischen und Postamenten

der mittleren Zone schon deutlich die Sprache der Früh

') Kunstgewerbs- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augs-

burg (779, I. 2-m, von Paul von Stetten.

V

Zeitschrift des bnyer. Aunstgenierhe-Vereins München.

1895. Heft (Bg. 2.)

9

größten Seltenheiten der Sammlungen. Die Zeit der Völker

Wanderung verwendet das Zinn zur Herstellung der silber

artig schimmernden Weißbronze, die wir als Schwert und

Gürtelbeschläge verwerthet

finden oder zur Fabrikation

von Fibeln und ähnlichen

Schmuckgegenständen. In

der Zeit des romanischen Sti-

les scheint das Zinn wenig

! 1 (8). Zinn-Plaquette.

Nach Fr. Briot.

in Gebrauch gewesen zu sein.

Aller Vermuthung nach ha

ben wir die sparsame Ver-

wendung dieses leicht zu be-

arbeitenden und zu Zierrathen durch seinen Glanz so wohl ge-

eigneten Metalls in den genannten Zeiten der Kostbarkeit des-

selben zuzuschreiben, denn es mußte ja aus fernen Ländern ein-

geführt werden. Deutschland bezog seinen Bedarf wohl Haupt

sächlich aus Spanien und England, bis die Entdeckung der

reichen Zinnlager im sächsischen Erzgebirge im \5. Jahr-

hundert einen bedeutenden Aufschwung der Zinn-Industrie

herbeiführte. Diese blieb freilich zunächst immer noch auf

Gegenstände des Lultes beschränkt. Gennain Bapst erwähnt

in seinem vorzüglichen Werke «L’etain», das begreiflicher

Weise besonders Frankreich berücksichtigt, eine Anzahl von

Rirchen- und Abtei-Invcntarien aus den Jahren s37H—\58ty,

welche Monstranzen, Hostienbüchsen, Ostensorien, Meß-

kännchen, ja sogar Reiche aus Zinn aufführen. Daneben

erwähnen Inventars des Heinrich von poitiers, Bischofs

von Troyes, dann ein Möbelverzeichniß eines Ranonikers

\0 (7). Ainnkanne.

Wahrscheinlich Nürnberger Arbeit.

Gesammthöhe J8 cm.

\ 2 (9). Zweihenkeliger^Humpen.

Höhe <einschließlich Anopf) 25 cm.

de la chapelle de Notre Dame de Troyes vom Jahre J586,

Zinnkannen (pintes quarrees d’6stain fin, chopines d'estain

nun t ic.). Auch in den Wirthshäusein fanden Zinngeschirre

bald Eingang, denn wir hören in der ersten Hälfte des

sä. Jahrhunderts vielfach von Streitigkeiten, bei denen Zinn-

kannen als Waffen für Fern- und Nahekampf dienten. Es

ist begreiflich, daß das Zinn auch im Hausrath zu mancherlei

Geräthen verarbeitet wurde. Eustache Dechämps gibt in

seinem Miroir du mariage den Rath, wenn man nicht Silber-

platten und silberne Schüsseln habe, aus Blei oder Zinn sich

Rrüge und Rannen, Töpfe und Salzfässer anzuschaffen. Man

sieht hieraus, daß ein gewißer Luxus mit Zinngeschirren

getrieben wurde. Im bürgerlichen Hause ersetzte es die Prunk

geräthe der Fürsten, wozu es ja durch feine Beschaffenheit

prädestinirt war; die Fürsten aber statteten ihre Rüchen mit

den blinkenden Tellern und Rannen aus.

In Deutschland bildeten Augsburg und Nürnberg die

bedeutendsten Zentren der Zinn-Industrie. Schon im Jahre

s32H finden wir in Augsburg einen Zinngießer in den Stadt

akten unter dem Namen Larel Diktus Zinngiezaer aufgeführt.■)

p. v. Stetten fügt bei: „Dem folgen viel mehrere, sowohl

Zinn- wie Rannengießer. Man kann die wenigsten unter

ihnen Rünstler nennen ic. Indessen war in diesem Jahr-

hundert ein Zinngießer, Sebald

Ruprecht, der sich durch feine Zinn

arbeit, welche dem Silber in Weiße

und Fai^on nahe kam, einen Na-

men machte." Von einem Randl-

gießer Martin Harscher, der \52o

in Nürnberg starb, heißt es, er

habe, was ein jeder gemeiner

Goldschmied von Silber also rein

von Zinn zu wegen gebracht. Nach-

richten ähnlicher Art sind uns noch

mehrere bekannt. Sie lassen alle

erkennen, wie es diesen Meistern

daran gelegen war, die höchste

Vollendung der Form zu erzielen,

wie sie die Goldschmiedearbeiten

zeigten. Erscheint im Allgemeinen

die Zinngießerei noch im J6. Jahr

hundert als ein Handwerk, so dürfen

wir doch in den obengenannten Meistern bereits Runsthand

werter vermuthen, die das anstrebten, was dem Franzosen

Briot und dem Deutschen Enderlein auszuführen gelang.

Von den Werken jener obengenannten Meister ist uns

nichts erhalten, wie ja überhaupt nur wenige Stücke künst-

lerischen Zinngusses oder künstlerisch gravirter Zinngefäße über

das Jahr 1300 zurückgehen. Als besonders bemerkenswerth

führt Bapst in seinem Werke drei Stücke im Museum von

Breslau an, wovon das älteste, eine Zunftkanne der Bäcker,

die Iahrzahl \^7 trägt (Abb. qch Sie mißt 60 cm. in der

Höhe und ist in drei Zonen gegliedert, von denen die oberste

in Gravirung die Verkündigung und eine Reihe heiliger und

profaner Figuren, die mittlere die Rreuzigung Lhristi und

ebenfalls Heilige mit ihren Attributen, die untere aber die

Apostel zeigt. Tritt auch in der allgemeinen Form der Ranne

noch der gothische Stilcharakter zu Tage, so sprechen doch

die ornamentalen Details an den Nischen und Postamenten

der mittleren Zone schon deutlich die Sprache der Früh

') Kunstgewerbs- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augs-

burg (779, I. 2-m, von Paul von Stetten.

V

Zeitschrift des bnyer. Aunstgenierhe-Vereins München.

1895. Heft (Bg. 2.)