•4- ^6

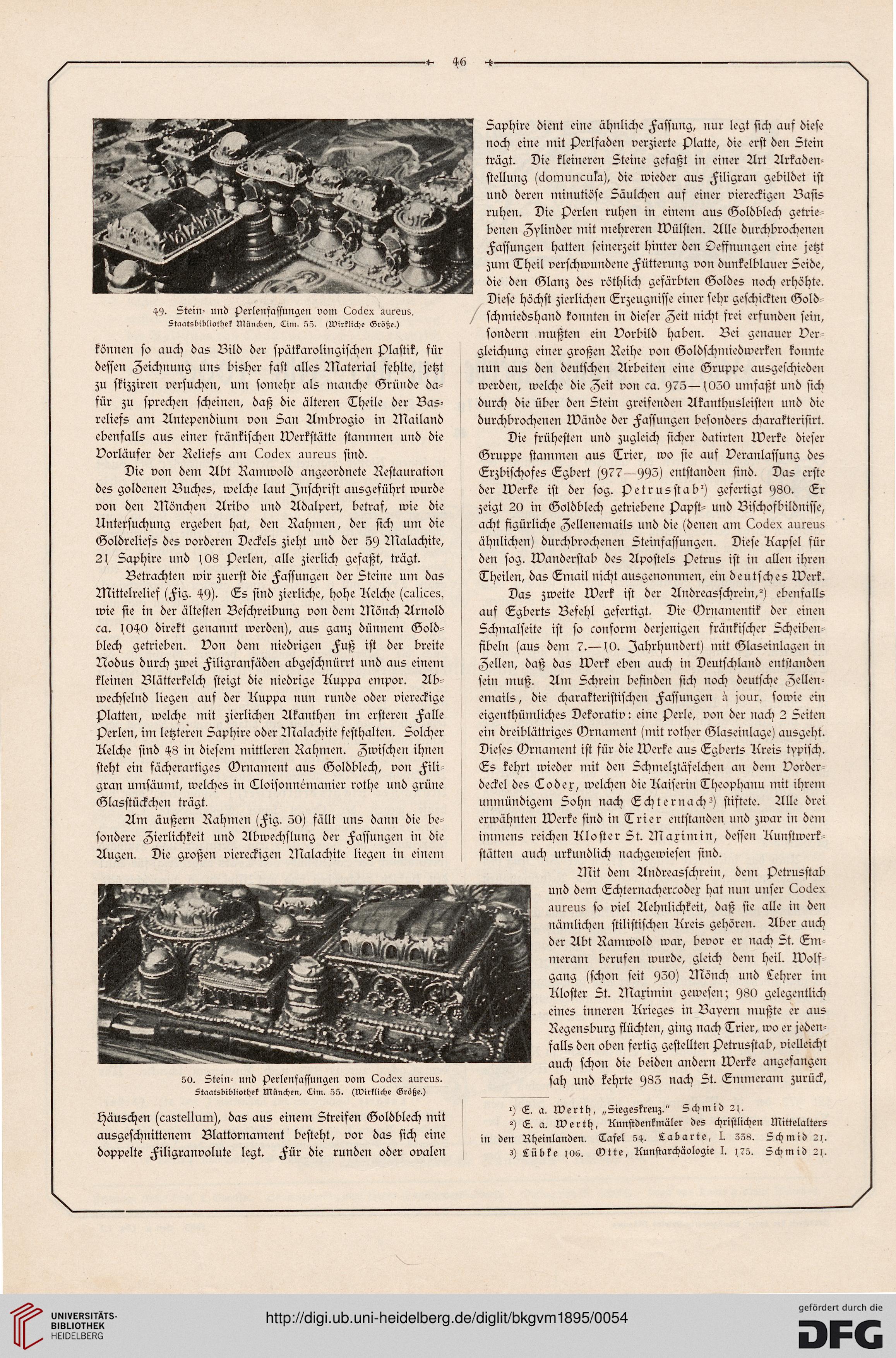

^9* Stein* und Perlenfassungen vom Loctex aureus.

Staatsbibliothek München, <£im. 55. (wirkliche Größe.)

können so auch das Bild der spätkarolingischen Plastik, für

dessen Zeichnung uns bisher fast alles Material fehlte, jetzt

zu skizziren versuchen, um somehr als nianche Gründe da-

für zu sprechen scheinen, daß die älteren Theile der Bas-

reliefs am Antependium von San Ambrogio in Mailand

ebenfalls aus einer fränkischen Werkstätte stammen und die

Vorläufer der Reliefs an: Codex aureus sind.

Die von dem Abt Rainwold angeordnete Restauration

des goldenen Buches, welche laut Zuschrift ausgeführt wurde

von den Mönchen Aribo und Adalpert, betraf, wie die

Untersuchung ergeben hat, den Rahmen, der sich um die

Goldreliefs des vorderen Deckels zieht und der 59 Malachite,

2\ Saphire und \08 perlen, alle zierlich gefaßt, trägt.

Betrachten wir zuerst die Fassungen der Steine mu das

Mittelrelief (Fig. ^9)- Es sind zierliche, hohe Reiche (calices,

wie sie in der ältesten Beschreibung von deni Mönch Arnold

ca. sOcsO direkt genannt werden), aus ganz dünnem Gold-

blech getrieben, von dem niedrigen Fuß ist der breite

Nodus durch zwei Filigranfäden abgeschnürrt und aus einem

kleinen Blätterkelch steigt die niedrige Ruppa empor. Ab-

wechselnd liegen auf der Ruppa nun runde oder viereckige

Platten, welche mit zierlichen Akanthen ini ersteren Falle

perlen, im letzteren Saphire oder Malachite festhalten. Solcher

Reiche sind ^8 in diesem mittleren Rahmen. Zwischen ihnen

steht ein fächerartiges Ornament aus Goldblech, von Fili-

gran umsäumt, welches in Eloisonnemanier rothe und grüne

Glasstückchen trägt.

Am äußern Rahmen (Fig. 50) fällt uns dann die be-

sondere Zierlichkeit und Abwechslung der Fassungen in die

Augen. Die großen viereckigen Malachite liegen in einem

50. Stein- und Perlenfassungen vom Codex aureus.

Staatsbibliothek München, Lim. 55. (wirkliche Größe.)

Häuschen (castellum), das aus einem Streifen Goldblech mit

ausgeschnittenein Blattornament besteht, vor das sich eine

doppelte Filigranvolute legt. Für die runden oder ovalen

Saphire dient eine ähnliche Fassung, nur legt sich auf diese

noch eine mit perlfaden verzierte Platte, die erst den Stein

trägt. Die kleineren Steine gefaßt in einer Art Arkaden-

stellung (doirmucula), die wieder ans Filigran gebildet ist

und deren minutiöse Säulchen aus einer viereckigen Basis

ruhen. Die Perlen ruhen in einem aus Goldblech getrie-

benen Zylinder mit mehreren Wülsten. Alle durchbrochenen

Fassungen hatten seinerzeit hinter den Deffnungen eine jetzt

zum Theil verschwundene Fütterung von dunkelblauer Seide,

die den Glanz des röthlich gefärbten Goldes noch erhöhte.

Diese höchst zierlichen Erzeugnisse einer sehr geschickten Gold

schmiedshand konnten in dieser Zeit nicht frei erfunden sein,

sondern inußten ein Vorbild haben. Bei genauer ver

gleichung einer großen Reihe von Goldschmiedwerken konnte

nun aus den deutschen Arbeiten eine Gruppe ausgeschieden

werden, welche die Zeit von ca. 975—1050 umfaßt und sich

durch die über den Stein greifenden Akanthusleisten und die

durchbrochenen Wände der Fassungen besonders charakterisirt.

Die frühesten und zugleich sicher datirten Werke dieser

Gruppe stammen aus Trier, wo sie auf Veranlassung des

Erzbischofes Egbert (977—993) entstanden sind. Das erste

der Werke ist der sog. Petrus st ab') gefertigt 980. Er

zeigt 20 in Goldblech getriebene Papst- und Bischosbildnisse,

acht figürliche Zellenemails und die (denen am Codex aureus

ähnlichen) durchbrochenen Steinfassungen. Diese Rapse! für

den sog. Wanderstab des Apostels Petrus ist in allen ihren

Theilen, das Email nicht ausgenommen, ein deutsches Werk.

Das zweite Werk ist der Andreasschrein,9 ebenfalls

auf Egberts Befehl gefertigt. Die Ornamentik der einen

Schmalseite ist so conform derjenigen fränkischer Scheiben-

fibeln (aus dein 7.— (0. Jahrhundert) mit Glaseinlagen in

Zellen, daß das Werk eben auch in Deutschland entstanden

sein nruß. Am Schrein befinden sich noch deutsche Zellen-

emails, die charakteristischen Fassungen a jour, sowie ein

eigenthümliches Dekorativ: eine perle, von der nach 2 Seiten

ein dreiblättriges Ornament (mit rother Glaseinlage) ausgeht.

Dieses Ornainent ist für die Werke aus Egberts Rreis typisch.

Es kehrt wieder mit den Schmelztäfelchen an dem Vorder

decket des Tod ex, welchen die Raiserin Theophanu mit ihrem

unmündigem Sohn nach Echternachs stiftete. Alle drei

erwähnten Werke sind in Trier entstanden und zwar in dem

immens reichen Rloster St. Maximin, dessen Runstwerk-

stätten auch urkundlich nachgewiesen sind.

Mit dem Andreasschrein, dem Petrusstab

und dem Echternachercodex hat nun unser Codex

aureus so viel Aehnlichkeit, daß sie alle in den

nämlichen stilistischen Rreis gehören. Aber auch

der Abt Ramwold war, bevor er nach St. En:

meram berufen wurde, gleich dein heil. Wolf-

gang (schon seit 930) Mönch und §ehrer im

Rloster St. Maximin gewesen; 98O gelegentlich

eines inneren Rrieges in Bayern mußte er aus

Regensburg flüchten, ging nach Trier, wo er jeden-

falls den oben fertig gestellten Petrusstab, vielleicht

auch schon die beiden andern Werke angefangen

sah und kehrte 980 nach St. Emmeram zurück,

9 L. a. Werth, „Siegeskreuz." Schmid 2;.

9 €. a. Werth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters

in den Rheinlanden. Tafel 54. Labarte, I. 338. Schmid 2j.

3) Lübke ;o6. Gtte, Kunstarchäologie I. ;75. Schmid 2;.

^9* Stein* und Perlenfassungen vom Loctex aureus.

Staatsbibliothek München, <£im. 55. (wirkliche Größe.)

können so auch das Bild der spätkarolingischen Plastik, für

dessen Zeichnung uns bisher fast alles Material fehlte, jetzt

zu skizziren versuchen, um somehr als nianche Gründe da-

für zu sprechen scheinen, daß die älteren Theile der Bas-

reliefs am Antependium von San Ambrogio in Mailand

ebenfalls aus einer fränkischen Werkstätte stammen und die

Vorläufer der Reliefs an: Codex aureus sind.

Die von dem Abt Rainwold angeordnete Restauration

des goldenen Buches, welche laut Zuschrift ausgeführt wurde

von den Mönchen Aribo und Adalpert, betraf, wie die

Untersuchung ergeben hat, den Rahmen, der sich um die

Goldreliefs des vorderen Deckels zieht und der 59 Malachite,

2\ Saphire und \08 perlen, alle zierlich gefaßt, trägt.

Betrachten wir zuerst die Fassungen der Steine mu das

Mittelrelief (Fig. ^9)- Es sind zierliche, hohe Reiche (calices,

wie sie in der ältesten Beschreibung von deni Mönch Arnold

ca. sOcsO direkt genannt werden), aus ganz dünnem Gold-

blech getrieben, von dem niedrigen Fuß ist der breite

Nodus durch zwei Filigranfäden abgeschnürrt und aus einem

kleinen Blätterkelch steigt die niedrige Ruppa empor. Ab-

wechselnd liegen auf der Ruppa nun runde oder viereckige

Platten, welche mit zierlichen Akanthen ini ersteren Falle

perlen, im letzteren Saphire oder Malachite festhalten. Solcher

Reiche sind ^8 in diesem mittleren Rahmen. Zwischen ihnen

steht ein fächerartiges Ornament aus Goldblech, von Fili-

gran umsäumt, welches in Eloisonnemanier rothe und grüne

Glasstückchen trägt.

Am äußern Rahmen (Fig. 50) fällt uns dann die be-

sondere Zierlichkeit und Abwechslung der Fassungen in die

Augen. Die großen viereckigen Malachite liegen in einem

50. Stein- und Perlenfassungen vom Codex aureus.

Staatsbibliothek München, Lim. 55. (wirkliche Größe.)

Häuschen (castellum), das aus einem Streifen Goldblech mit

ausgeschnittenein Blattornament besteht, vor das sich eine

doppelte Filigranvolute legt. Für die runden oder ovalen

Saphire dient eine ähnliche Fassung, nur legt sich auf diese

noch eine mit perlfaden verzierte Platte, die erst den Stein

trägt. Die kleineren Steine gefaßt in einer Art Arkaden-

stellung (doirmucula), die wieder ans Filigran gebildet ist

und deren minutiöse Säulchen aus einer viereckigen Basis

ruhen. Die Perlen ruhen in einem aus Goldblech getrie-

benen Zylinder mit mehreren Wülsten. Alle durchbrochenen

Fassungen hatten seinerzeit hinter den Deffnungen eine jetzt

zum Theil verschwundene Fütterung von dunkelblauer Seide,

die den Glanz des röthlich gefärbten Goldes noch erhöhte.

Diese höchst zierlichen Erzeugnisse einer sehr geschickten Gold

schmiedshand konnten in dieser Zeit nicht frei erfunden sein,

sondern inußten ein Vorbild haben. Bei genauer ver

gleichung einer großen Reihe von Goldschmiedwerken konnte

nun aus den deutschen Arbeiten eine Gruppe ausgeschieden

werden, welche die Zeit von ca. 975—1050 umfaßt und sich

durch die über den Stein greifenden Akanthusleisten und die

durchbrochenen Wände der Fassungen besonders charakterisirt.

Die frühesten und zugleich sicher datirten Werke dieser

Gruppe stammen aus Trier, wo sie auf Veranlassung des

Erzbischofes Egbert (977—993) entstanden sind. Das erste

der Werke ist der sog. Petrus st ab') gefertigt 980. Er

zeigt 20 in Goldblech getriebene Papst- und Bischosbildnisse,

acht figürliche Zellenemails und die (denen am Codex aureus

ähnlichen) durchbrochenen Steinfassungen. Diese Rapse! für

den sog. Wanderstab des Apostels Petrus ist in allen ihren

Theilen, das Email nicht ausgenommen, ein deutsches Werk.

Das zweite Werk ist der Andreasschrein,9 ebenfalls

auf Egberts Befehl gefertigt. Die Ornamentik der einen

Schmalseite ist so conform derjenigen fränkischer Scheiben-

fibeln (aus dein 7.— (0. Jahrhundert) mit Glaseinlagen in

Zellen, daß das Werk eben auch in Deutschland entstanden

sein nruß. Am Schrein befinden sich noch deutsche Zellen-

emails, die charakteristischen Fassungen a jour, sowie ein

eigenthümliches Dekorativ: eine perle, von der nach 2 Seiten

ein dreiblättriges Ornament (mit rother Glaseinlage) ausgeht.

Dieses Ornainent ist für die Werke aus Egberts Rreis typisch.

Es kehrt wieder mit den Schmelztäfelchen an dem Vorder

decket des Tod ex, welchen die Raiserin Theophanu mit ihrem

unmündigem Sohn nach Echternachs stiftete. Alle drei

erwähnten Werke sind in Trier entstanden und zwar in dem

immens reichen Rloster St. Maximin, dessen Runstwerk-

stätten auch urkundlich nachgewiesen sind.

Mit dem Andreasschrein, dem Petrusstab

und dem Echternachercodex hat nun unser Codex

aureus so viel Aehnlichkeit, daß sie alle in den

nämlichen stilistischen Rreis gehören. Aber auch

der Abt Ramwold war, bevor er nach St. En:

meram berufen wurde, gleich dein heil. Wolf-

gang (schon seit 930) Mönch und §ehrer im

Rloster St. Maximin gewesen; 98O gelegentlich

eines inneren Rrieges in Bayern mußte er aus

Regensburg flüchten, ging nach Trier, wo er jeden-

falls den oben fertig gestellten Petrusstab, vielleicht

auch schon die beiden andern Werke angefangen

sah und kehrte 980 nach St. Emmeram zurück,

9 L. a. Werth, „Siegeskreuz." Schmid 2;.

9 €. a. Werth, Kunstdenkmäler des christlichen Mittelalters

in den Rheinlanden. Tafel 54. Labarte, I. 338. Schmid 2j.

3) Lübke ;o6. Gtte, Kunstarchäologie I. ;75. Schmid 2;.