bei den plaquetten, so kann doch in der Technik und der Fein-

heit der Ausführung ein Unterschied nicht gefunden werden.

Tinen punft, der in der Entwicklung der Emaillerie

in der Emmeramer Werkstätte etwas niedriger liegt, be-

zeichnet das Aren 3,1) welches die ungarische Aönigin Gisela,

die Schwester Heinrich II. ca. (008 auf das Grab ihrer

Mutter Gisela, welche in dein von ihrer Großmutter ge-

stifteten Aloster Niedermünster ruht, setzen ließ d. h. der

dortigen Airche schenkte; seit der Säcularisation befindet sich

das Areuz in der Reichen Aapelle. Die lateinischen In-

schriften, die Gestalt des Gekreuzigten und der Stifterfigürchen

bezeichnen das Areuz in seiner Gesammtheit als eine deutsche

Arbeit. Die Fassungen der Steine, das noch etwas primitive

Email mit seinen Blattornamenten in - unregelmäßigen vier-

eckigen Plättchen (Fig. 5Y, den oberen Areuzbalken zeigend)

weisen auf Regensburg, speziell auf Et. Emmeram als Ent

ftehungsort hin.

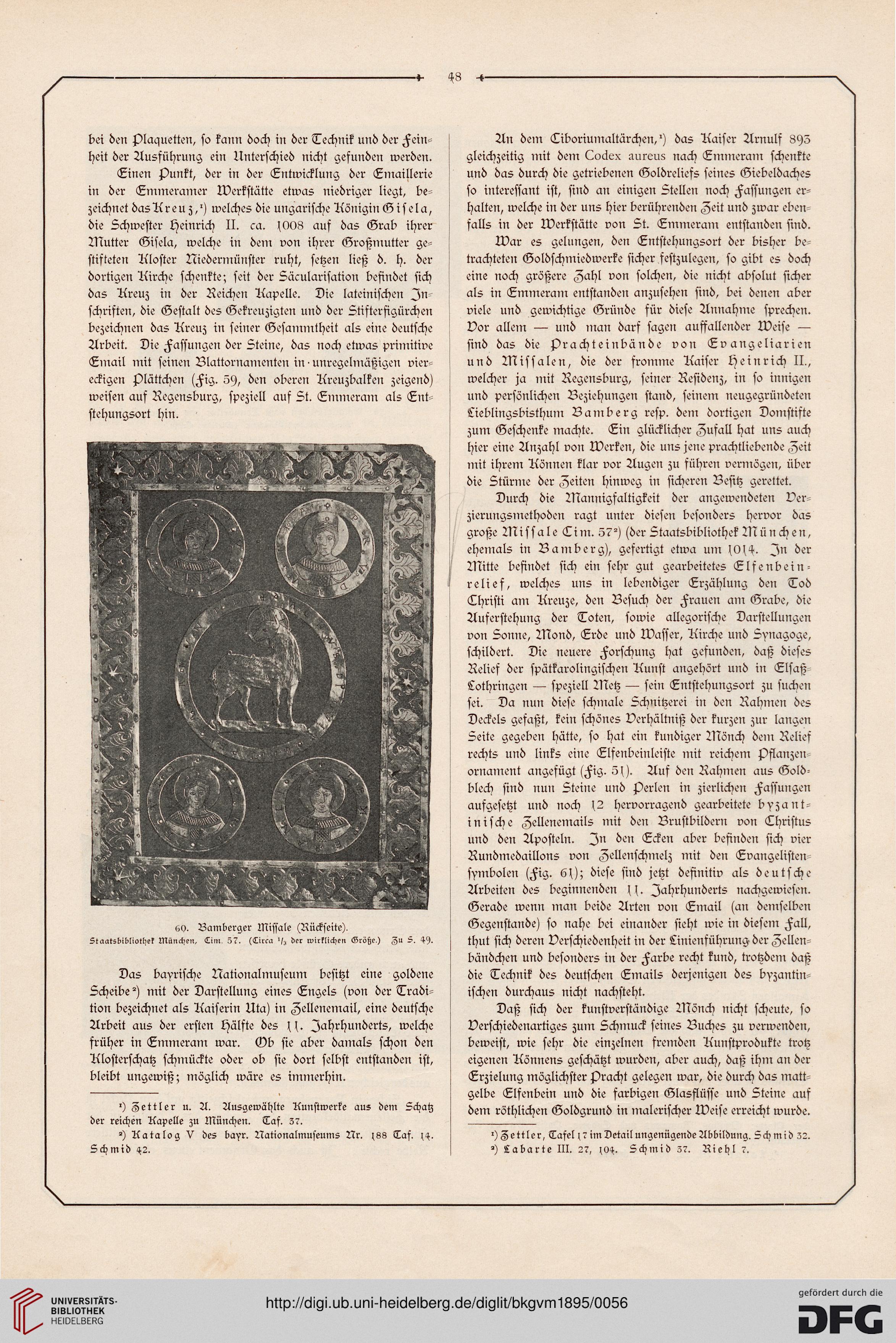

6l). Bamberger Miffale (Rückseite).

Staatsbibliothek München, Lim. 57. (Lirca ‘/u der wirklichen Größe.) Zu S. 49*

Das bayrische Nationalmuseum besitzt eine goldene

Scheibe2) mit der Darstellung eines Engels (von der Tradi-

tion bezeichnet als Aaiserin Uta) in Zellenemail, eine deutsche

Arbeit aus der ersten fjälfte des \ (. Jahrhunderts, welche

früher in Emmeram war. Mb sie aber damals schon den

Alosterschatz schmückte oder ob sie dort selbst entstanden ist,

bleibt ungewiß; möglich wäre es immerhin.

') Zeltler u. A. Ausgewählte Kunstwerke aus dem Schatz

der reichen Kapelle zu München. Taf. 37.

°>) Katalog V des bayr. Nationalmuseums Nr. (88 Taf. (-(.

Schmid 42.

An dem Tiboriumaltärchen,') das Aaifer Arnulf 8Y5

gleichzeitig mit dem Codex aureus nach Emmeram schenkte

und das durch die getriebenen Goldreliefs seines Giebeldaches

so interessant ist, sind an einigen Stellen noch Fassungen er-

halten, welche in der uns hier berührenden Zeit und zwar eben

falls in der Werkstätte von St. Emmeram entstanden sind.

U)ar es gelungen, den Entstehungsort der bisher be-

trachteten Goldschmiedwerke sicher festzulegen, so gibt es doch

eine noch größere Zahl von solchen, die nicht absolut sicher

als in Emmeram entstanden anzusehen sind, bei denen aber

viele und gewichtige Gründe für diese Annahme sprechen.

Bor allem — und man darf sagen auffallender Weise —

sind das die Prachteinbände von Ev angeliarien

und Missalen, die der fromme Aaiser Heinrich II.,

welcher ja mit Regensburg, seiner Residenz, in so innigen

und persönlichen Beziehungen stand, seinem neugegründeten

Lieblingsbisthum Bamberg resp. dem dortigen Domstifte

zum Geschenke machte. Ein glücklicher Zufall hat uns auch

hier eine Anzahl von Werken, die uns jene prachtliebende Zeit

mit ihrem Aönnen klar vor Augen zu führen vermögen, über

die Stürnte der Zeiten hinweg in sicheren Besitz gerettet.

Durch die Mannigfaltigkeit der angewendeten Ver

zierungsmethoden ragt unter diesen besonders hervor das

große Miffale Tim. 573) (der Staatsbibliothek München,

eheinals in Bamberg), gefertigt etwa um (0(^. In der

Mitte befindet sich ein sehr gut gearbeitetes Elfenbein-

j relief, welches uns in lebendiger Erzählung den Tod

Thristi am Areuze, den Besuch der Frauen am Grabe, die

Auferstehung der Toten, sowie allegorische Darstellungen

von Sonne, Mond, Erde und Wasser, Airche und Synagoge,

schildert. Die neuere Forschung hat gefunden, daß dieses

Relief der spätkarolingischen Aunst angehört und in Elsaß

Lothringen — speziell Metz — sein Lntstehungsort zu suchen

sei. Da nun diese schmale Schnitzerei in den Rahmen des

Deckels gefaßt, kein schönes Verhältniß der kurzen zur langen

Seite gegeben hätte, so hat ein kundiger Mönch dein Relief

rechts und links eine Elfenbein leiste mit reichem Pflanzen

Ornament angefügt (Fig. 51). Auf den Rahmen aus Gold-

blech sind nun Steine und perlen in zierlichen Fassungen

aufgesetzt und noch 12 hervorragend gearbeitete byzant-

inische Zellenemails mit den Brustbildern von Thristus

und den Aposteln. In den Ecken aber befinden sich vier

Rundntedaillons von Zellenschmelz mit den Evangelisten

symbolen (Fig. 6s); diese sind jetzt definitiv als deutsche

Arbeiten des beginnenden l l. Jahrhunderts nachgewiesen.

Gerade wenn man beide Arten von Email (an demselben

Gegenstände) so nahe bei einander sicht wie in diesem Fall,

thut sich deren Verschiedenheit in der Linienführung der Zellen-

bändchen und besonders in der Farbe recht kund, trotzdem daß

die Technik des deutschen Emails derjenigen des byzantin-

ischen durchaus nicht nachsteht.

Daß sich der kunstverständige Mönch nicht scheute, so

Verschiedenartiges zum Schmuck seines Buches zu verwenden,

beweist, wie sehr die einzelnen fremden Aunstprodukte trotz

eigenen Aönnens geschätzt wurden, aber auch, daß ihm an der

Erzielung möglichster Pracht gelegen war, die durch das matt

gelbe Elfenbein und die farbigen Glasflüsse und Steine auf

dem röthlichen Goldgrund in malerischer Weise erreicht wurde. *)

') Zeltler, Tafel (7 im Detail ungenügende Abbildung. Schmid 32.

*) Labarte III. 27, (Oq. Schmid 37. Riehl 7.

heit der Ausführung ein Unterschied nicht gefunden werden.

Tinen punft, der in der Entwicklung der Emaillerie

in der Emmeramer Werkstätte etwas niedriger liegt, be-

zeichnet das Aren 3,1) welches die ungarische Aönigin Gisela,

die Schwester Heinrich II. ca. (008 auf das Grab ihrer

Mutter Gisela, welche in dein von ihrer Großmutter ge-

stifteten Aloster Niedermünster ruht, setzen ließ d. h. der

dortigen Airche schenkte; seit der Säcularisation befindet sich

das Areuz in der Reichen Aapelle. Die lateinischen In-

schriften, die Gestalt des Gekreuzigten und der Stifterfigürchen

bezeichnen das Areuz in seiner Gesammtheit als eine deutsche

Arbeit. Die Fassungen der Steine, das noch etwas primitive

Email mit seinen Blattornamenten in - unregelmäßigen vier-

eckigen Plättchen (Fig. 5Y, den oberen Areuzbalken zeigend)

weisen auf Regensburg, speziell auf Et. Emmeram als Ent

ftehungsort hin.

6l). Bamberger Miffale (Rückseite).

Staatsbibliothek München, Lim. 57. (Lirca ‘/u der wirklichen Größe.) Zu S. 49*

Das bayrische Nationalmuseum besitzt eine goldene

Scheibe2) mit der Darstellung eines Engels (von der Tradi-

tion bezeichnet als Aaiserin Uta) in Zellenemail, eine deutsche

Arbeit aus der ersten fjälfte des \ (. Jahrhunderts, welche

früher in Emmeram war. Mb sie aber damals schon den

Alosterschatz schmückte oder ob sie dort selbst entstanden ist,

bleibt ungewiß; möglich wäre es immerhin.

') Zeltler u. A. Ausgewählte Kunstwerke aus dem Schatz

der reichen Kapelle zu München. Taf. 37.

°>) Katalog V des bayr. Nationalmuseums Nr. (88 Taf. (-(.

Schmid 42.

An dem Tiboriumaltärchen,') das Aaifer Arnulf 8Y5

gleichzeitig mit dem Codex aureus nach Emmeram schenkte

und das durch die getriebenen Goldreliefs seines Giebeldaches

so interessant ist, sind an einigen Stellen noch Fassungen er-

halten, welche in der uns hier berührenden Zeit und zwar eben

falls in der Werkstätte von St. Emmeram entstanden sind.

U)ar es gelungen, den Entstehungsort der bisher be-

trachteten Goldschmiedwerke sicher festzulegen, so gibt es doch

eine noch größere Zahl von solchen, die nicht absolut sicher

als in Emmeram entstanden anzusehen sind, bei denen aber

viele und gewichtige Gründe für diese Annahme sprechen.

Bor allem — und man darf sagen auffallender Weise —

sind das die Prachteinbände von Ev angeliarien

und Missalen, die der fromme Aaiser Heinrich II.,

welcher ja mit Regensburg, seiner Residenz, in so innigen

und persönlichen Beziehungen stand, seinem neugegründeten

Lieblingsbisthum Bamberg resp. dem dortigen Domstifte

zum Geschenke machte. Ein glücklicher Zufall hat uns auch

hier eine Anzahl von Werken, die uns jene prachtliebende Zeit

mit ihrem Aönnen klar vor Augen zu führen vermögen, über

die Stürnte der Zeiten hinweg in sicheren Besitz gerettet.

Durch die Mannigfaltigkeit der angewendeten Ver

zierungsmethoden ragt unter diesen besonders hervor das

große Miffale Tim. 573) (der Staatsbibliothek München,

eheinals in Bamberg), gefertigt etwa um (0(^. In der

Mitte befindet sich ein sehr gut gearbeitetes Elfenbein-

j relief, welches uns in lebendiger Erzählung den Tod

Thristi am Areuze, den Besuch der Frauen am Grabe, die

Auferstehung der Toten, sowie allegorische Darstellungen

von Sonne, Mond, Erde und Wasser, Airche und Synagoge,

schildert. Die neuere Forschung hat gefunden, daß dieses

Relief der spätkarolingischen Aunst angehört und in Elsaß

Lothringen — speziell Metz — sein Lntstehungsort zu suchen

sei. Da nun diese schmale Schnitzerei in den Rahmen des

Deckels gefaßt, kein schönes Verhältniß der kurzen zur langen

Seite gegeben hätte, so hat ein kundiger Mönch dein Relief

rechts und links eine Elfenbein leiste mit reichem Pflanzen

Ornament angefügt (Fig. 51). Auf den Rahmen aus Gold-

blech sind nun Steine und perlen in zierlichen Fassungen

aufgesetzt und noch 12 hervorragend gearbeitete byzant-

inische Zellenemails mit den Brustbildern von Thristus

und den Aposteln. In den Ecken aber befinden sich vier

Rundntedaillons von Zellenschmelz mit den Evangelisten

symbolen (Fig. 6s); diese sind jetzt definitiv als deutsche

Arbeiten des beginnenden l l. Jahrhunderts nachgewiesen.

Gerade wenn man beide Arten von Email (an demselben

Gegenstände) so nahe bei einander sicht wie in diesem Fall,

thut sich deren Verschiedenheit in der Linienführung der Zellen-

bändchen und besonders in der Farbe recht kund, trotzdem daß

die Technik des deutschen Emails derjenigen des byzantin-

ischen durchaus nicht nachsteht.

Daß sich der kunstverständige Mönch nicht scheute, so

Verschiedenartiges zum Schmuck seines Buches zu verwenden,

beweist, wie sehr die einzelnen fremden Aunstprodukte trotz

eigenen Aönnens geschätzt wurden, aber auch, daß ihm an der

Erzielung möglichster Pracht gelegen war, die durch das matt

gelbe Elfenbein und die farbigen Glasflüsse und Steine auf

dem röthlichen Goldgrund in malerischer Weise erreicht wurde. *)

') Zeltler, Tafel (7 im Detail ungenügende Abbildung. Schmid 32.

*) Labarte III. 27, (Oq. Schmid 37. Riehl 7.