Die Rückseite dieses Codex (Cimelien 5 7)') zeigt

eine ruhige, ein tektonisches Verständniß verrathende Gruppi-

rung der Dekoration (Fig. 60). An das Mittelbild, das Lamm

Thristi, schließen sich in den Ecken vier Medaillons mit den

Brustbildern von gekrönten Frauengestalten, bezeichnet als

^ustiria(Gerechtigkeit),Porrirudo(Muth),1emperauria(Mäßig-

keit) und Prudentia (Klugheit). Den äußern Rahmen bilden

Leisten mit palmettenartigen Ornamenten. Die ganze Deko-

ration besteht aus ausgeschnittenem Silberblech (den: opus

iinerrasile des Theophilus). Die Details sind graviert und

z. Th. vergoldet. Die Medaillons mit den „Tugenden"

erweisen sich als ein Charakteristikum für eine weiter ab

zutrennende Gruppe von Goldschmiedwerken des ff. Jahr-

hunderts, zu denen ein Tragaltar in der Lollektion Spitzer,

ein solcher aus Watterbach sin Unterfranken) im bayrischen

Nationalmuseum, die sog. goldene Altartafel Heinrich II.

von Basel in Paris, ein Codex in der Bamberger Biblio-

thek, ein Tragaltar im welfenschatz u. A. gehören, alles

Werke, die noch eine besonders reiche Ornamentirung mit

Thier- und Pflanzenmotiven im Tremolirstich zeigen, die

eigentlich stark an die entwickelten Formen der spätroman-

ischen Kunst erinnern.

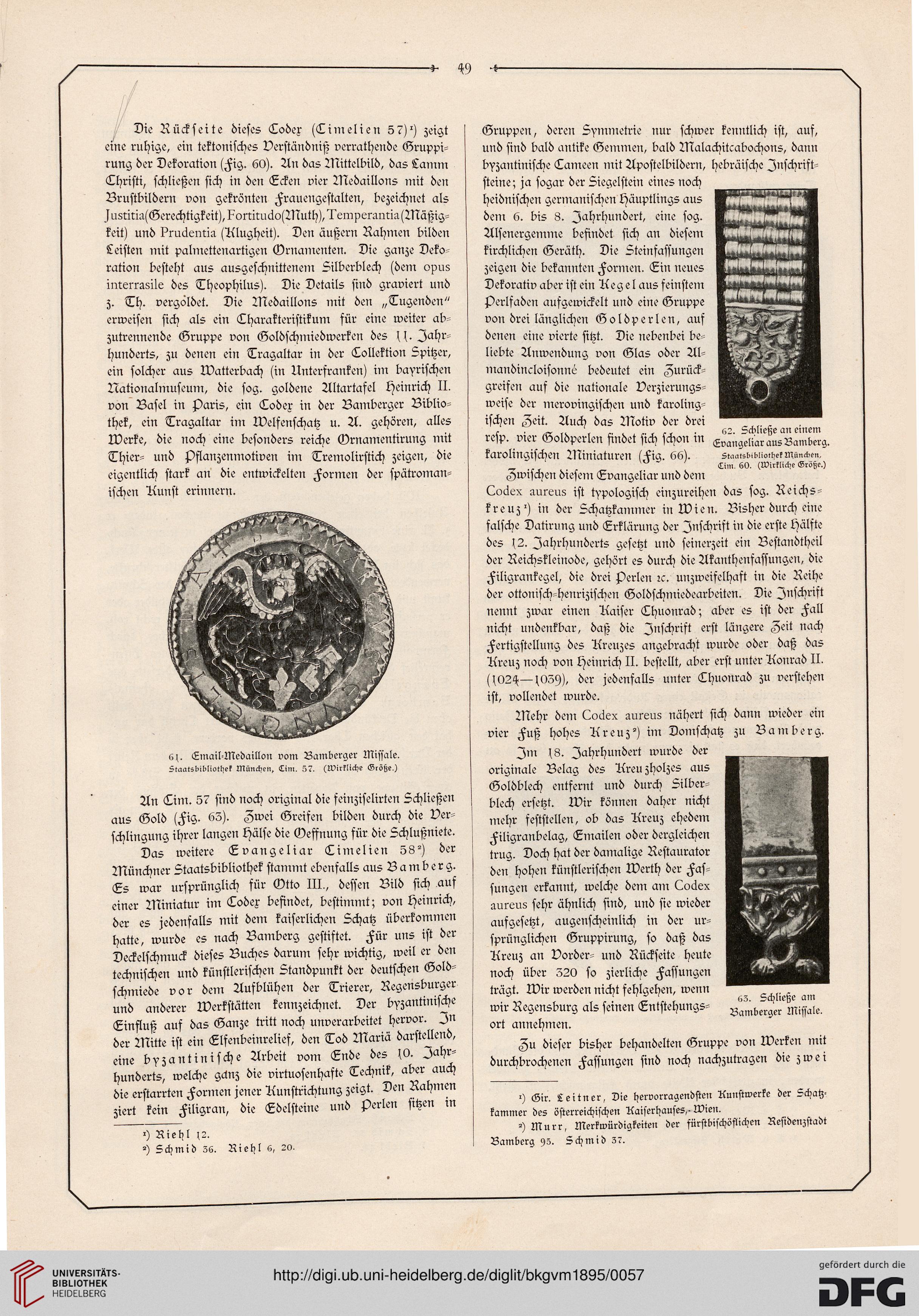

6 p Lmail-Medaillon vom Bamberger Missale.

Staatsbibliothek München, Lim. 57. (wirkliche Größe.)

An Cim. 57 sind noch original die feinziselirten Schließen

aus Gold (Fig. 63). Zwei Greifen bilden durch die Ver-

schlingung ihrer langen Hälse die Geffnung für die Schlußniete.

Das weitere Evangeliar Limelien 58°) der

Münchner Staatsbibliothek stammt ebenfalls aus Bamberg.

Es war ursprünglich für Otto III., dessen Bild sich auf

einer Miniatur im Codex befindet, bestimmt; von Heinrich,

der es jedenfalls mit dem kaiserlichen Schatz überkommen

hatte, wurde es nach Bamberg gestiftet. Für uns ist der

Deckelschmuck dieses Buches darum sehr wichtig, weil er den

technischen und künstlerischen Standpunkt der deutschen Gold-

schmiede vor dem Aufblühen der Trierer, Regensburger

und anderer Werkstätten kennzeichnet. Der byzantinische

Einfluß auf das Ganze tritt noch unverarbeitet hervor. In

der Butte ist ein Elfenbeinrelief, den Tod Mariä darstellend,

eine byzantinische Arbeit vom Ende des s0. Jahr-

hunderts, welche gänz die virtuosen hafte Technik, aber auch

die erstarrten Formen jener Kunstrichtung zeigt. Den Rahmen

ziert kein Filigran, die Edelsteine und Perlen sitzen in

-) Riehl \2.

2) Sdjtnib 36. Riehl 6, 20.

Gruppen, deren Symmetrie nur schwer kenntlich ist, auf,

und sind bald antike Gemmen, bald Malachiteabochons, dann

byzantinische Cameen mit Apostelbildern,

steine; ja sogar der Siegelstein eines noch

heidnischen germanischen Häuptlings aus

dem 6. bis 3. Jahrhundert, eine sog.

Alsenergemme befindet sich an diesem

kirchlichen Geräth. Die Steinfassungen

zeigen die bekannten Formen. Ein neues

Dekorativ aber ist ein Kegel aus feinstem

perlfaden aufgewickelt und eine Gruppe

von drei länglichen Goldperlen, auf

denen eine vierte sitzt. Die nebenbei be-

liebte Anwendung von Glas oder AI-

mandincloisonns bedeutet ein Zurück-

greifen auf die nationale Verzierungs-

weise der merovingischen und karoling-

ischen Zeit. Auch das Motiv der drei

resp. vier Goldperlen findet sich schon in

karolingischen Miniaturen (Fig. 66).

zwischen diesem Evangeliar und dem

Codex aureus ist typologisch einzureihen das sog. Reichs-

kreuz') in der Schatzkammer in Wien. Bisher durch eine

falsche Datirung und Erklärung der Inschrift in die erste Hälfte

des {2. Jahrhunderts gesetzt und seinerzeit ein Bestandtheil

der Reichskleinode, gehört es durch die Akanthenfassungen, die

Filigrankegel, die drei perlen ic. unzweifelhaft in die Reihe

der ottonisch-henrizischen Goldschmiedearbeiten. Die Inschrift

nennt zwar einen Kaiser Lhuonrad; aber es ist der Fall

nicht undenkbar, daß die Inschrift erst längere Zeit nach

Fertigstellung des Kreuzes angebracht wurde oder daß das

Kreuz noch von Heinrich II. bestellt, aber erst unter Konrad II.

(H)2^—p>39), der jedenfalls unter Lhuonrad zu verstehen

ist, vollendet wurde.

Mehr dem Codex aureus nähert sich dann wieder ein

vier Fuß hohes Kreuz°) im Domschatz zu Bamberg.

Jm \8. Jahrhundert wurde der

originale Belag des Kreuzholzes aus

Goldblech entfernt und durch Silber-

blech ersetzt, wir können daher nicht

mehr feststellen, ob das Kreuz ehedem

Filigranbelag, Emailen oder dergleichen

trug. Doch hat der damalige Restaurator

den hohen künstlerischen Werth der Fas-

sungen erkannt, welche dem am Codex

aureus sehr ähnlich sind, und sie wieder

aufgesetzt, augenscheinlich in der ur-

sprünglichen Gruppirung, so daß das

Kreuz an Vorder- und Rückseite heute

noch über 320 so zierliche Fassungen

trägt, wir werden nicht fehlgehen, wenn

wir Regensburg als seinen Entstehungs-

ort annehmen.

Zu dieser bisher behandelten Gruppe von Werken mit

durchbrochenen Fassungen sind noch nachzutragen die zwei

') Gir. Leitner, Die hervorragendsten Kunstwerke der Schatz-

kammer des österreichischen Kaiserhauses,- Men.

-) Murr, Merkwürdigkeiten der sürstbischöflichen Residenzstadt

Bamberg 95. Schmid 37.

63. Schließe am

Bamberger Missale

hebräische Jnschrift-

62. Schließe an einein

Lvangeliar aus Bamberg.

Staatsbibliothek Müncben,

Lim. 60. (wirkliche Größe.)

eine ruhige, ein tektonisches Verständniß verrathende Gruppi-

rung der Dekoration (Fig. 60). An das Mittelbild, das Lamm

Thristi, schließen sich in den Ecken vier Medaillons mit den

Brustbildern von gekrönten Frauengestalten, bezeichnet als

^ustiria(Gerechtigkeit),Porrirudo(Muth),1emperauria(Mäßig-

keit) und Prudentia (Klugheit). Den äußern Rahmen bilden

Leisten mit palmettenartigen Ornamenten. Die ganze Deko-

ration besteht aus ausgeschnittenem Silberblech (den: opus

iinerrasile des Theophilus). Die Details sind graviert und

z. Th. vergoldet. Die Medaillons mit den „Tugenden"

erweisen sich als ein Charakteristikum für eine weiter ab

zutrennende Gruppe von Goldschmiedwerken des ff. Jahr-

hunderts, zu denen ein Tragaltar in der Lollektion Spitzer,

ein solcher aus Watterbach sin Unterfranken) im bayrischen

Nationalmuseum, die sog. goldene Altartafel Heinrich II.

von Basel in Paris, ein Codex in der Bamberger Biblio-

thek, ein Tragaltar im welfenschatz u. A. gehören, alles

Werke, die noch eine besonders reiche Ornamentirung mit

Thier- und Pflanzenmotiven im Tremolirstich zeigen, die

eigentlich stark an die entwickelten Formen der spätroman-

ischen Kunst erinnern.

6 p Lmail-Medaillon vom Bamberger Missale.

Staatsbibliothek München, Lim. 57. (wirkliche Größe.)

An Cim. 57 sind noch original die feinziselirten Schließen

aus Gold (Fig. 63). Zwei Greifen bilden durch die Ver-

schlingung ihrer langen Hälse die Geffnung für die Schlußniete.

Das weitere Evangeliar Limelien 58°) der

Münchner Staatsbibliothek stammt ebenfalls aus Bamberg.

Es war ursprünglich für Otto III., dessen Bild sich auf

einer Miniatur im Codex befindet, bestimmt; von Heinrich,

der es jedenfalls mit dem kaiserlichen Schatz überkommen

hatte, wurde es nach Bamberg gestiftet. Für uns ist der

Deckelschmuck dieses Buches darum sehr wichtig, weil er den

technischen und künstlerischen Standpunkt der deutschen Gold-

schmiede vor dem Aufblühen der Trierer, Regensburger

und anderer Werkstätten kennzeichnet. Der byzantinische

Einfluß auf das Ganze tritt noch unverarbeitet hervor. In

der Butte ist ein Elfenbeinrelief, den Tod Mariä darstellend,

eine byzantinische Arbeit vom Ende des s0. Jahr-

hunderts, welche gänz die virtuosen hafte Technik, aber auch

die erstarrten Formen jener Kunstrichtung zeigt. Den Rahmen

ziert kein Filigran, die Edelsteine und Perlen sitzen in

-) Riehl \2.

2) Sdjtnib 36. Riehl 6, 20.

Gruppen, deren Symmetrie nur schwer kenntlich ist, auf,

und sind bald antike Gemmen, bald Malachiteabochons, dann

byzantinische Cameen mit Apostelbildern,

steine; ja sogar der Siegelstein eines noch

heidnischen germanischen Häuptlings aus

dem 6. bis 3. Jahrhundert, eine sog.

Alsenergemme befindet sich an diesem

kirchlichen Geräth. Die Steinfassungen

zeigen die bekannten Formen. Ein neues

Dekorativ aber ist ein Kegel aus feinstem

perlfaden aufgewickelt und eine Gruppe

von drei länglichen Goldperlen, auf

denen eine vierte sitzt. Die nebenbei be-

liebte Anwendung von Glas oder AI-

mandincloisonns bedeutet ein Zurück-

greifen auf die nationale Verzierungs-

weise der merovingischen und karoling-

ischen Zeit. Auch das Motiv der drei

resp. vier Goldperlen findet sich schon in

karolingischen Miniaturen (Fig. 66).

zwischen diesem Evangeliar und dem

Codex aureus ist typologisch einzureihen das sog. Reichs-

kreuz') in der Schatzkammer in Wien. Bisher durch eine

falsche Datirung und Erklärung der Inschrift in die erste Hälfte

des {2. Jahrhunderts gesetzt und seinerzeit ein Bestandtheil

der Reichskleinode, gehört es durch die Akanthenfassungen, die

Filigrankegel, die drei perlen ic. unzweifelhaft in die Reihe

der ottonisch-henrizischen Goldschmiedearbeiten. Die Inschrift

nennt zwar einen Kaiser Lhuonrad; aber es ist der Fall

nicht undenkbar, daß die Inschrift erst längere Zeit nach

Fertigstellung des Kreuzes angebracht wurde oder daß das

Kreuz noch von Heinrich II. bestellt, aber erst unter Konrad II.

(H)2^—p>39), der jedenfalls unter Lhuonrad zu verstehen

ist, vollendet wurde.

Mehr dem Codex aureus nähert sich dann wieder ein

vier Fuß hohes Kreuz°) im Domschatz zu Bamberg.

Jm \8. Jahrhundert wurde der

originale Belag des Kreuzholzes aus

Goldblech entfernt und durch Silber-

blech ersetzt, wir können daher nicht

mehr feststellen, ob das Kreuz ehedem

Filigranbelag, Emailen oder dergleichen

trug. Doch hat der damalige Restaurator

den hohen künstlerischen Werth der Fas-

sungen erkannt, welche dem am Codex

aureus sehr ähnlich sind, und sie wieder

aufgesetzt, augenscheinlich in der ur-

sprünglichen Gruppirung, so daß das

Kreuz an Vorder- und Rückseite heute

noch über 320 so zierliche Fassungen

trägt, wir werden nicht fehlgehen, wenn

wir Regensburg als seinen Entstehungs-

ort annehmen.

Zu dieser bisher behandelten Gruppe von Werken mit

durchbrochenen Fassungen sind noch nachzutragen die zwei

') Gir. Leitner, Die hervorragendsten Kunstwerke der Schatz-

kammer des österreichischen Kaiserhauses,- Men.

-) Murr, Merkwürdigkeiten der sürstbischöflichen Residenzstadt

Bamberg 95. Schmid 37.

63. Schließe am

Bamberger Missale

hebräische Jnschrift-

62. Schließe an einein

Lvangeliar aus Bamberg.

Staatsbibliothek Müncben,

Lim. 60. (wirkliche Größe.)