h 5^ -§■

/

\

auf Erden mit den entsetzlichsten Dualen verfolgt wurden,

— die Zeit, da der Glaube sich in die Tiefen der Erden

verschloß, um das Opfer darzubringen, — die Zeit der

Katakomben. Die Katakomben, lange, schmale Gänge,

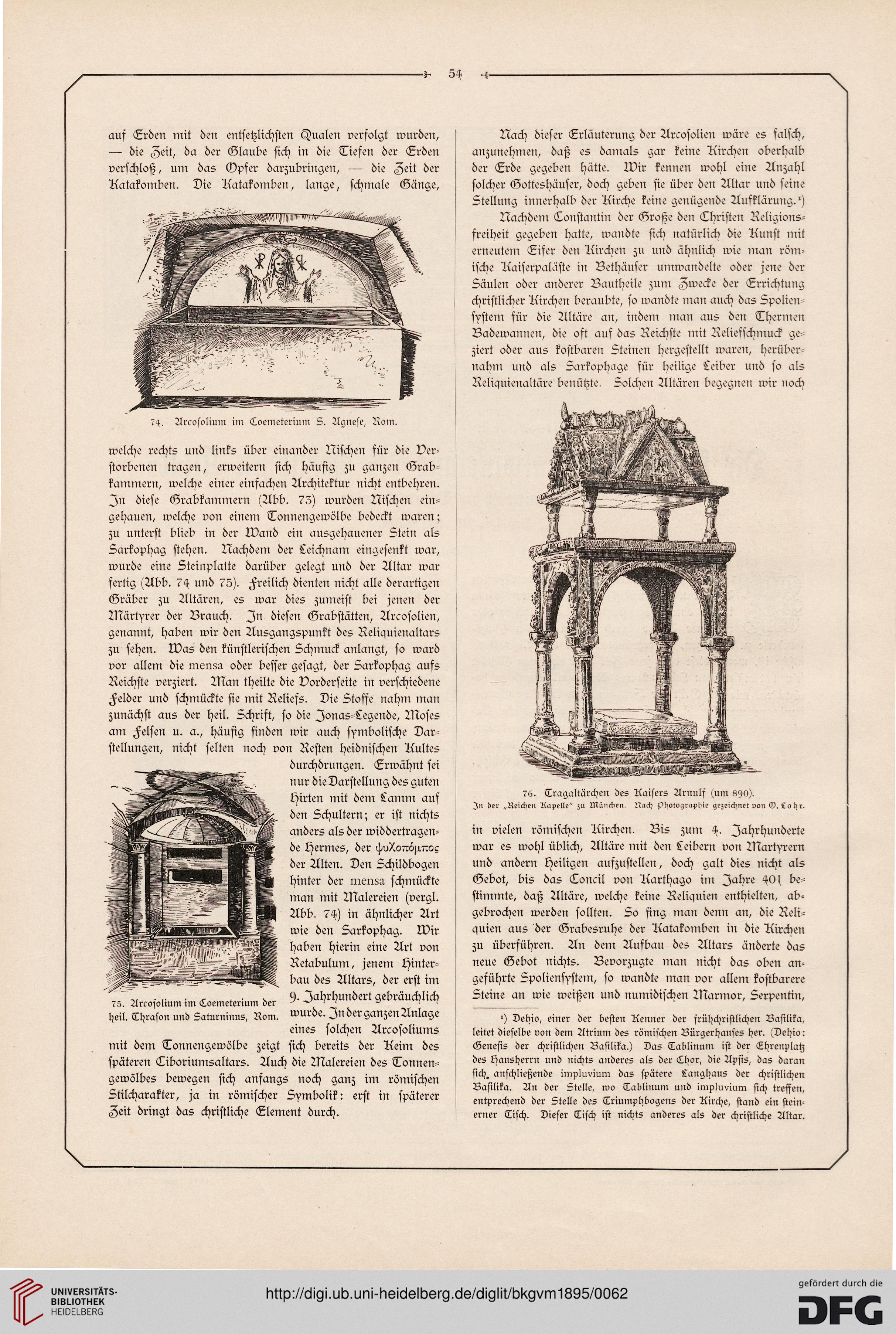

74. Arcosolium im Loemeterium S. Agnese, Kom.

welche rechts und links über einander Nischen für die Ver-

storbenen tragen, erweitern sich häufig zu ganzen Grab-

kammern, welche einer einfachen Architektur nicht entbehren.

Zn diese Grabkammern (Abb. 73) wurden Nischen ein-

gehauen, welche von einem Tonnengewölbe bedeckt waren;

zu unterst blieb in der A)and ein ausgehauener Stein als

Sarkophag stehen. Nachdem der Leichnam eingesenkt war,

wurde eine Steinplatte darüber gelegt und der Altar war

fertig (Abb. 7^ und 75). Freilich dienten nicht alle derartigen

Gräber zu Altären, es war dies zumeist bei jenen der

Märtyrer der Brauch. Zn diesen Grabstätten, Arcosolien,

genannt, haben wir den Ausgangspunkt des Reliquienaltars

zu sehen. Was den künstlerischen Schmuck anlangt, so ward

vor allem die mensa oder besser gesagt, der Sarkophag aufs

Reichste verziert. Man theilte die Vorderseite in verschiedene

Felder und schmückte sie mit Reliefs. Die Stoffe nahm man

zunächst aus der heil. Schrift, so die Zonas-Legende, Moses

am Felsen u. a., häufig finden wir auch symbolische Dar

stellungen, nicht selten noch von Resten heidnischen Kultes

durchdrungen. Erwähnt sei

nur die Darstellung des guten

Birten mit dem Lamm auf

den Schultern; er ist nichts

anders als der widdertragen-

de Hermes, der dju7.0776[i.~cg

der Alten. Den Schildbogen

hinter der mensa schmückte

man mit Malereien (vergl.

Abb. 7^) in ähnlicher Art

wie den Sarkophag. Wir

haben hierin eine Art von

Retabulum, jenem Binter

bau des Altars, der erst im

st. Zahrhundert gebräuchlich

wurde. Zn der ganzen Anlage

eines solchen Arcosoliums

sich bereits der Reim des

späteren Tiboriumsaltars. Auch die Malereien des Tonnen-

gewölbes bewegen sich anfangs noch ganz im römischen

Stilcharakter, ja in römischer Symbolik: erst in späterer

Zeit dringt das christliche Element durch.

Nach dieser Erläuterung der Arcosolien wäre es falsch,

anzunehmen, daß es damals gar keine Kirchen oberhalb

der Erde gegeben hätte. Wir kennen wohl eine Anzahl

solcher Gotteshäuser, doch geben sie über den Altar und seine

Stellung innerhalb der Kirche keine genügende Aufklärung.')

Nachdem Tonstantin der Große den Thristen Religions-

freiheit gegeben hatte, wandte sich natürlich die Kunst mit

erneutem Eifer den Kirchen zu und ähnlich wie man röm-

ische Kaiserpaläste in Bethäuser umwandelte oder jene der

Säulen oder anderer Bautheile zum Zwecke der Errichtung

| christlicher Kirchen beraubte, so wandte man auch das Spolien-

fystem für die Altäre an, indem man aus den Thermen

Badewannen, die oft auf das Reichste mit Reliefschmuck ge-

ziert oder aus kostbaren Steinen hergestellt waren, herüber-

nahm und als Sarkophage für heilige Leiber und so als

Reliquienaltäre benützte. Solchen Altären begegnen wir noch

76. Tragaltärchen des Kaisers Arnulf (um 890).

Zn der „Reichen Rapelle" zu München. Nach Photographie gezeichnet von V. Lohr.

in vielen römischen Kirchen. Bis zun: ch Zahrhunderte

war es wohl üblich, Altäre mit den Leibern von Märtyrern

und andern heiligen aufzustellen, doch galt dies nicht als

Gebot, bis das Toncil von Karthago im Zahre qof be-

stimmte, daß Altäre, welche keine Reliquien enthielten, ab-

gebrochen werden sollten. So fing man denn an, die Reli-

quien aus der Grabesruhe der Katakomben in die Kirchen

zu überführen. An dem Aufbau des Altars änderte das

neue Gebot nichts. Bevorzugte inan nicht das oben an-

geführte Spoliensystem, so wandte man vor allem kostbarere

Steine an wie weißen und numidischen Marmor, Serpentin,

st Dehio, einer der besten Kenner der frühchristlichen Basilika,

leitet dieselbe von dem Atrium des römischen Bürgerhauses her. (Dehio:

Genesis der christlichen Basilika.) Das Tablinum ist der Ehrenplatz

des Hausherrn und nichts anderes als der Eher, die Apsis, das daran

sich, anschließende impluvium das spätere Langhaus der christlichen

Basilika. An der Stelle, wo Tablinum und impluvium sich treffen,

entprechend der Stelle des Triumphbogens der Kirche, stand ein stein-

erner Tisch. Dieser Tisch ist nichts anderes als der christliche Altar.

75. Arcosolium im Loemeterium der

heil. Thrason und Saturninus, Rom.

mit dem Tonnengewölbe zeigt

X

/

\

auf Erden mit den entsetzlichsten Dualen verfolgt wurden,

— die Zeit, da der Glaube sich in die Tiefen der Erden

verschloß, um das Opfer darzubringen, — die Zeit der

Katakomben. Die Katakomben, lange, schmale Gänge,

74. Arcosolium im Loemeterium S. Agnese, Kom.

welche rechts und links über einander Nischen für die Ver-

storbenen tragen, erweitern sich häufig zu ganzen Grab-

kammern, welche einer einfachen Architektur nicht entbehren.

Zn diese Grabkammern (Abb. 73) wurden Nischen ein-

gehauen, welche von einem Tonnengewölbe bedeckt waren;

zu unterst blieb in der A)and ein ausgehauener Stein als

Sarkophag stehen. Nachdem der Leichnam eingesenkt war,

wurde eine Steinplatte darüber gelegt und der Altar war

fertig (Abb. 7^ und 75). Freilich dienten nicht alle derartigen

Gräber zu Altären, es war dies zumeist bei jenen der

Märtyrer der Brauch. Zn diesen Grabstätten, Arcosolien,

genannt, haben wir den Ausgangspunkt des Reliquienaltars

zu sehen. Was den künstlerischen Schmuck anlangt, so ward

vor allem die mensa oder besser gesagt, der Sarkophag aufs

Reichste verziert. Man theilte die Vorderseite in verschiedene

Felder und schmückte sie mit Reliefs. Die Stoffe nahm man

zunächst aus der heil. Schrift, so die Zonas-Legende, Moses

am Felsen u. a., häufig finden wir auch symbolische Dar

stellungen, nicht selten noch von Resten heidnischen Kultes

durchdrungen. Erwähnt sei

nur die Darstellung des guten

Birten mit dem Lamm auf

den Schultern; er ist nichts

anders als der widdertragen-

de Hermes, der dju7.0776[i.~cg

der Alten. Den Schildbogen

hinter der mensa schmückte

man mit Malereien (vergl.

Abb. 7^) in ähnlicher Art

wie den Sarkophag. Wir

haben hierin eine Art von

Retabulum, jenem Binter

bau des Altars, der erst im

st. Zahrhundert gebräuchlich

wurde. Zn der ganzen Anlage

eines solchen Arcosoliums

sich bereits der Reim des

späteren Tiboriumsaltars. Auch die Malereien des Tonnen-

gewölbes bewegen sich anfangs noch ganz im römischen

Stilcharakter, ja in römischer Symbolik: erst in späterer

Zeit dringt das christliche Element durch.

Nach dieser Erläuterung der Arcosolien wäre es falsch,

anzunehmen, daß es damals gar keine Kirchen oberhalb

der Erde gegeben hätte. Wir kennen wohl eine Anzahl

solcher Gotteshäuser, doch geben sie über den Altar und seine

Stellung innerhalb der Kirche keine genügende Aufklärung.')

Nachdem Tonstantin der Große den Thristen Religions-

freiheit gegeben hatte, wandte sich natürlich die Kunst mit

erneutem Eifer den Kirchen zu und ähnlich wie man röm-

ische Kaiserpaläste in Bethäuser umwandelte oder jene der

Säulen oder anderer Bautheile zum Zwecke der Errichtung

| christlicher Kirchen beraubte, so wandte man auch das Spolien-

fystem für die Altäre an, indem man aus den Thermen

Badewannen, die oft auf das Reichste mit Reliefschmuck ge-

ziert oder aus kostbaren Steinen hergestellt waren, herüber-

nahm und als Sarkophage für heilige Leiber und so als

Reliquienaltäre benützte. Solchen Altären begegnen wir noch

76. Tragaltärchen des Kaisers Arnulf (um 890).

Zn der „Reichen Rapelle" zu München. Nach Photographie gezeichnet von V. Lohr.

in vielen römischen Kirchen. Bis zun: ch Zahrhunderte

war es wohl üblich, Altäre mit den Leibern von Märtyrern

und andern heiligen aufzustellen, doch galt dies nicht als

Gebot, bis das Toncil von Karthago im Zahre qof be-

stimmte, daß Altäre, welche keine Reliquien enthielten, ab-

gebrochen werden sollten. So fing man denn an, die Reli-

quien aus der Grabesruhe der Katakomben in die Kirchen

zu überführen. An dem Aufbau des Altars änderte das

neue Gebot nichts. Bevorzugte inan nicht das oben an-

geführte Spoliensystem, so wandte man vor allem kostbarere

Steine an wie weißen und numidischen Marmor, Serpentin,

st Dehio, einer der besten Kenner der frühchristlichen Basilika,

leitet dieselbe von dem Atrium des römischen Bürgerhauses her. (Dehio:

Genesis der christlichen Basilika.) Das Tablinum ist der Ehrenplatz

des Hausherrn und nichts anderes als der Eher, die Apsis, das daran

sich, anschließende impluvium das spätere Langhaus der christlichen

Basilika. An der Stelle, wo Tablinum und impluvium sich treffen,

entprechend der Stelle des Triumphbogens der Kirche, stand ein stein-

erner Tisch. Dieser Tisch ist nichts anderes als der christliche Altar.

75. Arcosolium im Loemeterium der

heil. Thrason und Saturninus, Rom.

mit dem Tonnengewölbe zeigt

X