ein in diese Altargattung gehöriges Beispiel aus dem An-

fang des sZ. Jahrhunderts bringen wir in Abb. 77 einen

Altar aus Süd-Italien; der Tharakter der mensa ist daraus

deutlich zu ersehen. Aurz beigefügt sei hier, daß aus litur-

gischen Gründen die vier Leiten des Tiboriums mit kostbaren

golddurchwirkten Stoffen, den Tetravellen verhängt wurde.

Die Geschichte des Thristenthums zwang uns bei dem

vorliegenden Thema zunächst den Lüden ins Auge zu fasten.

Wenig läßt sich über den deutschen Altar des ersten Jahr-

tausends sagen. Von den Priestern, welche Aarl den Großen

auf den sächsischen Feldzügen begleiteten, hören wir nur,

daß sie das Gpfer auf hölzernen Tischen, die mit Tüchern

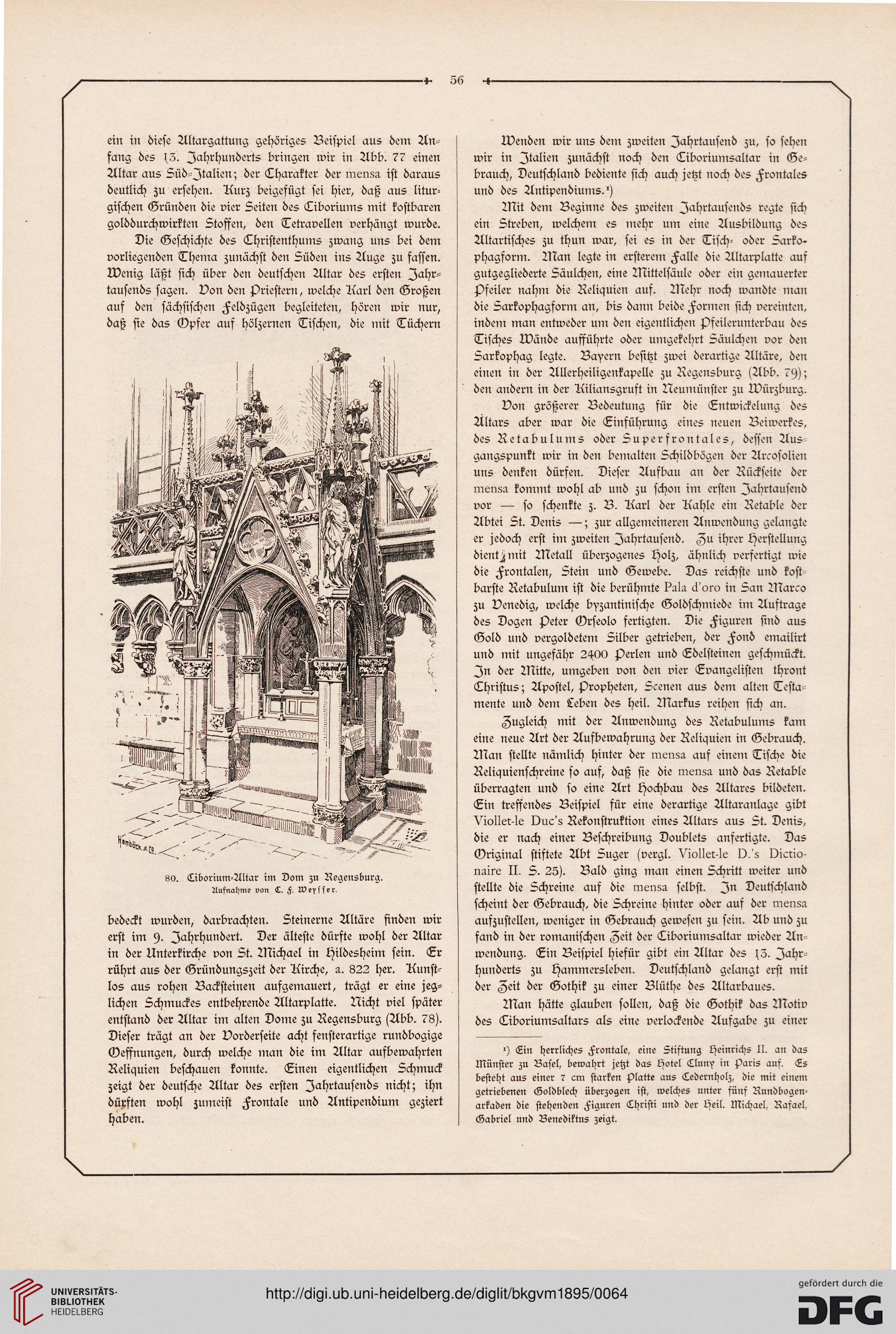

80. Liborium-Altar im Dom zu Regensburg.

Aufnahme von <£. Z. Weysser.

bedeckt wurden, darbrachten. Lteinerne Altäre finden wir

erst im st. Jahrhundert. Der älteste dürfte wohl der Altar

in der Unterkirche von 5t. Michael in bsildesheim sein. Tr

rührt aus der Gründungszeit der Airche, a. 822 her. Aunst-

los aus rohen Backsteinen aufgemauert, trägt er eine jeg-

lichen Schmuckes entbehrende Altarplatte. Nicht viel später

entstand der Altar im alten Dome zu Regensburg (Abb. 78).

Dieser trägt an der Vorderseite acht fensterartige rundbogige

Geffnungen, durch welche man die im Altar aufbewahrten

Reliquien beschauen konnte. Tinen eigentlichen Schmuck

zeigt der deutsche Altar des ersten Jahrtausends nicht; ihn

dürften wohl zumeist Frontale und Antipendium geziert

haben.

Wenden wir uns dem zweiten Jahrtausend zu, so sehen

wir in Italien zunächst noch den Tiboriumsaltar in Ge-

brauch, Deutschland bediente sich auch jetzt noch des Frontales

und des Antipendiums.')

Mit dem Beginne des zweiten Jahrtausends regte sich

ein Streben, welchem es inehr um eine Ausbildung des

Altartisches zu thun war, sei es in der Tisch- oder Larko.

phagform. Man legte in ersterem Falle die Altarplatte aus

gutgegliederte Läulchen, eine Mittelsäule oder ein gemauerter

Pfeiler nahm die Reliquien auf. Mehr noch wandte man

die Sarkophagform an, bis dann beide Fornien sich vereinten,

indem man entweder um den eigentlichen pfeilerunterbau des

Tisches Wände aufführte oder umgekehrt Säulchen vor den

Sarkophag legte. Bayern besitzt zwei derartige Altäre, den

einen in der Allerheiligenkapelle zu Regensburg (Abb. 79);

den andern in der Ailiansgruft in Neuniünster zu Würzburg.

Von größerer Bedeutung für die Tntwickelung des

Altars aber war die Tinführung eines neuen Beiwerkes,

des Retabulums oder Superfrontales, dessen Aus

gangspunkt wir in den bemalten Schildbögen der Arcosolien

uns denken dürfen. Dieser Aufbau an der Rückseite der

mensa kommt wohl ab und zu schon im ersten Jahrtausend

vor — so schenkte z. B. Aarl der Aahle ein Retable der

Abtei 5t. Denis —; zur allgemeineren Anwendung gelangte

er jedoch erst im zweiten Jahrtausend. Zu ihrer Herstellung

Ment j mit Metall überzogenes polz, ähnlich verfertigt wie

die Frontalen, Stein und Gewebe. Das reichste und kost

barste Retabulum ist die berühmte Pala d’oro in San Marco

zu Venedig, welche byzantinische Goldschmiede im Austrage

des Dogen Peter Mrseolo fertigten. Die Figuren sind aus

Gold und vergoldetem Silber getrieben, der Fond emailirt

und mit ungefähr 2400 perlen und Tdelsteinen geschmückt.

In der Mitte, umgeben von den vier Tvangelisten thront

Thristus; Apostel, Propheten, Lcenen aus dem alten Testa-

mente und dem Leben des heil. Markus reihen sich an.

Zugleich mit der Anwendung des Retabulums kam

eine neue Art der Aufbewahrung der Reliquien in Gebrauch.

Man stellte nämlich hinter der mensa auf einen: Tische die

Reliquienschreine so auf, daß sie die mensa und das Retable

überragten und so eine Art Hochbau des Altares bildeten.

Tin treffendes Beispiel für eine derartige Altaranlage gibt

VioUer-Ie Vuc's Rekonstruktion eines Altars aus 5t. Denis,

die er nach einer Beschreibung Doublets anfertigte. Das

Original stiftete Abt Luger (vergl. Viollet-le D.’s Dictio-

naire II. 5. 25). Bald ging man einen Schritt weiter und

stellte die Schreine auf die mensa selbst. In Deutschland

scheint der Gebrauch, die Schreine hinter oder auf der mensa

auszustellen, weniger in Gebrauch gewesen zu sein. Ab und zu

fand in der romanischen Zeit der Tiboriumsaltar wieder An-

wendung. Tin Beispiel hiefür gibt ein Altar des 13. Jahr-

hunderts zu Hammersleben. Deutschland gelangt erst mit

der Zeit der Gothik zu einer Blüthe des Altarbaues.

Man hätte glauben sollen, daß die Gothik das Motiv

des Tiboriumsaltars als eine verlockende Aufgabe zu einer

») Lin herrliches Frontale, eine Stiftung lieinrichs II. an das

Münster zu Bafel, bewahrt jetzt das lhotel Lluny in Paris auf. Ls

besteht aus einer 7 crn starken Platte aus Ledernholz, die mit einem

getriebenen Goldblech überzogen ist, welches unter fünf Rundbogen-

arkaden die stehenden Figuren Lhristi und der Heil. Michael, Rafael,

Gabriel und Benediktus zeigt.

fang des sZ. Jahrhunderts bringen wir in Abb. 77 einen

Altar aus Süd-Italien; der Tharakter der mensa ist daraus

deutlich zu ersehen. Aurz beigefügt sei hier, daß aus litur-

gischen Gründen die vier Leiten des Tiboriums mit kostbaren

golddurchwirkten Stoffen, den Tetravellen verhängt wurde.

Die Geschichte des Thristenthums zwang uns bei dem

vorliegenden Thema zunächst den Lüden ins Auge zu fasten.

Wenig läßt sich über den deutschen Altar des ersten Jahr-

tausends sagen. Von den Priestern, welche Aarl den Großen

auf den sächsischen Feldzügen begleiteten, hören wir nur,

daß sie das Gpfer auf hölzernen Tischen, die mit Tüchern

80. Liborium-Altar im Dom zu Regensburg.

Aufnahme von <£. Z. Weysser.

bedeckt wurden, darbrachten. Lteinerne Altäre finden wir

erst im st. Jahrhundert. Der älteste dürfte wohl der Altar

in der Unterkirche von 5t. Michael in bsildesheim sein. Tr

rührt aus der Gründungszeit der Airche, a. 822 her. Aunst-

los aus rohen Backsteinen aufgemauert, trägt er eine jeg-

lichen Schmuckes entbehrende Altarplatte. Nicht viel später

entstand der Altar im alten Dome zu Regensburg (Abb. 78).

Dieser trägt an der Vorderseite acht fensterartige rundbogige

Geffnungen, durch welche man die im Altar aufbewahrten

Reliquien beschauen konnte. Tinen eigentlichen Schmuck

zeigt der deutsche Altar des ersten Jahrtausends nicht; ihn

dürften wohl zumeist Frontale und Antipendium geziert

haben.

Wenden wir uns dem zweiten Jahrtausend zu, so sehen

wir in Italien zunächst noch den Tiboriumsaltar in Ge-

brauch, Deutschland bediente sich auch jetzt noch des Frontales

und des Antipendiums.')

Mit dem Beginne des zweiten Jahrtausends regte sich

ein Streben, welchem es inehr um eine Ausbildung des

Altartisches zu thun war, sei es in der Tisch- oder Larko.

phagform. Man legte in ersterem Falle die Altarplatte aus

gutgegliederte Läulchen, eine Mittelsäule oder ein gemauerter

Pfeiler nahm die Reliquien auf. Mehr noch wandte man

die Sarkophagform an, bis dann beide Fornien sich vereinten,

indem man entweder um den eigentlichen pfeilerunterbau des

Tisches Wände aufführte oder umgekehrt Säulchen vor den

Sarkophag legte. Bayern besitzt zwei derartige Altäre, den

einen in der Allerheiligenkapelle zu Regensburg (Abb. 79);

den andern in der Ailiansgruft in Neuniünster zu Würzburg.

Von größerer Bedeutung für die Tntwickelung des

Altars aber war die Tinführung eines neuen Beiwerkes,

des Retabulums oder Superfrontales, dessen Aus

gangspunkt wir in den bemalten Schildbögen der Arcosolien

uns denken dürfen. Dieser Aufbau an der Rückseite der

mensa kommt wohl ab und zu schon im ersten Jahrtausend

vor — so schenkte z. B. Aarl der Aahle ein Retable der

Abtei 5t. Denis —; zur allgemeineren Anwendung gelangte

er jedoch erst im zweiten Jahrtausend. Zu ihrer Herstellung

Ment j mit Metall überzogenes polz, ähnlich verfertigt wie

die Frontalen, Stein und Gewebe. Das reichste und kost

barste Retabulum ist die berühmte Pala d’oro in San Marco

zu Venedig, welche byzantinische Goldschmiede im Austrage

des Dogen Peter Mrseolo fertigten. Die Figuren sind aus

Gold und vergoldetem Silber getrieben, der Fond emailirt

und mit ungefähr 2400 perlen und Tdelsteinen geschmückt.

In der Mitte, umgeben von den vier Tvangelisten thront

Thristus; Apostel, Propheten, Lcenen aus dem alten Testa-

mente und dem Leben des heil. Markus reihen sich an.

Zugleich mit der Anwendung des Retabulums kam

eine neue Art der Aufbewahrung der Reliquien in Gebrauch.

Man stellte nämlich hinter der mensa auf einen: Tische die

Reliquienschreine so auf, daß sie die mensa und das Retable

überragten und so eine Art Hochbau des Altares bildeten.

Tin treffendes Beispiel für eine derartige Altaranlage gibt

VioUer-Ie Vuc's Rekonstruktion eines Altars aus 5t. Denis,

die er nach einer Beschreibung Doublets anfertigte. Das

Original stiftete Abt Luger (vergl. Viollet-le D.’s Dictio-

naire II. 5. 25). Bald ging man einen Schritt weiter und

stellte die Schreine auf die mensa selbst. In Deutschland

scheint der Gebrauch, die Schreine hinter oder auf der mensa

auszustellen, weniger in Gebrauch gewesen zu sein. Ab und zu

fand in der romanischen Zeit der Tiboriumsaltar wieder An-

wendung. Tin Beispiel hiefür gibt ein Altar des 13. Jahr-

hunderts zu Hammersleben. Deutschland gelangt erst mit

der Zeit der Gothik zu einer Blüthe des Altarbaues.

Man hätte glauben sollen, daß die Gothik das Motiv

des Tiboriumsaltars als eine verlockende Aufgabe zu einer

») Lin herrliches Frontale, eine Stiftung lieinrichs II. an das

Münster zu Bafel, bewahrt jetzt das lhotel Lluny in Paris auf. Ls

besteht aus einer 7 crn starken Platte aus Ledernholz, die mit einem

getriebenen Goldblech überzogen ist, welches unter fünf Rundbogen-

arkaden die stehenden Figuren Lhristi und der Heil. Michael, Rafael,

Gabriel und Benediktus zeigt.