57

4

/

\

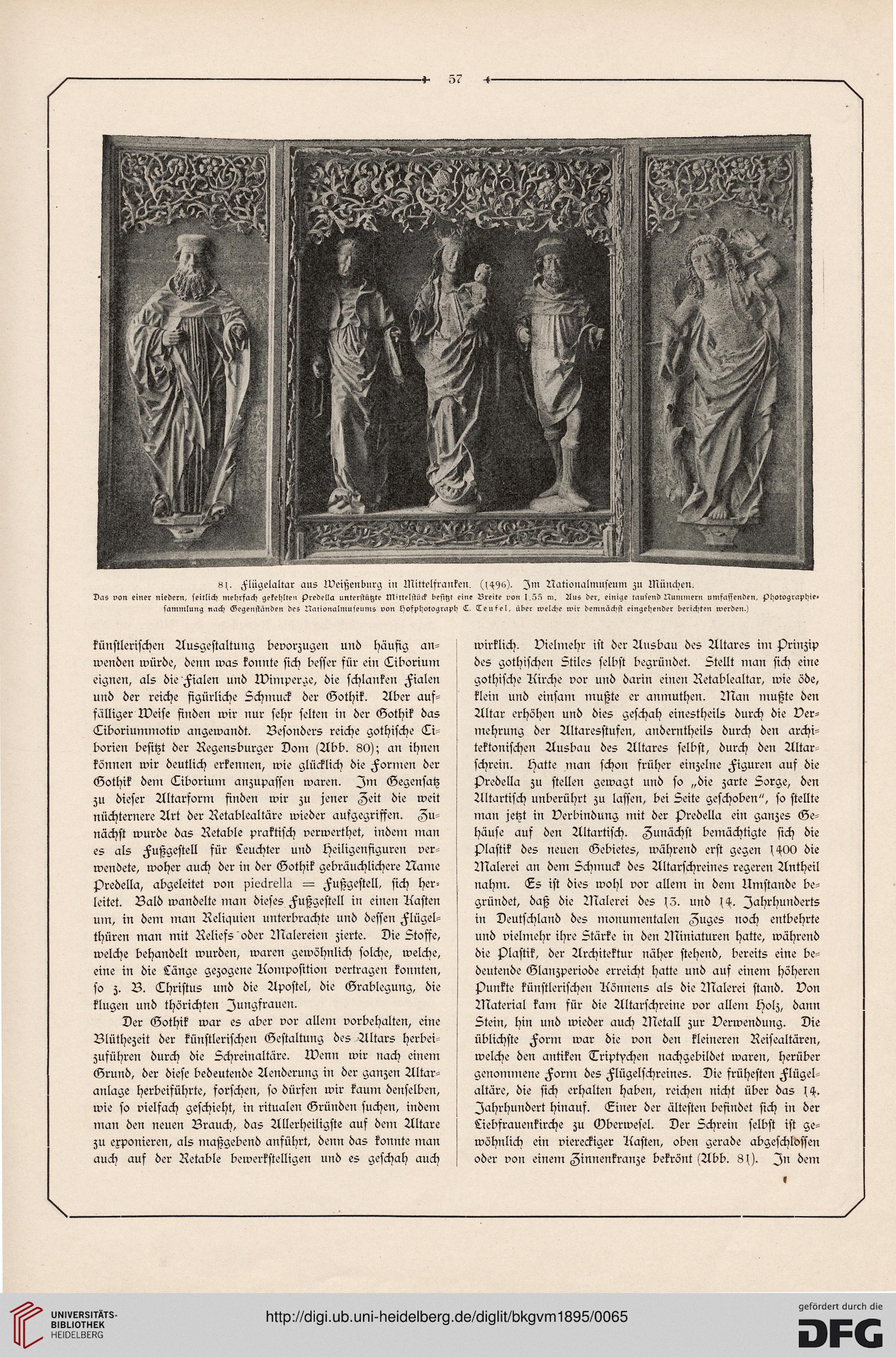

8;. Flügelaltar aus Weitzenburg in Mittelsranken. (^90). Im Nationalmuseum zu München.

Das von einer niedern, seitlich mehrfach gekehlten Predella unterstützte M'ttelstück besitzt eine Breite von 1.55 m. Aus der, einige tausend Nummern umfassenden, Photographie»

sammlung nach Gegenständen des Nationalmuseunis von ^ofphotograph T. Teufel, über welche wir demnächst eingehender berichten werden.)

künstlerischen Ausgestaltung bevorzugen und häufig an-

wenden würde, denn was konnte sich bester für ein Tiborium

eignen, als die Fialen und Wimperge, die schlanken Fialen

und der reiche figürliche Schmuck der Gothik. Aber auf-

fälliger weise finden wir nur sehr selten in der Gothik das

Tiboriummotiv angewandt. Besonders reiche gothische Ti-

borien besitzt der Regensburger Dom (Abb. 80); ait ihnen

können wir deutlich erkennen, wie glücklich die Formen der

Gothik dem Tiborium anzupasten waren. Im Gegensatz

zu dieser Altarform finden wir zu jener Zeit die weit

nüchternere Art der Retablealtäre wieder aufgegriffen. Zu-

nächst wurde das Retable praktisch verwerthet, indem man

es als Fußgestell für Leuchter und Heiligenfiguren ver-

wendete, woher auch der in der Gothik gebräuchlichere Name

Predella, abgeleitet von piedrella — Fußgestell, sich her-

leitet. Bald wandelte man dieses Fußgestell in einen Aasten

um, in dem inan Reliquien unterbrachte und dessen Flügel-

thüren man mit Reliefs oder Malereien zierte. Die Stoffe,

welche behandelt wurden, waren gewöhnlich solche, welche,

eine in die Länge gezogene Komposition vertragen konnten,

so z. B. Christus und die Apostel, die Grablegung, die

klugen und thörichten Jungfrauen.

Der Gothik war es aber vor allem Vorbehalten, eine

Blüthezeit der künstlerischen Gestaltung des Altars herbei-

zuführen durch die Schreinaltäre, wenn wir nach einem

Grund, der diese bedeutende Aenderung in der ganzen Altar-

anlage herbeiführte, forschen, so dürfen wir kauin denselben,

wie so vielfach geschieht, in ritualen Gründen suchen, indem

man den neuen Brauch, das Allerheiligste aus dem Altäre

zu exponieren, als maßgebend anführt, denn das konnte man

auch auf der Retable bewerkstelligen und es geschah auch

wirklich. Vielmehr ist der Ausbau des Altares in: Prinzip

des gothischen Stiles selbst begründet. Stellt man sich eine

gothische Kirche vor und darin einen Retablealtar, wie öde,

klein und einsam mußte er anmuthen. Man mußte den

Altar erhöhen und dies geschah einestheils durch die Ver-

mehrung der Altaresstufen, anderntheils durch den archi-

tektonischen Ausbau des Altares selbst, durch den Altar

schrein. hatte man schon früher einzelne Figuren auf die

Predella zu stellen gewagt und so „die zarte Sorge, den

Altartisch unberührt zu lassen, bei Seite geschoben", so stellte

man jetzt in Verbindung mit der Predella ein ganzes Ge-

häuse aus den Altartisch. Zunächst bemächtigte sich die

Plastik des neuen Gebietes, während erst gegen ^00 die

Malerei an dem Schmuck des Altarschreines regeren Antheil

nahm. Ts ist dies wohl vor allem in dem Umstande be-

gründet, daß die Malerei des s3. und Jahrhunderts

in Deutschland des monumentalen Zuges noch entbehrte

und vielmehr ihre Stärke in den Miniaturen hatte, während

die Plastik, der Architektur näher stehend, bereits eine be-

deutende Glanzperiode erreicht hatte und auf einem höheren

Punkte künstlerischen Könnens als die Malerei stand. Von

Material kam für die Altarschreine vor allem Holz, dann

Stein, hin und wieder auch Metall zur Verwendung. Die

üblichste Form war die von den kleineren Reisealtären,

welche den antiken Triptychen nachgebildet waren, herüber

genommene Form des Flügelschreines. Die frühesten Flügel-

altäre, die sich erhalten haben, reichen nicht über das sH.

Jahrhundert hinauf. Tiner der ältesten befindet sich in der

Liebsrauenkirche zu Mberwesel. Der Schrein selbst ist ge-

wöhnlich ein viereckiger Kasten, oben gerade abgeschlossen

oder von einem Zinnenkränze bekrönt (Abb. 8 s). In dem

X

«

4

/

\

8;. Flügelaltar aus Weitzenburg in Mittelsranken. (^90). Im Nationalmuseum zu München.

Das von einer niedern, seitlich mehrfach gekehlten Predella unterstützte M'ttelstück besitzt eine Breite von 1.55 m. Aus der, einige tausend Nummern umfassenden, Photographie»

sammlung nach Gegenständen des Nationalmuseunis von ^ofphotograph T. Teufel, über welche wir demnächst eingehender berichten werden.)

künstlerischen Ausgestaltung bevorzugen und häufig an-

wenden würde, denn was konnte sich bester für ein Tiborium

eignen, als die Fialen und Wimperge, die schlanken Fialen

und der reiche figürliche Schmuck der Gothik. Aber auf-

fälliger weise finden wir nur sehr selten in der Gothik das

Tiboriummotiv angewandt. Besonders reiche gothische Ti-

borien besitzt der Regensburger Dom (Abb. 80); ait ihnen

können wir deutlich erkennen, wie glücklich die Formen der

Gothik dem Tiborium anzupasten waren. Im Gegensatz

zu dieser Altarform finden wir zu jener Zeit die weit

nüchternere Art der Retablealtäre wieder aufgegriffen. Zu-

nächst wurde das Retable praktisch verwerthet, indem man

es als Fußgestell für Leuchter und Heiligenfiguren ver-

wendete, woher auch der in der Gothik gebräuchlichere Name

Predella, abgeleitet von piedrella — Fußgestell, sich her-

leitet. Bald wandelte man dieses Fußgestell in einen Aasten

um, in dem inan Reliquien unterbrachte und dessen Flügel-

thüren man mit Reliefs oder Malereien zierte. Die Stoffe,

welche behandelt wurden, waren gewöhnlich solche, welche,

eine in die Länge gezogene Komposition vertragen konnten,

so z. B. Christus und die Apostel, die Grablegung, die

klugen und thörichten Jungfrauen.

Der Gothik war es aber vor allem Vorbehalten, eine

Blüthezeit der künstlerischen Gestaltung des Altars herbei-

zuführen durch die Schreinaltäre, wenn wir nach einem

Grund, der diese bedeutende Aenderung in der ganzen Altar-

anlage herbeiführte, forschen, so dürfen wir kauin denselben,

wie so vielfach geschieht, in ritualen Gründen suchen, indem

man den neuen Brauch, das Allerheiligste aus dem Altäre

zu exponieren, als maßgebend anführt, denn das konnte man

auch auf der Retable bewerkstelligen und es geschah auch

wirklich. Vielmehr ist der Ausbau des Altares in: Prinzip

des gothischen Stiles selbst begründet. Stellt man sich eine

gothische Kirche vor und darin einen Retablealtar, wie öde,

klein und einsam mußte er anmuthen. Man mußte den

Altar erhöhen und dies geschah einestheils durch die Ver-

mehrung der Altaresstufen, anderntheils durch den archi-

tektonischen Ausbau des Altares selbst, durch den Altar

schrein. hatte man schon früher einzelne Figuren auf die

Predella zu stellen gewagt und so „die zarte Sorge, den

Altartisch unberührt zu lassen, bei Seite geschoben", so stellte

man jetzt in Verbindung mit der Predella ein ganzes Ge-

häuse aus den Altartisch. Zunächst bemächtigte sich die

Plastik des neuen Gebietes, während erst gegen ^00 die

Malerei an dem Schmuck des Altarschreines regeren Antheil

nahm. Ts ist dies wohl vor allem in dem Umstande be-

gründet, daß die Malerei des s3. und Jahrhunderts

in Deutschland des monumentalen Zuges noch entbehrte

und vielmehr ihre Stärke in den Miniaturen hatte, während

die Plastik, der Architektur näher stehend, bereits eine be-

deutende Glanzperiode erreicht hatte und auf einem höheren

Punkte künstlerischen Könnens als die Malerei stand. Von

Material kam für die Altarschreine vor allem Holz, dann

Stein, hin und wieder auch Metall zur Verwendung. Die

üblichste Form war die von den kleineren Reisealtären,

welche den antiken Triptychen nachgebildet waren, herüber

genommene Form des Flügelschreines. Die frühesten Flügel-

altäre, die sich erhalten haben, reichen nicht über das sH.

Jahrhundert hinauf. Tiner der ältesten befindet sich in der

Liebsrauenkirche zu Mberwesel. Der Schrein selbst ist ge-

wöhnlich ein viereckiger Kasten, oben gerade abgeschlossen

oder von einem Zinnenkränze bekrönt (Abb. 8 s). In dem

X

«