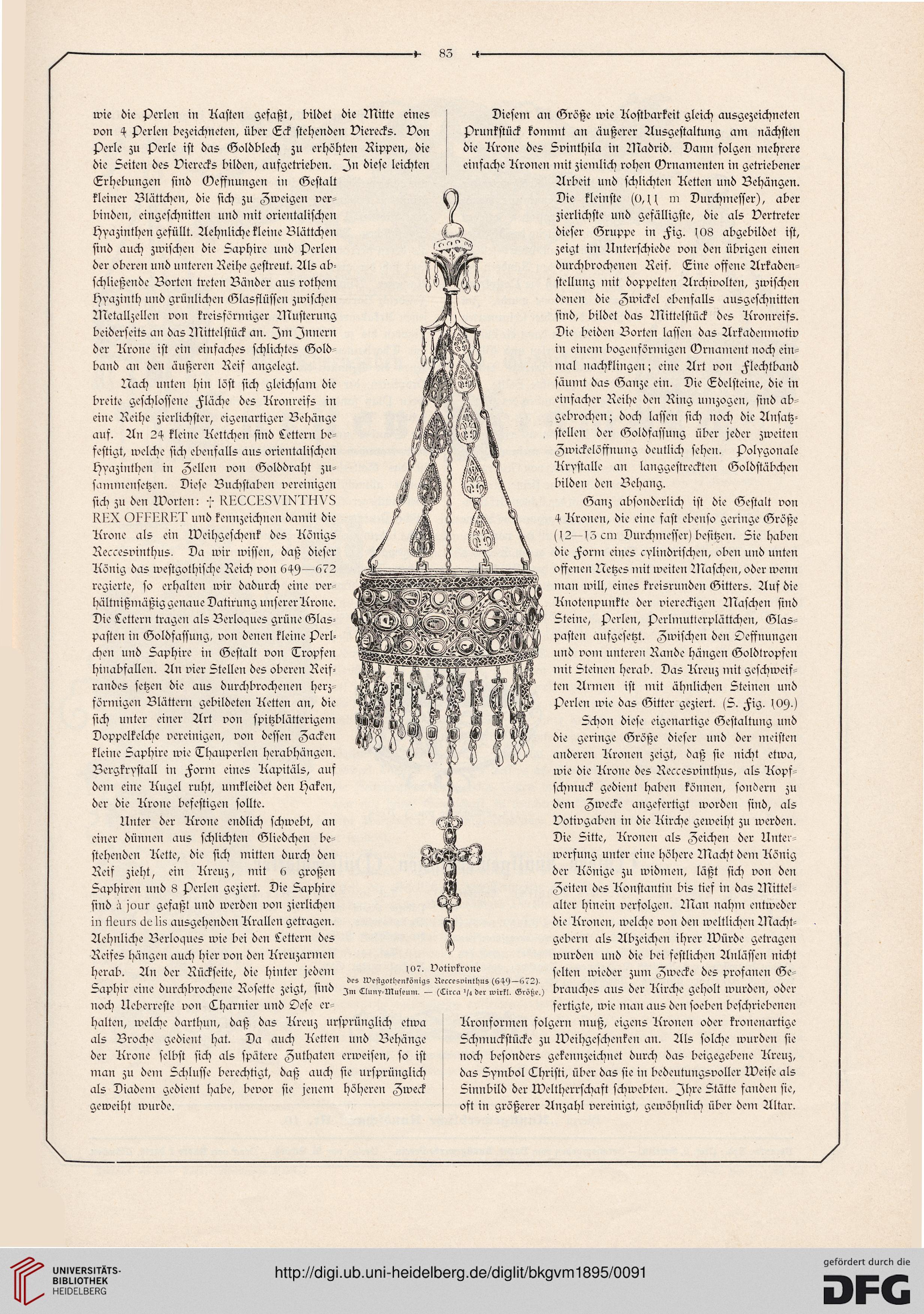

wie die perlen in Aasten gefaßt, bildet die Mitte eines

von 4 perlen bezeichnten, über Eck stehenden Vierecks. Von

perle zu perle ist das Goldblech zu erhöhten Rippen, die

die Leiten des Vierecks bilden, aufgetrieben. In diese leichten

Erhebungen sind Oeffnungen in Gestalt

kleiner Blättchen, die sich zu Zweigen ver-

binden, eingeschnitten und mit orientalischen

Hyazinthen gefüllt. Aehnliche kleine Blättchen

sind auch zwischen die Saphire und Perlen

der oberen und unteren Reihe gestreut. Als ab-

schließende Borten treten Bänder aus rothem

Hyazinth und grünlichen Glasstüsten zwischen

Metallzellen von kreisföriniger Musterung

beiderseits an das Mittelstück an. Im Innern

der Arone ist ein einfaches schlichtes Gold-

band an den äußeren Reif angelegt.

Nach unten hin löst sich gleichsam die

breite geschlossene Fläche des Aronreifs in

eine Reihe zierlichster, eigenartiger Behänge

auf. An kleine Aeltchen sind Lettern be-

festigt, welche sich ebenfalls aus orientalischen

Hyazinthen in Zellen von Golddraht zu-

sammensetzen. Diese Buchstaben vereinigen

sich zu den Worten: y RECCESVINTHVS

REX OPFERET und kennzeichnen damit die

Arone als ein Weihgeschenk des Aönigs

Reccesvinthus. Da wir wissen, daß dieser

Aönig das westgothische Reich von 64«)—672

regierte, so erhalten wir dadurch eine ver-

hältnißmäßig genaue Datirung unserer Arone.

Die Lettern tragen als Berloques grüne Glas-

paften in Goldfastung, von denen kleine perl-

chen und Saphire in Gestalt von Tropfen

hinabfallen. An vier Stellen des oberen Reif-

randes setzen die aus durchbrochenen herz-

förmigen Blättern gebildeten Aetten an, die

sich unter einer Art von spitzblätterigem

Doppelkelche vereinigen, von dessen Zacken

kleine Saphire wie Thauperlen herabhängen.

Bergkrystall in Form eines Aapitäls, auf

dein eine Angel ruht, umkleidet den bjaken,

der die Arone befestigen sollte.

Unter der Arone endlich schwebt, an

einer dünnen aus schlichten Gliedchen be-

stehenden Aette, die sich mitten durch den

Reif zieht, ein Areuz, mit 6 großen

Saphiren und 8 perlen geziert. Die Saphire

sind ä jour gefaßt und werden von zierlichen

in lleurs de lis ausgehenden Arallen getragen.

Aehnliche Berloques wie bei den Lettern des

Reifes hängen auch hier von den Areuzarmen

herab. An der Rückseite, die hinter jedem

Saphir eine durchbrochene Rosette zeigt, sind

noch Ueberreste von Tharnier und Oese er-

halten, welche darthun, daß das Areuz ursprünglich etwa

als Broche gedient hat. Da auch Aetten und Behänge

der Arone selbst sich als spätere Zuthaten erweisen, so ist

man zu dem Schluffe berechtigt, daß auch sie ursprünglich

als Diadem gedient habe, bevor sie jenem höheren Zweck

geweiht wurde.

Diesem an Größe wie Aostbarkeit gleich ausgezeichneten

Prunkstück kommt an äußerer Ausgestaltung am nächsten

die Arone des Svinthila in Madrid. Dann folgen mehrere

einfache Aronen mit ziemlich rohen Ornamenten in getriebener

Arbeit und schlichten Aetten und Behängen.

Die kleinste (0,ss m Durchmesser), aber

zierlichste und gefälligste, die als Vertreter

dieser Gruppe in Fig. \ 08 abgebildet ist,

zeigt mi Unterschiede von den übrigen einen

durchbrochenen Reif. Eine offene Arkaden-

stellung mit doppelten Archivolten, zwischen

denen die Zwickel ebenfalls ausgeschnitten

sind, bildet das Mittelstück des Aronreifs.

Die beiden Borten lasten das Arkadenmotiv

in einem bogenförmigen Ornament noch ein-

mal nachklingen; eine Art von Flechtband

säumt das Ganze ein. Die Edelsteine, die in

einfacher Reihe den Ring umzogen, sind ab-

gebrochen; doch lassen sich noch die Ansatz-

stellen der Goldfassung über jeder zweiten

Zwickelöffnung deutlich sehen. Polygonale

Arystalle an langgestreckten Goldstäbchen

bilden den Behang.

Ganz absonderlich ist die Gestalt von

«f Aronen, die eine fast ebenso geringe Größe

(f2—föcm Durchmesser) besitzen. Sie haben

die Form eines cylindrischen, oben und unten

offenen Netzes mit weiten Maschen, oder wenn

man will, eines kreisrunden Gitters. Auf die

Anotenpunkte der viereckigen Maschen sind

Steine, perlen, Perlmutterplättchen, Glas-

pasten aufgesetzt. Zwischen den Oeffnungen

und vom unteren Rande hängen Goldtropfen

mit Steinen herab. Das Areuz mit geschweif-

ten Armen ist mit ähnlichen Steinen und

perlen wie das Gitter geziert. (S. Fig. fOst.)

Schon diese eigenartige Gestaltung und

die geringe Größe dieser und der meisten

anderen Aronen zeigt, daß sie nicht etwa,

wie die Arone des Reccesvinthus, als Aopf-

schmuck gedient haben können, sondern zu

dem Zwecke angefertigt worden sind, als

Votivgaben in die Airche geweiht zu werden.

Die Sitte, Aronen als Zeichen der Unter-

werfung unter eine höhere Macht dem Aönig

der Aönige zu widmen, läßt sich von den

Zeiten des Aonstantin bis tief in das Mittel -

alter hinein verfolgen. Man nahm entweder

die Aronen, welche von den weltlichen Macht-

gebern als Abzeichen ihrer Würde getragen

wurden und die bei festlichen Anlässen nicht

selten wieder zum Zwecke des profanen Ge-

brauches aus der Airche geholt wurden, oder

fertigte, wie man aus den soeben beschriebenen

Aronformen folgern muß, eigens Aronen oder kronenartige

Schmuckstücke zu Weihgeschenken an. Als solche wurden sie

noch besonders gekennzeichnet durch das beigegebene Areuz,

das Symbol Ehristi, über das sie in bedeutungsvoller Weise als

Sinnbild der Weltherrschaft schwebten. Ihre Stätte fanden sie,

oft in größerer Anzahl vereinigt, gewöhnlich über dein Altar.

;07. Votivkrone

des Westgothenkönigs Reccesvinthus (6^9—672).

3nt Cluny-Mufeum. — (Circa */4 der wirk!. Größe.)

von 4 perlen bezeichnten, über Eck stehenden Vierecks. Von

perle zu perle ist das Goldblech zu erhöhten Rippen, die

die Leiten des Vierecks bilden, aufgetrieben. In diese leichten

Erhebungen sind Oeffnungen in Gestalt

kleiner Blättchen, die sich zu Zweigen ver-

binden, eingeschnitten und mit orientalischen

Hyazinthen gefüllt. Aehnliche kleine Blättchen

sind auch zwischen die Saphire und Perlen

der oberen und unteren Reihe gestreut. Als ab-

schließende Borten treten Bänder aus rothem

Hyazinth und grünlichen Glasstüsten zwischen

Metallzellen von kreisföriniger Musterung

beiderseits an das Mittelstück an. Im Innern

der Arone ist ein einfaches schlichtes Gold-

band an den äußeren Reif angelegt.

Nach unten hin löst sich gleichsam die

breite geschlossene Fläche des Aronreifs in

eine Reihe zierlichster, eigenartiger Behänge

auf. An kleine Aeltchen sind Lettern be-

festigt, welche sich ebenfalls aus orientalischen

Hyazinthen in Zellen von Golddraht zu-

sammensetzen. Diese Buchstaben vereinigen

sich zu den Worten: y RECCESVINTHVS

REX OPFERET und kennzeichnen damit die

Arone als ein Weihgeschenk des Aönigs

Reccesvinthus. Da wir wissen, daß dieser

Aönig das westgothische Reich von 64«)—672

regierte, so erhalten wir dadurch eine ver-

hältnißmäßig genaue Datirung unserer Arone.

Die Lettern tragen als Berloques grüne Glas-

paften in Goldfastung, von denen kleine perl-

chen und Saphire in Gestalt von Tropfen

hinabfallen. An vier Stellen des oberen Reif-

randes setzen die aus durchbrochenen herz-

förmigen Blättern gebildeten Aetten an, die

sich unter einer Art von spitzblätterigem

Doppelkelche vereinigen, von dessen Zacken

kleine Saphire wie Thauperlen herabhängen.

Bergkrystall in Form eines Aapitäls, auf

dein eine Angel ruht, umkleidet den bjaken,

der die Arone befestigen sollte.

Unter der Arone endlich schwebt, an

einer dünnen aus schlichten Gliedchen be-

stehenden Aette, die sich mitten durch den

Reif zieht, ein Areuz, mit 6 großen

Saphiren und 8 perlen geziert. Die Saphire

sind ä jour gefaßt und werden von zierlichen

in lleurs de lis ausgehenden Arallen getragen.

Aehnliche Berloques wie bei den Lettern des

Reifes hängen auch hier von den Areuzarmen

herab. An der Rückseite, die hinter jedem

Saphir eine durchbrochene Rosette zeigt, sind

noch Ueberreste von Tharnier und Oese er-

halten, welche darthun, daß das Areuz ursprünglich etwa

als Broche gedient hat. Da auch Aetten und Behänge

der Arone selbst sich als spätere Zuthaten erweisen, so ist

man zu dem Schluffe berechtigt, daß auch sie ursprünglich

als Diadem gedient habe, bevor sie jenem höheren Zweck

geweiht wurde.

Diesem an Größe wie Aostbarkeit gleich ausgezeichneten

Prunkstück kommt an äußerer Ausgestaltung am nächsten

die Arone des Svinthila in Madrid. Dann folgen mehrere

einfache Aronen mit ziemlich rohen Ornamenten in getriebener

Arbeit und schlichten Aetten und Behängen.

Die kleinste (0,ss m Durchmesser), aber

zierlichste und gefälligste, die als Vertreter

dieser Gruppe in Fig. \ 08 abgebildet ist,

zeigt mi Unterschiede von den übrigen einen

durchbrochenen Reif. Eine offene Arkaden-

stellung mit doppelten Archivolten, zwischen

denen die Zwickel ebenfalls ausgeschnitten

sind, bildet das Mittelstück des Aronreifs.

Die beiden Borten lasten das Arkadenmotiv

in einem bogenförmigen Ornament noch ein-

mal nachklingen; eine Art von Flechtband

säumt das Ganze ein. Die Edelsteine, die in

einfacher Reihe den Ring umzogen, sind ab-

gebrochen; doch lassen sich noch die Ansatz-

stellen der Goldfassung über jeder zweiten

Zwickelöffnung deutlich sehen. Polygonale

Arystalle an langgestreckten Goldstäbchen

bilden den Behang.

Ganz absonderlich ist die Gestalt von

«f Aronen, die eine fast ebenso geringe Größe

(f2—föcm Durchmesser) besitzen. Sie haben

die Form eines cylindrischen, oben und unten

offenen Netzes mit weiten Maschen, oder wenn

man will, eines kreisrunden Gitters. Auf die

Anotenpunkte der viereckigen Maschen sind

Steine, perlen, Perlmutterplättchen, Glas-

pasten aufgesetzt. Zwischen den Oeffnungen

und vom unteren Rande hängen Goldtropfen

mit Steinen herab. Das Areuz mit geschweif-

ten Armen ist mit ähnlichen Steinen und

perlen wie das Gitter geziert. (S. Fig. fOst.)

Schon diese eigenartige Gestaltung und

die geringe Größe dieser und der meisten

anderen Aronen zeigt, daß sie nicht etwa,

wie die Arone des Reccesvinthus, als Aopf-

schmuck gedient haben können, sondern zu

dem Zwecke angefertigt worden sind, als

Votivgaben in die Airche geweiht zu werden.

Die Sitte, Aronen als Zeichen der Unter-

werfung unter eine höhere Macht dem Aönig

der Aönige zu widmen, läßt sich von den

Zeiten des Aonstantin bis tief in das Mittel -

alter hinein verfolgen. Man nahm entweder

die Aronen, welche von den weltlichen Macht-

gebern als Abzeichen ihrer Würde getragen

wurden und die bei festlichen Anlässen nicht

selten wieder zum Zwecke des profanen Ge-

brauches aus der Airche geholt wurden, oder

fertigte, wie man aus den soeben beschriebenen

Aronformen folgern muß, eigens Aronen oder kronenartige

Schmuckstücke zu Weihgeschenken an. Als solche wurden sie

noch besonders gekennzeichnet durch das beigegebene Areuz,

das Symbol Ehristi, über das sie in bedeutungsvoller Weise als

Sinnbild der Weltherrschaft schwebten. Ihre Stätte fanden sie,

oft in größerer Anzahl vereinigt, gewöhnlich über dein Altar.

;07. Votivkrone

des Westgothenkönigs Reccesvinthus (6^9—672).

3nt Cluny-Mufeum. — (Circa */4 der wirk!. Größe.)