X

■4- 89 -*■

origineller Weise einerseits die Werkzeugindustrie des bergi-

fchen Landes zu Worte kommt, während andererseits sich

damit die leitende Idee des ganzen Geschenkes, die Ver-

herrlichung Bismarcks als Schmiedes der Reichskrone, ver-

einigt (Abb. \\<ä—l20 und f2h. Gin Eichenklotz von 80 cm

höhe sannnt der Rinde, der an der Oberkante etwas ab-

geschrägt ist, trägt auf der oberen Schnittfläche inmitten des

eingebrannten Reichsadlers einen Schmiedambos mit dem ein-

geätzten Wappen des Kanzlers und der Stadt Remscheid; auf

dem Ambos liegt ein zusammengeschweißtes Eisenstück mit

den Bezeichnungen „Nord" und „Süd" und an denselben

lehnen sich in zwangloser Gruppirung und umschlungen von

vergoldetem Eichen- und Lorbeergezweig die hauptwerkzeuge

des Schmieds. Den Eichenklotz umgibt zu oberst ein eiserner

Ring mit der geätzten Inschrift:

Der mit Eisen und Blut

Aus Kaders Gluth

Geschmiedet des neuen Reiches Aronc:

Nimm bergischer Schmiede Dank zum Lohne.

An diesem Ringe hängt, in der Kehle der Abschrägung,

ein Geschlinge von Drahtschnüren ntit Medaillons in ver-

schiedener Größe, in welchen die Wappen der deutschen

Länder — die größeren emaillirt, die kleineren gravirt, ver-

goldet und versilbert, angebracht sind. Den unteren Rand

der Kehle umschließt ein breiter hübsch geschnittener Leder-

gurt, der mit großen Nägeln am Stannne befestigt ist und

in seinen Ausbiegungen die Werkzeuge trägt; diese letzteren

tragen alle an passender Stelle das Wappen Bismarcks, —

bald auf den Knäufen der Griffe, bald an den Knoten-

und Drehpunkten — und sind in ihren Metalltheilen ganz in

Eisen geschnitten, bezw. geschlagen, an den lsolzgriffen reich

geschnitzt. Das originelle Werk, zu dessen Herstellung nur

sechs Wochen zur Verfügung standen, wurde auf Grund der

von den Remscheider Herren angegebenen Idee von Architekt

Friede!, damals Assistent des Eentral-Gewerbevereins in

Düsseldorf') entworfen und unter seiner Leitung ausgeführt.

hinsichtlich seines Uinfangs und seiner künstlerischen

wie sonstigen Bedeutung steht diesem Geschenk am nächsten

die von Professor Schill- Düsseldorf entworfene Tafel, auf

welcher der Verein Deutscher Eisenhüttenleute den „eisernen

Kanzler" zu seinem Ehrenmitglied ernennt (Abb. s2s),

eine große Stahlplatte mit geätzter und polirter Inschrift

auf mattem Grund, getragen von einer mächtigen, ge-

schmiedeten Eonsole, überragt von dem Bismarck'schen

Wappen sammt Herzogshut, an geeigneten Stellen mit

stilisirtem Laubwerk, sowie mit Lorber-, Eichen- und Rosen-

zweigen umrankt. Durch Beiziehung maßvoller metallischer

Färbungen — die Rosen in's Röthliche, das Rosenlaub

in's Grünliche gebrochen, Lorbeer und Rosetten bronzirt,

das Eichlaub in herbstlichem Gelbroth, — und durch die

Bespannung der hauptplatte mit rothem („Franzosen-")

Tuch hat das Ganze einen malerischen Reiz bekommen, den

die einfache Zeichnung nicht wiederzugeben vermag.

widmungstafeln oder gerollte Urkunden sammt theil-

weise recht gut geschmiedeten Zweigen sind mehrfach vor-

handen, u. A. von den deutsch-national Gesinnten Gber-

Oesterreichs, von einen, Oldenburger Bürger — und ein

begeisterter Heidelberger widmet „dem eisernen Kanzler die

eiserne Rose".

') Jetzt in München.

Wie den einen das Eisen, so erschien anderen die

deutsche Eiche als das des Kanzlers allein ebenbürtige

Material; das originellste Geschenk dieser Art ist wohl die

von, Männergesangverein „Germania"-München gestiftete

Runentafel.') Wohl hat vielleicht ein Stück deutschen hmnors

bei der Erschaffung dieser Tafel ,nitgewirkt und im Ganzen

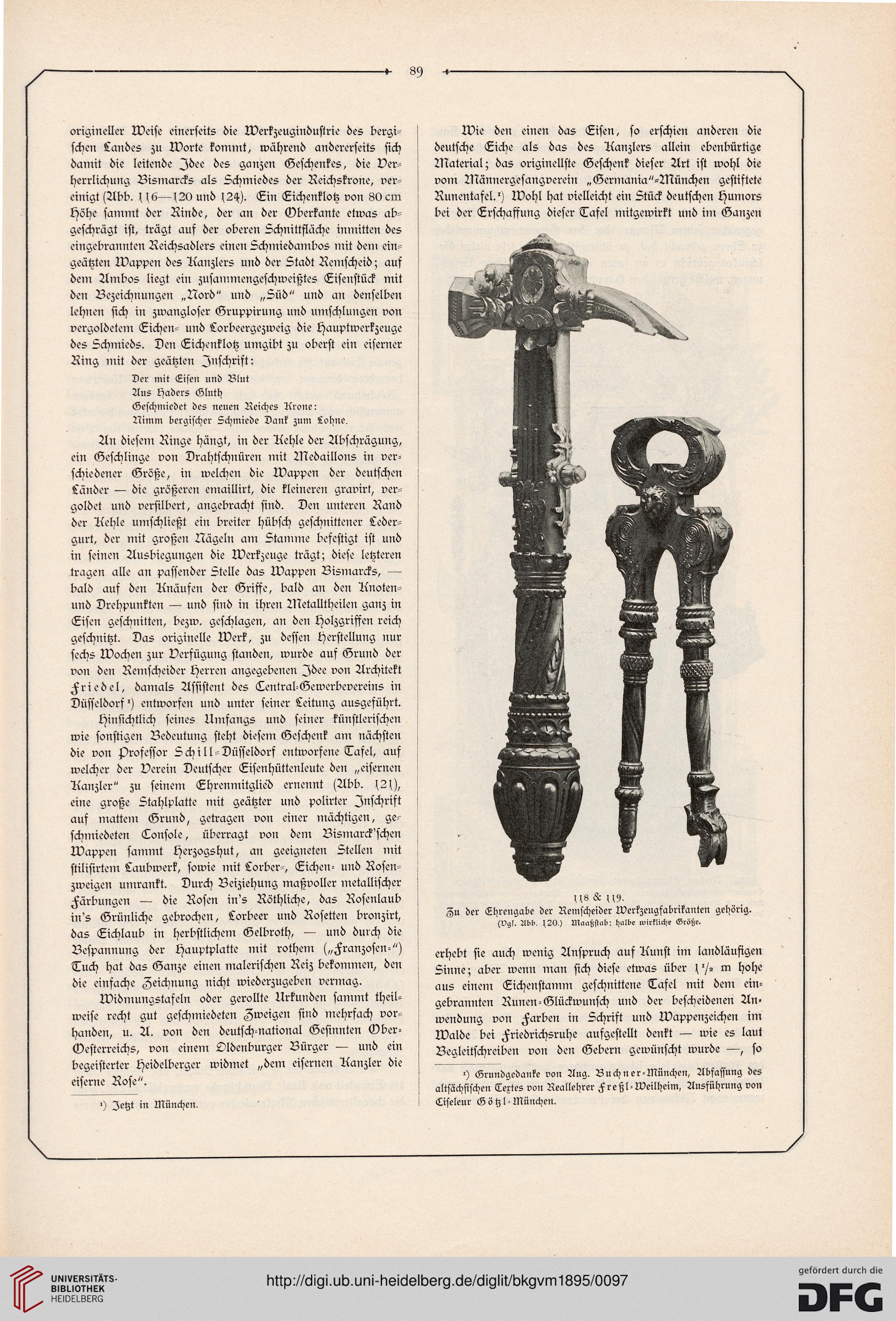

U« 6c US.

Zu der Ehrengabe der Remscheider lverkzeugfabrikanten gehörig.

(vgl. Abb. 1(20.) Maaßstab: halbe wirkliche Größe.

erhebt sie auch wenig Anspruch auf Kunst im landläufigen

Sinne; aber wenn man sich diese etwas über f'/- m hohe

aus einem Eichenstamm geschnittene Tafel mit dem ein-

gebrannten Runen-Glückwunsch und der bescheidenen An-

wendung von Farben in Schrift und Wappenzeichen im

Walde bei Friedrichsruhe aufgestellt denkt — wie es laut

Begleitschreiben von den Gebern gewünscht wurde —, so

>) Grundgedanke von Aug. Büchner-München, Abfassung des

altsächsischen Textes von Reallehrer Freßl-lVeilheim, Ausführung von

Eiseleur Götzl-München.

■4- 89 -*■

origineller Weise einerseits die Werkzeugindustrie des bergi-

fchen Landes zu Worte kommt, während andererseits sich

damit die leitende Idee des ganzen Geschenkes, die Ver-

herrlichung Bismarcks als Schmiedes der Reichskrone, ver-

einigt (Abb. \\<ä—l20 und f2h. Gin Eichenklotz von 80 cm

höhe sannnt der Rinde, der an der Oberkante etwas ab-

geschrägt ist, trägt auf der oberen Schnittfläche inmitten des

eingebrannten Reichsadlers einen Schmiedambos mit dem ein-

geätzten Wappen des Kanzlers und der Stadt Remscheid; auf

dem Ambos liegt ein zusammengeschweißtes Eisenstück mit

den Bezeichnungen „Nord" und „Süd" und an denselben

lehnen sich in zwangloser Gruppirung und umschlungen von

vergoldetem Eichen- und Lorbeergezweig die hauptwerkzeuge

des Schmieds. Den Eichenklotz umgibt zu oberst ein eiserner

Ring mit der geätzten Inschrift:

Der mit Eisen und Blut

Aus Kaders Gluth

Geschmiedet des neuen Reiches Aronc:

Nimm bergischer Schmiede Dank zum Lohne.

An diesem Ringe hängt, in der Kehle der Abschrägung,

ein Geschlinge von Drahtschnüren ntit Medaillons in ver-

schiedener Größe, in welchen die Wappen der deutschen

Länder — die größeren emaillirt, die kleineren gravirt, ver-

goldet und versilbert, angebracht sind. Den unteren Rand

der Kehle umschließt ein breiter hübsch geschnittener Leder-

gurt, der mit großen Nägeln am Stannne befestigt ist und

in seinen Ausbiegungen die Werkzeuge trägt; diese letzteren

tragen alle an passender Stelle das Wappen Bismarcks, —

bald auf den Knäufen der Griffe, bald an den Knoten-

und Drehpunkten — und sind in ihren Metalltheilen ganz in

Eisen geschnitten, bezw. geschlagen, an den lsolzgriffen reich

geschnitzt. Das originelle Werk, zu dessen Herstellung nur

sechs Wochen zur Verfügung standen, wurde auf Grund der

von den Remscheider Herren angegebenen Idee von Architekt

Friede!, damals Assistent des Eentral-Gewerbevereins in

Düsseldorf') entworfen und unter seiner Leitung ausgeführt.

hinsichtlich seines Uinfangs und seiner künstlerischen

wie sonstigen Bedeutung steht diesem Geschenk am nächsten

die von Professor Schill- Düsseldorf entworfene Tafel, auf

welcher der Verein Deutscher Eisenhüttenleute den „eisernen

Kanzler" zu seinem Ehrenmitglied ernennt (Abb. s2s),

eine große Stahlplatte mit geätzter und polirter Inschrift

auf mattem Grund, getragen von einer mächtigen, ge-

schmiedeten Eonsole, überragt von dem Bismarck'schen

Wappen sammt Herzogshut, an geeigneten Stellen mit

stilisirtem Laubwerk, sowie mit Lorber-, Eichen- und Rosen-

zweigen umrankt. Durch Beiziehung maßvoller metallischer

Färbungen — die Rosen in's Röthliche, das Rosenlaub

in's Grünliche gebrochen, Lorbeer und Rosetten bronzirt,

das Eichlaub in herbstlichem Gelbroth, — und durch die

Bespannung der hauptplatte mit rothem („Franzosen-")

Tuch hat das Ganze einen malerischen Reiz bekommen, den

die einfache Zeichnung nicht wiederzugeben vermag.

widmungstafeln oder gerollte Urkunden sammt theil-

weise recht gut geschmiedeten Zweigen sind mehrfach vor-

handen, u. A. von den deutsch-national Gesinnten Gber-

Oesterreichs, von einen, Oldenburger Bürger — und ein

begeisterter Heidelberger widmet „dem eisernen Kanzler die

eiserne Rose".

') Jetzt in München.

Wie den einen das Eisen, so erschien anderen die

deutsche Eiche als das des Kanzlers allein ebenbürtige

Material; das originellste Geschenk dieser Art ist wohl die

von, Männergesangverein „Germania"-München gestiftete

Runentafel.') Wohl hat vielleicht ein Stück deutschen hmnors

bei der Erschaffung dieser Tafel ,nitgewirkt und im Ganzen

U« 6c US.

Zu der Ehrengabe der Remscheider lverkzeugfabrikanten gehörig.

(vgl. Abb. 1(20.) Maaßstab: halbe wirkliche Größe.

erhebt sie auch wenig Anspruch auf Kunst im landläufigen

Sinne; aber wenn man sich diese etwas über f'/- m hohe

aus einem Eichenstamm geschnittene Tafel mit dem ein-

gebrannten Runen-Glückwunsch und der bescheidenen An-

wendung von Farben in Schrift und Wappenzeichen im

Walde bei Friedrichsruhe aufgestellt denkt — wie es laut

Begleitschreiben von den Gebern gewünscht wurde —, so

>) Grundgedanke von Aug. Büchner-München, Abfassung des

altsächsischen Textes von Reallehrer Freßl-lVeilheim, Ausführung von

Eiseleur Götzl-München.