bepackten Esels, auf dessen hinterstem Rückentheil sich außer-

dem noch ein Gassenjunge sesthält, gehören zu den origi-

nellsten Schöpfungen der Fabrik. jAbb. l50.)

\2y. Delfter Fayence, Höhe ^7 cm,

Aehnliche formen fanden sich in der späteren Bauern-

majolika in Italien. Ein sehr originelles Salz- und Pfeffer-

gefäß ist in Form einer eine große Schaale haltenden Bäuerin

gebildet, zu deren Füßen ein Junge neben einem kleinern

brunnenschaalenähnlichen Gefäße die Flöte bläst.

Eine große Mannigfaltigkeit zeigen namentlich die

deutscheit Fayencefabriken iit der Perstellung von Tafelgeschirr.

Eberköpfe, Truthähne, pühner uitd pähne finden sich in

deit meisten Sammlungen und waren früher zur Aufnahme

von Pasteten, Eiern u. dergl. bestimmt. Ungleich mehr

Formen wurden dem Pflanzenreiche entlehnt. Vornehmlich

waren es die Fabriken in Pochst und Ansbach, die hierin

sich auszeichneten, wir sehen Gemüseschüsseln in Form von

Uohlköpfen, Spargelbündeln, Gesässe für Geldes und Süßig

ketten in Fornt von Aepfeln, Birnen, Ananas, Kürbissen rc.

Wer je längere Zeit in einer Glashütte gelebt hat,

weiß, welch gewaltiges Füllhorn des puinors über diese

eigenartige Arbeiterwelt ausgegossen worden ist. Willst du

nach einem Glasmacher mit regelrechtem Tauf- und Zunamen

fragen, bekommst du vielleicht keinen Bescheid: er ist nur

unter einein Spitznamen bekannt. Den Jos. Rammel z. B.

kennen wenige, alle aber kennen den perrn Sehnsucht,

welchen Namen er wegen seiner Vortrefflichkeit in der An

fertigung zärtlicher Schriftstücke erhielt. — Nach der Arbeit

und unmittelbar vor ihrer Beendigung war es, früher

wenigstens, oft der Fall, daß man, namentlich von Seite

der angehenden Glaskünstler, der größern Eintragbuben,

allen möglichen Schnickschnack aus Glas noch fertigte. Auch

die ältern Glasarbeiter fanden von jeher in der Anfertigung

von gläsernem Geräthe ein besonderes Vergnügen. So

kamen gläserne punde und Vierfüßer, Fische, Pistolen, Post-

hörner, Nachbildungen von inenschlichen, namentlich Frauen-

figuren zu Tage, die, wenn sie auch dem wirklichen Gebrauch

dienen konnten, doch zunächst ihren Zweck als reine Nipp

fachen und Spielereien erfüllten.

Auf der Ausstellung in München f888 hatte von

pofchinger in seiner reichhaltigen Zusammenstellung von

Glaswaaren auch eine besondere Abtheilung zur Schau ge

stellt von „Pausrath und Glaswaaren der Glasmachersleute

aus dein bayerischen Walde". Diese Zusammenstellung

war höchst interessant. Neben Krügen, Flaschen, Kannen,

Leuchtern rc. sahen wir die bekannten Salzgefäße, die kunst-

voll gearbeiteten, an italieiiische Flügelgläser erinnerndeii

Weihwassergefäße, daneben punde, Katzen, Zigarrenspitzen,

Tabackspfeifen, Eier und die bekannten Brasiltabacksgläfer

in allen Arten und Formen. Bei vielen dieser Gegenstände

war es auf einen Scherz für deii Unkundigen abgesehen.

So z. B. waren kleine Vierfüßer „iit auf dem Rücken vor-

gebogenem Schweife, der vorne eine kaunr bemerkbare

kleine Deffnung hatte. Wenn nun ein Unkundiger durch

das offene Maul des Thieres, dessen Leib mit einer Flüssig

Feit gefüllt war, blies, so spritzte ihni diese direkt iu das

Gesicht.

Bezeichnend für die Vorliebe solcher phantastischer und

humoristischer Glasgefäße ist der Umstand, daß dieselben

schon den alten Römern bekannt waren und daß sie eine

weite. Verbreitung in den römischen Garnisonsstädten an:

Rheine fanden, wie die Funde in den Rheinlanden und

der Inhalt der rheinischen Sammlungen beweisen.

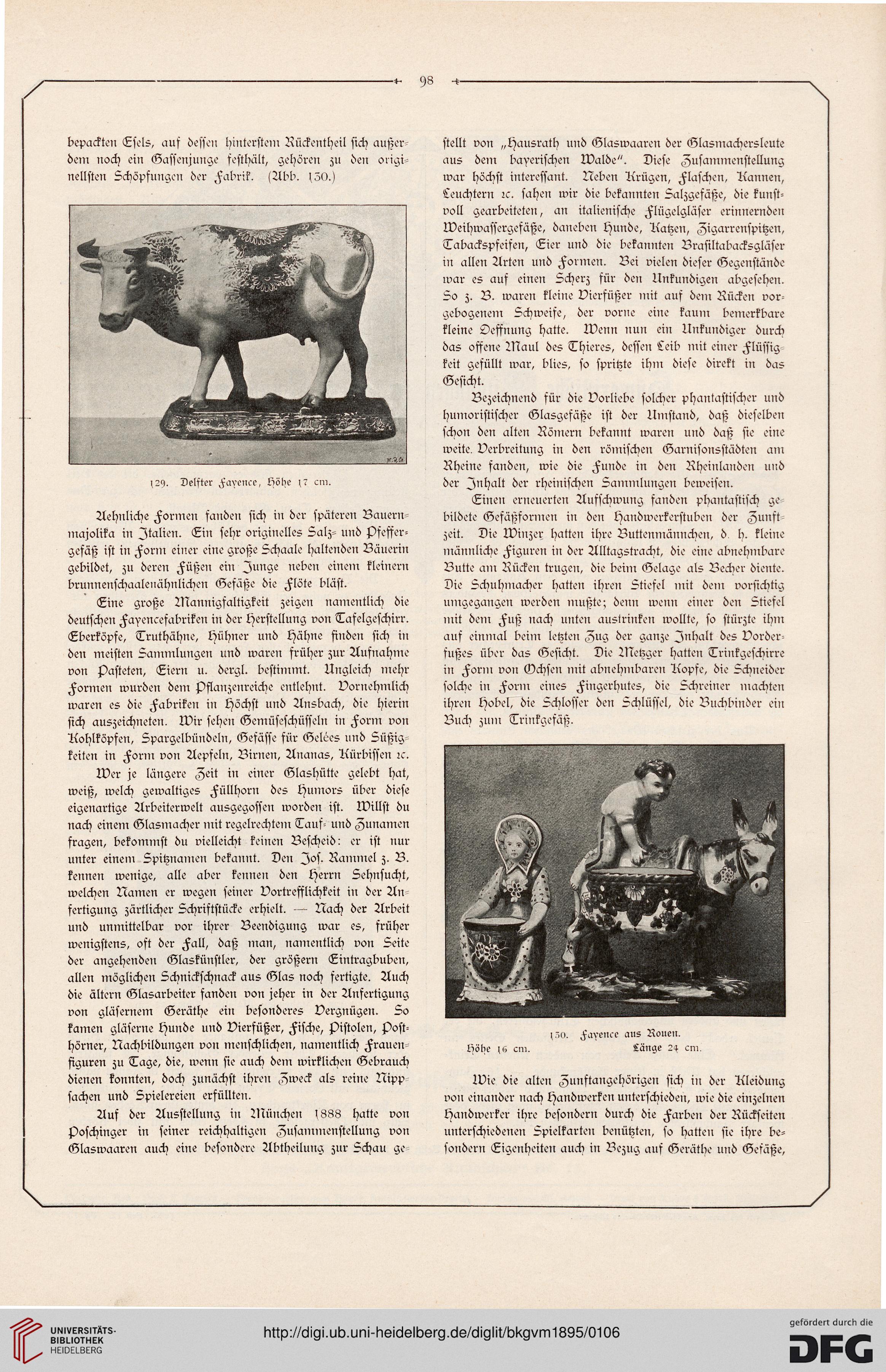

Einen erneuerten Aufschwung fanden phantastisch ge

bildete Gefäßformen in den pandwerkerstuben der Zunft

zeit. Die Winzer hatten ihre Buttenmännchen, d h. kleine

männliche Figuren in der Alltagstracht, die eine abnehmbare

Butte am Rücken trugen, die dein: Gelage als Becher diente.

Die Schuhmacher hatten ihren Stiefel mit deni vorsichtig

umgegangen werden mußte; denn wenn einer den Stiefel

mit dem Fuß nach unten austrinken wollte, so stürzte ihn:

auf einmal beim letzten Zug der ganze Inhalt des Vorder-

fußes über das Gesicht. Die Metzger hatten Trinkgeschirre

in Form von Ochsen mit abnehmbaren Kopfe, die Schneider

solche in Form eines Fingerhutes, die Schreiner machten

ihren Pöbel, die Schlosser den Schlüssel, die Buchbinder ein

Buch zum Trinkgefäß.

„io. Fayence aus Rouen.

Höbe ;s cm. Länge cm.

Wie die alten Zunftangehörigen sich in der Kleidung

von einander nach pandwerken unterschieden, wie die einzelnen

pandwerker ihre besondern durch die Farben der Rückseiten

unterschiedenen Spielkarten benützten, so hatten sie ihre be-

sondern Eigenheiten auch in Bezug auf Geräthe und Gefäße,

dem noch ein Gassenjunge sesthält, gehören zu den origi-

nellsten Schöpfungen der Fabrik. jAbb. l50.)

\2y. Delfter Fayence, Höhe ^7 cm,

Aehnliche formen fanden sich in der späteren Bauern-

majolika in Italien. Ein sehr originelles Salz- und Pfeffer-

gefäß ist in Form einer eine große Schaale haltenden Bäuerin

gebildet, zu deren Füßen ein Junge neben einem kleinern

brunnenschaalenähnlichen Gefäße die Flöte bläst.

Eine große Mannigfaltigkeit zeigen namentlich die

deutscheit Fayencefabriken iit der Perstellung von Tafelgeschirr.

Eberköpfe, Truthähne, pühner uitd pähne finden sich in

deit meisten Sammlungen und waren früher zur Aufnahme

von Pasteten, Eiern u. dergl. bestimmt. Ungleich mehr

Formen wurden dem Pflanzenreiche entlehnt. Vornehmlich

waren es die Fabriken in Pochst und Ansbach, die hierin

sich auszeichneten, wir sehen Gemüseschüsseln in Form von

Uohlköpfen, Spargelbündeln, Gesässe für Geldes und Süßig

ketten in Fornt von Aepfeln, Birnen, Ananas, Kürbissen rc.

Wer je längere Zeit in einer Glashütte gelebt hat,

weiß, welch gewaltiges Füllhorn des puinors über diese

eigenartige Arbeiterwelt ausgegossen worden ist. Willst du

nach einem Glasmacher mit regelrechtem Tauf- und Zunamen

fragen, bekommst du vielleicht keinen Bescheid: er ist nur

unter einein Spitznamen bekannt. Den Jos. Rammel z. B.

kennen wenige, alle aber kennen den perrn Sehnsucht,

welchen Namen er wegen seiner Vortrefflichkeit in der An

fertigung zärtlicher Schriftstücke erhielt. — Nach der Arbeit

und unmittelbar vor ihrer Beendigung war es, früher

wenigstens, oft der Fall, daß man, namentlich von Seite

der angehenden Glaskünstler, der größern Eintragbuben,

allen möglichen Schnickschnack aus Glas noch fertigte. Auch

die ältern Glasarbeiter fanden von jeher in der Anfertigung

von gläsernem Geräthe ein besonderes Vergnügen. So

kamen gläserne punde und Vierfüßer, Fische, Pistolen, Post-

hörner, Nachbildungen von inenschlichen, namentlich Frauen-

figuren zu Tage, die, wenn sie auch dem wirklichen Gebrauch

dienen konnten, doch zunächst ihren Zweck als reine Nipp

fachen und Spielereien erfüllten.

Auf der Ausstellung in München f888 hatte von

pofchinger in seiner reichhaltigen Zusammenstellung von

Glaswaaren auch eine besondere Abtheilung zur Schau ge

stellt von „Pausrath und Glaswaaren der Glasmachersleute

aus dein bayerischen Walde". Diese Zusammenstellung

war höchst interessant. Neben Krügen, Flaschen, Kannen,

Leuchtern rc. sahen wir die bekannten Salzgefäße, die kunst-

voll gearbeiteten, an italieiiische Flügelgläser erinnerndeii

Weihwassergefäße, daneben punde, Katzen, Zigarrenspitzen,

Tabackspfeifen, Eier und die bekannten Brasiltabacksgläfer

in allen Arten und Formen. Bei vielen dieser Gegenstände

war es auf einen Scherz für deii Unkundigen abgesehen.

So z. B. waren kleine Vierfüßer „iit auf dem Rücken vor-

gebogenem Schweife, der vorne eine kaunr bemerkbare

kleine Deffnung hatte. Wenn nun ein Unkundiger durch

das offene Maul des Thieres, dessen Leib mit einer Flüssig

Feit gefüllt war, blies, so spritzte ihni diese direkt iu das

Gesicht.

Bezeichnend für die Vorliebe solcher phantastischer und

humoristischer Glasgefäße ist der Umstand, daß dieselben

schon den alten Römern bekannt waren und daß sie eine

weite. Verbreitung in den römischen Garnisonsstädten an:

Rheine fanden, wie die Funde in den Rheinlanden und

der Inhalt der rheinischen Sammlungen beweisen.

Einen erneuerten Aufschwung fanden phantastisch ge

bildete Gefäßformen in den pandwerkerstuben der Zunft

zeit. Die Winzer hatten ihre Buttenmännchen, d h. kleine

männliche Figuren in der Alltagstracht, die eine abnehmbare

Butte am Rücken trugen, die dein: Gelage als Becher diente.

Die Schuhmacher hatten ihren Stiefel mit deni vorsichtig

umgegangen werden mußte; denn wenn einer den Stiefel

mit dem Fuß nach unten austrinken wollte, so stürzte ihn:

auf einmal beim letzten Zug der ganze Inhalt des Vorder-

fußes über das Gesicht. Die Metzger hatten Trinkgeschirre

in Form von Ochsen mit abnehmbaren Kopfe, die Schneider

solche in Form eines Fingerhutes, die Schreiner machten

ihren Pöbel, die Schlosser den Schlüssel, die Buchbinder ein

Buch zum Trinkgefäß.

„io. Fayence aus Rouen.

Höbe ;s cm. Länge cm.

Wie die alten Zunftangehörigen sich in der Kleidung

von einander nach pandwerken unterschieden, wie die einzelnen

pandwerker ihre besondern durch die Farben der Rückseiten

unterschiedenen Spielkarten benützten, so hatten sie ihre be-

sondern Eigenheiten auch in Bezug auf Geräthe und Gefäße,