gibt auf einem Porträt in der Rapitolinischen Sammlung in

Rom unverkennbar deutliche Spitze; ähnlich wie sie bei

Palma Vecchio vorkommt. jm Allgemeinen ist es nicht

Bellini's Art, viel Detail in der Rleidung zu geben; genauer

ist hierin fein Zeitgenosse Boccacino, an dessen Bildern

man deutlich erkennt, wie der Tharakter der Spitze durch

Uebermalung später verwischt wurde, pordenone, del piombo

und auch Agnolo Bronzino verrathen die Neigung, der

Spitze in der Darstellung einen plastischen Tharakter zu

geben. Line Spitze in der Art des Palma Vecchio findet

sich z. B. bei Pinturrichio ff 15^5) aus dem Halsbunde

einer Albe mit den Zacken nach innen gelegt. Ebenso sind

Goldspitzen gleichen Tharakters auf einigen Sammtstickereien

des Berliner Runstgewerbemuseums verwendet; die Druck

stellen im Sammt beweisen, daß die Spitze nicht etwa später

aufgesetzt wurde. Diese Arbeiten sind mit dem Zahre \500

keineswegs zu früh datirt. Zahlreiche erhaltene Goldspitzen

beweisen, daß schon sehr früh ein runder Zackenabschluß

der Rlöppelspitze gefunden wurde, wie er noch jetzt bei

den bekanntesten Torchonspitzenmustern gebräuchlich ist.

Gerade diejenigen Muster, die am engsten mit dem

Geiste der Technik verwachsen sind, halten sich jahr-

hundertelang in Hebung und werden von „Rennern"

ihrer Einfachheit wegen nicht geschätzt. Von großem

Merthe für die Geschichte der Rlöppelspitze ist ein Ge-

mälde des Bonifazio II. jfi 1553) in der venetianischen

Akademie, welches eine Frau im Rostüm des frühen

f6. Jahrhunderts darstellt, die als Einsatz in ihrem

ausgeschnittenen Rleide eine breite Spitze nach beiden

Seiten über die Schulter gelegt hat. Der Tharakter des

Musters entspricht ungefähr der Spitze, die sich als Ein-

satz an einem genähten Leinentuch mit Filetstopferei im

Münchener Nationalmuseum befindet. (Abb. 140.)

Auch Jan de Goes gibt Spitzen dieser Art auf seinen

Bildern. Mar schon um die Mitte des (6. Jahr-

hunderts die Geschicklichkeit im Rlöppeln so weit ge-

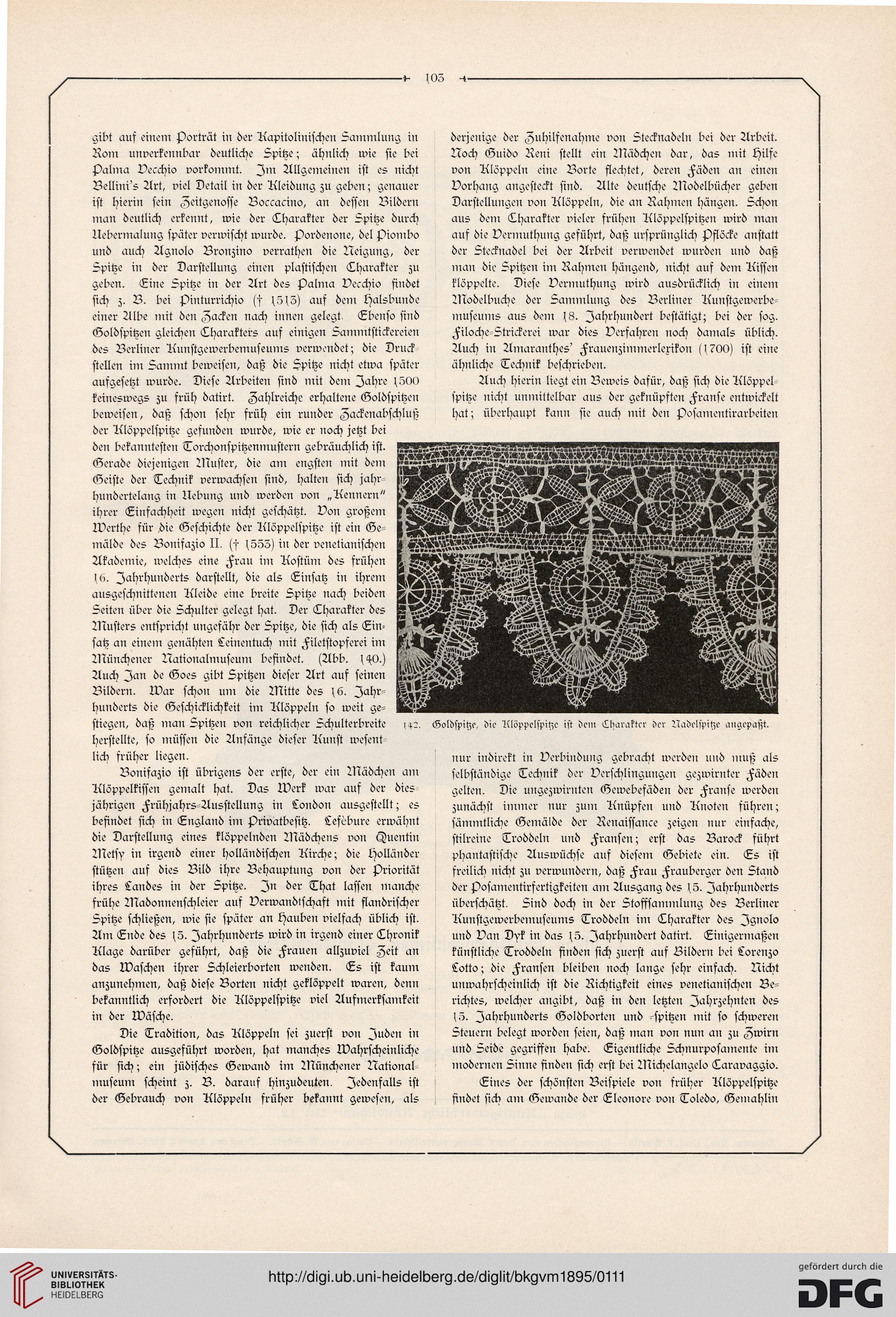

stiegen, daß man Spitzen von reichlicher Schulterbreite

herstellte, so müssen die Anfänge dieser Run st wesent

lich früher liegen.

Bonifazio ist übrigens der erste, der ein Mädchen am

Rlöppelkifien gemalt hat. Das Merk war auf der dies

jährigen Frühjahrs-Ausstellung in London ausgestellt; es

befindet sich in England im privatbesitz. Leföbure erwähnt

die Darstellung eines klöppelnden Mädchens von Quentin

Metsy in irgend einer holländischen Rirche; die Holländer

stützen auf dies Bild ihre Behauptung von der Priorität

ihres Landes in der Spitze. Zn der That lassen manche

frühe Madonnenschleier auf Verwandlschaft mit flandrischer

Spitze schließen, wie sie später an Hauben vielfach üblich ist.

Am Ende des lö. Zahrhunderts wird in irgend einer Thronik

Rlage darüber geführt, daß die Frauen allzuviel Zeit an

das Maschen ihrer Schleierborten wenden. Es ist kaum

anzunehmen, daß diese Borten nicht geklöppelt waren, denn

bekanntlich erfordert die Rlöppelspitze viel Aufmerksamkeit

in der Wäsche.

Die Tradition, das Rlöppeln sei zuerst von Zuden in

Goldspitze ausgeführt worden, hat manches wahrscheinliche

für sich; ein jüdisches Gewand im Münchener National

museum scheint z. B. darauf hinzudeuten. Jedenfalls ist

der Gebrauch von Rlöppeln früher bekannt gewesen, als

derjenige der Zuhilfenahme von Stecknadeln bei der Arbeit.

Noch Guido Reni stellt ein Mädchen dar, das mit Hilfe

von Rlöppeln eine Borte flechtet, deren Fäden an einen

Vorhang angesteckt sind. Alte deutsche Modelbücher geben

Darstellungen von Rlöppeln, die an Rahmen hängen. Schon

aus dem Tharakter vieler frühen Rlöppelspitzen wird man

aus die Vermuthung geführt, daß ursprünglich pflöcke anstatt

der Stecknadel bei der Arbeit verwendet wurden und daß

man die Spitzen im Rahmen hängend, nicht auf dem Rissen

klöppelte. Diese Vermuthung wird ausdrücklich in einem

Modelbuche der Sammlung des Berliner Runstgewerbe-

mufeums aus dem f8. Zahrhundert bestätigt; bei der sog.

Filoche-Strickerei war dies Verfahren noch damals üblich.

Auch in Amaranthes' Frauenzimmerlexikon (1700) ist eine

ähnliche Technik beschrieben.

Auch hierin liegt ein Beweis dafür, daß sich die Rlöppel

spitze nicht unmittelbar aus der geknüpften Franse entwickelt

hat; überhaupt kann sie auch mit den posamentirarbeiten

nur indirekt in Verbindung gebracht werden und muß als

selbständige Technik der Verschlingungen gezwirnter Fäden

gelten. Die ungezwirnten Gewebefäden der Franse werden

zunächst immer nur zum Rnüpfen und Rnoten führen;

sämmtliche Gemälde der Renaissance zeigen nur einfache,

stilreine Troddeln und Fransen; erst das Barock führt

phantastische Auswüchse auf diesem Gebiete ein. Es ist

freilich nicht zu verwundern, daß Frau Frauberger den Stand

der posamentirfertigkeiten am Ausgang des fö. Jahrhunderts

überschätzt. Sind doch in der Stoffsammlung des Berliner

Runstgewerbemuseums Troddeln im Tharakter des Zgnolo

und Van Dyk in das 15. Jahrhundert datirt. Einigermaßen

künstliche Troddeln finden sich zuerst auf Bildern bei Lorenzo

Lotto; die Fransen bleiben noch lange sehr einfach. Nicht

unwahrscheinlich ist die Richtigkeit eines venetianischen Be-

richtes, welcher angibt, daß in den letzten Jahrzehnten des

lö. Jahrhunderts Goldborten und -spitzen mit so schweren

Steuern belegt worden seien, daß man von nun an zu Zwirn

und Seide gegriffen habe. Eigentliche Schnurposamente im

modernen Sinne finden sich erst bei Michelangelo Taravaggio.

Eines der schönsten Beispiele von früher Rlöppelspitze

findet sich am Gewände der Eleonore von Toledo, Gemahlin

Rom unverkennbar deutliche Spitze; ähnlich wie sie bei

Palma Vecchio vorkommt. jm Allgemeinen ist es nicht

Bellini's Art, viel Detail in der Rleidung zu geben; genauer

ist hierin fein Zeitgenosse Boccacino, an dessen Bildern

man deutlich erkennt, wie der Tharakter der Spitze durch

Uebermalung später verwischt wurde, pordenone, del piombo

und auch Agnolo Bronzino verrathen die Neigung, der

Spitze in der Darstellung einen plastischen Tharakter zu

geben. Line Spitze in der Art des Palma Vecchio findet

sich z. B. bei Pinturrichio ff 15^5) aus dem Halsbunde

einer Albe mit den Zacken nach innen gelegt. Ebenso sind

Goldspitzen gleichen Tharakters auf einigen Sammtstickereien

des Berliner Runstgewerbemuseums verwendet; die Druck

stellen im Sammt beweisen, daß die Spitze nicht etwa später

aufgesetzt wurde. Diese Arbeiten sind mit dem Zahre \500

keineswegs zu früh datirt. Zahlreiche erhaltene Goldspitzen

beweisen, daß schon sehr früh ein runder Zackenabschluß

der Rlöppelspitze gefunden wurde, wie er noch jetzt bei

den bekanntesten Torchonspitzenmustern gebräuchlich ist.

Gerade diejenigen Muster, die am engsten mit dem

Geiste der Technik verwachsen sind, halten sich jahr-

hundertelang in Hebung und werden von „Rennern"

ihrer Einfachheit wegen nicht geschätzt. Von großem

Merthe für die Geschichte der Rlöppelspitze ist ein Ge-

mälde des Bonifazio II. jfi 1553) in der venetianischen

Akademie, welches eine Frau im Rostüm des frühen

f6. Jahrhunderts darstellt, die als Einsatz in ihrem

ausgeschnittenen Rleide eine breite Spitze nach beiden

Seiten über die Schulter gelegt hat. Der Tharakter des

Musters entspricht ungefähr der Spitze, die sich als Ein-

satz an einem genähten Leinentuch mit Filetstopferei im

Münchener Nationalmuseum befindet. (Abb. 140.)

Auch Jan de Goes gibt Spitzen dieser Art auf seinen

Bildern. Mar schon um die Mitte des (6. Jahr-

hunderts die Geschicklichkeit im Rlöppeln so weit ge-

stiegen, daß man Spitzen von reichlicher Schulterbreite

herstellte, so müssen die Anfänge dieser Run st wesent

lich früher liegen.

Bonifazio ist übrigens der erste, der ein Mädchen am

Rlöppelkifien gemalt hat. Das Merk war auf der dies

jährigen Frühjahrs-Ausstellung in London ausgestellt; es

befindet sich in England im privatbesitz. Leföbure erwähnt

die Darstellung eines klöppelnden Mädchens von Quentin

Metsy in irgend einer holländischen Rirche; die Holländer

stützen auf dies Bild ihre Behauptung von der Priorität

ihres Landes in der Spitze. Zn der That lassen manche

frühe Madonnenschleier auf Verwandlschaft mit flandrischer

Spitze schließen, wie sie später an Hauben vielfach üblich ist.

Am Ende des lö. Zahrhunderts wird in irgend einer Thronik

Rlage darüber geführt, daß die Frauen allzuviel Zeit an

das Maschen ihrer Schleierborten wenden. Es ist kaum

anzunehmen, daß diese Borten nicht geklöppelt waren, denn

bekanntlich erfordert die Rlöppelspitze viel Aufmerksamkeit

in der Wäsche.

Die Tradition, das Rlöppeln sei zuerst von Zuden in

Goldspitze ausgeführt worden, hat manches wahrscheinliche

für sich; ein jüdisches Gewand im Münchener National

museum scheint z. B. darauf hinzudeuten. Jedenfalls ist

der Gebrauch von Rlöppeln früher bekannt gewesen, als

derjenige der Zuhilfenahme von Stecknadeln bei der Arbeit.

Noch Guido Reni stellt ein Mädchen dar, das mit Hilfe

von Rlöppeln eine Borte flechtet, deren Fäden an einen

Vorhang angesteckt sind. Alte deutsche Modelbücher geben

Darstellungen von Rlöppeln, die an Rahmen hängen. Schon

aus dem Tharakter vieler frühen Rlöppelspitzen wird man

aus die Vermuthung geführt, daß ursprünglich pflöcke anstatt

der Stecknadel bei der Arbeit verwendet wurden und daß

man die Spitzen im Rahmen hängend, nicht auf dem Rissen

klöppelte. Diese Vermuthung wird ausdrücklich in einem

Modelbuche der Sammlung des Berliner Runstgewerbe-

mufeums aus dem f8. Zahrhundert bestätigt; bei der sog.

Filoche-Strickerei war dies Verfahren noch damals üblich.

Auch in Amaranthes' Frauenzimmerlexikon (1700) ist eine

ähnliche Technik beschrieben.

Auch hierin liegt ein Beweis dafür, daß sich die Rlöppel

spitze nicht unmittelbar aus der geknüpften Franse entwickelt

hat; überhaupt kann sie auch mit den posamentirarbeiten

nur indirekt in Verbindung gebracht werden und muß als

selbständige Technik der Verschlingungen gezwirnter Fäden

gelten. Die ungezwirnten Gewebefäden der Franse werden

zunächst immer nur zum Rnüpfen und Rnoten führen;

sämmtliche Gemälde der Renaissance zeigen nur einfache,

stilreine Troddeln und Fransen; erst das Barock führt

phantastische Auswüchse auf diesem Gebiete ein. Es ist

freilich nicht zu verwundern, daß Frau Frauberger den Stand

der posamentirfertigkeiten am Ausgang des fö. Jahrhunderts

überschätzt. Sind doch in der Stoffsammlung des Berliner

Runstgewerbemuseums Troddeln im Tharakter des Zgnolo

und Van Dyk in das 15. Jahrhundert datirt. Einigermaßen

künstliche Troddeln finden sich zuerst auf Bildern bei Lorenzo

Lotto; die Fransen bleiben noch lange sehr einfach. Nicht

unwahrscheinlich ist die Richtigkeit eines venetianischen Be-

richtes, welcher angibt, daß in den letzten Jahrzehnten des

lö. Jahrhunderts Goldborten und -spitzen mit so schweren

Steuern belegt worden seien, daß man von nun an zu Zwirn

und Seide gegriffen habe. Eigentliche Schnurposamente im

modernen Sinne finden sich erst bei Michelangelo Taravaggio.

Eines der schönsten Beispiele von früher Rlöppelspitze

findet sich am Gewände der Eleonore von Toledo, Gemahlin