Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 8.1916

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26378#0078

DOI Heft:

Heft 3/4

DOI Artikel:Gold, Alfred: Über Handzeichungen von Max Liebermann

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26378#0078

ÜBER HANDZEICHNUNGEN VON MAX LIEBERMANN

Art rauher und ungleich-

mäßiger Materie, die nur

nach Bedarf (ein Zuviel

wäre verftimmender als ein

Zuwenig) dem Eindruck von

einem Wald, einer Düne,

einer Menfchengruppe zu

Hilfe kommt, und der Kon-

tur — der Kontur ift das,

was er für den nicht aka-

demifch-prätenziöfen Zeich-

ner wohl am eheften ift,

ein charakteriftifcher Bruch-

teil der Fläche, ein Erfal^

für ein Stück Körperlich-

keit, eine Andeutung, die

weiterp Kreife zieht, ein

Strich, der, um feine wahre

zeichnerifche Funktion zu

erfüilen, mit Liebermann

feiber zu reden, „trächtig"

ift. Und darin hat er aller-

dings — hier berühren fich

im Impreffionismus Malerei

und Zeichnung — innerhalb

feines Rahmens genau den

gleichen Wert wie der

gute Pinfelftrich in dem

feinigen.

Das gilt für die fchwarze

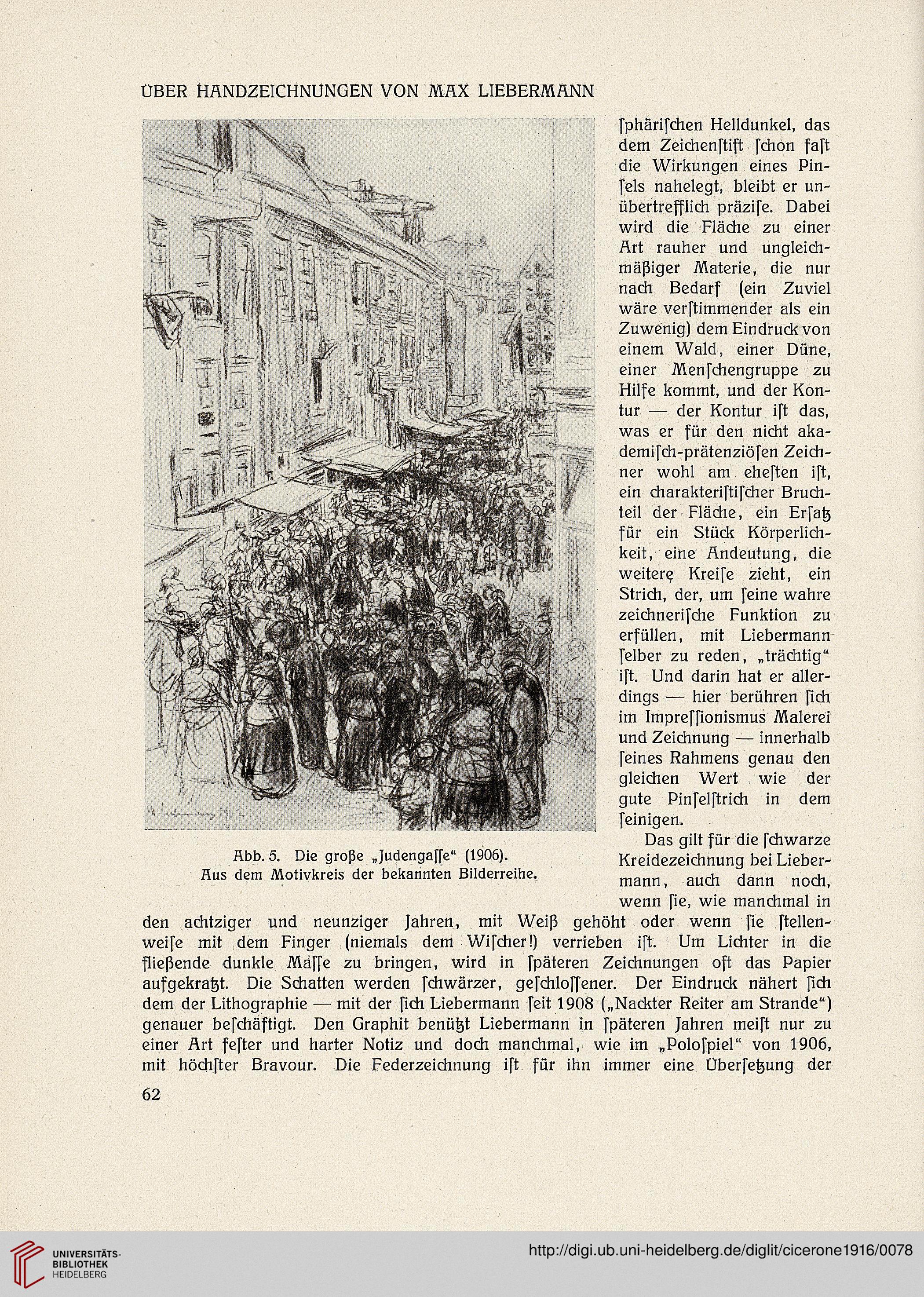

Abb. 5. Die große „Judengaffe" (1906). Kreidezeichnung bei Lieber-

Aus dem Motivkreis der bekannten Biiderreihe. mann auch dann noch

wenn fie, wie manchmal in

den achtziger und neunziger Jahren, mit Weiß gehöht oder wenn fie ftellen-

weife mit dem Finger (niemals dem Wifcher!) verrieben ift. Um Lichter in die

fließende dunkle Maffe zu bringen, wird in fpäteren Zeichnungen oft das Papier

aufgekraßt. Die Schatten werden fchwärzer, gefchloffener. Der Eindruck nähert fich

dem der Lithographie — mit der fich Liebermann feit 1908 („Nackter Reiter am Strande")

genauer befchäftigt. Den Graphit benützt Liebermann in fpäteren Jahren meift nur zu

einer Art fefter und harter Notiz und doch manchmal, wie im „Polofpiel" von 1906,

mit höchfter Bravour. Die Federzeichnung ift für ihn immer eine Überfe^ung der

fphärifchen Helldunkel, das

dem Zeichenftift fchon faft

die Wirkungen eines Pin-

fels nahelegt, bleibt er un-

übertrefflich präzife. Dabei

wird die Fläche zu einer

62

Art rauher und ungleich-

mäßiger Materie, die nur

nach Bedarf (ein Zuviel

wäre verftimmender als ein

Zuwenig) dem Eindruck von

einem Wald, einer Düne,

einer Menfchengruppe zu

Hilfe kommt, und der Kon-

tur — der Kontur ift das,

was er für den nicht aka-

demifch-prätenziöfen Zeich-

ner wohl am eheften ift,

ein charakteriftifcher Bruch-

teil der Fläche, ein Erfal^

für ein Stück Körperlich-

keit, eine Andeutung, die

weiterp Kreife zieht, ein

Strich, der, um feine wahre

zeichnerifche Funktion zu

erfüilen, mit Liebermann

feiber zu reden, „trächtig"

ift. Und darin hat er aller-

dings — hier berühren fich

im Impreffionismus Malerei

und Zeichnung — innerhalb

feines Rahmens genau den

gleichen Wert wie der

gute Pinfelftrich in dem

feinigen.

Das gilt für die fchwarze

Abb. 5. Die große „Judengaffe" (1906). Kreidezeichnung bei Lieber-

Aus dem Motivkreis der bekannten Biiderreihe. mann auch dann noch

wenn fie, wie manchmal in

den achtziger und neunziger Jahren, mit Weiß gehöht oder wenn fie ftellen-

weife mit dem Finger (niemals dem Wifcher!) verrieben ift. Um Lichter in die

fließende dunkle Maffe zu bringen, wird in fpäteren Zeichnungen oft das Papier

aufgekraßt. Die Schatten werden fchwärzer, gefchloffener. Der Eindruck nähert fich

dem der Lithographie — mit der fich Liebermann feit 1908 („Nackter Reiter am Strande")

genauer befchäftigt. Den Graphit benützt Liebermann in fpäteren Jahren meift nur zu

einer Art fefter und harter Notiz und doch manchmal, wie im „Polofpiel" von 1906,

mit höchfter Bravour. Die Federzeichnung ift für ihn immer eine Überfe^ung der

fphärifchen Helldunkel, das

dem Zeichenftift fchon faft

die Wirkungen eines Pin-

fels nahelegt, bleibt er un-

übertrefflich präzife. Dabei

wird die Fläche zu einer

62