Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 8.1916

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26378#0189

DOI Heft:

Heft 9/10

DOI Artikel:Bombe, Walter: Die Sammlung Adolph v. Beckerath

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26378#0189

DIE SAMMLUNG ADOLPH v. BECKERATH

eckige Reliefplatte mit Meergottheiten und Put-

ten, wahrfcheinlich nach einer antiken Vorlage

gearbeitet (Abb. 6).

Auch die Schuie von Siena tritt impo-

nierend in die Erfcheinung mit einem weib-

lichen Kopf in der Art Quercias, mit zwei

Werken von Antonio Federighi, einem Marmor-

relief mit der äußerft zart modellierten Dar-

fteHung der Taufe Chrifti (laut Katalog Nr. 40

von einem Nachahmer Donateltos), und einer

Nifche mit dem jugendlichen Apolio, fowie mit

zwei Tonarbeiten von Giacomo Cozzarelii,

einem knicenden Johannes und dem Fragment

einer Magdalena, die zu des Meifters großer

Tongruppe in der Offervanza bei Siena in

Beziehung ftehen. - Die Schule von Pifa wird,

nachdem die beiden Figuren der jugendiichen

und der matronalen Sibylle von der Pifaner

Domkanzei 1892 in den Befit$ des Berliner

Mufeums gelangt find, durch ein einziges Werk

des Giovanni Pifano repräfentiert, eine mar-

morne Madonna der Verkündigung von aus-

gezeichneter Meißeiarbeit, in halber Lebens-

größe, leider des Kopfes beraubt. - Der

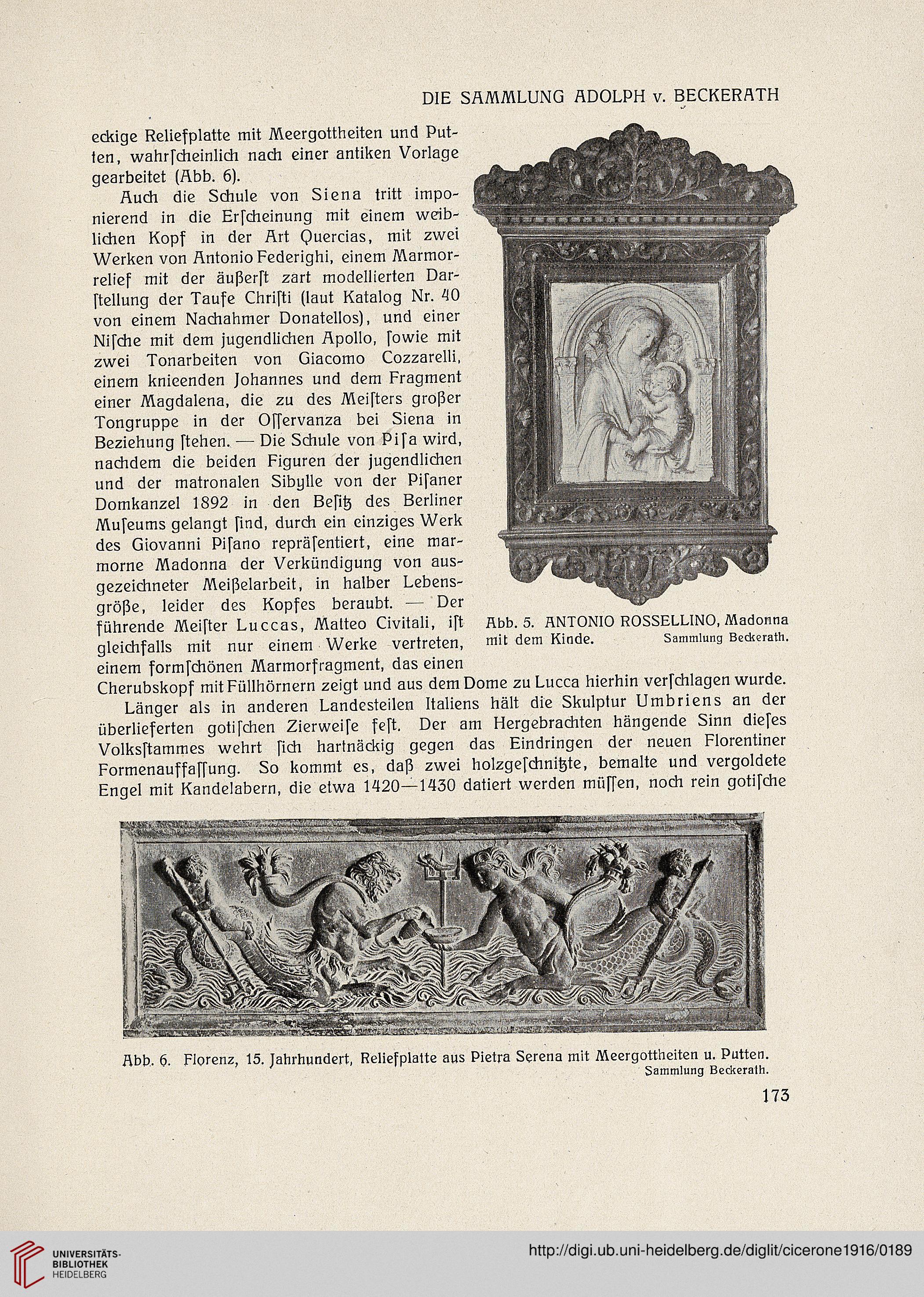

führende Meifter Luccas, Matteo Civitali, ift Abb. 5. ANTONIO ROSSELL1NO, Madonna

gleichfalls mit nur einem Werke vertreten, mit dem Kinde. Sammtung Beckerath,

einem formfehönen Marmorfragment, das einen

Cherubskopf mit Füllhörnern zeigt und aus dem Dome zu Lucca hierhin verfchlagen wurde.

Länger als in anderen Landcsteilen Italiens hält die Skulptur Umbriens an der

überlieferten gotifchen Zierweife feft. Der am Hergebrachten hängende Sinn diefes

Volksftammes wehrt fich hartnäckig gegen das Eindringen der neuen Florentiner

Formenauffaffung. So kommt es, daß zwei holzgefchni^te, bemalte und vergoldete

Engel mit Kandelabern, die etwa 1420—1430 datiert werden miiffen, noch rein gotifche

eckige Reliefplatte mit Meergottheiten und Put-

ten, wahrfcheinlich nach einer antiken Vorlage

gearbeitet (Abb. 6).

Auch die Schuie von Siena tritt impo-

nierend in die Erfcheinung mit einem weib-

lichen Kopf in der Art Quercias, mit zwei

Werken von Antonio Federighi, einem Marmor-

relief mit der äußerft zart modellierten Dar-

fteHung der Taufe Chrifti (laut Katalog Nr. 40

von einem Nachahmer Donateltos), und einer

Nifche mit dem jugendlichen Apolio, fowie mit

zwei Tonarbeiten von Giacomo Cozzarelii,

einem knicenden Johannes und dem Fragment

einer Magdalena, die zu des Meifters großer

Tongruppe in der Offervanza bei Siena in

Beziehung ftehen. - Die Schule von Pifa wird,

nachdem die beiden Figuren der jugendiichen

und der matronalen Sibylle von der Pifaner

Domkanzei 1892 in den Befit$ des Berliner

Mufeums gelangt find, durch ein einziges Werk

des Giovanni Pifano repräfentiert, eine mar-

morne Madonna der Verkündigung von aus-

gezeichneter Meißeiarbeit, in halber Lebens-

größe, leider des Kopfes beraubt. - Der

führende Meifter Luccas, Matteo Civitali, ift Abb. 5. ANTONIO ROSSELL1NO, Madonna

gleichfalls mit nur einem Werke vertreten, mit dem Kinde. Sammtung Beckerath,

einem formfehönen Marmorfragment, das einen

Cherubskopf mit Füllhörnern zeigt und aus dem Dome zu Lucca hierhin verfchlagen wurde.

Länger als in anderen Landcsteilen Italiens hält die Skulptur Umbriens an der

überlieferten gotifchen Zierweife feft. Der am Hergebrachten hängende Sinn diefes

Volksftammes wehrt fich hartnäckig gegen das Eindringen der neuen Florentiner

Formenauffaffung. So kommt es, daß zwei holzgefchni^te, bemalte und vergoldete

Engel mit Kandelabern, die etwa 1420—1430 datiert werden miiffen, noch rein gotifche