WAS WISSEN WIR VON DER WÜRZBURGER PORZELLANFABRIK?

Das Ausfehen der Maffe des Reliefs

und ein Vergleich mit einem ficheren, mit

der doppelten Gabelmarke bezeichneten

Figürchen einer Schäferin in Würzburger

Privatbefiß — ein Modell, das nebenbei

bemerkt, in „Aitthüringer Porzellan, Bei-

träge zur Gefchichte der Porzeilankunft

im 13. Jahrhundert, von Richard Graul

und Aibrecht Kurzweiig" fehlt — wider-

fpricht keineswegs unferer Vermutung.

Wenn wir die Maffe der fogenannten

Würzburger Porzelianfiguren, die an

den unglafierten Stellen vielfach riffig

und uneben ausfieht, mit der des Reliefs

vergleichen, deffen Rückfeite fauber und

giatt gearbeitet ift, werden wir ebenfails

in der Anficht beftärkt, daß das Relief

nicht der fogenannten Würzburger Gruppe

angehören dürfte.

Während wir alfo die Herkunft des Reliefs aus der Würzburger Porzellanfabrik

mindeftens als fehr zweifelhaft anzufehen haben, müffen wir eine andere Gruppe ohne

weiteres als hierher gehörig ausfcheiden. Es find das die im Fränkifchen Luitpold-

Mufeum auf bewahrten, feinerzeit in München 1909 ausgefteht gewefenen, und im

Katalog ^ näher befchriebenen Teile eines Kaffeefervices. Wohl find fie in Würzburg

bemalt worden, und die Marke WB wird mit Recht als Würz-Burg aufgelöft werden,

keinesfaiis aber kann es fich um Erzeugniffe unferer PorzeHanfabrik handeln. Und

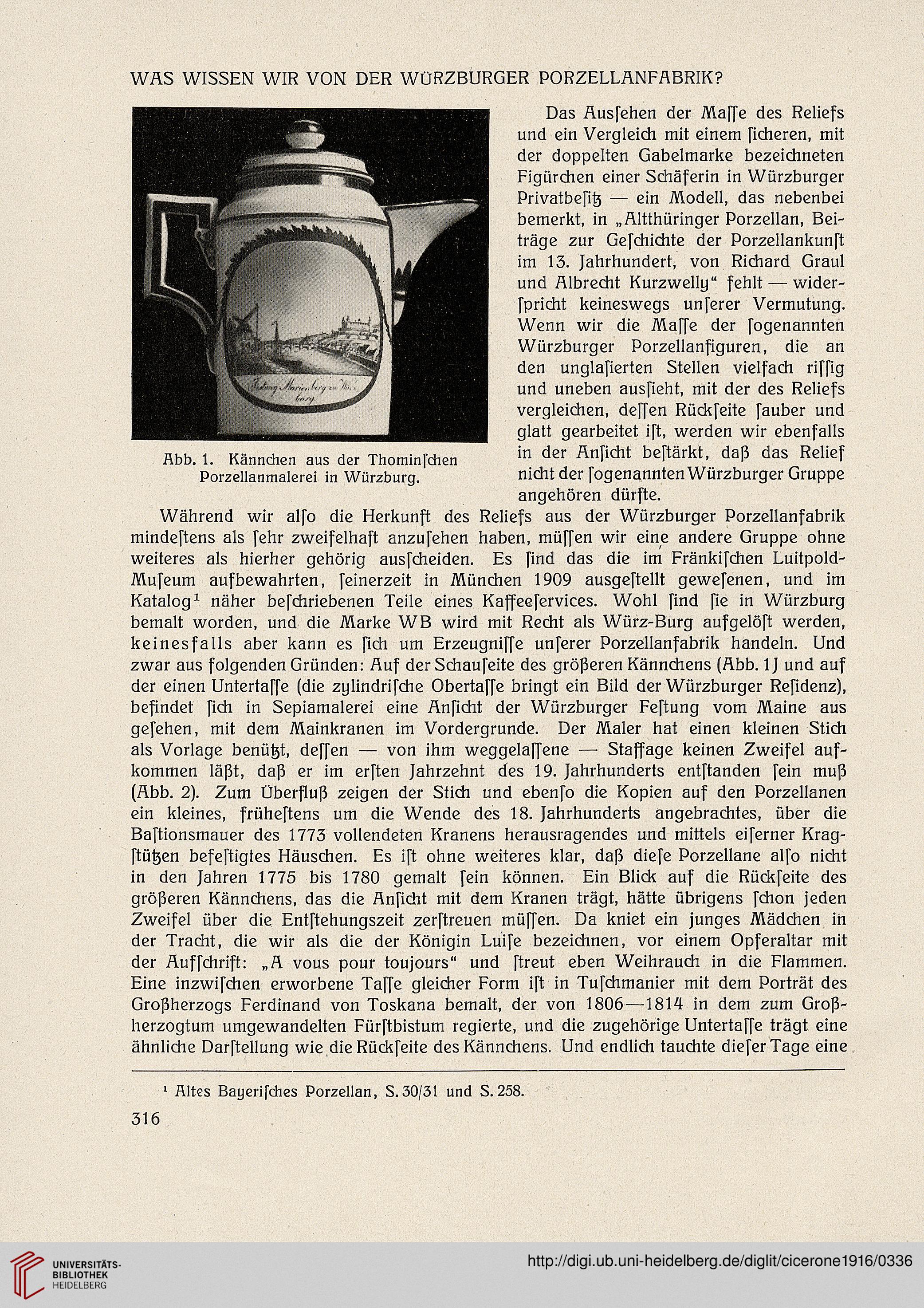

zwar aus folgenden Gründen: Auf der Schaufeite des größeren Kännchens (Abb. 1J und auf

der einen Untertaffe (die zgiindrifche Obertaffe bringt ein Biid der Würzburger Refidenz),

befindet fich in Sepiamalerei eine Anficht der Würzburger Feftung vom Maine aus

gefehen, mit dem Mainkranen im Vordergründe. Der Maler hat einen kleinen Stich

als Vorlage benützt, deffen — von ihm weggelaffene — Staffage keinen Zweifel auf-

kommen läßt, daß er im erften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entftanden fein muß

(Abb. 2). Zum Überfluß zeigen der Stich und ebenfo die Kopien auf den Porzelianen

ein kleines, früheftens um die Wende des 18. Jahrhunderts angebrachtes, über die

Baftionsmauer des 1773 vohendeten Kranens herausragendes und mittels eiferner Krag-

ftüt;en befeftigtes Häuschen. Es ift ohne weiteres kiar, daß diefe Porzellane alfo nicht

in den Jahren 1775 bis 1780 gemalt fein können. Ein Blick auf die Rückfeite des

größeren Kännchens, das die Anficht mit dem Kranen trägt, hätte übrigens fchon jeden

Zweifel über die Entftehungszeit zerftreuen müffen. Da kniet ein junges Mädchen in

der Tracht, die wir als die der Königin Luife bezeichnen, vor einem Opferaitar mit

der Auffchrift: „A vous pour toujours" und ftreut eben Weihrauch in die Flammen.

Eine inzwifchen erworbene Taffe gleicher Form ift in Tufchmanier mit dem Porträt des

Großherzogs Ferdinand von Toskana bemalt, der von 1806—1814 in dem zum Groß-

herzogtum umgewandelten Fürftbistum regierte, und die zugehörige Untertaffe trägt eine

ähnliche Darfteliung wie die Rückfeite des Kännchens. Und endlich tauchte dieferTage eine

' Altes Bayerifches Porzellan, S. 30(31 und S. 258.

316

Das Ausfehen der Maffe des Reliefs

und ein Vergleich mit einem ficheren, mit

der doppelten Gabelmarke bezeichneten

Figürchen einer Schäferin in Würzburger

Privatbefiß — ein Modell, das nebenbei

bemerkt, in „Aitthüringer Porzellan, Bei-

träge zur Gefchichte der Porzeilankunft

im 13. Jahrhundert, von Richard Graul

und Aibrecht Kurzweiig" fehlt — wider-

fpricht keineswegs unferer Vermutung.

Wenn wir die Maffe der fogenannten

Würzburger Porzelianfiguren, die an

den unglafierten Stellen vielfach riffig

und uneben ausfieht, mit der des Reliefs

vergleichen, deffen Rückfeite fauber und

giatt gearbeitet ift, werden wir ebenfails

in der Anficht beftärkt, daß das Relief

nicht der fogenannten Würzburger Gruppe

angehören dürfte.

Während wir alfo die Herkunft des Reliefs aus der Würzburger Porzellanfabrik

mindeftens als fehr zweifelhaft anzufehen haben, müffen wir eine andere Gruppe ohne

weiteres als hierher gehörig ausfcheiden. Es find das die im Fränkifchen Luitpold-

Mufeum auf bewahrten, feinerzeit in München 1909 ausgefteht gewefenen, und im

Katalog ^ näher befchriebenen Teile eines Kaffeefervices. Wohl find fie in Würzburg

bemalt worden, und die Marke WB wird mit Recht als Würz-Burg aufgelöft werden,

keinesfaiis aber kann es fich um Erzeugniffe unferer PorzeHanfabrik handeln. Und

zwar aus folgenden Gründen: Auf der Schaufeite des größeren Kännchens (Abb. 1J und auf

der einen Untertaffe (die zgiindrifche Obertaffe bringt ein Biid der Würzburger Refidenz),

befindet fich in Sepiamalerei eine Anficht der Würzburger Feftung vom Maine aus

gefehen, mit dem Mainkranen im Vordergründe. Der Maler hat einen kleinen Stich

als Vorlage benützt, deffen — von ihm weggelaffene — Staffage keinen Zweifel auf-

kommen läßt, daß er im erften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entftanden fein muß

(Abb. 2). Zum Überfluß zeigen der Stich und ebenfo die Kopien auf den Porzelianen

ein kleines, früheftens um die Wende des 18. Jahrhunderts angebrachtes, über die

Baftionsmauer des 1773 vohendeten Kranens herausragendes und mittels eiferner Krag-

ftüt;en befeftigtes Häuschen. Es ift ohne weiteres kiar, daß diefe Porzellane alfo nicht

in den Jahren 1775 bis 1780 gemalt fein können. Ein Blick auf die Rückfeite des

größeren Kännchens, das die Anficht mit dem Kranen trägt, hätte übrigens fchon jeden

Zweifel über die Entftehungszeit zerftreuen müffen. Da kniet ein junges Mädchen in

der Tracht, die wir als die der Königin Luife bezeichnen, vor einem Opferaitar mit

der Auffchrift: „A vous pour toujours" und ftreut eben Weihrauch in die Flammen.

Eine inzwifchen erworbene Taffe gleicher Form ift in Tufchmanier mit dem Porträt des

Großherzogs Ferdinand von Toskana bemalt, der von 1806—1814 in dem zum Groß-

herzogtum umgewandelten Fürftbistum regierte, und die zugehörige Untertaffe trägt eine

ähnliche Darfteliung wie die Rückfeite des Kännchens. Und endlich tauchte dieferTage eine

' Altes Bayerifches Porzellan, S. 30(31 und S. 258.

316