später noch einmal

um drei Gemächer

vermehren ließ. Und

nun präsentierte

sich die ganze An-

lage so, wie sie die

Abbildung 9 (Seite

117) zeigt.

Aus der Zeit, da

Sophie Dorothee als

Königin dort resi-

dierte, dem Jahre

1733, besitzen wir

eine Schilderung des

Gartens, worin es

heißt, daß „dort

große schöne porzel-

laine Töpfe mit

raren Gewächsen

standen. Ferner vier

nackete Personen

als nemlich zwei

Mans und zwei

Frauns Personen.

Die beyden Mans-

personen sehen nach

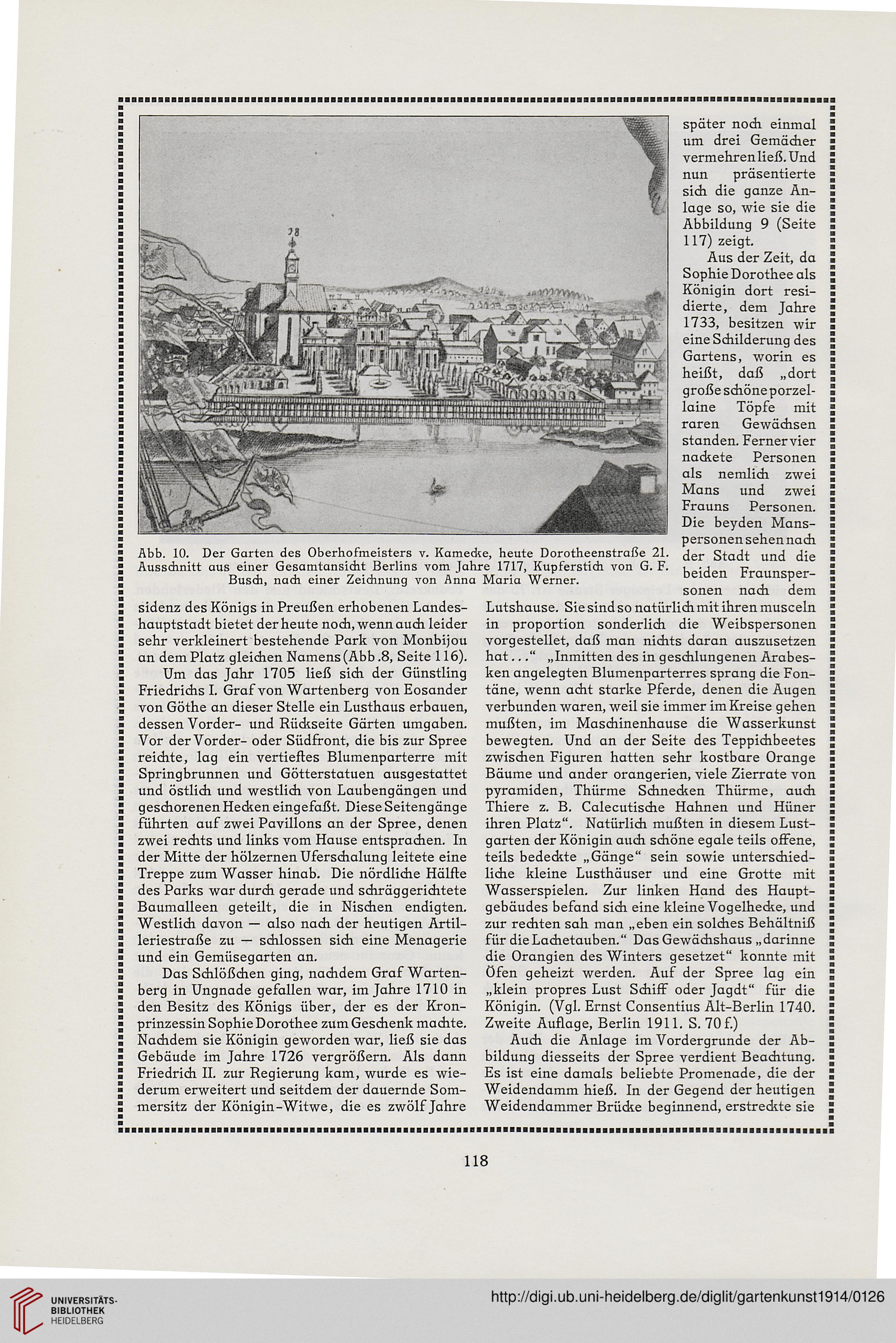

Abb. 10. Der Garten des Oberhofmeisters v. Kamecke, heute Dorotheenstraße 21. ^er Stadt und die

Ausschnitt aus einer Gesamtansicht Berlins vom Jahre 1717, Kupferstich von G. F. i • j-c

Busch, nach einer Zeichnung von Anna Maria Werner. Deiaen rraunsper-

sonen nach dem

sidenz des Königs in Preußen erhobenen Landes- Lutshause. Sie sind so natürlich mit ihren musceln

hauptstadt bietet der heute noch, wenn auch leider in proportion sonderlich die Weibspersonen

sehr verkleinert bestehende Park von Monbijou vorgestellet, daß man nichts daran auszusetzen

an dem Platz gleichen Namens (Abb .8, Seite 116). hat..." „Inmitten des in geschlungenen Arabes-

Um das Jahr 1705 ließ sich der Günstling ken angelegten Blumenparterres sprang die Fon-

Friedrichs I. Graf von Wartenberg von Eosander täne, wenn acht starke Pferde, denen die Augen

von Göthe an dieser Stelle ein Lusthaus erbauen, verbunden waren, weil sie immer im Kreise gehen

dessen Vorder- und Rückseite Gärten umgaben, mußten, im Maschinenhause die Wasserkunst

Vor der Vorder- oder Südfront, die bis zur Spree bewegten. Und an der Seite des Teppichbeetes

reichte, lag ein vertieftes Blumenparterre mit zwischen Figuren hatten sehr kostbare Orange

Springbrunnen und Götterstatuen ausgestattet Bäume und ander Orangerien, viele Zierrate von

und östlich und westlich von Laubengängen und pyramiden, Thürme Schnecken Thürme, auch

geschorenen Hecken eingefaßt. Diese Seitengänge Thiere z. B. Calecutische Hahnen und Hüner

führten auf zwei Pavillons an der Spree, denen ihren Platz". Natürlich mußten in diesem Lust-

zwei rechts und links vom Hause entsprachen. In garten der Königin auch schöne egale teils offene,

der Mitte der hölzernen Uferschalung leitete eine teils bedeckte „Gänge" sein sowie unterschied-

Treppe zum Wasser hinab. Die nördliche Hälfte liehe kleine Lusthäuser und eine Grotte mit

des Parks war durch gerade und schräggerichtete Wasserspielen. Zur linken Hand des Haupt-

Baumalleen geteilt, die in Nischen endigten, gebäudes befand sich eine kleine Vogelhecke, und

Westlich davon — also nach der heutigen Artil- zur rechten sah man „eben ein solches Behältniß

leriestraße zu — schlössen sich eine Menagerie für die Lachetauben." Das Gewächshaus „darinne

und ein Gemüsegarten an. die Orangien des Winters gesetzet" konnte mit

Das Schlößchen ging, nachdem Graf Warten- Öfen geheizt werden. Auf der Spree lag ein

berg in Ungnade gefallen war, im Jahre 1710 in „klein propres Lust Schiff oder Jagdt" für die

den Besitz des Königs über, der es der Krön- Königin. (Vgl. Ernst Consentius Alt-Berlin 1740.

Prinzessin Sophie Dorothee zum Geschenk machte. Zweite Auflage, Berlin 1911. S. 70f.)

Nachdem sie Königin geworden war, ließ sie das Auch die Anlage im Vordergrunde der Ab-

Gebäude im Jahre 1726 vergrößern. Als dann bildung diesseits der Spree verdient Beachtung.

Friedrich II. zur Regierung kam, wurde es wie- Es ist eine damals beliebte Promenade, die der

derum erweitert und seitdem der dauernde Som- Weidendamm hieß. In der Gegend der heutigen

mersitz der König in-Witwe, die es zwölf Jahre Weidendammer Brücke beginnend, erstreckte sie

118

um drei Gemächer

vermehren ließ. Und

nun präsentierte

sich die ganze An-

lage so, wie sie die

Abbildung 9 (Seite

117) zeigt.

Aus der Zeit, da

Sophie Dorothee als

Königin dort resi-

dierte, dem Jahre

1733, besitzen wir

eine Schilderung des

Gartens, worin es

heißt, daß „dort

große schöne porzel-

laine Töpfe mit

raren Gewächsen

standen. Ferner vier

nackete Personen

als nemlich zwei

Mans und zwei

Frauns Personen.

Die beyden Mans-

personen sehen nach

Abb. 10. Der Garten des Oberhofmeisters v. Kamecke, heute Dorotheenstraße 21. ^er Stadt und die

Ausschnitt aus einer Gesamtansicht Berlins vom Jahre 1717, Kupferstich von G. F. i • j-c

Busch, nach einer Zeichnung von Anna Maria Werner. Deiaen rraunsper-

sonen nach dem

sidenz des Königs in Preußen erhobenen Landes- Lutshause. Sie sind so natürlich mit ihren musceln

hauptstadt bietet der heute noch, wenn auch leider in proportion sonderlich die Weibspersonen

sehr verkleinert bestehende Park von Monbijou vorgestellet, daß man nichts daran auszusetzen

an dem Platz gleichen Namens (Abb .8, Seite 116). hat..." „Inmitten des in geschlungenen Arabes-

Um das Jahr 1705 ließ sich der Günstling ken angelegten Blumenparterres sprang die Fon-

Friedrichs I. Graf von Wartenberg von Eosander täne, wenn acht starke Pferde, denen die Augen

von Göthe an dieser Stelle ein Lusthaus erbauen, verbunden waren, weil sie immer im Kreise gehen

dessen Vorder- und Rückseite Gärten umgaben, mußten, im Maschinenhause die Wasserkunst

Vor der Vorder- oder Südfront, die bis zur Spree bewegten. Und an der Seite des Teppichbeetes

reichte, lag ein vertieftes Blumenparterre mit zwischen Figuren hatten sehr kostbare Orange

Springbrunnen und Götterstatuen ausgestattet Bäume und ander Orangerien, viele Zierrate von

und östlich und westlich von Laubengängen und pyramiden, Thürme Schnecken Thürme, auch

geschorenen Hecken eingefaßt. Diese Seitengänge Thiere z. B. Calecutische Hahnen und Hüner

führten auf zwei Pavillons an der Spree, denen ihren Platz". Natürlich mußten in diesem Lust-

zwei rechts und links vom Hause entsprachen. In garten der Königin auch schöne egale teils offene,

der Mitte der hölzernen Uferschalung leitete eine teils bedeckte „Gänge" sein sowie unterschied-

Treppe zum Wasser hinab. Die nördliche Hälfte liehe kleine Lusthäuser und eine Grotte mit

des Parks war durch gerade und schräggerichtete Wasserspielen. Zur linken Hand des Haupt-

Baumalleen geteilt, die in Nischen endigten, gebäudes befand sich eine kleine Vogelhecke, und

Westlich davon — also nach der heutigen Artil- zur rechten sah man „eben ein solches Behältniß

leriestraße zu — schlössen sich eine Menagerie für die Lachetauben." Das Gewächshaus „darinne

und ein Gemüsegarten an. die Orangien des Winters gesetzet" konnte mit

Das Schlößchen ging, nachdem Graf Warten- Öfen geheizt werden. Auf der Spree lag ein

berg in Ungnade gefallen war, im Jahre 1710 in „klein propres Lust Schiff oder Jagdt" für die

den Besitz des Königs über, der es der Krön- Königin. (Vgl. Ernst Consentius Alt-Berlin 1740.

Prinzessin Sophie Dorothee zum Geschenk machte. Zweite Auflage, Berlin 1911. S. 70f.)

Nachdem sie Königin geworden war, ließ sie das Auch die Anlage im Vordergrunde der Ab-

Gebäude im Jahre 1726 vergrößern. Als dann bildung diesseits der Spree verdient Beachtung.

Friedrich II. zur Regierung kam, wurde es wie- Es ist eine damals beliebte Promenade, die der

derum erweitert und seitdem der dauernde Som- Weidendamm hieß. In der Gegend der heutigen

mersitz der König in-Witwe, die es zwölf Jahre Weidendammer Brücke beginnend, erstreckte sie

118