sich östlich bis zum

Rande der jetzigen

Museumsinsel, da,

wo gegenwärtig die

neuen Bauten auf-

geführt werden. Die-

ser Teil bildete ehe-

mals den nördlichen

Abschluß jenes älte-

ren Lustgartens aus

dem Anfang der

fünfziger Jahre des

17. Jahrhunderts,

von dem vorher die

Rede war. Diese

Promenade wurde

viel gerühmt und oft

besungen. In der

ersten Auflage der

schon genanntenBe-

schreibung von Ber-

lin vom Jahre 1769

sagt Nicolai, daß der

Weidendamm we-

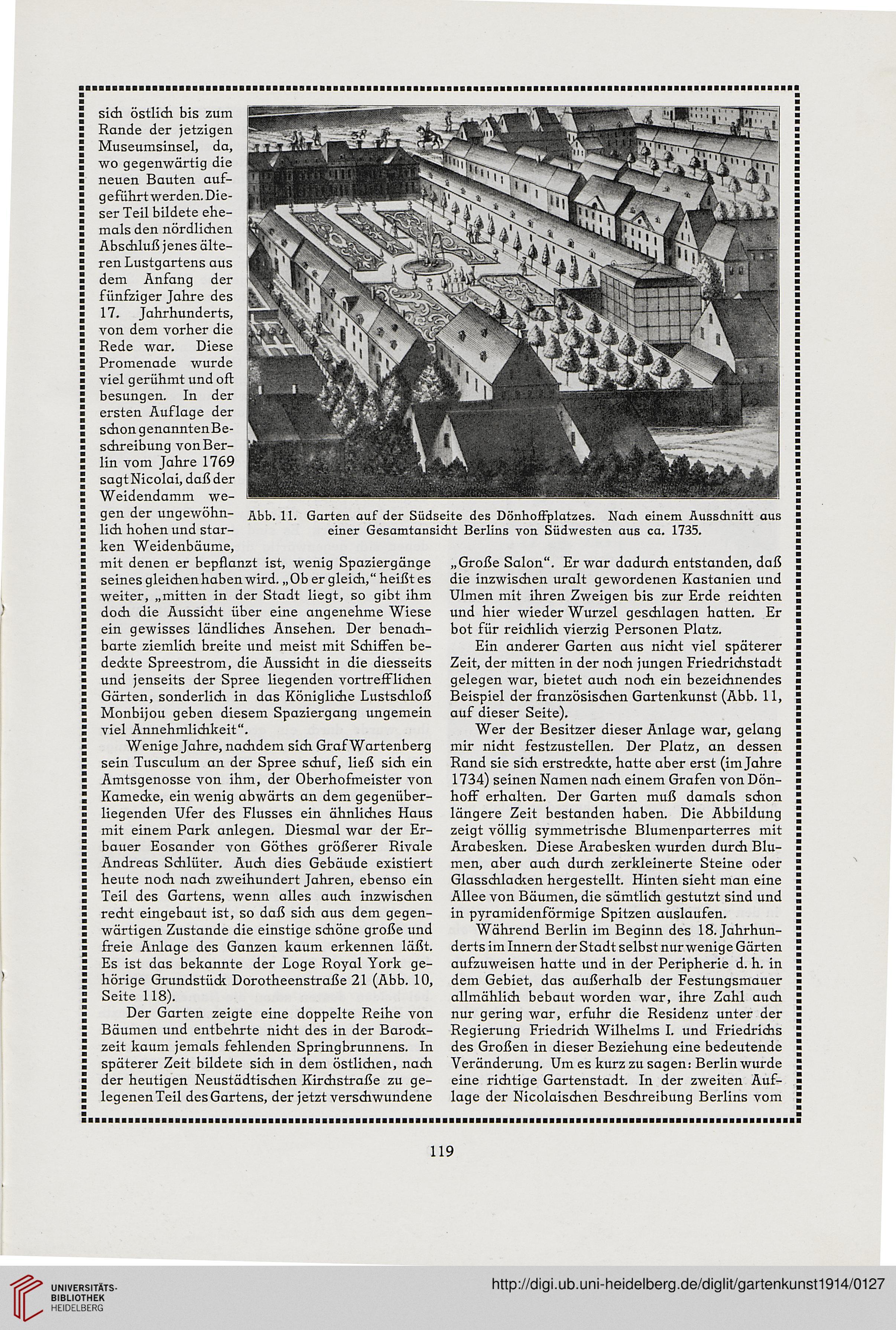

gen der ungewöhn- Abb. 11. Garten auf der Südseite des Dönhoffplatzes. Nach einem Ausschnitt aus

lieh hohen und Star- einer Gesamtansicht Berlins von Südwesten aus ca. 1735.

ken Weidenbäume,

mit denen er bepflanzt ist, wenig Spaziergänge „Große Salon". Er war dadurch entstanden, daß

seines gleichenhaben wird. „Ob er gleich," heißt es die inzwischen uralt gewordenen Kastanien und

weiter, „mitten in der Stadt liegt, so gibt ihm Ulmen mit ihren Zweigen bis zur Erde reichten

doch die Aussicht über eine angenehme Wiese und hier wieder Wurzel geschlagen hatten. Er

ein gewisses ländliches Ansehen. Der benach- bot für reichlich vierzig Personen Platz,

barte ziemlich breite und meist mit Schiffen be- Ein anderer Garten aus nicht viel späterer

deckte Spreestrom, die Aussicht in die diesseits Zeit, der mitten in der noch jungen Friedrichstadt

und jenseits der Spree liegenden vortrefflichen gelegen war, bietet auch noch ein bezeichnendes

Gärten, sonderlich in das Königliche Lustschloß Beispiel der französischen Gartenkunst (Abb. 11,

Monbijou geben diesem Spaziergang ungemein auf dieser Seite).

viel Annehmlichkeit". Wer der Besitzer dieser Anlage war, gelang

Wenige Jahre, nachdem sich Graf Wartenberg mir nicht festzustellen. Der Platz, an dessen

sein Tusculum an der Spree schuf, ließ sich ein Rand sie sich erstreckte, hatte aber erst (im Jahre

Amtsgenosse von ihm, der Oberhofmeister von 1734) seinen Namen nach einem Grafen von Dön-

Kamecke, ein wenig abwärts an dem gegenüber- hoff erhalten. Der Garten muß damals schon

liegenden Ufer des Flusses ein ähnliches Haus längere Zeit bestanden haben. Die Abbildung

mit einem Park anlegen. Diesmal war der Er- zeigt völlig symmetrische Blumenparterres mit

bauer Eosander von Göthes größerer Rivale Arabesken. Diese Arabesken wurden durch Blu-

Andreas Schlüter. Auch dies Gebäude existiert men, aber auch durch zerkleinerte Steine oder

heute noch nach zweihundert Jahren, ebenso ein Glasschlacken hergestellt. Hinten sieht man eine

Teil des Gartens, wenn alles auch inzwischen Allee von Bäumen, die sämtlich gestutzt sind und

recht eingebaut ist, so daß sich aus dem gegen- in pyramidenförmige Spitzen auslaufen,

wärtigen Zustande die einstige schöne große und Während Berlin im Beginn des 18. Jahrhun-

freie Anlage des Ganzen kaum erkennen läßt, derts im Innern der Stadt selbst nur wenige Gärten

Es ist das bekannte der Loge Royal York ge- aufzuweisen hatte und in der Peripherie d. h. in

hörige Grundstück Dorotheenstraße 21 (Abb. 10, dem Gebiet, das außerhalb der Festungsmauer

Seite 118). allmählich bebaut worden war, ihre Zahl auch

Der Garten zeigte eine doppelte Reihe von nur gering war, erfuhr die Residenz unter der

Bäumen und entbehrte nicht des in der Barock- Regierung Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs

zeit kaum jemals fehlenden Springbrunnens. In des Großen in dieser Beziehung eine bedeutende

späterer Zeit bildete sich in dem östlichen, nach Veränderung. Um es kurz zu sagen: Berlin wurde

der heutigen Neustädtischen Kirchstraße zu ge- eine richtige Gartenstadt. In der zweiten Auf-

legenenTeil desGartens, der jetzt verschwundene läge der Nicolaischen Beschreibung Berlins vom

119

Rande der jetzigen

Museumsinsel, da,

wo gegenwärtig die

neuen Bauten auf-

geführt werden. Die-

ser Teil bildete ehe-

mals den nördlichen

Abschluß jenes älte-

ren Lustgartens aus

dem Anfang der

fünfziger Jahre des

17. Jahrhunderts,

von dem vorher die

Rede war. Diese

Promenade wurde

viel gerühmt und oft

besungen. In der

ersten Auflage der

schon genanntenBe-

schreibung von Ber-

lin vom Jahre 1769

sagt Nicolai, daß der

Weidendamm we-

gen der ungewöhn- Abb. 11. Garten auf der Südseite des Dönhoffplatzes. Nach einem Ausschnitt aus

lieh hohen und Star- einer Gesamtansicht Berlins von Südwesten aus ca. 1735.

ken Weidenbäume,

mit denen er bepflanzt ist, wenig Spaziergänge „Große Salon". Er war dadurch entstanden, daß

seines gleichenhaben wird. „Ob er gleich," heißt es die inzwischen uralt gewordenen Kastanien und

weiter, „mitten in der Stadt liegt, so gibt ihm Ulmen mit ihren Zweigen bis zur Erde reichten

doch die Aussicht über eine angenehme Wiese und hier wieder Wurzel geschlagen hatten. Er

ein gewisses ländliches Ansehen. Der benach- bot für reichlich vierzig Personen Platz,

barte ziemlich breite und meist mit Schiffen be- Ein anderer Garten aus nicht viel späterer

deckte Spreestrom, die Aussicht in die diesseits Zeit, der mitten in der noch jungen Friedrichstadt

und jenseits der Spree liegenden vortrefflichen gelegen war, bietet auch noch ein bezeichnendes

Gärten, sonderlich in das Königliche Lustschloß Beispiel der französischen Gartenkunst (Abb. 11,

Monbijou geben diesem Spaziergang ungemein auf dieser Seite).

viel Annehmlichkeit". Wer der Besitzer dieser Anlage war, gelang

Wenige Jahre, nachdem sich Graf Wartenberg mir nicht festzustellen. Der Platz, an dessen

sein Tusculum an der Spree schuf, ließ sich ein Rand sie sich erstreckte, hatte aber erst (im Jahre

Amtsgenosse von ihm, der Oberhofmeister von 1734) seinen Namen nach einem Grafen von Dön-

Kamecke, ein wenig abwärts an dem gegenüber- hoff erhalten. Der Garten muß damals schon

liegenden Ufer des Flusses ein ähnliches Haus längere Zeit bestanden haben. Die Abbildung

mit einem Park anlegen. Diesmal war der Er- zeigt völlig symmetrische Blumenparterres mit

bauer Eosander von Göthes größerer Rivale Arabesken. Diese Arabesken wurden durch Blu-

Andreas Schlüter. Auch dies Gebäude existiert men, aber auch durch zerkleinerte Steine oder

heute noch nach zweihundert Jahren, ebenso ein Glasschlacken hergestellt. Hinten sieht man eine

Teil des Gartens, wenn alles auch inzwischen Allee von Bäumen, die sämtlich gestutzt sind und

recht eingebaut ist, so daß sich aus dem gegen- in pyramidenförmige Spitzen auslaufen,

wärtigen Zustande die einstige schöne große und Während Berlin im Beginn des 18. Jahrhun-

freie Anlage des Ganzen kaum erkennen läßt, derts im Innern der Stadt selbst nur wenige Gärten

Es ist das bekannte der Loge Royal York ge- aufzuweisen hatte und in der Peripherie d. h. in

hörige Grundstück Dorotheenstraße 21 (Abb. 10, dem Gebiet, das außerhalb der Festungsmauer

Seite 118). allmählich bebaut worden war, ihre Zahl auch

Der Garten zeigte eine doppelte Reihe von nur gering war, erfuhr die Residenz unter der

Bäumen und entbehrte nicht des in der Barock- Regierung Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs

zeit kaum jemals fehlenden Springbrunnens. In des Großen in dieser Beziehung eine bedeutende

späterer Zeit bildete sich in dem östlichen, nach Veränderung. Um es kurz zu sagen: Berlin wurde

der heutigen Neustädtischen Kirchstraße zu ge- eine richtige Gartenstadt. In der zweiten Auf-

legenenTeil desGartens, der jetzt verschwundene läge der Nicolaischen Beschreibung Berlins vom

119