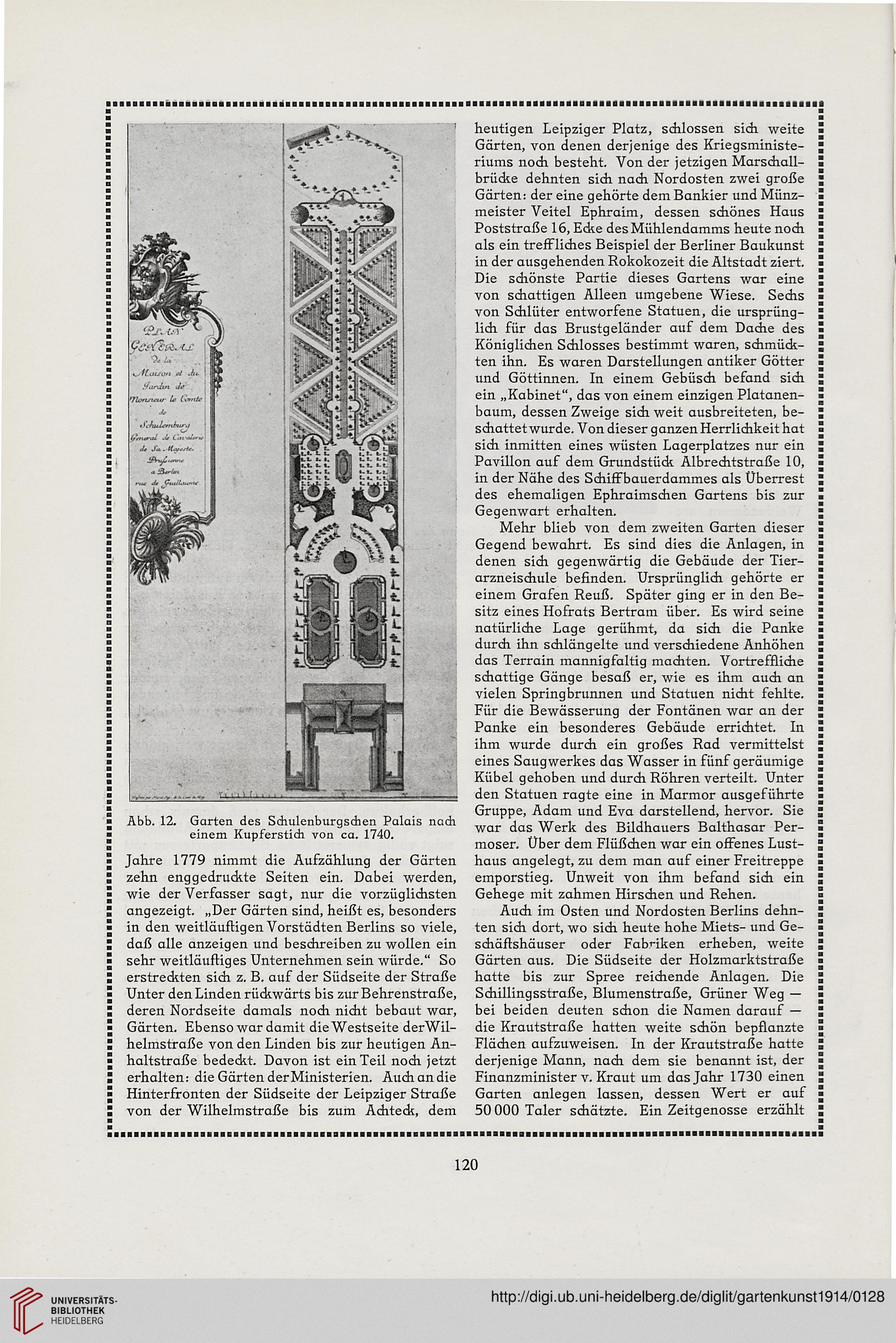

Abb. 12. Garten des Schulenburgschen Palais nach

einem Kupferstich von ca. 1740.

Jahre 1779 nimmt die Aufzählung der Gärten

zehn enggedruckte Seiten ein. Dabei werden,

wie der Verfasser sagt, nur die vorzüglichsten

angezeigt. „Der Gärten sind, heißt es, besonders

in den weitläuftigen Vorstädten Berlins so viele,

daß alle anzeigen und beschreiben zu wollen ein

sehr weitläufiges Unternehmen sein würde." So

erstreckten sich z. B. auf der Südseite der Straße

Unter den Linden rückwärts bis zur Behrenstraße,

deren Nordseite damals noch nicht bebaut war,

Gärten. Ebenso war damit die Westseite derWil-

helmstraße von den Linden bis zur heutigen An-

haltstraße bedeckt. Davon ist ein Teil noch jetzt

erhalten: die Gärten der Ministerien. Auch an die

Hinterfronten der Südseite der Leipziger Straße

von der Wilhelmstraße bis zum Achteck, dem

heutigen Leipziger Platz, schlössen sich weite

Gärten, von denen derjenige des Kriegsministe-

riums noch besteht. Von der jetzigen Marschall-

brücke dehnten sich nach Nordosten zwei große

Gärten: der eine gehörte dem Bankier und Münz-

meister Veitel Ephraim, dessen schönes Haus

Poststraße 16, Ecke des Mühlendamms heute noch

als ein treffliches Beispiel der Berliner Baukunst

in der ausgehenden Rokokozeit die Altstadt ziert.

Die schönste Partie dieses Gartens war eine

von schattigen Alleen umgebene Wiese. Sechs

von Schlüter entworfene Statuen, die ursprüng-

lich für das Brustgeländer auf dem Dache des

Königlichen Schlosses bestimmt waren, schmück-

ten ihn. Es waren Darstellungen antiker Götter

und Göttinnen. In einem Gebüsch befand sich

ein „Kabinet", das von einem einzigen Platanen-

baum, dessen Zweige sich weit ausbreiteten, be-

schattet wurde. Von dieser ganzen Herrlichkeit hat

sich inmitten eines wüsten Lagerplatzes nur ein

Pavillon auf dem Grundstück Albrechtstraße 10,

in der Nähe des Schiff bauerdammes als Überrest

des ehemaligen Ephraimschen Gartens bis zur

Gegenwart erhalten.

Mehr blieb von dem zweiten Garten dieser

Gegend bewahrt. Es sind dies die Anlagen, in

denen sich gegenwärtig die Gebäude der Tier-

arzneischule befinden. Ursprünglich gehörte er

einem Grafen Reuß. Später ging er in den Be-

sitz eines Hofrats Bertram über. Es wird seine

natürliche Lage gerühmt, da sich die Panke

durch ihn schlängelte und verschiedene Anhöhen

das Terrain mannigfaltig machten. Vortreffliche

schattige Gänge besaß er, wie es ihm auch an

vielen Springbrunnen und Statuen nicht fehlte.

Für die Bewässerung der Fontänen war an der

Panke ein besonderes Gebäude errichtet. In

ihm wurde durch ein großes Rad vermittelst

eines Saug werkes das Wasser in fünf geräumige

Kübel gehoben und durch Röhren verteilt. Unter

den Statuen ragte eine in Marmor ausgeführte

Gruppe, Adam und Eva darstellend, hervor. Sie

war das Werk des Bildhauers Balthasar Per-

moser. Über dem Flüßchen war ein offenes Lust-

haus angelegt, zu dem man auf einer Freitreppe

emporstieg. Unweit von ihm befand sich ein

Gehege mit zahmen Hirschen und Rehen.

Auch im Osten und Nordosten Berlins dehn-

ten sich dort, wo sich heute hohe Miets- und Ge-

schäftshäuser oder Fabriken erheben, weite

Gärten aus. Die Südseite der Holzmarktstraße

hatte bis zur Spree reichende Anlagen. Die

Schillingsstraße, Blumenstraße, Grüner Weg —

bei beiden deuten schon die Namen darauf —

die Krautstraße hatten weite schön bepflanzte

Flächen aufzuweisen. In der Krautstraße hatte

derjenige Mann, nach dem sie benannt ist, der

Finanzminister v. Kraut um das Jahr 1730 einen

Garten anlegen lassen, dessen Wert er auf

50 000 Taler schätzte. Ein Zeitgenosse erzählt

120

einem Kupferstich von ca. 1740.

Jahre 1779 nimmt die Aufzählung der Gärten

zehn enggedruckte Seiten ein. Dabei werden,

wie der Verfasser sagt, nur die vorzüglichsten

angezeigt. „Der Gärten sind, heißt es, besonders

in den weitläuftigen Vorstädten Berlins so viele,

daß alle anzeigen und beschreiben zu wollen ein

sehr weitläufiges Unternehmen sein würde." So

erstreckten sich z. B. auf der Südseite der Straße

Unter den Linden rückwärts bis zur Behrenstraße,

deren Nordseite damals noch nicht bebaut war,

Gärten. Ebenso war damit die Westseite derWil-

helmstraße von den Linden bis zur heutigen An-

haltstraße bedeckt. Davon ist ein Teil noch jetzt

erhalten: die Gärten der Ministerien. Auch an die

Hinterfronten der Südseite der Leipziger Straße

von der Wilhelmstraße bis zum Achteck, dem

heutigen Leipziger Platz, schlössen sich weite

Gärten, von denen derjenige des Kriegsministe-

riums noch besteht. Von der jetzigen Marschall-

brücke dehnten sich nach Nordosten zwei große

Gärten: der eine gehörte dem Bankier und Münz-

meister Veitel Ephraim, dessen schönes Haus

Poststraße 16, Ecke des Mühlendamms heute noch

als ein treffliches Beispiel der Berliner Baukunst

in der ausgehenden Rokokozeit die Altstadt ziert.

Die schönste Partie dieses Gartens war eine

von schattigen Alleen umgebene Wiese. Sechs

von Schlüter entworfene Statuen, die ursprüng-

lich für das Brustgeländer auf dem Dache des

Königlichen Schlosses bestimmt waren, schmück-

ten ihn. Es waren Darstellungen antiker Götter

und Göttinnen. In einem Gebüsch befand sich

ein „Kabinet", das von einem einzigen Platanen-

baum, dessen Zweige sich weit ausbreiteten, be-

schattet wurde. Von dieser ganzen Herrlichkeit hat

sich inmitten eines wüsten Lagerplatzes nur ein

Pavillon auf dem Grundstück Albrechtstraße 10,

in der Nähe des Schiff bauerdammes als Überrest

des ehemaligen Ephraimschen Gartens bis zur

Gegenwart erhalten.

Mehr blieb von dem zweiten Garten dieser

Gegend bewahrt. Es sind dies die Anlagen, in

denen sich gegenwärtig die Gebäude der Tier-

arzneischule befinden. Ursprünglich gehörte er

einem Grafen Reuß. Später ging er in den Be-

sitz eines Hofrats Bertram über. Es wird seine

natürliche Lage gerühmt, da sich die Panke

durch ihn schlängelte und verschiedene Anhöhen

das Terrain mannigfaltig machten. Vortreffliche

schattige Gänge besaß er, wie es ihm auch an

vielen Springbrunnen und Statuen nicht fehlte.

Für die Bewässerung der Fontänen war an der

Panke ein besonderes Gebäude errichtet. In

ihm wurde durch ein großes Rad vermittelst

eines Saug werkes das Wasser in fünf geräumige

Kübel gehoben und durch Röhren verteilt. Unter

den Statuen ragte eine in Marmor ausgeführte

Gruppe, Adam und Eva darstellend, hervor. Sie

war das Werk des Bildhauers Balthasar Per-

moser. Über dem Flüßchen war ein offenes Lust-

haus angelegt, zu dem man auf einer Freitreppe

emporstieg. Unweit von ihm befand sich ein

Gehege mit zahmen Hirschen und Rehen.

Auch im Osten und Nordosten Berlins dehn-

ten sich dort, wo sich heute hohe Miets- und Ge-

schäftshäuser oder Fabriken erheben, weite

Gärten aus. Die Südseite der Holzmarktstraße

hatte bis zur Spree reichende Anlagen. Die

Schillingsstraße, Blumenstraße, Grüner Weg —

bei beiden deuten schon die Namen darauf —

die Krautstraße hatten weite schön bepflanzte

Flächen aufzuweisen. In der Krautstraße hatte

derjenige Mann, nach dem sie benannt ist, der

Finanzminister v. Kraut um das Jahr 1730 einen

Garten anlegen lassen, dessen Wert er auf

50 000 Taler schätzte. Ein Zeitgenosse erzählt

120