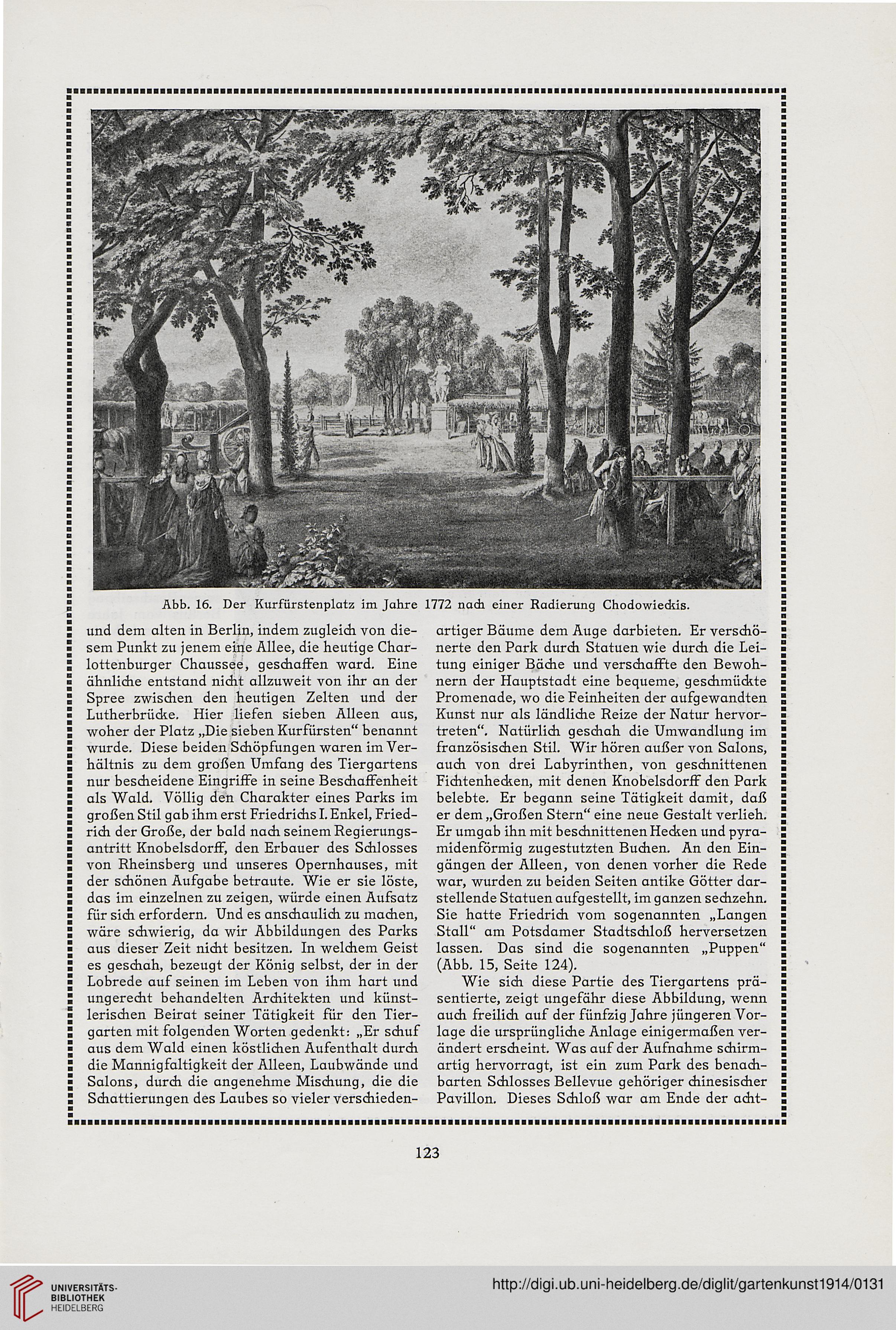

Abb. 16. Der Kurfürstenplatz im Jahre 1772 nach einer Radierung Chodowieckis.

und dem alten in Berlin, indem zugleich von die-

sem Punkt zu jenem eine Allee, die heutige Char-

lottenburger Chaussee, geschaffen ward. Eine

ähnliche entstand nicht allzuweit von ihr an der

Spree zwischen den heutigen Zelten und der

Lutherbrücke. Hier liefen sieben Alleen aus,

woher der Platz „Die sieben Kurfürsten" benannt

wurde. Diese beiden Schöpfungen waren im Ver-

hältnis zu dem großen Umfang des Tiergartens

nur bescheidene Eingriffe in seine Beschaffenheit

als Wald. Völlig den Charakter eines Parks im

großen Stil gab ihm erst Friedrichs I. Enkel, Fried-

rich der Große, der bald nach seinem Regierungs-

antritt Knobelsdorff, den Erbauer des Schlosses

von Rheinsberg und unseres Opernhauses, mit

der schönen Aufgabe betraute. Wie er sie löste,

das im einzelnen zu zeigen, würde einen Aufsatz

für sich erfordern. Und es anschaulich zu machen,

wäre schwierig, da wir Abbildungen des Parks

aus dieser Zeit nicht besitzen. In welchem Geist

es geschah, bezeugt der König selbst, der in der

Lobrede auf seinen im Leben von ihm hart und

ungerecht behandelten Architekten und künst-

lerischen Beirat seiner Tätigkeit für den Tier-

garten mit folgenden Worten gedenkt: „Er schuf

aus dem Wald einen köstlichen Aufenthalt durch

die Mannigfaltigkeit der Alleen, Laubwände und

Salons, durch die angenehme Mischung, die die

Schattierungen des Laubes so vieler verschieden-

artiger Bäume dem Auge darbieten. Er verschö-

nerte den Park durch Statuen wie durch die Lei-

tung einiger Bäche und verschaffte den Bewoh-

nern der Hauptstadt eine bequeme, geschmückte

Promenade, wo die Feinheiten der aufgewandten

Kunst nur als ländliche Reize der Natur hervor-

treten". Natürlich geschah die Umwandlung im

französischen Stil. Wir hören außer von Salons,

auch von drei Labyrinthen, von geschnittenen

Fichtenhecken, mit denen Knobelsdorff den Park

belebte. Er begann seine Tätigkeit damit, daß

er dem „Großen Stern" eine neue Gestalt verlieh.

Er umgab ihn mit beschnittenen Hecken und pyra-

midenförmig zugestutzten Buchen. An den Ein-

gängen der Alleen, von denen vorher die Rede

war, wurden zu beiden Seiten antike Götter dar-

stellende Statuen aufgestellt, im ganzen sechzehn.

Sie hatte Friedrich vom sogenannten „Langen

Stall" am Potsdamer Stadtschloß herversetzen

lassen. Das sind die sogenannten „Puppen"

(Abb. 15, Seite 124).

Wie sich diese Partie des Tiergartens prä-

sentierte, zeigt ungefähr diese Abbildung, wenn

auch freilich auf der fünfzig Jahre jüngeren Vor-

lage die ursprüngliche Anlage einigermaßen ver-

ändert erscheint. Was auf der Aufnahme schirm-

artig hervorragt, ist ein zum Park des benach-

barten Schlosses Bellevue gehöriger chinesischer

Pavillon. Dieses Schloß war am Ende der acht-

123

und dem alten in Berlin, indem zugleich von die-

sem Punkt zu jenem eine Allee, die heutige Char-

lottenburger Chaussee, geschaffen ward. Eine

ähnliche entstand nicht allzuweit von ihr an der

Spree zwischen den heutigen Zelten und der

Lutherbrücke. Hier liefen sieben Alleen aus,

woher der Platz „Die sieben Kurfürsten" benannt

wurde. Diese beiden Schöpfungen waren im Ver-

hältnis zu dem großen Umfang des Tiergartens

nur bescheidene Eingriffe in seine Beschaffenheit

als Wald. Völlig den Charakter eines Parks im

großen Stil gab ihm erst Friedrichs I. Enkel, Fried-

rich der Große, der bald nach seinem Regierungs-

antritt Knobelsdorff, den Erbauer des Schlosses

von Rheinsberg und unseres Opernhauses, mit

der schönen Aufgabe betraute. Wie er sie löste,

das im einzelnen zu zeigen, würde einen Aufsatz

für sich erfordern. Und es anschaulich zu machen,

wäre schwierig, da wir Abbildungen des Parks

aus dieser Zeit nicht besitzen. In welchem Geist

es geschah, bezeugt der König selbst, der in der

Lobrede auf seinen im Leben von ihm hart und

ungerecht behandelten Architekten und künst-

lerischen Beirat seiner Tätigkeit für den Tier-

garten mit folgenden Worten gedenkt: „Er schuf

aus dem Wald einen köstlichen Aufenthalt durch

die Mannigfaltigkeit der Alleen, Laubwände und

Salons, durch die angenehme Mischung, die die

Schattierungen des Laubes so vieler verschieden-

artiger Bäume dem Auge darbieten. Er verschö-

nerte den Park durch Statuen wie durch die Lei-

tung einiger Bäche und verschaffte den Bewoh-

nern der Hauptstadt eine bequeme, geschmückte

Promenade, wo die Feinheiten der aufgewandten

Kunst nur als ländliche Reize der Natur hervor-

treten". Natürlich geschah die Umwandlung im

französischen Stil. Wir hören außer von Salons,

auch von drei Labyrinthen, von geschnittenen

Fichtenhecken, mit denen Knobelsdorff den Park

belebte. Er begann seine Tätigkeit damit, daß

er dem „Großen Stern" eine neue Gestalt verlieh.

Er umgab ihn mit beschnittenen Hecken und pyra-

midenförmig zugestutzten Buchen. An den Ein-

gängen der Alleen, von denen vorher die Rede

war, wurden zu beiden Seiten antike Götter dar-

stellende Statuen aufgestellt, im ganzen sechzehn.

Sie hatte Friedrich vom sogenannten „Langen

Stall" am Potsdamer Stadtschloß herversetzen

lassen. Das sind die sogenannten „Puppen"

(Abb. 15, Seite 124).

Wie sich diese Partie des Tiergartens prä-

sentierte, zeigt ungefähr diese Abbildung, wenn

auch freilich auf der fünfzig Jahre jüngeren Vor-

lage die ursprüngliche Anlage einigermaßen ver-

ändert erscheint. Was auf der Aufnahme schirm-

artig hervorragt, ist ein zum Park des benach-

barten Schlosses Bellevue gehöriger chinesischer

Pavillon. Dieses Schloß war am Ende der acht-

123