Die Parallelkohlenbogenlampe.

2O5

manchem Schwierigkeiten bereitet hat, liegt daran, daß die

Abweichungen zwischen diesem System der Parallelkohlen

und den bisherigen der einander gegenüberstehenden

Kohlen und der Winkelkohlen nicht genügend berücksichtigt

wurden.- Hierzu gehört vor allem die Verwendung der

richtigen Kohlen, die je nach der Stromart und der Strom-

stärke bestimmte Durchmesser haben müssen; und ferner

die Erscheinung der magnetischen Blaswirkung des Stromes

selbst. (Siehe auch „Phot. Ind.“ 1913, Heft 2.) Je größer

die Stromstärke ist, um so kräftiger wird der Lichtbogen,

auch wenn er zwischen den Kohlen und nicht an den

Enden entstanden ist, nach außen geblasen. Hieraus ergibt

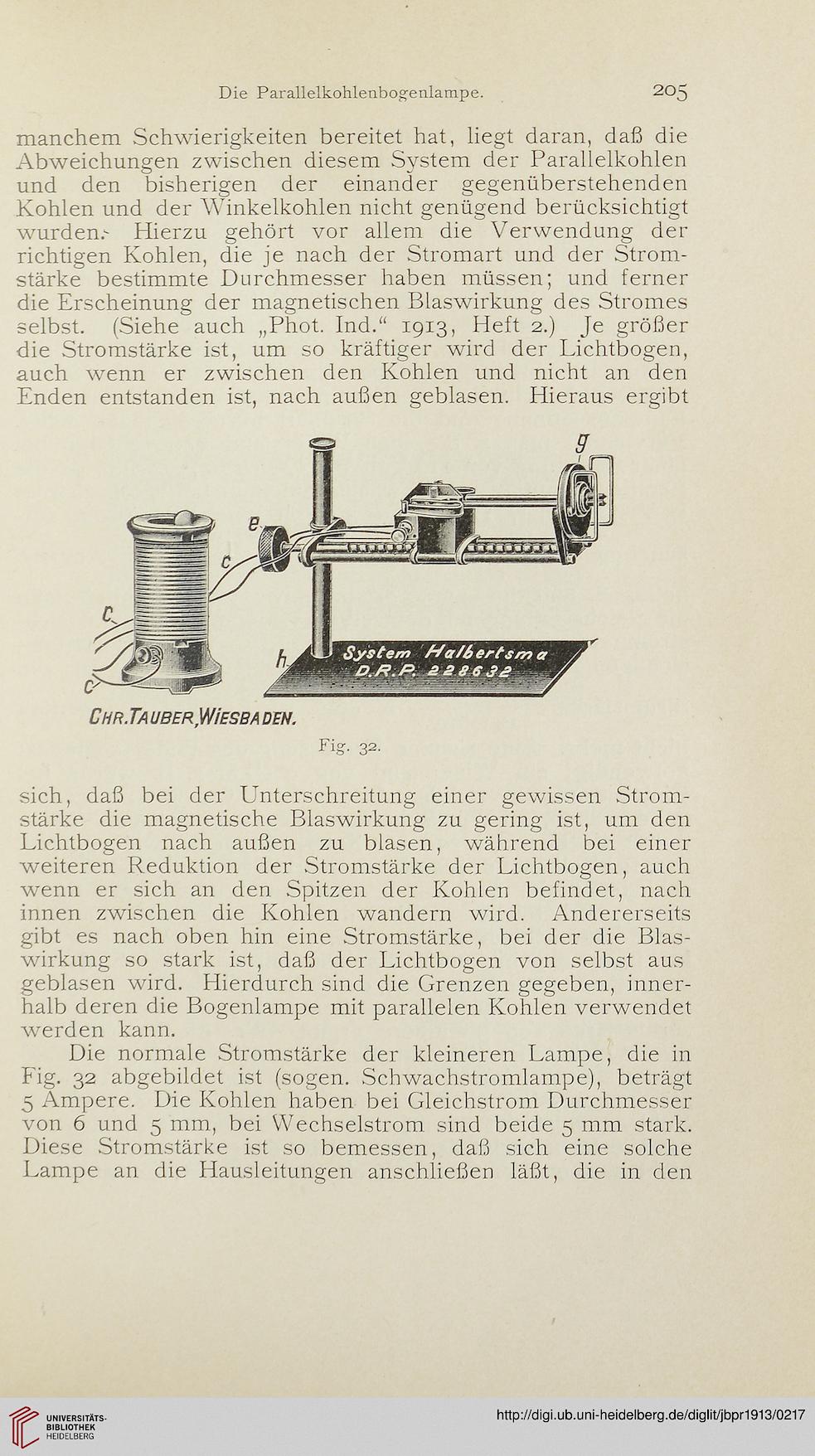

C HR. TA UBERy/iESBA DEN.

Fig- 32-

sich, daß bei der Unterschreitung einer gewissen Strom-

stärke die magnetische Blaswirkung zu gering ist, um den

Lichtbogen nach außen zu blasen, während bei einer

weiteren Reduktion der Stromstärke der Lichtbogen, auch

wenn er sich an den Spitzen der Kohlen befindet, nach

innen zwischen die Kohlen wandern wird. Andererseits

gibt es nach oben hin eine Stromstärke, bei der die Blas-

wirkung so stark ist, daß der Lichtbogen von selbst aus

geblasen wird. Hierdurch sind die Grenzen gegeben, inner-

halb deren die Bogenlampe mit parallelen Kohlen verwendet

werden kann.

Die normale Stromstärke der kleineren Lampe, die in

Fig. 32 abgebildet ist (sogen. Schwachstromlampe), beträgt

5 Ampere. Die Kohlen haben bei Gleichstrom Durchmesser

von 6 und 5 mm, bei Wechselstrom sind beide 5 mm stark.

Diese Stromstärke ist so bemessen, daß sich eine solche

Lampe an die Hausleitungen anschließen läßt, die in den

2O5

manchem Schwierigkeiten bereitet hat, liegt daran, daß die

Abweichungen zwischen diesem System der Parallelkohlen

und den bisherigen der einander gegenüberstehenden

Kohlen und der Winkelkohlen nicht genügend berücksichtigt

wurden.- Hierzu gehört vor allem die Verwendung der

richtigen Kohlen, die je nach der Stromart und der Strom-

stärke bestimmte Durchmesser haben müssen; und ferner

die Erscheinung der magnetischen Blaswirkung des Stromes

selbst. (Siehe auch „Phot. Ind.“ 1913, Heft 2.) Je größer

die Stromstärke ist, um so kräftiger wird der Lichtbogen,

auch wenn er zwischen den Kohlen und nicht an den

Enden entstanden ist, nach außen geblasen. Hieraus ergibt

C HR. TA UBERy/iESBA DEN.

Fig- 32-

sich, daß bei der Unterschreitung einer gewissen Strom-

stärke die magnetische Blaswirkung zu gering ist, um den

Lichtbogen nach außen zu blasen, während bei einer

weiteren Reduktion der Stromstärke der Lichtbogen, auch

wenn er sich an den Spitzen der Kohlen befindet, nach

innen zwischen die Kohlen wandern wird. Andererseits

gibt es nach oben hin eine Stromstärke, bei der die Blas-

wirkung so stark ist, daß der Lichtbogen von selbst aus

geblasen wird. Hierdurch sind die Grenzen gegeben, inner-

halb deren die Bogenlampe mit parallelen Kohlen verwendet

werden kann.

Die normale Stromstärke der kleineren Lampe, die in

Fig. 32 abgebildet ist (sogen. Schwachstromlampe), beträgt

5 Ampere. Die Kohlen haben bei Gleichstrom Durchmesser

von 6 und 5 mm, bei Wechselstrom sind beide 5 mm stark.

Diese Stromstärke ist so bemessen, daß sich eine solche

Lampe an die Hausleitungen anschließen läßt, die in den