Wer ist der Meister des Heribertusschreins?

553

mich für diesen Teil des Schreines der

Ansicht von Falkes an.

Die Dachflächen der Schreine in Treib-

arbeit zu bilden, ist eine Gepflogenheit

der Kölner Goldschmiedemeister im 12.

Jahrhundert. Doch eine solche Fülle le-

bendiger und weltlicher Darstellungen wie

beim IJeribertusschrein findet sich in

dieser Zeit nirgends, höchstens vielleicht

amXantener Victorsschrein, der sich aber

wegen der zahlreichen späteren Ergän-

zungen zumYergleich schwer heranziehen

läßt. In Rankenkreisen und ornamen-

tierten Ringen sind hier Menschen in

Zeittracht dargestellt, die sich

in fröhlicher Bewegung befin-

den, dazwischen Fabeltiere und

Vögel. Man darf wohl an orien-

talische Vorbilder denken, vor

allem an Stoffe, deren starrer

Ernst hier in rheinische Leich-

tigkeit übersetzt wurde, denn

obwohl das Motiv des ornamen-

tierten Ringes um diese Zeit

nicht in Deutschland, wohl aber

in Frankreich vorkommt, (in

Wandmalereien zu Auxerre,

Ponce und Provins, wie am Por-

tal der Kathedrale zu St. Gilles)

möchte ich die Urheberschaft

an der Treibarbeit der Dach-

flächen einem rheinischen Mei-

ster zusprechen. Den Beweis da-

für erbrachte ich ebenfalls in

der obengenannten Schrift, will

ihn aber hier kurz wiederholen.

Er geht aus von den ornamen-

talen Schmelzstücken der Dach-

fläche, die auf den beiden Sei-

ten ganz verschieden sind. Auf

der linken Seite wurden die

zwischen den Rundscheiben an-

gebrachten Ornamentstreifen

durchaus als Pilaster und Base

behandelt. In starkem Gefühl

für die architektonische Funk-

tion bringt die Fußplatte ein

Rosetten- oderZickzackmuster;

das Muster der Base hat stets

pyramidenhafteTendenz. Über

einem schmalen, getriebenen

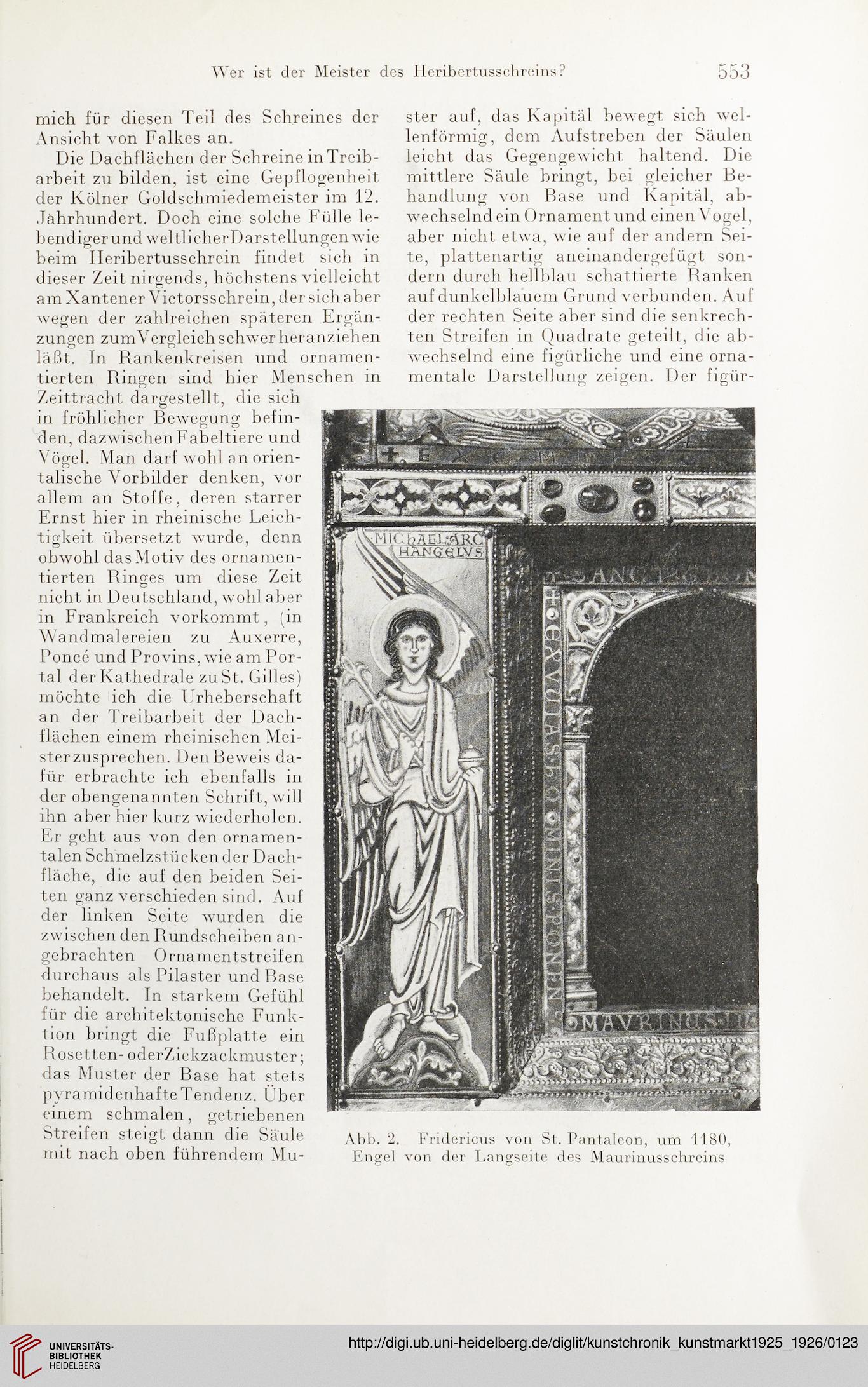

Streifen steigt dann die Säule Abb. 2. Fridericus von St. Pantaleon, um 1180,

mit nach oben führendem Mu- Engel von der Langseite des Maurinusschreins

ster auf, das Kapitäl bewegt sich wel-

lenförmig, dem Aufstreben der Säulen

leicht das Gegengewicht haltend. Die

mittlere Säule bringt, bei gleicher Be-

handlung von Base und Kapitäl, ab-

wechselndein Ornament und einen Vogel,

aber nicht etwa, wie auf der andern Sei-

te, plattenartig aneinandergefügt son-

dern durch hellblau schattierte Ranken

auf dunkelblauem Grund verbunden. Auf

der rechten Seite aber sind die senkrech-

ten Streifen in Quadrate geteilt, die ab-

wechselnd eine figürliche und eine orna-

mentale Darstellung zeigen. Der figür-

553

mich für diesen Teil des Schreines der

Ansicht von Falkes an.

Die Dachflächen der Schreine in Treib-

arbeit zu bilden, ist eine Gepflogenheit

der Kölner Goldschmiedemeister im 12.

Jahrhundert. Doch eine solche Fülle le-

bendiger und weltlicher Darstellungen wie

beim IJeribertusschrein findet sich in

dieser Zeit nirgends, höchstens vielleicht

amXantener Victorsschrein, der sich aber

wegen der zahlreichen späteren Ergän-

zungen zumYergleich schwer heranziehen

läßt. In Rankenkreisen und ornamen-

tierten Ringen sind hier Menschen in

Zeittracht dargestellt, die sich

in fröhlicher Bewegung befin-

den, dazwischen Fabeltiere und

Vögel. Man darf wohl an orien-

talische Vorbilder denken, vor

allem an Stoffe, deren starrer

Ernst hier in rheinische Leich-

tigkeit übersetzt wurde, denn

obwohl das Motiv des ornamen-

tierten Ringes um diese Zeit

nicht in Deutschland, wohl aber

in Frankreich vorkommt, (in

Wandmalereien zu Auxerre,

Ponce und Provins, wie am Por-

tal der Kathedrale zu St. Gilles)

möchte ich die Urheberschaft

an der Treibarbeit der Dach-

flächen einem rheinischen Mei-

ster zusprechen. Den Beweis da-

für erbrachte ich ebenfalls in

der obengenannten Schrift, will

ihn aber hier kurz wiederholen.

Er geht aus von den ornamen-

talen Schmelzstücken der Dach-

fläche, die auf den beiden Sei-

ten ganz verschieden sind. Auf

der linken Seite wurden die

zwischen den Rundscheiben an-

gebrachten Ornamentstreifen

durchaus als Pilaster und Base

behandelt. In starkem Gefühl

für die architektonische Funk-

tion bringt die Fußplatte ein

Rosetten- oderZickzackmuster;

das Muster der Base hat stets

pyramidenhafteTendenz. Über

einem schmalen, getriebenen

Streifen steigt dann die Säule Abb. 2. Fridericus von St. Pantaleon, um 1180,

mit nach oben führendem Mu- Engel von der Langseite des Maurinusschreins

ster auf, das Kapitäl bewegt sich wel-

lenförmig, dem Aufstreben der Säulen

leicht das Gegengewicht haltend. Die

mittlere Säule bringt, bei gleicher Be-

handlung von Base und Kapitäl, ab-

wechselndein Ornament und einen Vogel,

aber nicht etwa, wie auf der andern Sei-

te, plattenartig aneinandergefügt son-

dern durch hellblau schattierte Ranken

auf dunkelblauem Grund verbunden. Auf

der rechten Seite aber sind die senkrech-

ten Streifen in Quadrate geteilt, die ab-

wechselnd eine figürliche und eine orna-

mentale Darstellung zeigen. Der figür-