Sammlungen

707

einen tiefen Eindruck und bezeugt die

wechselseitige Beeinflußung heimatlicher

und fremder Elemente. D. M. Aranowitsch

*

Die letzten Neuerwerbungen

des Louvre

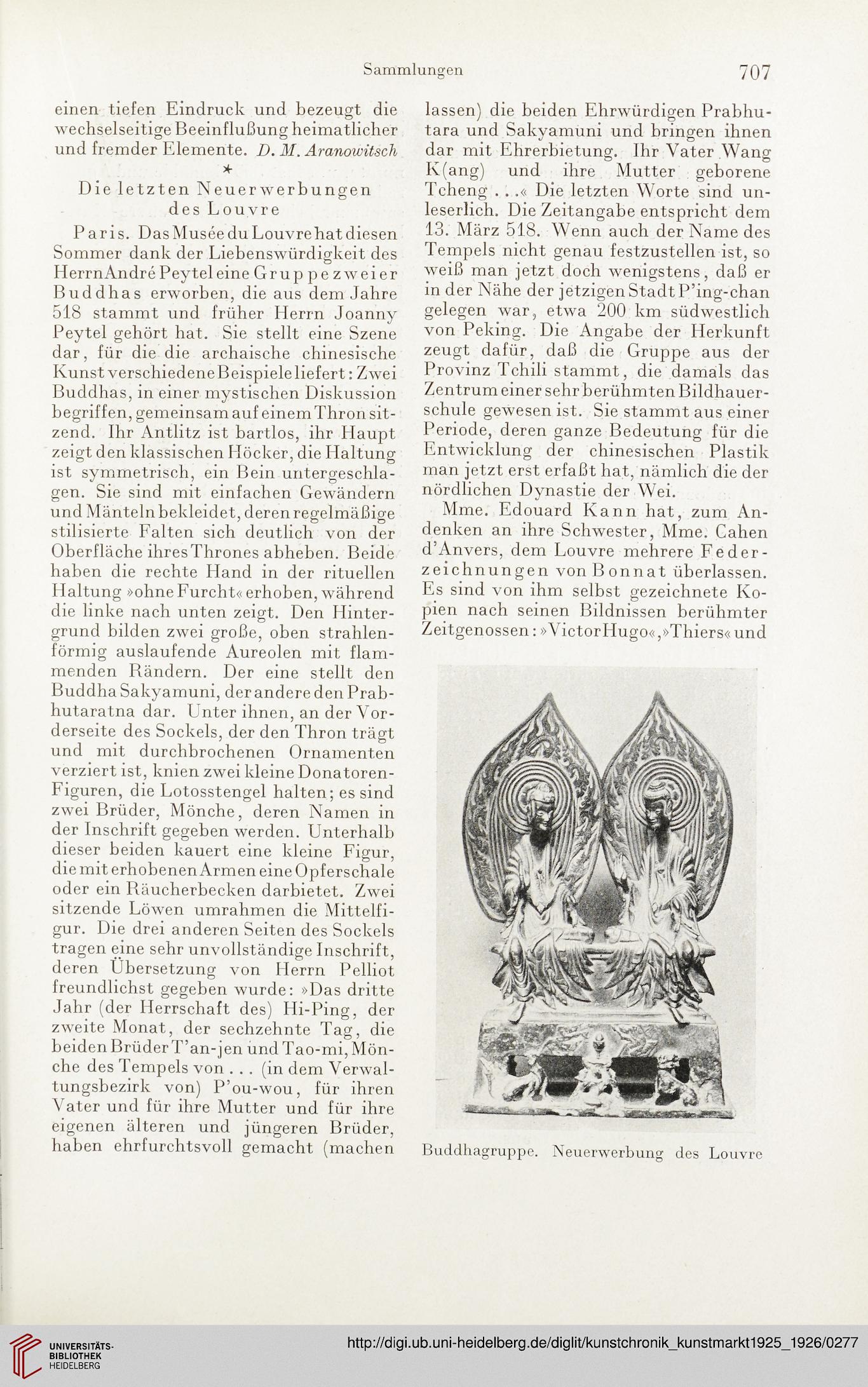

Paris. DasMuseedu Louvrehat diesen

Sommer dank der Liebenswürdigkeit des

HerrnAndre Peyteleine Grup pe zwei er

Buddhas erworben, die aus dem Jahre

518 stammt und früher Herrn Joanny

Peytel gehört hat. Sie stellt eine Szene

dar, für die die archaische chinesische

Kunst verschiedene Beispiele liefert: Zwei

Buddhas, in einer mystischen Diskussion

begriffen, gemeinsam auf einem Thron sit-

zend. Ihr Antlitz ist bartlos, ihr Haupt

zeigt den klassischen Höcker, die Haltung

ist symmetrisch, ein Bein untergeschla-

gen. Sie sind mit einfachen Gewändern

und Mänteln bekleidet, deren regelmäßige

stilisierte Palten sich deutlich von der

Oberfläche ihresThrones abheben. Beide

haben die rechte Hand in der rituellen

Haltung »ohne Purcht« erhoben, während

die linke nach unten zeigt. Den Hinter-

grund bilden zwei große, oben strahlen-

förmig auslaufende Aureolen mit flam-

menden Rändern. Der eine stellt den

Buddha Sakyamuni, der andere den Prab-

hutaratna dar. Unter ihnen, an der Vor-

derseite des Sockels, der den Thron trägt

und mit durchbrochenen Ornamenten

verziert ist, knien zwei kleine Donatoren-

Piguren, die Lotosstengel halten; es sind

zwei Brüder, Mönche, deren Namen in

der Inschrift gegeben werden. Unterhalb

dieser beiden kauert eine kleine Pigur,

die mit erhobenen Armen eine Opferschale

oder ein Räucherhecken darbietet. Zwei

sitzende Löwen umrahmen die Mittelfi-

gur. Die drei anderen Seiten des Sockels

tragen eine sehr unvollständige Inschrift,

deren Übersetzung von Herrn Pelliot

freundlichst gegeben wurde: »Das dritte

Jahr (der Herrschaft des) Hi-Ping, der

zweite Monat, der sechzehnte Tag, die

beiden Brüder T’an-jen und Tao-mi, Mön-

che des Tempels von ... (in dem Verwal-

tungsbezirk von) P’ou-wou, für ihren

Vater und für ihre Mutter und für ihre

eigenen älteren und jüngeren Brüder,

haben ehrfurchtsvoll gemacht (machen

lassen) die beiden Ehrwürdigen Prabhu-

tara und Sakyamuni und bringen ihnen

dar mit Ehrerbietung. Ihr Vater Wang

Iv(ang) und ihre Mutter geborene

Tcheng . . .« Die letzten Worte sind un-

leserlich. Die Zeitangabe entspricht dem

13. März 518. Wenn auch der Name des

Tempels nicht genau festzustellen ist, so

weiß man jetzt doch wenigstens, daß er

in der Nähe der jetzigen Stadt P’ing-chan

gelegen war, etwa 200 km südwestlich

von Peking. Die Angabe der Herkunft

zeugt dafür, daß die Gruppe aus der

Provinz Tchili stammt, die damals das

Zentrum einer sehr berühmten Bildhauer-

schule gewesen ist. Sie stammt aus einer

Periode, deren ganze Bedeutung für die

Entwicklung der chinesischen Plastik

man jetzt erst erfaßt hat, nämlich die der

nördlichen Dynastie der Wei.

Mme. Edouard Kann hat, zum An-

denken an ihre Schwester, Mme. Cahen

d’Anvers, dem Louvre mehrere Feder-

zeichnungen von B onnat überlassen.

Es sind von ihm selbst gezeichnete Ko-

pien nach seinen Bildnissen berühmter

Zeitgenossen: »VictorPIugo«,»Thiers« und

Buddhagruppe. Neuerwerbung des Louvre

707

einen tiefen Eindruck und bezeugt die

wechselseitige Beeinflußung heimatlicher

und fremder Elemente. D. M. Aranowitsch

*

Die letzten Neuerwerbungen

des Louvre

Paris. DasMuseedu Louvrehat diesen

Sommer dank der Liebenswürdigkeit des

HerrnAndre Peyteleine Grup pe zwei er

Buddhas erworben, die aus dem Jahre

518 stammt und früher Herrn Joanny

Peytel gehört hat. Sie stellt eine Szene

dar, für die die archaische chinesische

Kunst verschiedene Beispiele liefert: Zwei

Buddhas, in einer mystischen Diskussion

begriffen, gemeinsam auf einem Thron sit-

zend. Ihr Antlitz ist bartlos, ihr Haupt

zeigt den klassischen Höcker, die Haltung

ist symmetrisch, ein Bein untergeschla-

gen. Sie sind mit einfachen Gewändern

und Mänteln bekleidet, deren regelmäßige

stilisierte Palten sich deutlich von der

Oberfläche ihresThrones abheben. Beide

haben die rechte Hand in der rituellen

Haltung »ohne Purcht« erhoben, während

die linke nach unten zeigt. Den Hinter-

grund bilden zwei große, oben strahlen-

förmig auslaufende Aureolen mit flam-

menden Rändern. Der eine stellt den

Buddha Sakyamuni, der andere den Prab-

hutaratna dar. Unter ihnen, an der Vor-

derseite des Sockels, der den Thron trägt

und mit durchbrochenen Ornamenten

verziert ist, knien zwei kleine Donatoren-

Piguren, die Lotosstengel halten; es sind

zwei Brüder, Mönche, deren Namen in

der Inschrift gegeben werden. Unterhalb

dieser beiden kauert eine kleine Pigur,

die mit erhobenen Armen eine Opferschale

oder ein Räucherhecken darbietet. Zwei

sitzende Löwen umrahmen die Mittelfi-

gur. Die drei anderen Seiten des Sockels

tragen eine sehr unvollständige Inschrift,

deren Übersetzung von Herrn Pelliot

freundlichst gegeben wurde: »Das dritte

Jahr (der Herrschaft des) Hi-Ping, der

zweite Monat, der sechzehnte Tag, die

beiden Brüder T’an-jen und Tao-mi, Mön-

che des Tempels von ... (in dem Verwal-

tungsbezirk von) P’ou-wou, für ihren

Vater und für ihre Mutter und für ihre

eigenen älteren und jüngeren Brüder,

haben ehrfurchtsvoll gemacht (machen

lassen) die beiden Ehrwürdigen Prabhu-

tara und Sakyamuni und bringen ihnen

dar mit Ehrerbietung. Ihr Vater Wang

Iv(ang) und ihre Mutter geborene

Tcheng . . .« Die letzten Worte sind un-

leserlich. Die Zeitangabe entspricht dem

13. März 518. Wenn auch der Name des

Tempels nicht genau festzustellen ist, so

weiß man jetzt doch wenigstens, daß er

in der Nähe der jetzigen Stadt P’ing-chan

gelegen war, etwa 200 km südwestlich

von Peking. Die Angabe der Herkunft

zeugt dafür, daß die Gruppe aus der

Provinz Tchili stammt, die damals das

Zentrum einer sehr berühmten Bildhauer-

schule gewesen ist. Sie stammt aus einer

Periode, deren ganze Bedeutung für die

Entwicklung der chinesischen Plastik

man jetzt erst erfaßt hat, nämlich die der

nördlichen Dynastie der Wei.

Mme. Edouard Kann hat, zum An-

denken an ihre Schwester, Mme. Cahen

d’Anvers, dem Louvre mehrere Feder-

zeichnungen von B onnat überlassen.

Es sind von ihm selbst gezeichnete Ko-

pien nach seinen Bildnissen berühmter

Zeitgenossen: »VictorPIugo«,»Thiers« und

Buddhagruppe. Neuerwerbung des Louvre