74

RAUMKUNSTAUSSTELLUNG DES KUNSTGEWERBEVEREINS ZU HAMBURG

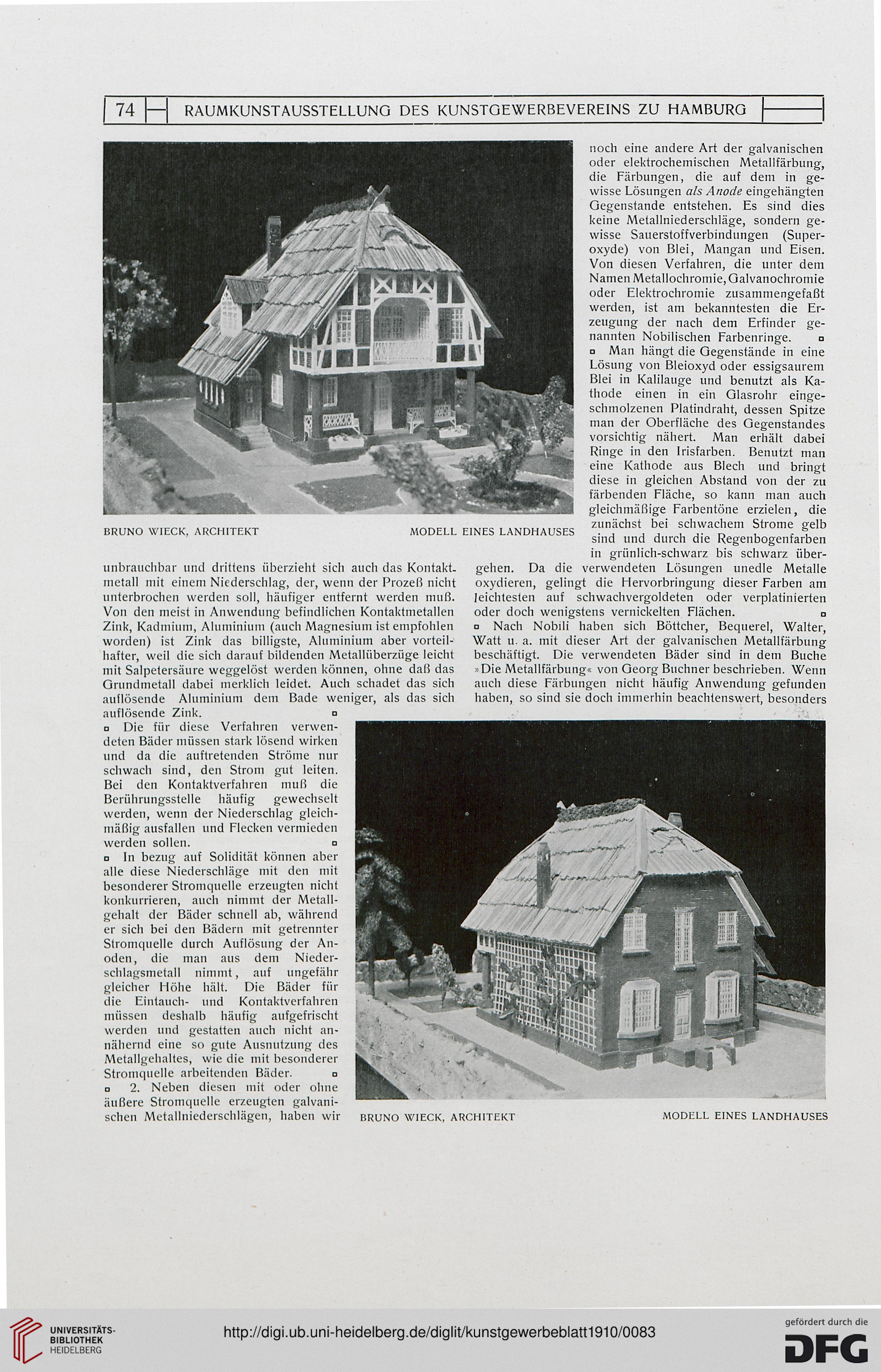

BRUNO WIECK, ARCHITEKT

unbrauchbar und drittens überzieht sich auch das Kontakt-

nietall mit einem Niederschlag, der, wenn der Prozeß nicht

unterbrochen werden soll, häufiger entfernt werden muß.

Von den meist in Anwendung befindlichen Kontaktmetallen

Zink, Kadmium, Aluminium (auch Magnesium ist empfohlen

worden) ist Zink das billigste, Aluminium aber vorteil-

hafter, weil die sich darauf bildenden Metallüberzüge leicht

mit Salpetersäure weggelöst werden können, ohne daß das

Grtindmetall dabei merklich leidet. Auch schadet das sich

auflösende Aluminium dem Bade weniger, als das sich

auflösende Zink. □

d Die für diese Verfahren verwen-

deten Bäder müssen stark lösend wirken

und da die auftretenden Ströme nur

schwach sind, den Strom gut leiten.

Bei den Kontaktverfahren muß die

Berührungsstelle häufig gewechselt

werden, wenn der Niederschlag gleich-

mäßig ausfallen und Flecken vermieden

werden sollen. n

o In bezug auf Solidität können aber

alle diese Niederschläge mit den mit

besonderer Stromquelle erzeugten nicht

konkurrieren, auch nimmt der Metall-

gehalt der Bäder schnell ab, während

er sich bei den Bädern mit getrennter

Stromquelle durch Auflösung der An-

oden, die man aus dein Nieder-

schlagsmetall nimmt, auf ungefähr

gleicher Höhe hält. Die Bäder für

die Eintauch- und Kontaktverfahren

müssen deshalb häufig aufgefrischt

werden und gestatten auch nicht an-

nähernd eine so gute Ausnutzung des

Metallgehaltes, wie die mit besonderer

Stromquelle arbeitenden Bäder. a

d 2. Neben diesen mit oder ohne

äußere Stromquelle erzeugten galvani-

schen Metallniederschlägen, haben wir

noch eine andere Art der galvanischen

oder elektrochemischen Metallfärbung,

die Färbungen, die auf dem in ge-

wisse Lösungen als Anode eingehängten

Gegenstande entstehen. Es sind dies

keine Metallniederschläge, sondern ge-

wisse Sauerstoffverbindungen (Super-

oxyde) von Blei, Mangan und Eisen.

Von diesen Verfahren, die unter dem

Namen Metallochromie,Galvanochromie

oder Elektrochromie zusammengefaßt

werden, ist am bekanntesten die Er-

zeugung der nach dem Erfinder ge-

nannten Nobilischen Farbenringe. o

n Man hängt die Gegenstände in eine

Lösung von Bleioxyd oder essigsaurem

Blei in Kalilauge und benutzt als Ka-

thode einen in ein Glasrohr einge-

schmolzenen Platindraht, dessen Spitze

man der Oberfläche des Gegenstandes

vorsichtig nähert. Man erhält dabei

Ringe in den Irisfarben. Benutzt man

eine Kathode aus Blech und bringt

diese in gleichen Abstand von der zu

färbenden Fläche, so kann man auch

gleichmäßige Farbentöne erzielen, die

zunächst bei schwachem Strome gelb

sind und durch die Regenbogenfarben

in grünlich-schwarz bis schwarz über-

gehen. Da die verwendeten Lösungen unedle Metalle

oxydieren, gelingt die Hervorbringung dieser Farben am

leichtesten auf schwachvergoldeten oder verplatinierten

oder doch wenigstens vernickelten Flächen. n

□ Nach Nobili haben sich Böttcher, Bequerel, Walter,

Watt u. a. mit dieser Art der galvanischen Metallfärbung

beschäftigt. Die verwendeten Bäder sind in dem Buche

»Die Metallfärbung« von Georg Buchner beschrieben. Wenn

auch diese Färbungen nicht häufig Anwendung gefunden

haben, so sind sie doch immerhin beachtenswert, besonders

MODELL EINES LANDHAUSES

BRUNO WIECK, ARCHITEKT

MODELL EINES LANDHAUSES

RAUMKUNSTAUSSTELLUNG DES KUNSTGEWERBEVEREINS ZU HAMBURG

BRUNO WIECK, ARCHITEKT

unbrauchbar und drittens überzieht sich auch das Kontakt-

nietall mit einem Niederschlag, der, wenn der Prozeß nicht

unterbrochen werden soll, häufiger entfernt werden muß.

Von den meist in Anwendung befindlichen Kontaktmetallen

Zink, Kadmium, Aluminium (auch Magnesium ist empfohlen

worden) ist Zink das billigste, Aluminium aber vorteil-

hafter, weil die sich darauf bildenden Metallüberzüge leicht

mit Salpetersäure weggelöst werden können, ohne daß das

Grtindmetall dabei merklich leidet. Auch schadet das sich

auflösende Aluminium dem Bade weniger, als das sich

auflösende Zink. □

d Die für diese Verfahren verwen-

deten Bäder müssen stark lösend wirken

und da die auftretenden Ströme nur

schwach sind, den Strom gut leiten.

Bei den Kontaktverfahren muß die

Berührungsstelle häufig gewechselt

werden, wenn der Niederschlag gleich-

mäßig ausfallen und Flecken vermieden

werden sollen. n

o In bezug auf Solidität können aber

alle diese Niederschläge mit den mit

besonderer Stromquelle erzeugten nicht

konkurrieren, auch nimmt der Metall-

gehalt der Bäder schnell ab, während

er sich bei den Bädern mit getrennter

Stromquelle durch Auflösung der An-

oden, die man aus dein Nieder-

schlagsmetall nimmt, auf ungefähr

gleicher Höhe hält. Die Bäder für

die Eintauch- und Kontaktverfahren

müssen deshalb häufig aufgefrischt

werden und gestatten auch nicht an-

nähernd eine so gute Ausnutzung des

Metallgehaltes, wie die mit besonderer

Stromquelle arbeitenden Bäder. a

d 2. Neben diesen mit oder ohne

äußere Stromquelle erzeugten galvani-

schen Metallniederschlägen, haben wir

noch eine andere Art der galvanischen

oder elektrochemischen Metallfärbung,

die Färbungen, die auf dem in ge-

wisse Lösungen als Anode eingehängten

Gegenstande entstehen. Es sind dies

keine Metallniederschläge, sondern ge-

wisse Sauerstoffverbindungen (Super-

oxyde) von Blei, Mangan und Eisen.

Von diesen Verfahren, die unter dem

Namen Metallochromie,Galvanochromie

oder Elektrochromie zusammengefaßt

werden, ist am bekanntesten die Er-

zeugung der nach dem Erfinder ge-

nannten Nobilischen Farbenringe. o

n Man hängt die Gegenstände in eine

Lösung von Bleioxyd oder essigsaurem

Blei in Kalilauge und benutzt als Ka-

thode einen in ein Glasrohr einge-

schmolzenen Platindraht, dessen Spitze

man der Oberfläche des Gegenstandes

vorsichtig nähert. Man erhält dabei

Ringe in den Irisfarben. Benutzt man

eine Kathode aus Blech und bringt

diese in gleichen Abstand von der zu

färbenden Fläche, so kann man auch

gleichmäßige Farbentöne erzielen, die

zunächst bei schwachem Strome gelb

sind und durch die Regenbogenfarben

in grünlich-schwarz bis schwarz über-

gehen. Da die verwendeten Lösungen unedle Metalle

oxydieren, gelingt die Hervorbringung dieser Farben am

leichtesten auf schwachvergoldeten oder verplatinierten

oder doch wenigstens vernickelten Flächen. n

□ Nach Nobili haben sich Böttcher, Bequerel, Walter,

Watt u. a. mit dieser Art der galvanischen Metallfärbung

beschäftigt. Die verwendeten Bäder sind in dem Buche

»Die Metallfärbung« von Georg Buchner beschrieben. Wenn

auch diese Färbungen nicht häufig Anwendung gefunden

haben, so sind sie doch immerhin beachtenswert, besonders

MODELL EINES LANDHAUSES

BRUNO WIECK, ARCHITEKT

MODELL EINES LANDHAUSES