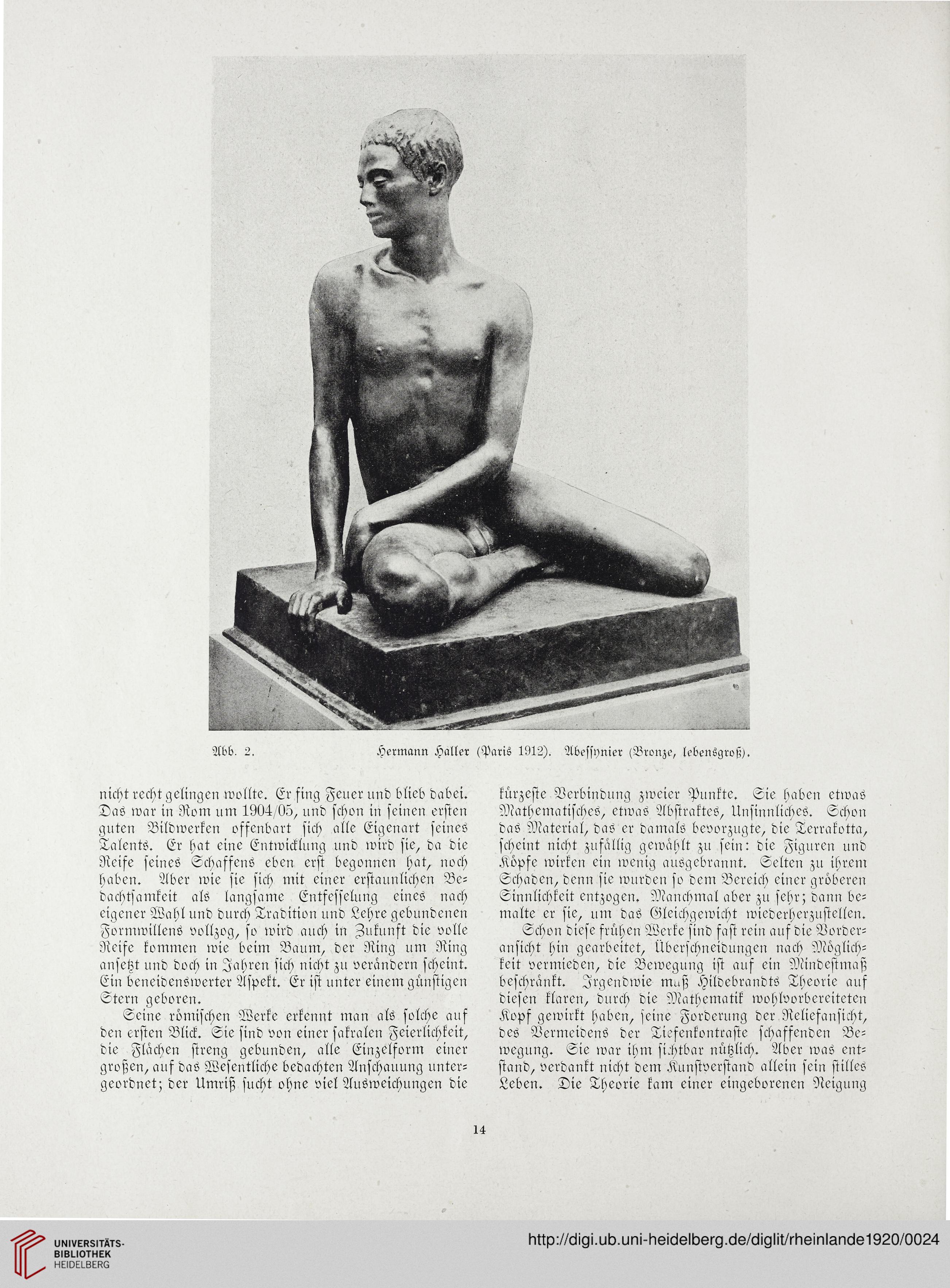

Abb, 2. Hermann Haller (Paris 1912). Abessynier (Bronze, lebensgroß).

nicht recht gelingen wollte. Er sing Feuer und blieb dabei.

Das war in Rom um 1904/05, und schon in seinen erften

guten Bildwerken ossenbart sich alle Eigenart seines

Talents. Er hat eine Entwicklung und wird sie, da die

Reife seines Schaffens eben erst begonnen hat, noch

haben. Aber wie sie sich mit einer erstaunlichen Be-

dachtsamkeit als langsame Entsesselung eines nach

eigener Wahl und durch Tradition und Lehre gebundenen

Formwillens vollzog, so wird auch in Aukunft die volle

Reife kommen wie beim Baum, der Ring um Ring

ansetzt und doch in Jahren sich nicht zu verändern scheint.

Ein beneidenswerter Aspekt. Er ist unter einem günstigen

Stern geboren.

Seine römischen Werke erkennt man als solche auf

den ersten Blick. Sie sind von einer sakralen Feierlichkeit,

die Flächen streng gebunden, alle Einzelform einer

großen, auf das Wesentliche bedachten Anschauung unter-

geordnet; der Umriß sucht ohne viel Ausweichungen die

kürzeste Verbindung zweier Punkte. Sie haben etwas

Mathematisches, etwas Abstraktes, Unsinnliches. Schon

das Material, das er damals bevorzugte, die Terrakotta,

scheint nicht zufällig gewählt zu sein: die Figuren und

Köpfe wirken ein wenig ausgebrannt. Selten zu ihrem

Schaden, denn sie wurden so dem Bereich einer gröberen

Sinnlichkeit entzogen. Manchmal aber zu sehr; dann be-

malte er sie, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Schon diese frühen Werke sind fast rein auf die Vorder-

ansicht hin gearbeitet, Überschneidungen nach Möglich-

keit vermieden, die Bewegung ist auf ein Mindestmaß

beschränkt. Jrgendwie Muß Hildebrandts Theorie auf

diesen klaren, durch die Mathematik wohlvorbereiteten

Kopf gewirkt haben, seine Forderung der Reliefansicht,

des Vermeidens der Tiefenkontraste schaffenden Be-

wegung. Sie war ihm sichtbar nützlich. Aber was ent-

stand, verdankt nicht dem Kunstverstand allein sein stilles

Leben. Die Theorie kam einer eingeborenen Neigung

14

nicht recht gelingen wollte. Er sing Feuer und blieb dabei.

Das war in Rom um 1904/05, und schon in seinen erften

guten Bildwerken ossenbart sich alle Eigenart seines

Talents. Er hat eine Entwicklung und wird sie, da die

Reife seines Schaffens eben erst begonnen hat, noch

haben. Aber wie sie sich mit einer erstaunlichen Be-

dachtsamkeit als langsame Entsesselung eines nach

eigener Wahl und durch Tradition und Lehre gebundenen

Formwillens vollzog, so wird auch in Aukunft die volle

Reife kommen wie beim Baum, der Ring um Ring

ansetzt und doch in Jahren sich nicht zu verändern scheint.

Ein beneidenswerter Aspekt. Er ist unter einem günstigen

Stern geboren.

Seine römischen Werke erkennt man als solche auf

den ersten Blick. Sie sind von einer sakralen Feierlichkeit,

die Flächen streng gebunden, alle Einzelform einer

großen, auf das Wesentliche bedachten Anschauung unter-

geordnet; der Umriß sucht ohne viel Ausweichungen die

kürzeste Verbindung zweier Punkte. Sie haben etwas

Mathematisches, etwas Abstraktes, Unsinnliches. Schon

das Material, das er damals bevorzugte, die Terrakotta,

scheint nicht zufällig gewählt zu sein: die Figuren und

Köpfe wirken ein wenig ausgebrannt. Selten zu ihrem

Schaden, denn sie wurden so dem Bereich einer gröberen

Sinnlichkeit entzogen. Manchmal aber zu sehr; dann be-

malte er sie, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Schon diese frühen Werke sind fast rein auf die Vorder-

ansicht hin gearbeitet, Überschneidungen nach Möglich-

keit vermieden, die Bewegung ist auf ein Mindestmaß

beschränkt. Jrgendwie Muß Hildebrandts Theorie auf

diesen klaren, durch die Mathematik wohlvorbereiteten

Kopf gewirkt haben, seine Forderung der Reliefansicht,

des Vermeidens der Tiefenkontraste schaffenden Be-

wegung. Sie war ihm sichtbar nützlich. Aber was ent-

stand, verdankt nicht dem Kunstverstand allein sein stilles

Leben. Die Theorie kam einer eingeborenen Neigung

14