1906

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 10

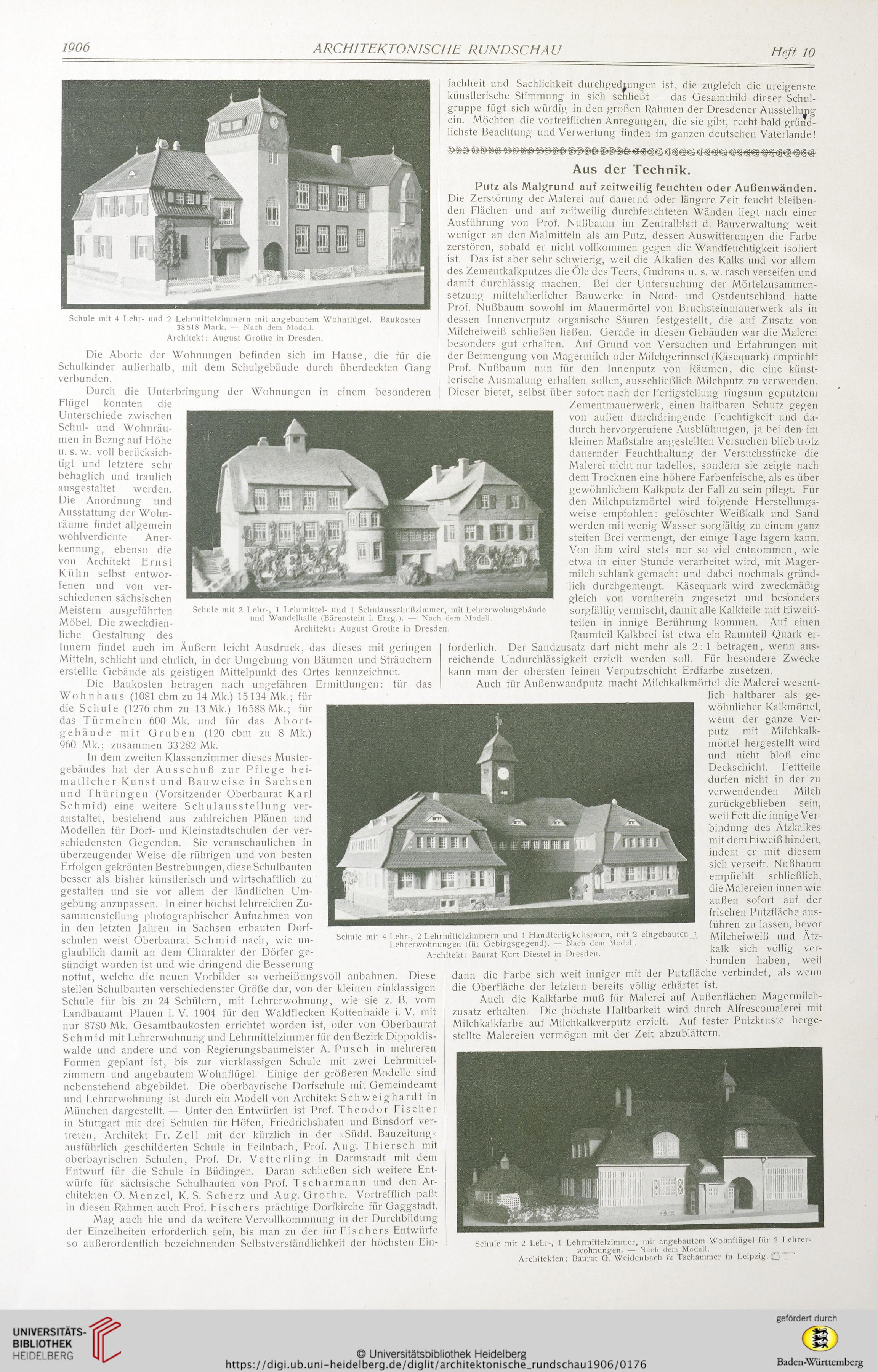

Schule mit 4 Lehr- und 2 Lehrmittelzimmern mit angebautem Wohnflügel. Baukosten

38 518 Mark. — Nach dem Modell.

Architekt: August Grothe in Dresden.

Die Aborte der Wohnungen befinden sich im Hause, die für die

Schulkinder außerhalb, mit dem Schulgebäude durch überdeckten Gang

verbunden.

Durch die Unterbringung der Wohnungen in einem besonderen

Flügel konnten die

Unterschiede zwischen

Schul- und Wohnräu¬

men in Bezug auf Höhe

u. s. w. voll berücksich¬

tigt und letztere sehr

behaglich und traulich

ausgestaltet werden.

Die Anordnung und

Ausstattung der Wohn¬

räume findet allgemein

wohlverdiente Aner¬

kennung, ebenso die

von Architekt Ernst

Kühn selbst entwor¬

fenen und von ver¬

schiedenen sächsischen

Meistern ausgeführten

Möbel. Die zweckdien¬

liche Gestaltung des

Innern findet auch im Äußern leicht Ausdruck, das dieses mit geringen

Mitteln, schlicht und ehrlich, in der Umgebung von Bäumen und Sträuchern

erstellte Gebäude als geistigen Mittelpunkt des Ortes kennzeichnet.

Die Baukosten betragen nach ungefähren Ermittlungen: für das

Wohnhaus (1081 cbm zu 14 Mk.) 15 134 Mk.; für

die Schule (1276 cbm zu 13 Mk.) 16588 Mk.; für

das Türmchen 600 Mk. und für das Abort¬

gebäude mit Gruben (120 cbm zu 8 Mk.)

960 Mk.; zusammen 33282 Mk.

In dem zweiten Klassenzimmer dieses Muster¬

gebäudes hat der Ausschuß zur Pflege hei¬

matlicher Kunst und Bauweise in Sachsen

und Thüringen (Vorsitzender Oberbaurat Karl

Schmid) eine weitere Schulausstellung ver¬

anstaltet, bestehend aus zahlreichen Plänen und

Modellen für Dorf- und Kleinstadtschulen der ver¬

schiedensten Gegenden. Sie veranschaulichen in

überzeugender Weise die rührigen und von besten

Erfolgen gekrönten Bestrebungen, diese Schulbauten

besser als bisher künstlerisch und wirtschaftlich zu

gestalten und sie vor allem der ländlichen Um¬

gebung anzupassen. In einer höchst lehrreichen Zu¬

sammenstellung photographischer Aufnahmen von

in den letzten Jahren in Sachsen erbauten Dorf¬

schulen weist Oberbaurat Schmid nach, wie un¬

glaublich damit an dem Charakter der Dörfer ge¬

sündigt worden ist und wie dringend die Besserung

nottut, welche die neuen Vorbilder so verheißungsvoll anbahnen. Diese

stellen Schulbauten verschiedenster Größe dar, von der kleinen einklassigen

Schule für bis zu 24 Schülern, mit Lehrerwohnung, wie sie z. B. vom

Landbauamt Plauen i. V. 1904 für den Waldflecken Kottenhaide i. V. mit

nur 8780 Mk. Gesamtbaukosten errichtet worden ist, oder von Oberbaurat

Schmid mit Lehrerwohnung und Lehrmittelzimmer für den Bezirk Dippoldis-

walde und andere und von Regierungsbaumeister A. Pusch in mehreren

Formen geplant ist, bis zur vierklassigen Schule mit zwei Lehrmittel-

zimmern und angebautem Wohnflüge!. Einige der größeren Modelle sind

nebenstehend abgebildet. Die oberbayrische Dorfschule mit Gemeindeamt

und Lehrerwohnung ist durch ein Modell von Architekt Schweighardt in

München dargestellt.— Unter den Entwürfen ist Prof. Theodor Fischer

in Stuttgart mit drei Schulen für Höfen, Friedrichshafen und Binsdorf ver-

treten, Architekt Fr. Zell mit der kürzlich in der »Siidd. Bauzeitung«

ausführlich geschilderten Schule in Feilnbach, Prof. Aug. Thierseh mit

oberbayrischen Schulen, Prof. Dr. Vetterling in Darmstadt mit dem

Entwurf für die Schule in Büdingen. Daran schließen sich weitere Ent-

würfe für sächsische Schulbauten von Prof. Tscharmann und den Ar-

chitekten O. Menzel, K. S. Scherz und Aug. Grothe. Vortrefflich paßt

in diesen Rahmen auch Prof. Fischers prächtige Dorfkirche für Gaggstadt.

Mag auch hie und da weitere Vervollkommnung in der Durchbildung

der Einzelheiten erforderlich sein, bis man zu der für Fischers Entwürfe

so außerordentlich bezeichnenden Selbstverständlichkeit der höchsten Ein-

fachheit und Sachlichkeit durchgedrungen ist, die zugleich die ureigenste

künstlerische Stimmung in sich schließt — das Gesamtbild dieser Schul-

gruppe fügt sich würdig in den großen Rahmen der Dresdener Ausstellung

ein. Möchten die vortrefflichen Anregungen, die sie gibt, recht bald gründ-

lichste Beachtung und Verwertung finden im ganzen deutschen Vaterlande!

Putz als Malgrund auf zeitweilig feuchten oder Außenwänden.

Die Zerstörung der Malerei auf dauernd oder längere Zeit feucht bleiben-

den Flächen und auf zeitweilig durchfeuchteten Wänden liegt nach einer

Ausführung von Prof. Nußbaum im Zentralblatt d. Bauverwaltung weit

weniger an den Malmitteln als am Putz, dessen Auswitterungen die Farbe

zerstören, sobald er nicht vollkommen gegen die Wandfeuchtigkeit isoliert

ist. Das ist aber sehr schwierig, weil die Alkalien des Kalks und vor allem

des Zementkalkputzes die Öle des Teers, Gudrons u. s. w. rasch verseifen und

damit durchlässig machen. Bei der Untersuchung der Mörtelzusammen-

setzung mittelalterlicher Bauwerke in Nord- und Ostdeutschland hatte

Prof. Nußbaum sowohl im Mauermörtel von Bruchsteinmauerwerk als in

dessen Innenverputz organische Säuren festgestellt, die auf Zusatz von

Milcheiweiß schließen ließen. Gerade in diesen Gebäuden war die Malerei

besonders gut erhalten. Auf Grund von Versuchen und Erfahrungen mit

der Beimengung von Magermilch oder Milchgerinnsel (Käsequark) empfiehlt

Prof. Nußbaum nun für den Innenputz von Räumen, die eine künst-

lerische Ausmalung erhalten sollen, ausschließlich Milchputz zu verwenden.

Dieser bietet, selbst über sofort nach der Fertigstellung ringsum geputztem

Zementmauerwerk, einen haltbaren Schutz gegen

von außen durchdringende Feuchtigkeit und da-

durch hervorgerufene Ausblühungen, ja bei den- im

kleinen Maßstabe angestellten Versuchen blieb trotz

dauernder Feuchthaltung der Versuchsstücke die

Malerei nicht nur tadellos, sondern sie zeigte nach

dem Trocknen eine höhere Farbenfrische, als es über

gewöhnlichem Kalkputz der Fall zu sein pflegt. Für

den Milchputzmörtel wird folgende Herstellungs-

weise empfohlen: gelöschter Weißkalk und Sand

werden mit wenig Wasser sorgfältig zu einem ganz

steifen Brei vermengt, der einige Tage lagern kann.

Von ihm wird stets nur so viel entnommen, wie

etwa in einer Stunde verarbeitet wird, mit Mager-

milch schlank gemacht und dabei nochmals gründ-

lich durchgemengt. Käsequark wird zweckmäßig

gleich von vornherein zugesetzt und besonders

sorgfältig vermischt, damit alle Kalkteile mit Eiweiß-

teilen in innige Berührung kommen. Auf einen

Raumteil Kalkbrei ist etwa ein Raumteil Quark er-

forderlich. Der Sandzusatz darf nicht mehr als 2:1 betragen, wenn aus-

reichende Undurchlässigkeit erzielt werden soll. Für besondere Zwecke

kann man der obersten feinen Verputzschicht Erdfarbe zusetzen.

Auch für Außenwandputz macht Milchkalkmörtel die Malerei wesent-

lich haltbarer als ge-

wöhnlicher Kalkmörtel,

wenn der ganze Ver-

putz mit Milchkalk-

mörtel hergestellt wird

und nicht bloß eine

Deckschicht. Fettteile

dürfen nicht in der zu

verwendenden Milch

zurückgeblieben sein,

weil Fett die innige Ver-

bindung des Ätzkalkes

mit dem Eiweiß hindert,

indem er mit diesem

sich verseift. Nußbaum

empfiehlt schließlich,

die Malereien innen wie

außen sofort auf der

frischen Putzfläche aus-

führen zu lassen, bevor

Milcheiweiß und Ätz-

kalk sich völlig ver-

bunden haben, weil

dann die Farbe sich weit inniger mit der Putzfläche verbindet, als wenn

die Oberfläche der letztem bereits völlig erhärtet ist.

Auch die Kalkfarbe muß für Malerei auf Außenflächen Magermilch-

zusatz erhalten. Die (höchste Haltbarkeit wird durch Alfrescomalerei mit

Milchkalkfarbe auf Milchkalkverputz erzielt. Auf fester Putzkruste herge-

stellte Malereien vermögen mit der Zeit abzublättern.

Schule mit 2 Lehr-, 1 Lehrmittelzimmer, mit angebautem Wohnflügel für 2 Lehrer-

wohnungen. ■— Nach dem Modell. _

Architekten: Baurat G. Weidenbach & Tschammer in Leipzig.

Schule mit 2 Lehr-, 1 Lehrmittel- und 1 Schulausschußzimmer, mit Lehrerwohngebäude

und Wandelhalle (Bärenstein i. Erzg.). — Nach dem Modell.

Architekt: August Grothe in Dresden.

Schule mit 4 Lehr-, 2 Lehrmittelzimmern und 1 Handfertigkeitsraum, mit 2 eingebauten y

Lehrerwohnungen (für Gebirgsgegend). — Nach dem Modell.

Architekt: Baurat Kurt Diestel in Dresden.

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 10

Schule mit 4 Lehr- und 2 Lehrmittelzimmern mit angebautem Wohnflügel. Baukosten

38 518 Mark. — Nach dem Modell.

Architekt: August Grothe in Dresden.

Die Aborte der Wohnungen befinden sich im Hause, die für die

Schulkinder außerhalb, mit dem Schulgebäude durch überdeckten Gang

verbunden.

Durch die Unterbringung der Wohnungen in einem besonderen

Flügel konnten die

Unterschiede zwischen

Schul- und Wohnräu¬

men in Bezug auf Höhe

u. s. w. voll berücksich¬

tigt und letztere sehr

behaglich und traulich

ausgestaltet werden.

Die Anordnung und

Ausstattung der Wohn¬

räume findet allgemein

wohlverdiente Aner¬

kennung, ebenso die

von Architekt Ernst

Kühn selbst entwor¬

fenen und von ver¬

schiedenen sächsischen

Meistern ausgeführten

Möbel. Die zweckdien¬

liche Gestaltung des

Innern findet auch im Äußern leicht Ausdruck, das dieses mit geringen

Mitteln, schlicht und ehrlich, in der Umgebung von Bäumen und Sträuchern

erstellte Gebäude als geistigen Mittelpunkt des Ortes kennzeichnet.

Die Baukosten betragen nach ungefähren Ermittlungen: für das

Wohnhaus (1081 cbm zu 14 Mk.) 15 134 Mk.; für

die Schule (1276 cbm zu 13 Mk.) 16588 Mk.; für

das Türmchen 600 Mk. und für das Abort¬

gebäude mit Gruben (120 cbm zu 8 Mk.)

960 Mk.; zusammen 33282 Mk.

In dem zweiten Klassenzimmer dieses Muster¬

gebäudes hat der Ausschuß zur Pflege hei¬

matlicher Kunst und Bauweise in Sachsen

und Thüringen (Vorsitzender Oberbaurat Karl

Schmid) eine weitere Schulausstellung ver¬

anstaltet, bestehend aus zahlreichen Plänen und

Modellen für Dorf- und Kleinstadtschulen der ver¬

schiedensten Gegenden. Sie veranschaulichen in

überzeugender Weise die rührigen und von besten

Erfolgen gekrönten Bestrebungen, diese Schulbauten

besser als bisher künstlerisch und wirtschaftlich zu

gestalten und sie vor allem der ländlichen Um¬

gebung anzupassen. In einer höchst lehrreichen Zu¬

sammenstellung photographischer Aufnahmen von

in den letzten Jahren in Sachsen erbauten Dorf¬

schulen weist Oberbaurat Schmid nach, wie un¬

glaublich damit an dem Charakter der Dörfer ge¬

sündigt worden ist und wie dringend die Besserung

nottut, welche die neuen Vorbilder so verheißungsvoll anbahnen. Diese

stellen Schulbauten verschiedenster Größe dar, von der kleinen einklassigen

Schule für bis zu 24 Schülern, mit Lehrerwohnung, wie sie z. B. vom

Landbauamt Plauen i. V. 1904 für den Waldflecken Kottenhaide i. V. mit

nur 8780 Mk. Gesamtbaukosten errichtet worden ist, oder von Oberbaurat

Schmid mit Lehrerwohnung und Lehrmittelzimmer für den Bezirk Dippoldis-

walde und andere und von Regierungsbaumeister A. Pusch in mehreren

Formen geplant ist, bis zur vierklassigen Schule mit zwei Lehrmittel-

zimmern und angebautem Wohnflüge!. Einige der größeren Modelle sind

nebenstehend abgebildet. Die oberbayrische Dorfschule mit Gemeindeamt

und Lehrerwohnung ist durch ein Modell von Architekt Schweighardt in

München dargestellt.— Unter den Entwürfen ist Prof. Theodor Fischer

in Stuttgart mit drei Schulen für Höfen, Friedrichshafen und Binsdorf ver-

treten, Architekt Fr. Zell mit der kürzlich in der »Siidd. Bauzeitung«

ausführlich geschilderten Schule in Feilnbach, Prof. Aug. Thierseh mit

oberbayrischen Schulen, Prof. Dr. Vetterling in Darmstadt mit dem

Entwurf für die Schule in Büdingen. Daran schließen sich weitere Ent-

würfe für sächsische Schulbauten von Prof. Tscharmann und den Ar-

chitekten O. Menzel, K. S. Scherz und Aug. Grothe. Vortrefflich paßt

in diesen Rahmen auch Prof. Fischers prächtige Dorfkirche für Gaggstadt.

Mag auch hie und da weitere Vervollkommnung in der Durchbildung

der Einzelheiten erforderlich sein, bis man zu der für Fischers Entwürfe

so außerordentlich bezeichnenden Selbstverständlichkeit der höchsten Ein-

fachheit und Sachlichkeit durchgedrungen ist, die zugleich die ureigenste

künstlerische Stimmung in sich schließt — das Gesamtbild dieser Schul-

gruppe fügt sich würdig in den großen Rahmen der Dresdener Ausstellung

ein. Möchten die vortrefflichen Anregungen, die sie gibt, recht bald gründ-

lichste Beachtung und Verwertung finden im ganzen deutschen Vaterlande!

Putz als Malgrund auf zeitweilig feuchten oder Außenwänden.

Die Zerstörung der Malerei auf dauernd oder längere Zeit feucht bleiben-

den Flächen und auf zeitweilig durchfeuchteten Wänden liegt nach einer

Ausführung von Prof. Nußbaum im Zentralblatt d. Bauverwaltung weit

weniger an den Malmitteln als am Putz, dessen Auswitterungen die Farbe

zerstören, sobald er nicht vollkommen gegen die Wandfeuchtigkeit isoliert

ist. Das ist aber sehr schwierig, weil die Alkalien des Kalks und vor allem

des Zementkalkputzes die Öle des Teers, Gudrons u. s. w. rasch verseifen und

damit durchlässig machen. Bei der Untersuchung der Mörtelzusammen-

setzung mittelalterlicher Bauwerke in Nord- und Ostdeutschland hatte

Prof. Nußbaum sowohl im Mauermörtel von Bruchsteinmauerwerk als in

dessen Innenverputz organische Säuren festgestellt, die auf Zusatz von

Milcheiweiß schließen ließen. Gerade in diesen Gebäuden war die Malerei

besonders gut erhalten. Auf Grund von Versuchen und Erfahrungen mit

der Beimengung von Magermilch oder Milchgerinnsel (Käsequark) empfiehlt

Prof. Nußbaum nun für den Innenputz von Räumen, die eine künst-

lerische Ausmalung erhalten sollen, ausschließlich Milchputz zu verwenden.

Dieser bietet, selbst über sofort nach der Fertigstellung ringsum geputztem

Zementmauerwerk, einen haltbaren Schutz gegen

von außen durchdringende Feuchtigkeit und da-

durch hervorgerufene Ausblühungen, ja bei den- im

kleinen Maßstabe angestellten Versuchen blieb trotz

dauernder Feuchthaltung der Versuchsstücke die

Malerei nicht nur tadellos, sondern sie zeigte nach

dem Trocknen eine höhere Farbenfrische, als es über

gewöhnlichem Kalkputz der Fall zu sein pflegt. Für

den Milchputzmörtel wird folgende Herstellungs-

weise empfohlen: gelöschter Weißkalk und Sand

werden mit wenig Wasser sorgfältig zu einem ganz

steifen Brei vermengt, der einige Tage lagern kann.

Von ihm wird stets nur so viel entnommen, wie

etwa in einer Stunde verarbeitet wird, mit Mager-

milch schlank gemacht und dabei nochmals gründ-

lich durchgemengt. Käsequark wird zweckmäßig

gleich von vornherein zugesetzt und besonders

sorgfältig vermischt, damit alle Kalkteile mit Eiweiß-

teilen in innige Berührung kommen. Auf einen

Raumteil Kalkbrei ist etwa ein Raumteil Quark er-

forderlich. Der Sandzusatz darf nicht mehr als 2:1 betragen, wenn aus-

reichende Undurchlässigkeit erzielt werden soll. Für besondere Zwecke

kann man der obersten feinen Verputzschicht Erdfarbe zusetzen.

Auch für Außenwandputz macht Milchkalkmörtel die Malerei wesent-

lich haltbarer als ge-

wöhnlicher Kalkmörtel,

wenn der ganze Ver-

putz mit Milchkalk-

mörtel hergestellt wird

und nicht bloß eine

Deckschicht. Fettteile

dürfen nicht in der zu

verwendenden Milch

zurückgeblieben sein,

weil Fett die innige Ver-

bindung des Ätzkalkes

mit dem Eiweiß hindert,

indem er mit diesem

sich verseift. Nußbaum

empfiehlt schließlich,

die Malereien innen wie

außen sofort auf der

frischen Putzfläche aus-

führen zu lassen, bevor

Milcheiweiß und Ätz-

kalk sich völlig ver-

bunden haben, weil

dann die Farbe sich weit inniger mit der Putzfläche verbindet, als wenn

die Oberfläche der letztem bereits völlig erhärtet ist.

Auch die Kalkfarbe muß für Malerei auf Außenflächen Magermilch-

zusatz erhalten. Die (höchste Haltbarkeit wird durch Alfrescomalerei mit

Milchkalkfarbe auf Milchkalkverputz erzielt. Auf fester Putzkruste herge-

stellte Malereien vermögen mit der Zeit abzublättern.

Schule mit 2 Lehr-, 1 Lehrmittelzimmer, mit angebautem Wohnflügel für 2 Lehrer-

wohnungen. ■— Nach dem Modell. _

Architekten: Baurat G. Weidenbach & Tschammer in Leipzig.

Schule mit 2 Lehr-, 1 Lehrmittel- und 1 Schulausschußzimmer, mit Lehrerwohngebäude

und Wandelhalle (Bärenstein i. Erzg.). — Nach dem Modell.

Architekt: August Grothe in Dresden.

Schule mit 4 Lehr-, 2 Lehrmittelzimmern und 1 Handfertigkeitsraum, mit 2 eingebauten y

Lehrerwohnungen (für Gebirgsgegend). — Nach dem Modell.

Architekt: Baurat Kurt Diestel in Dresden.