MARCEL REYMOND

Trionfo della Morte del Camposanto di Pisa. Nella stessa città l’ho notato nella chiesa di

San Francesco, su una tomba datata 1414. Ritrovando due volte a Pisa questo motivo che

non esiste affatto a Firenze, io mi domando se esso non sia stato mantenuto a Pisa, per la

presenza di quei numerosi sarcofagi che i Pisani raccoglievano per il loro Camposanto, e mi

domando anche se non fu a Pisa, che Donatello, vedendo i sarcofagi antichi e la tomba di

San Francesco, prese l’idea di quel motivo, quando nel 1427 si recò in quella città per

scolpire la tomba del Cardinal Brancacci.

Questo motivo che noi vediamo apparire per la prima volta a Firenze nei monumenti

di Giovanni de’ Medici e di Onofrio Strozzi, lo ritroviamo in alcune opere tutte anteriori

al 1460; nella porta della cappella de’Pazzi eseguita verso il 1440 (fig. 1), nel tabernacolo

del Consiglio dei Mercanti in Or San Michele (fig. 4). In queste due opere il motivo è la

riproduzione letterale di quello delle tombe Strozzi e Medici. Io non noto altra differenza

all’infuori della posizione dei nastri che non son collocati, come nel sepolcro Strozzi, alla

estremità del motivo, ma al centro. Si noti anche un dettaglio assai particolare che può far

supporre contemporanei la porta della cappella de’ Pazzi e il tabernacolo dei mercanti, cioè

il nastro che nelle due opere passa sul braccio dei putti.

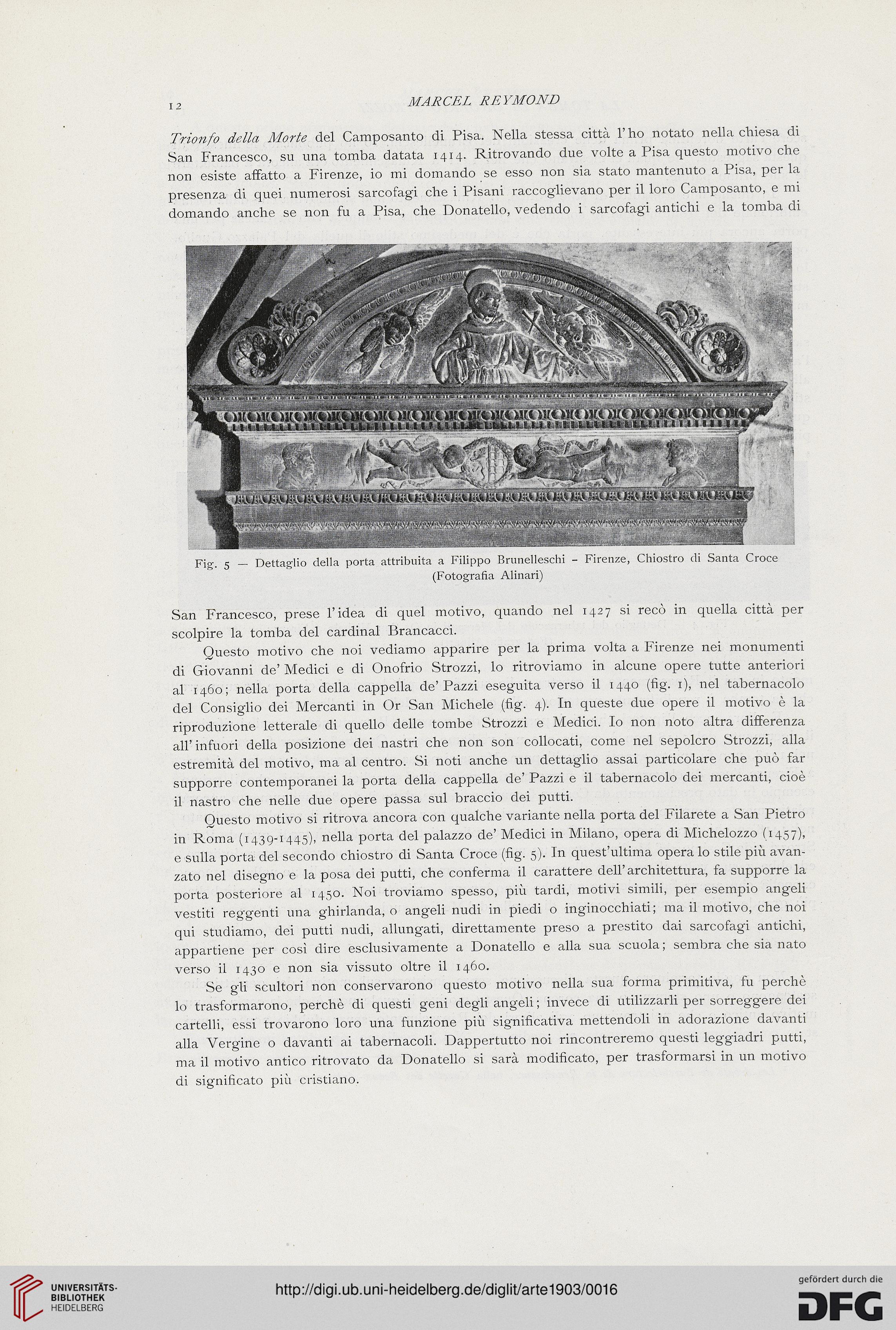

Questo motivo si ritrova ancora con qualche variante nella porta del Filarete a San Pietro

in Roma (1439-1445), nella porta del palazzo de’ Medici in Milano, opera di Michelozzo (1457),

e sulla porta del secondo chiostro di Santa Croce (fig. 5). In quest’ultima opera lo stile più avan-

zato nel disegno e la posa dei putti, che conferma il carattere dell’architettura, fa supporre la

porta posteriore al 1450. Noi troviamo spesso, più tardi, motivi simili, per esempio angeli

vestiti reggenti una ghirlanda, o angeli nudi in piedi o inginocchiati; ma il motivo, che noi

qui studiamo, dei putti nudi, allungati, direttamente preso a prestito dai sarcofagi antichi,

appartiene per così dire esclusivamente a Donatello e alla sua scuola ; sembra che sia nato

verso il 1430 e non sia vissuto oltre il 1460.

Se gli scultori non conservarono questo motivo nella sua forma primitiva, fu perchè

lo trasformarono, perchè di questi geni degli angeli ; invece di utilizzarli per sorreggere dei

cartelli, essi trovarono loro una funzione più significativa mettendoli in adorazione davanti

alla Vergine o davanti ai tabernacoli. Dappertutto noi rincontreremo questi leggiadri putti,

ma il motivo antico ritrovato da Donatello si sarà modificato, per trasformarsi in un motivo

di significato più cristiano.

Fig. 5 — Dettaglio della porta attribuita a Filippo Brunelleschi -

(Fotografia Alinari)

Firenze, Chiostro di Santa Croce

Trionfo della Morte del Camposanto di Pisa. Nella stessa città l’ho notato nella chiesa di

San Francesco, su una tomba datata 1414. Ritrovando due volte a Pisa questo motivo che

non esiste affatto a Firenze, io mi domando se esso non sia stato mantenuto a Pisa, per la

presenza di quei numerosi sarcofagi che i Pisani raccoglievano per il loro Camposanto, e mi

domando anche se non fu a Pisa, che Donatello, vedendo i sarcofagi antichi e la tomba di

San Francesco, prese l’idea di quel motivo, quando nel 1427 si recò in quella città per

scolpire la tomba del Cardinal Brancacci.

Questo motivo che noi vediamo apparire per la prima volta a Firenze nei monumenti

di Giovanni de’ Medici e di Onofrio Strozzi, lo ritroviamo in alcune opere tutte anteriori

al 1460; nella porta della cappella de’Pazzi eseguita verso il 1440 (fig. 1), nel tabernacolo

del Consiglio dei Mercanti in Or San Michele (fig. 4). In queste due opere il motivo è la

riproduzione letterale di quello delle tombe Strozzi e Medici. Io non noto altra differenza

all’infuori della posizione dei nastri che non son collocati, come nel sepolcro Strozzi, alla

estremità del motivo, ma al centro. Si noti anche un dettaglio assai particolare che può far

supporre contemporanei la porta della cappella de’ Pazzi e il tabernacolo dei mercanti, cioè

il nastro che nelle due opere passa sul braccio dei putti.

Questo motivo si ritrova ancora con qualche variante nella porta del Filarete a San Pietro

in Roma (1439-1445), nella porta del palazzo de’ Medici in Milano, opera di Michelozzo (1457),

e sulla porta del secondo chiostro di Santa Croce (fig. 5). In quest’ultima opera lo stile più avan-

zato nel disegno e la posa dei putti, che conferma il carattere dell’architettura, fa supporre la

porta posteriore al 1450. Noi troviamo spesso, più tardi, motivi simili, per esempio angeli

vestiti reggenti una ghirlanda, o angeli nudi in piedi o inginocchiati; ma il motivo, che noi

qui studiamo, dei putti nudi, allungati, direttamente preso a prestito dai sarcofagi antichi,

appartiene per così dire esclusivamente a Donatello e alla sua scuola ; sembra che sia nato

verso il 1430 e non sia vissuto oltre il 1460.

Se gli scultori non conservarono questo motivo nella sua forma primitiva, fu perchè

lo trasformarono, perchè di questi geni degli angeli ; invece di utilizzarli per sorreggere dei

cartelli, essi trovarono loro una funzione più significativa mettendoli in adorazione davanti

alla Vergine o davanti ai tabernacoli. Dappertutto noi rincontreremo questi leggiadri putti,

ma il motivo antico ritrovato da Donatello si sarà modificato, per trasformarsi in un motivo

di significato più cristiano.

Fig. 5 — Dettaglio della porta attribuita a Filippo Brunelleschi -

(Fotografia Alinari)

Firenze, Chiostro di Santa Croce