INTORNO AI CAMPANILI DI RAVENNA

169

Nessuna discussione dunque sull’età della cappella.

La torre penetra circa m. 0,50 nel muro di base della

cappella e un po’ meno nei piani superiori. Tale pe-

netrazione è confermata, prescindendo dalle mie os-

servazioni, da parecchi disegni eseguiti appositamente

per la Guida di Ravenna. 1 Sono opera, se debbo

guardare allo stile, dello stesso signor Gardella, il

quale arricchì quel volume di parecchi schizzi molto

ben fatti. Tutti comprendono che nessuno, volendo

innalzare una torre, prende a scalpellare un muro pree-

sistente per l’altezza di parecchi piani, senza contare

le fondazioni, per incassarvi poi la torre futura. Si li-

miterebbe semplicemente o a fondare la torre un poco

più in là, ottenendo la tangenza, o se non avesse ter-

reno disponibile restringerebbe il diametro. Cinquanta

centimetri su otto m. e più non sono gran cosa. Vi-

ceversa se la torre esiste già, è molto comodo e ra-

zionale addossarle un muro costruendolo più sottile

dove abbisogna perchè alla deficienza della muraglia

in quel punto supplisce assai bene la robustezza del-

l’appoggio. Da questi dati di fatto ne consegue che

noi con tutta sicurezza potremo ritenere la torre più

antica della cappella. Che poi in fondo anche il G.,

pur non volendolo confessare, debba, entro sè, conve-

nire di tutto questo, si rileva dalle parole di colore

oscuro : « pare che la torre in origine non avesse fab-

briche addossate ». Ciò vuol dire in lingua povera,

ma più sincera, che la torre in origine sorgeva come

le altre completamente isolata.

A che serviva questa torre ? La risposta non è fa-

cile, tanto più che nell'interno è profondamente alte-

rata. Il G. non vuol sentir parlare di torri faree e

in questo caso convengo con lui, torre difensiva nep-

pure poiché poco lontano sorgeva la cinta fortificata

probabilmente più elevata. Inoltre, le sue mura non

erano eccessive, solo m. 1.13 in media, senza rilevare

che giudicando dai musaici di Sant’Apollinare N. le

torri di difesa a Classe e a Ravenna erano quadrate.

Non resterebbe che l’uso ecclesiastico o funeratizio.

* * x

Con rigore scientifico abbiamo dunque determinato,

sia qualsivoglia l’uso a cui servì in origine la torre;

i° che questa è anteriore almeno a Pier Crisologo (433),

20 che era isolata avendo la stessa forma e dimensione

di parecchie altre torri cilindriche ravennati, (m. 6 di

diametro interno), con la differenza che, essendo più

antica di quelle di un secolo e mezzo circa, è più tozza

e molto più bassa.

XXX

Prove storico-artistiche. Determinata storicamente

vera l’esistenza e antichità delle torri sacre, anche a

Ravenna, analizziamo le figurazioni musive di Santo

Apollinare N. dove, secondo il G. non si vedono mai

torri campanarie. Ma diamo la parola a lui: «Nei

musaici di Sant’Apollinare N. del primo quarto del

vi secolo 1 troviamo una vista della città di Classe e

una della città di Ravenna, nella quale ultima spe-

cialmente sono riprodotte alcune delle nostre basiliche.

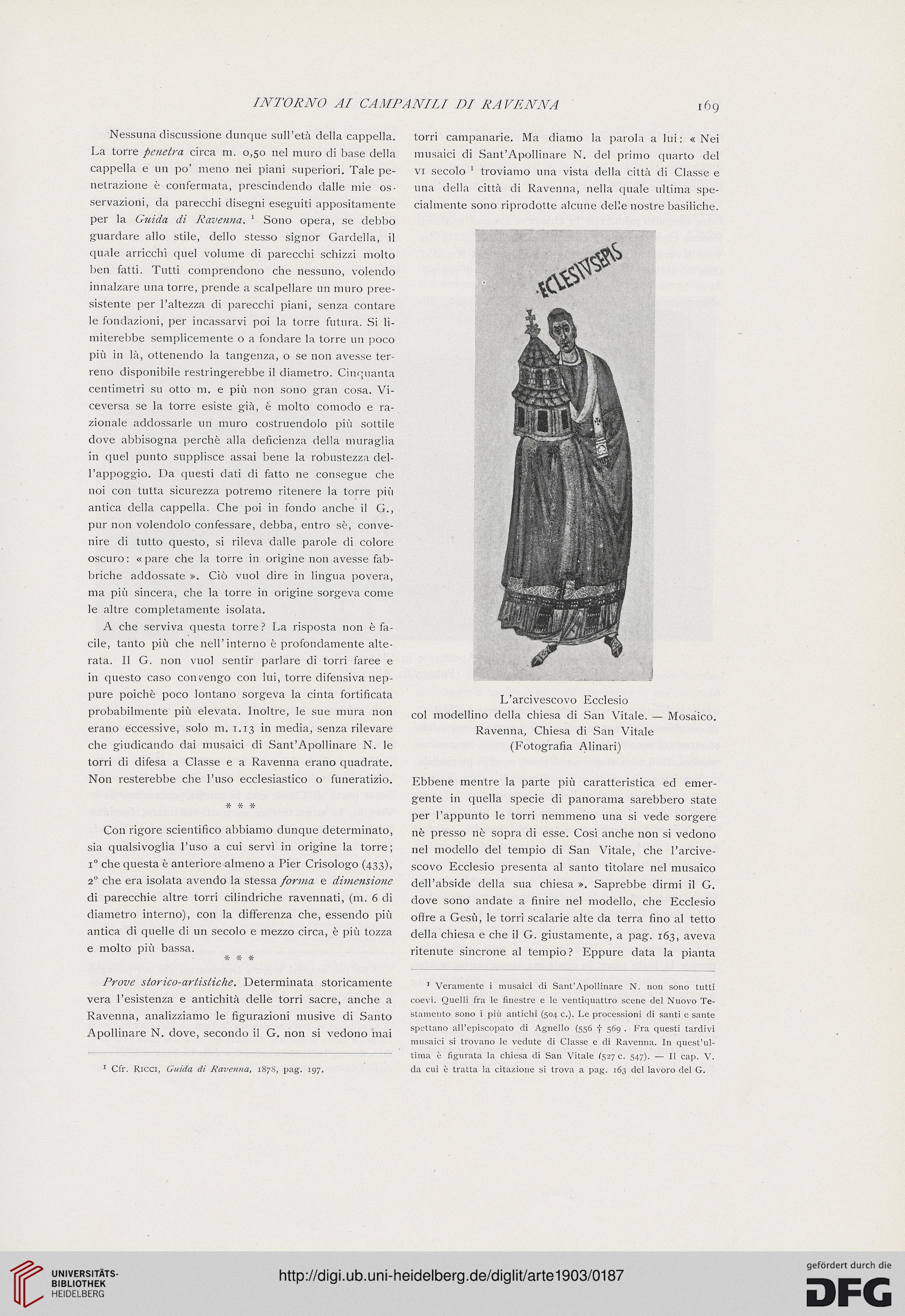

L’arcivescovo Ecclesio

col modellino della chiesa di San Vitale. — Mosàico.

Ravenna, Chiesa di San Vitale

(Fotografia Alinari)

Ebbene mentre la parte più caratteristica ed emer-

gente in quella specie di panorama sarebbero state

per l’appunto le torri nemmeno una si vede sorgere

nè presso nè sopra di esse. Cosi anche non si vedono

nel modello del tempio di San Vitale, che l’arcive-

scovo Ecclesio presenta al santo titolare nel musaico

dell’abside della sua chiesa ». Saprebbe dirmi il G.

dove sono andate a finire nel modello, che Ecclesio

offre a Gesù, le torri scalarie alte da terra fino al tetto

della chiesa e che il G. giustamente, a pag. 163, aveva

ritenute sincrone al tempio ? Eppure data la pianta

1 Veramente i musaici di Sant’Apollinare N. non sono tutti

coevi. Quelli fra le finestre e le ventiquattro scene del Nuovo Te-

stamento sono i più antichi (504 c.). Le processioni di santi e sante

spettano all’episcopato di Agnello (556 f 569 . Fra questi tardivi

musaici si trovano le vedute di Classe e di Ravenna. In quest’ul-

tima è figurata la chiesa di San Vitale (527 c. 547). — Il cap. V.

da cui è tratta la citazione si trova a pag. 163 del lavoro del G.

1 Cfr. Ricci, Guida di Ravenna, 1878, pag. 197,

169

Nessuna discussione dunque sull’età della cappella.

La torre penetra circa m. 0,50 nel muro di base della

cappella e un po’ meno nei piani superiori. Tale pe-

netrazione è confermata, prescindendo dalle mie os-

servazioni, da parecchi disegni eseguiti appositamente

per la Guida di Ravenna. 1 Sono opera, se debbo

guardare allo stile, dello stesso signor Gardella, il

quale arricchì quel volume di parecchi schizzi molto

ben fatti. Tutti comprendono che nessuno, volendo

innalzare una torre, prende a scalpellare un muro pree-

sistente per l’altezza di parecchi piani, senza contare

le fondazioni, per incassarvi poi la torre futura. Si li-

miterebbe semplicemente o a fondare la torre un poco

più in là, ottenendo la tangenza, o se non avesse ter-

reno disponibile restringerebbe il diametro. Cinquanta

centimetri su otto m. e più non sono gran cosa. Vi-

ceversa se la torre esiste già, è molto comodo e ra-

zionale addossarle un muro costruendolo più sottile

dove abbisogna perchè alla deficienza della muraglia

in quel punto supplisce assai bene la robustezza del-

l’appoggio. Da questi dati di fatto ne consegue che

noi con tutta sicurezza potremo ritenere la torre più

antica della cappella. Che poi in fondo anche il G.,

pur non volendolo confessare, debba, entro sè, conve-

nire di tutto questo, si rileva dalle parole di colore

oscuro : « pare che la torre in origine non avesse fab-

briche addossate ». Ciò vuol dire in lingua povera,

ma più sincera, che la torre in origine sorgeva come

le altre completamente isolata.

A che serviva questa torre ? La risposta non è fa-

cile, tanto più che nell'interno è profondamente alte-

rata. Il G. non vuol sentir parlare di torri faree e

in questo caso convengo con lui, torre difensiva nep-

pure poiché poco lontano sorgeva la cinta fortificata

probabilmente più elevata. Inoltre, le sue mura non

erano eccessive, solo m. 1.13 in media, senza rilevare

che giudicando dai musaici di Sant’Apollinare N. le

torri di difesa a Classe e a Ravenna erano quadrate.

Non resterebbe che l’uso ecclesiastico o funeratizio.

* * x

Con rigore scientifico abbiamo dunque determinato,

sia qualsivoglia l’uso a cui servì in origine la torre;

i° che questa è anteriore almeno a Pier Crisologo (433),

20 che era isolata avendo la stessa forma e dimensione

di parecchie altre torri cilindriche ravennati, (m. 6 di

diametro interno), con la differenza che, essendo più

antica di quelle di un secolo e mezzo circa, è più tozza

e molto più bassa.

XXX

Prove storico-artistiche. Determinata storicamente

vera l’esistenza e antichità delle torri sacre, anche a

Ravenna, analizziamo le figurazioni musive di Santo

Apollinare N. dove, secondo il G. non si vedono mai

torri campanarie. Ma diamo la parola a lui: «Nei

musaici di Sant’Apollinare N. del primo quarto del

vi secolo 1 troviamo una vista della città di Classe e

una della città di Ravenna, nella quale ultima spe-

cialmente sono riprodotte alcune delle nostre basiliche.

L’arcivescovo Ecclesio

col modellino della chiesa di San Vitale. — Mosàico.

Ravenna, Chiesa di San Vitale

(Fotografia Alinari)

Ebbene mentre la parte più caratteristica ed emer-

gente in quella specie di panorama sarebbero state

per l’appunto le torri nemmeno una si vede sorgere

nè presso nè sopra di esse. Cosi anche non si vedono

nel modello del tempio di San Vitale, che l’arcive-

scovo Ecclesio presenta al santo titolare nel musaico

dell’abside della sua chiesa ». Saprebbe dirmi il G.

dove sono andate a finire nel modello, che Ecclesio

offre a Gesù, le torri scalarie alte da terra fino al tetto

della chiesa e che il G. giustamente, a pag. 163, aveva

ritenute sincrone al tempio ? Eppure data la pianta

1 Veramente i musaici di Sant’Apollinare N. non sono tutti

coevi. Quelli fra le finestre e le ventiquattro scene del Nuovo Te-

stamento sono i più antichi (504 c.). Le processioni di santi e sante

spettano all’episcopato di Agnello (556 f 569 . Fra questi tardivi

musaici si trovano le vedute di Classe e di Ravenna. In quest’ul-

tima è figurata la chiesa di San Vitale (527 c. 547). — Il cap. V.

da cui è tratta la citazione si trova a pag. 163 del lavoro del G.

1 Cfr. Ricci, Guida di Ravenna, 1878, pag. 197,