IL PERIODO ROMANO DI £. SUARDI DETTO IL BRAMANTINO

2 7

E tutto questo senza far parola della Pelucca in

cui il Suida vuol pure scorgere la mano del Bramati-

tino in un graziosissimo putto, che è quanto di meglio

fece il Lumi accanto al delizioso trasporto della salma

di Santa Caterina.1

Sarebbe davvero il caso di domandarci che cosa

abbia significato Roma per un artista tanto valoroso

se non la decadenza.

Il decreto di Francesco II Sforza, con cui nel

maggio del 1525 nomina Bartolomeo Suardi architetto

e pittore ducale, ci assicura ch’egli aveva fatte « et

egregia et laude digna facinora in diversis Italia: locis ».

Poteva quindi il Bramantino, in quel periodo che

dal 1507 va fino al 1513 (anno in cui dipinge a Chia-

ravalle pei cistercensi un’ancona da mandarsi a Roma),

avere peregrinato in qualcun’altra delle città nostre,

prima di ritornare in Lombardia. Certo non si sa-

prebbe come occupare questi quattro anni con i soli

lavori per il Vaticano, testimoniati dal Vasari e dai

documenti della Chigiana, e qualche altra pittura ese-

guita per Roma, come sappiamo da un’oscura noti-

zia del Mancini.2 * *

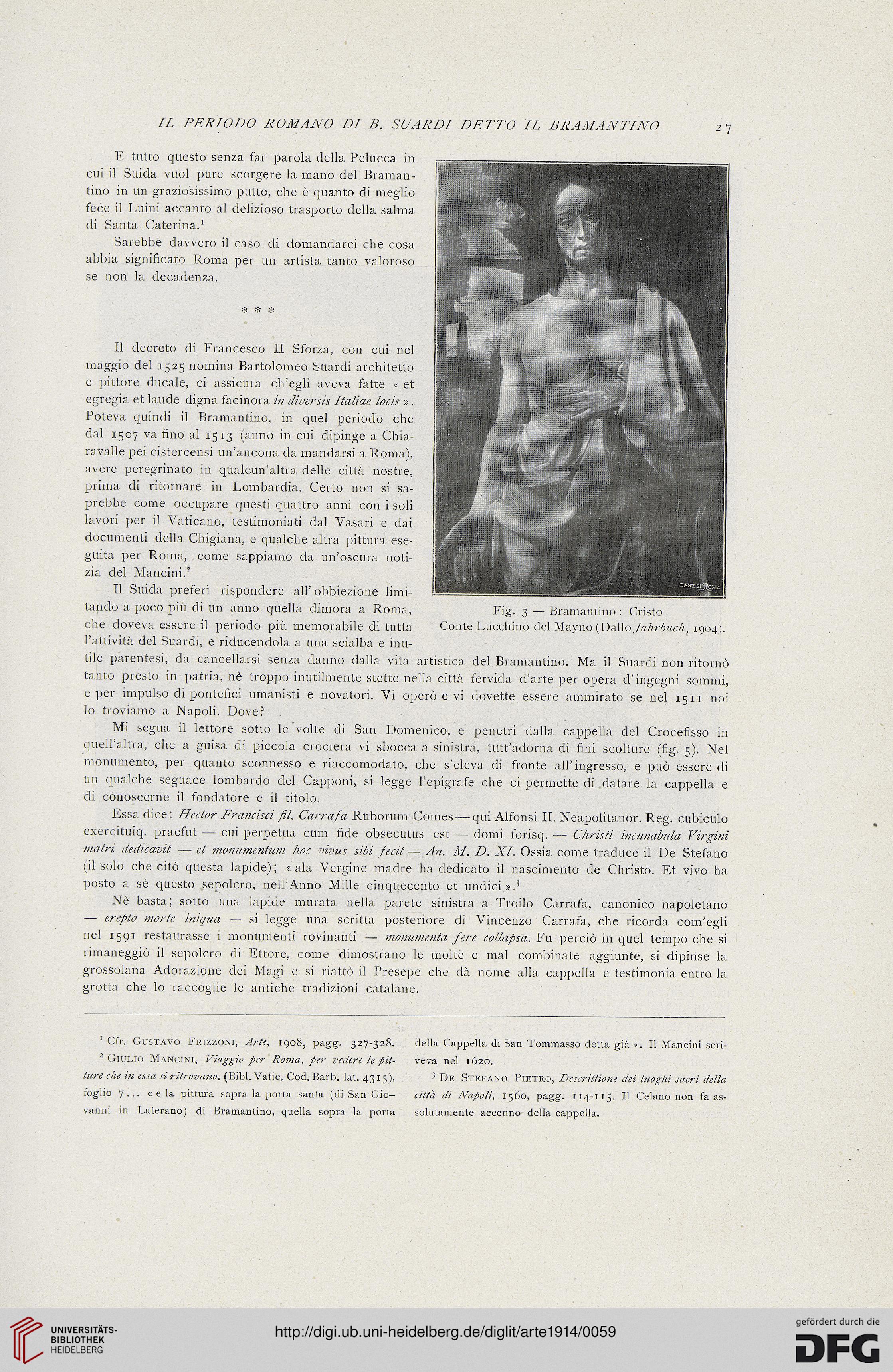

Il Suida preferì rispondere all’ obbiezione limi-

tando a poco più di un anno quella dimora a Roma,

che doveva essere il periodo più memorabile di tutta

l’attività del Suardi, e riducendola a una scialba e inu-

tile parentesi, da cancellarsi senza danno dalla vita artistica del Bramantino. Ma il Suardi non ritornò

tanto presto in patria, nè troppo inutilmente stette nella città fervida d’arte per opera d’ingegni sommi,

e per impulso di pontefici umanisti e novatori. Vi operò e vi dovette essere ammirato se nel 1511 noi

lo troviamo a Napoli. Dover

Mi segua il lettore sotto le volte di San Domenico, e penetri dalla cappella del Crocefisso in

quell’altra, che a guisa di piccola crociera vi sbocca a sinistra, tutt’adorna di fini scolture (fig. 5). Nel

monumento, per quanto sconnesso e riaccomodato, che s’eleva di fronte all’ingresso, e può essere di

un qualche seguace lombardo del Capponi, si legge l’epigrafe che ci permette di datare la cappella e

di conoscerne il fondatore e il titolo.

Essa dice: Hector Francisci fil. Carrafa Ruborum Comes — qui Alfonsi IL Neapolitanor. Reg. cubiculo

exercituiq. praefut — cui perpetua cum fide obsecutus est — domi forisq. — Christi incunabulo, Virgini

matri dedicavit — et monumentum ho: civus sibi fecit — An. M. D. XI. Ossia come traduce il De Stefano

(il solo che citò questa lapide); «ala Vergine madre ha dedicato il nascimento de Cliristo. Et vivo ha

posto a sè questo sepolcro, nell'Anno Mille cinquecento et undici».5

Nè basta; sotto una lapide murata nella parete sinistra a Troilo Carrafa, canonico napoletano

— erepto tnorte iniqua — si legge una scritta posteriore di Vincenzo Carrafa, che ricorda com’egli

nel 1591 restaurasse i monumenti rovinanti — monumenta fere collapsa. Fu perciò in quel tempo che si

rimaneggiò il sepolcro di Ettore, come dimostrano le moltè e mal combinate aggiunte, si dipinse la

grossolana Adorazione dei Magi e si riattò il Presepe che dà nome alla cappella e testimonia entro la

grotta che lo raccoglie le antiche tradizioni catalane.

1 Cfr. Gustavo Frizzoni, Arte, 1908, pagg. 327-328.

2 Giulio Mancini, Viaggio per Roma, per vedere .le pit-

ture che in essa si ritrovano. (Bibl. Vatic. Cod. Barb. lat. 4315),

foglio 7 ... « e la pittura sopra la porta santa (di San Gio-

vanni in Laterano) di Bramantino, quella sopra la porta

della Cappella di San Tommasso detta già ». Il Mancini scri-

veva nel 1620.

1 De Stefano Pietro, Descrittione dei luoghi sacri della

citta di Napoli, 1560, pagg. 114-115. Il Celano non fa as-

solutamente accenna della cappella.

2 7

E tutto questo senza far parola della Pelucca in

cui il Suida vuol pure scorgere la mano del Bramati-

tino in un graziosissimo putto, che è quanto di meglio

fece il Lumi accanto al delizioso trasporto della salma

di Santa Caterina.1

Sarebbe davvero il caso di domandarci che cosa

abbia significato Roma per un artista tanto valoroso

se non la decadenza.

Il decreto di Francesco II Sforza, con cui nel

maggio del 1525 nomina Bartolomeo Suardi architetto

e pittore ducale, ci assicura ch’egli aveva fatte « et

egregia et laude digna facinora in diversis Italia: locis ».

Poteva quindi il Bramantino, in quel periodo che

dal 1507 va fino al 1513 (anno in cui dipinge a Chia-

ravalle pei cistercensi un’ancona da mandarsi a Roma),

avere peregrinato in qualcun’altra delle città nostre,

prima di ritornare in Lombardia. Certo non si sa-

prebbe come occupare questi quattro anni con i soli

lavori per il Vaticano, testimoniati dal Vasari e dai

documenti della Chigiana, e qualche altra pittura ese-

guita per Roma, come sappiamo da un’oscura noti-

zia del Mancini.2 * *

Il Suida preferì rispondere all’ obbiezione limi-

tando a poco più di un anno quella dimora a Roma,

che doveva essere il periodo più memorabile di tutta

l’attività del Suardi, e riducendola a una scialba e inu-

tile parentesi, da cancellarsi senza danno dalla vita artistica del Bramantino. Ma il Suardi non ritornò

tanto presto in patria, nè troppo inutilmente stette nella città fervida d’arte per opera d’ingegni sommi,

e per impulso di pontefici umanisti e novatori. Vi operò e vi dovette essere ammirato se nel 1511 noi

lo troviamo a Napoli. Dover

Mi segua il lettore sotto le volte di San Domenico, e penetri dalla cappella del Crocefisso in

quell’altra, che a guisa di piccola crociera vi sbocca a sinistra, tutt’adorna di fini scolture (fig. 5). Nel

monumento, per quanto sconnesso e riaccomodato, che s’eleva di fronte all’ingresso, e può essere di

un qualche seguace lombardo del Capponi, si legge l’epigrafe che ci permette di datare la cappella e

di conoscerne il fondatore e il titolo.

Essa dice: Hector Francisci fil. Carrafa Ruborum Comes — qui Alfonsi IL Neapolitanor. Reg. cubiculo

exercituiq. praefut — cui perpetua cum fide obsecutus est — domi forisq. — Christi incunabulo, Virgini

matri dedicavit — et monumentum ho: civus sibi fecit — An. M. D. XI. Ossia come traduce il De Stefano

(il solo che citò questa lapide); «ala Vergine madre ha dedicato il nascimento de Cliristo. Et vivo ha

posto a sè questo sepolcro, nell'Anno Mille cinquecento et undici».5

Nè basta; sotto una lapide murata nella parete sinistra a Troilo Carrafa, canonico napoletano

— erepto tnorte iniqua — si legge una scritta posteriore di Vincenzo Carrafa, che ricorda com’egli

nel 1591 restaurasse i monumenti rovinanti — monumenta fere collapsa. Fu perciò in quel tempo che si

rimaneggiò il sepolcro di Ettore, come dimostrano le moltè e mal combinate aggiunte, si dipinse la

grossolana Adorazione dei Magi e si riattò il Presepe che dà nome alla cappella e testimonia entro la

grotta che lo raccoglie le antiche tradizioni catalane.

1 Cfr. Gustavo Frizzoni, Arte, 1908, pagg. 327-328.

2 Giulio Mancini, Viaggio per Roma, per vedere .le pit-

ture che in essa si ritrovano. (Bibl. Vatic. Cod. Barb. lat. 4315),

foglio 7 ... « e la pittura sopra la porta santa (di San Gio-

vanni in Laterano) di Bramantino, quella sopra la porta

della Cappella di San Tommasso detta già ». Il Mancini scri-

veva nel 1620.

1 De Stefano Pietro, Descrittione dei luoghi sacri della

citta di Napoli, 1560, pagg. 114-115. Il Celano non fa as-

solutamente accenna della cappella.