IL PERIODO ROMANO DI B. SUARDI DETTO II BRAMANTI NO

29

dei foppeschi. L’ombra incomincia subito sotto alla

sporgente mandibola ed è così forte da rassomigliare

la figura a un intarsio di pezzi schiarati e oscuri (fig. 6).

11 turbantello rosa sbiancato è il solito che Far"

tista derivò dagli esemplari di Ercole de’ Roberti

e dà alla rude figura quel tanto d’esotico che con-

viene al personaggio orientale. Dall’alto i festoni di

frutta tratteggiati con uno spirito e una semplicità

ammirabili, sono più che altro un pretesto per ot-

tenere dei partiti di tensione e di peso che superano

ogni preoccupazione realistica.

Una larghezza nuova anima ogni cosa, e rende

l’artista schivo di vezzi e di gentilezze. Le stesse

mani sensitive e nobili — sensitiv und adelig — come

notò il Suida, caratteristiche dell’Adorazione del Bam-

bino all’Ambrosiana e del quadretto di Filemone e

Bauci, perdono quella loro finezza e nervosità, di-

vengono più brevi e rotondeggianti, quasi bambine-

sche, come si vedono poi nell’Adorazione dei Magi

Layard.

Nel pennacchio a destra è invece un vecchio

dalla barba lunghissima e acuminata, quale spesso

ritroviamo in Cosmè, intento a leggere in un fila-

terio le divine profezie (fig. 7). Ma il ricordo fer-

rarese non è che lontano e trasformato da quel

desiderio di romanità che il pittore mostra di aver attinto, oltre che da Bramante, da Melozzo e dallo

stesso Piero.

In un terzo pennacchio un profeta glabro, dalla forte bazza, fratello al personaggio, che ritto a

sinistra del trono porge la grande situla al piccolo Gesù nell’Adorazione dei Magi Layard, coperto da

un berrettone che assai ricorda quello d’una figura mantegnesca nel Battesimo d’Fumogene agli Ere-

mitani, sta leggendo in un aperto volume e come disputando con sè stesso ; ed è strano che un grosso

mazzo di frutta, calato da uno dei soliti encarpi, pare voglia cozzare contro il viso del veggente

(fig. 8). Non minore per originalità d’invenzione è l’ultimo dei profeti, dalla candida barba e dai lunghi

capelli, dalle foltissime ciglia, sotto cui gli occhi sembrano penosamente vedere (fig. 9).1

Nulla del resto concesse il pittore a quanto poteva aver valore puramente decorativo, iconografico

o sentimentale; non curò complicazione alcuna di sagome, nè volle in alcun modo piegarsi al lusso

calligrafico delle rabesche che corrono lungo gl’ intradossi marmorei delle arcate.

Schematico nel segno, ormai conscio che per raggiungere quella solidità stilistica ch’egli perse-

guiva, occorreva sacrificare molto del passato, non tratteggiar la mano sensitiv und adelig, ma andar

verso le costruzioni corporee semplici, che avevano reso Piero dei Franceschi sommo creatore di forme

e di figure.

Perciò gli stessi motivi più bruti, quali il calamaio pendente da uno dei parapetti, le tabellette

recanti le scritte, i festoni di frutta, sono divenuti per la sapienza del pittore altrettanti elementi di

quella bellezza che ammiriamo diffusa in tutto l’affresco; sono stati superati dall’arte.

# * *

Ognun vede che tutto il faticoso e ipotetico edificio elevato dal Suida non può essere più accet-

tato. Io mi riserbo però il compito di distribuire in appendice, secondo un ordine cronologico nuovo,

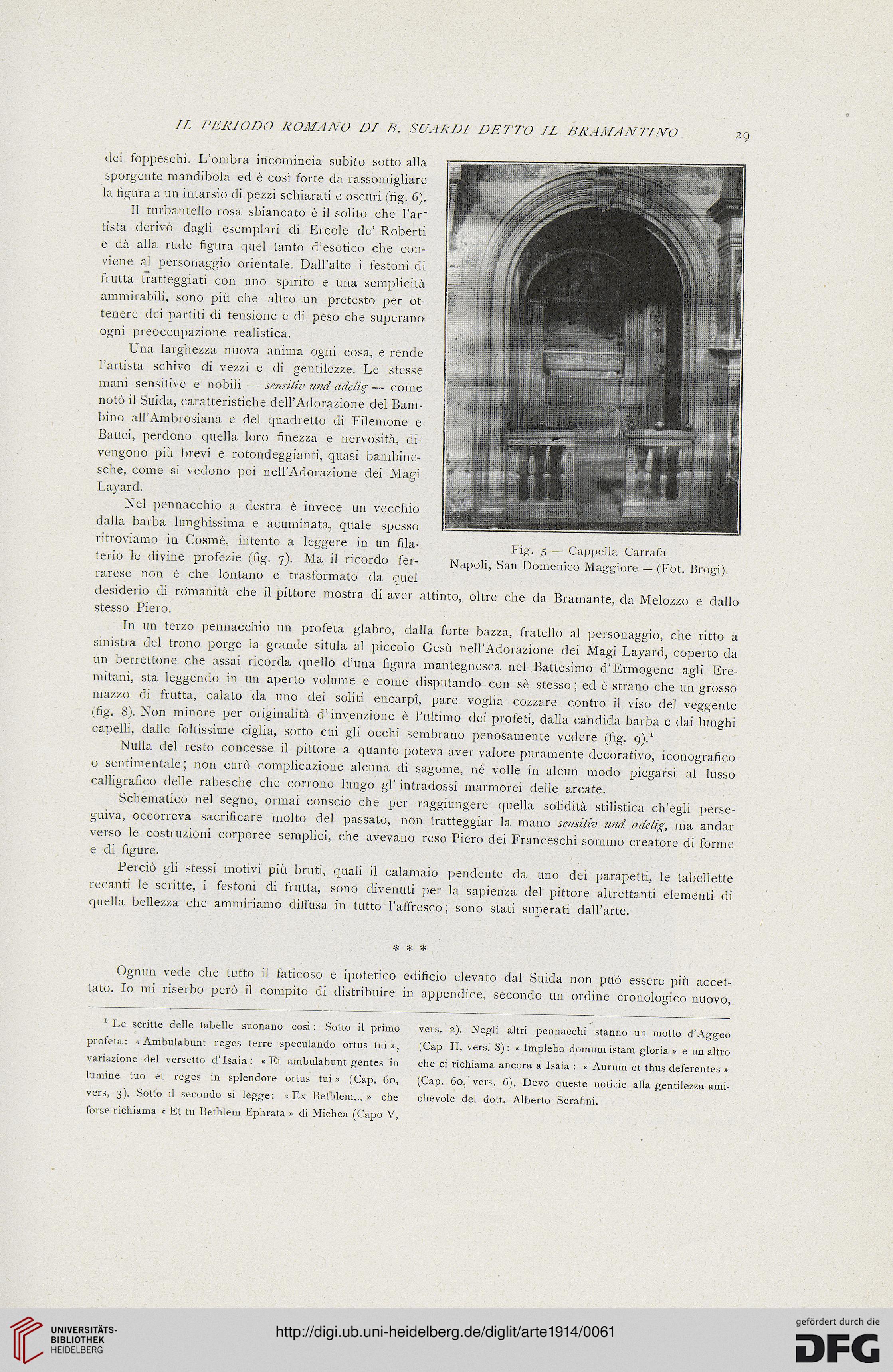

Fig. 5 — Cappella Carrata

Napoli, San Domenico Maggiore — (Fot. Brogi).

1 Le scritte delle tabelle suonano così : Sotto il primo

profeta: « Ambulabunt reges terre speculando ortus tui »,

variazione del versetto d’Isaia : « Et ambulabunt gentes in

lumine tuo et reges in splendore ortus tui » (Cap. 60,

vers, 3). Sotto il secondo si legge: «Ex Bethlem... » che

forse richiama « Et tu Bethlem Ephrata » di Michea (Capo V,

vers. 2). Negli altri pennacchi stanno un motto d’Aggeo

(Cap II, vers. 8) : « Implebo domum istam gloria » e un altro

che ci richiama ancora a Isaia : « Aurum et thus deferentes »

(Cap. 60, vers. 6). Devo queste notizie alla gentilezza ami-

chevole del dott. Alberto Serafini.

29

dei foppeschi. L’ombra incomincia subito sotto alla

sporgente mandibola ed è così forte da rassomigliare

la figura a un intarsio di pezzi schiarati e oscuri (fig. 6).

11 turbantello rosa sbiancato è il solito che Far"

tista derivò dagli esemplari di Ercole de’ Roberti

e dà alla rude figura quel tanto d’esotico che con-

viene al personaggio orientale. Dall’alto i festoni di

frutta tratteggiati con uno spirito e una semplicità

ammirabili, sono più che altro un pretesto per ot-

tenere dei partiti di tensione e di peso che superano

ogni preoccupazione realistica.

Una larghezza nuova anima ogni cosa, e rende

l’artista schivo di vezzi e di gentilezze. Le stesse

mani sensitive e nobili — sensitiv und adelig — come

notò il Suida, caratteristiche dell’Adorazione del Bam-

bino all’Ambrosiana e del quadretto di Filemone e

Bauci, perdono quella loro finezza e nervosità, di-

vengono più brevi e rotondeggianti, quasi bambine-

sche, come si vedono poi nell’Adorazione dei Magi

Layard.

Nel pennacchio a destra è invece un vecchio

dalla barba lunghissima e acuminata, quale spesso

ritroviamo in Cosmè, intento a leggere in un fila-

terio le divine profezie (fig. 7). Ma il ricordo fer-

rarese non è che lontano e trasformato da quel

desiderio di romanità che il pittore mostra di aver attinto, oltre che da Bramante, da Melozzo e dallo

stesso Piero.

In un terzo pennacchio un profeta glabro, dalla forte bazza, fratello al personaggio, che ritto a

sinistra del trono porge la grande situla al piccolo Gesù nell’Adorazione dei Magi Layard, coperto da

un berrettone che assai ricorda quello d’una figura mantegnesca nel Battesimo d’Fumogene agli Ere-

mitani, sta leggendo in un aperto volume e come disputando con sè stesso ; ed è strano che un grosso

mazzo di frutta, calato da uno dei soliti encarpi, pare voglia cozzare contro il viso del veggente

(fig. 8). Non minore per originalità d’invenzione è l’ultimo dei profeti, dalla candida barba e dai lunghi

capelli, dalle foltissime ciglia, sotto cui gli occhi sembrano penosamente vedere (fig. 9).1

Nulla del resto concesse il pittore a quanto poteva aver valore puramente decorativo, iconografico

o sentimentale; non curò complicazione alcuna di sagome, nè volle in alcun modo piegarsi al lusso

calligrafico delle rabesche che corrono lungo gl’ intradossi marmorei delle arcate.

Schematico nel segno, ormai conscio che per raggiungere quella solidità stilistica ch’egli perse-

guiva, occorreva sacrificare molto del passato, non tratteggiar la mano sensitiv und adelig, ma andar

verso le costruzioni corporee semplici, che avevano reso Piero dei Franceschi sommo creatore di forme

e di figure.

Perciò gli stessi motivi più bruti, quali il calamaio pendente da uno dei parapetti, le tabellette

recanti le scritte, i festoni di frutta, sono divenuti per la sapienza del pittore altrettanti elementi di

quella bellezza che ammiriamo diffusa in tutto l’affresco; sono stati superati dall’arte.

# * *

Ognun vede che tutto il faticoso e ipotetico edificio elevato dal Suida non può essere più accet-

tato. Io mi riserbo però il compito di distribuire in appendice, secondo un ordine cronologico nuovo,

Fig. 5 — Cappella Carrata

Napoli, San Domenico Maggiore — (Fot. Brogi).

1 Le scritte delle tabelle suonano così : Sotto il primo

profeta: « Ambulabunt reges terre speculando ortus tui »,

variazione del versetto d’Isaia : « Et ambulabunt gentes in

lumine tuo et reges in splendore ortus tui » (Cap. 60,

vers, 3). Sotto il secondo si legge: «Ex Bethlem... » che

forse richiama « Et tu Bethlem Ephrata » di Michea (Capo V,

vers. 2). Negli altri pennacchi stanno un motto d’Aggeo

(Cap II, vers. 8) : « Implebo domum istam gloria » e un altro

che ci richiama ancora a Isaia : « Aurum et thus deferentes »

(Cap. 60, vers. 6). Devo queste notizie alla gentilezza ami-

chevole del dott. Alberto Serafini.