LE FONTI DELLE GRAZIE DI RAFFAELLO

45

Certo il ferrarese e il fiorentino ebbero un modello comune, come appare al contorci-

mento della figura centrale, allo stringersi delle braccia esterne al busto, al divaricare e spor-

gere delle anche, calcate sopra uno schema uguale, neH’affresco e nel metallo.

Ma forse l'esemplare non stava più dinanzi al Cossa, quando s’accinse alle pitture Schi-

fanoia; perchè egli contorse la figura mediana a sinistra anzi che a destra, inchinò gli assi

delle teste laterali, e dall’amore della simetria fu indotto a sollevare il braccio destro, a ugua-

gliare gli angoli tra l’avambraccio e l’omero, a sciogliere l’abbracciamento per mettere in tutte

due le mani i pomi delle Esperidi.

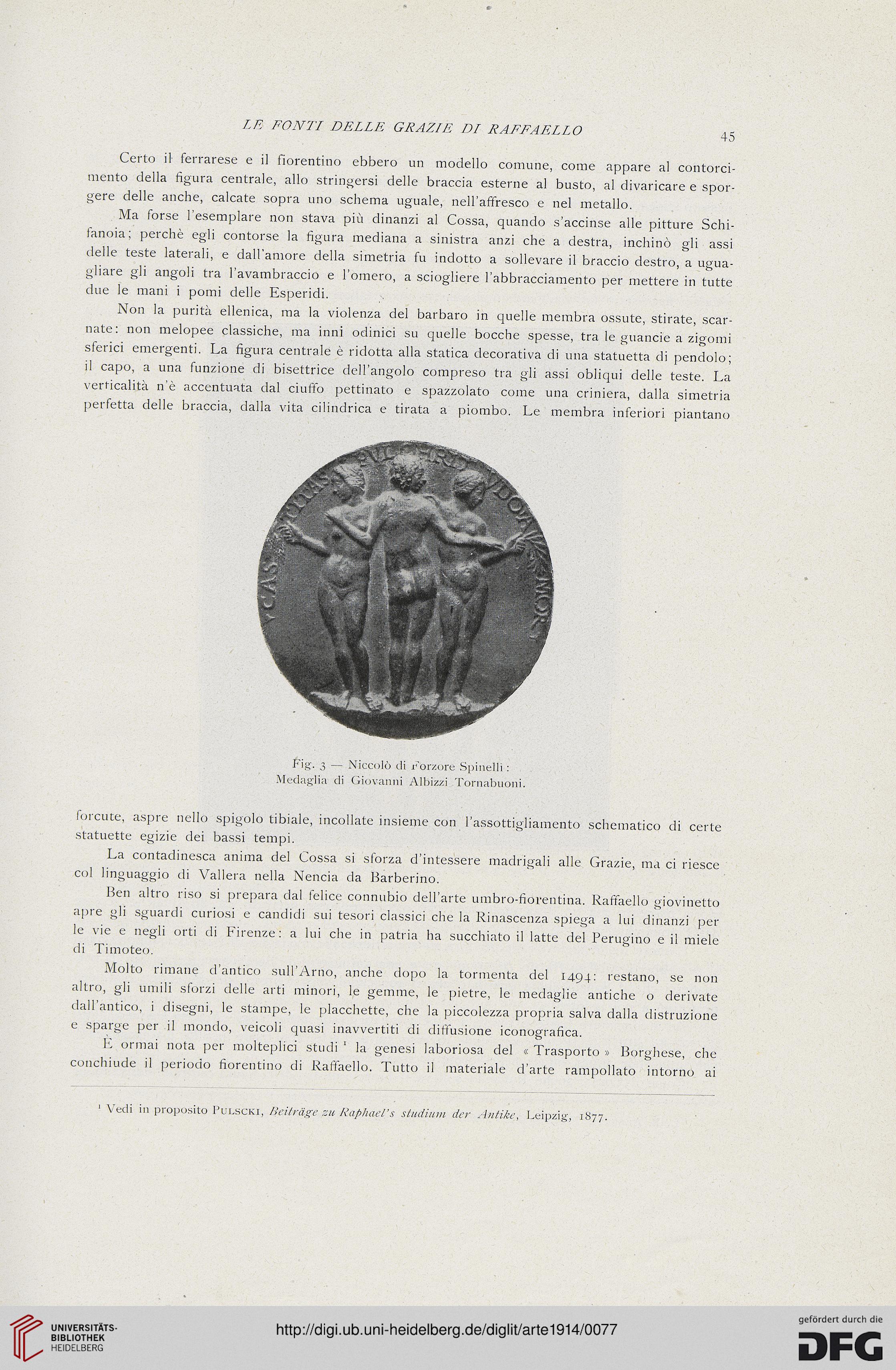

Non la purità ellenica, ma la violenza del barbaro in quelle membra ossute, stirate, scar-

nate: non melopee classiche, ma inni odinici su quelle bocche spesse, tra le guancie a zigomi

sferici emergenti. La figura centrale è ridotta alla statica decorativa di una statuetta di pendolo;

il capo, a una funzione di bisettrice dell’angolo compreso tra gli assi obliqui delle teste. La

verticalità n’è accentuata dal ciuffo pettinato e spazzolato come una criniera, dalla simetria

perfetta delle braccia, dalla vita cilindrica e tirata a piombo. Le membra inferiori piantano

Fig. 3 — Niccolò di Forzore Spinelli :

Medaglia di Giovanni Albizzi Tornabuoni.

forcute, aspre nello spigolo tibiale, incollate insieme con l’assottigliamento schematico di certe

statuette egizie dei bassi tempi.

La contadinesca anima del Cossa si sforza d’intessere madrigali alle Grazie, ma ci riesce

col linguaggio di Vallerà nella Nencia da Barberino.

Ben altro riso si prepara dal felice connubio dell’arte umbro-fiorentina. Raffaello giovinetto

apre gli sguardi curiosi e candidi sui tesori classici che la Rinascenza spiega a lui dinanzi per

le vie e negli orti di Firenze: a lui che in patria ha succhiato il latte del Perugino e il miele

di Timoteo.

Molto rimane d’antico sull’Arno, anche dopo la tormenta del 1494: restano, se non

altro, gli umili sforzi delle arti minori, le gemme, le pietre, le medaglie antiche o derivate

dall’antico, i disegni, le stampe, le placchette, che la piccolezza propria salva dalla distruzione

e sparge per il mondo, veicoli quasi inavvertiti di diffusione iconografica.

È ormai nota per molteplici studi 1 la genesi laboriosa del « Trasporto » Borghese, che

conchiude il periodo fiorentino di Raffaello. Tutto il materiale d’arte rampollato intorno ai

Vedi in proposito Pulscki, Eeitrage zu Raphael’s studium der Antike, Leipzig, 1S77.

45

Certo il ferrarese e il fiorentino ebbero un modello comune, come appare al contorci-

mento della figura centrale, allo stringersi delle braccia esterne al busto, al divaricare e spor-

gere delle anche, calcate sopra uno schema uguale, neH’affresco e nel metallo.

Ma forse l'esemplare non stava più dinanzi al Cossa, quando s’accinse alle pitture Schi-

fanoia; perchè egli contorse la figura mediana a sinistra anzi che a destra, inchinò gli assi

delle teste laterali, e dall’amore della simetria fu indotto a sollevare il braccio destro, a ugua-

gliare gli angoli tra l’avambraccio e l’omero, a sciogliere l’abbracciamento per mettere in tutte

due le mani i pomi delle Esperidi.

Non la purità ellenica, ma la violenza del barbaro in quelle membra ossute, stirate, scar-

nate: non melopee classiche, ma inni odinici su quelle bocche spesse, tra le guancie a zigomi

sferici emergenti. La figura centrale è ridotta alla statica decorativa di una statuetta di pendolo;

il capo, a una funzione di bisettrice dell’angolo compreso tra gli assi obliqui delle teste. La

verticalità n’è accentuata dal ciuffo pettinato e spazzolato come una criniera, dalla simetria

perfetta delle braccia, dalla vita cilindrica e tirata a piombo. Le membra inferiori piantano

Fig. 3 — Niccolò di Forzore Spinelli :

Medaglia di Giovanni Albizzi Tornabuoni.

forcute, aspre nello spigolo tibiale, incollate insieme con l’assottigliamento schematico di certe

statuette egizie dei bassi tempi.

La contadinesca anima del Cossa si sforza d’intessere madrigali alle Grazie, ma ci riesce

col linguaggio di Vallerà nella Nencia da Barberino.

Ben altro riso si prepara dal felice connubio dell’arte umbro-fiorentina. Raffaello giovinetto

apre gli sguardi curiosi e candidi sui tesori classici che la Rinascenza spiega a lui dinanzi per

le vie e negli orti di Firenze: a lui che in patria ha succhiato il latte del Perugino e il miele

di Timoteo.

Molto rimane d’antico sull’Arno, anche dopo la tormenta del 1494: restano, se non

altro, gli umili sforzi delle arti minori, le gemme, le pietre, le medaglie antiche o derivate

dall’antico, i disegni, le stampe, le placchette, che la piccolezza propria salva dalla distruzione

e sparge per il mondo, veicoli quasi inavvertiti di diffusione iconografica.

È ormai nota per molteplici studi 1 la genesi laboriosa del « Trasporto » Borghese, che

conchiude il periodo fiorentino di Raffaello. Tutto il materiale d’arte rampollato intorno ai

Vedi in proposito Pulscki, Eeitrage zu Raphael’s studium der Antike, Leipzig, 1S77.