ITALO MA/ONE

116

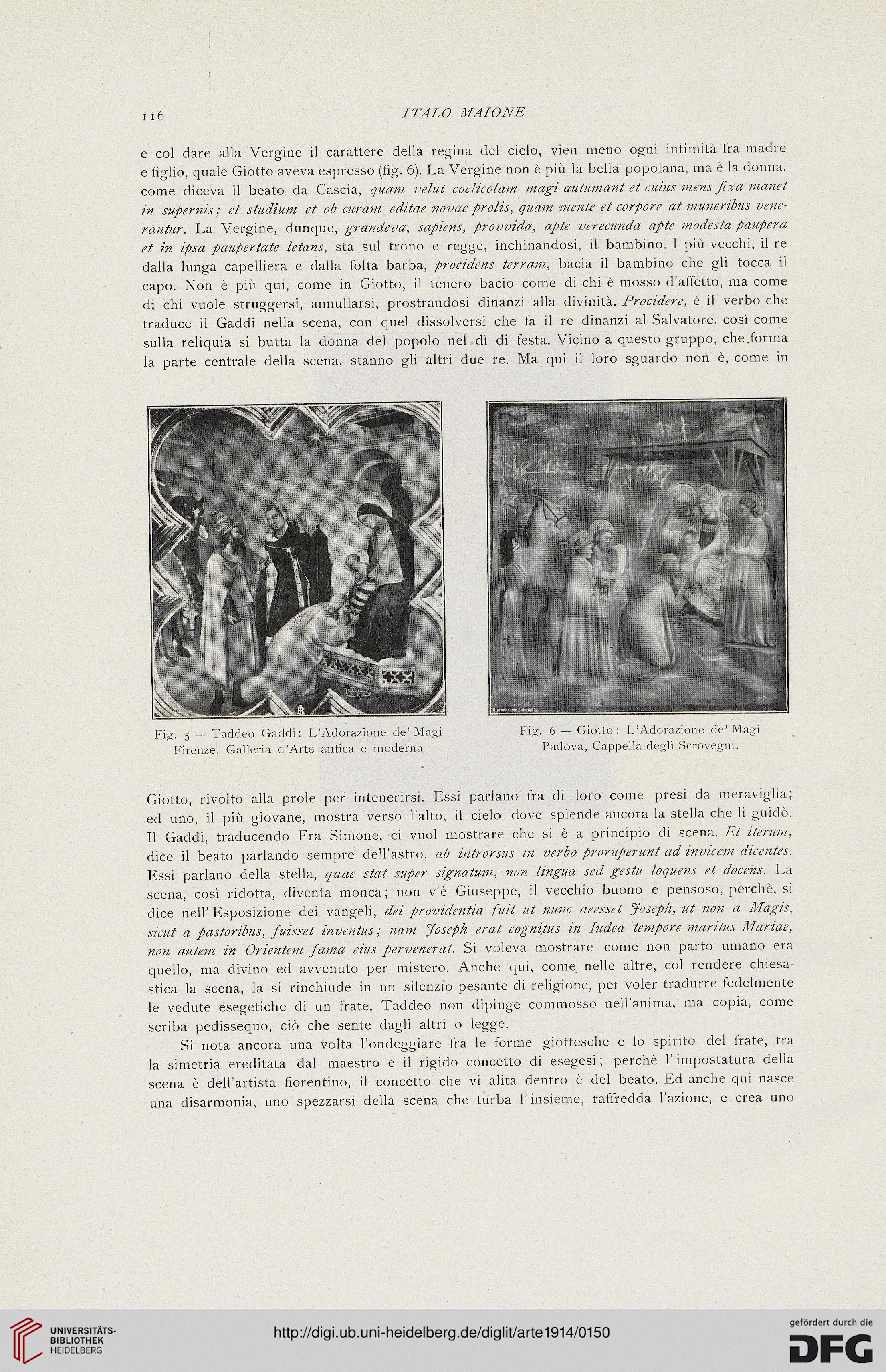

e col dare alla Vergine il carattere della regina del cielo, vieti meno ogni intimità fra madre

e figlio, quale Giotto aveva espresso (fig. 6). La Vergine non è più la bella popolana, ma è la donna,

come diceva il beato da Cascia, quam velut coeìicolam magi autumant et cuius mens fixa manet

in supernis ; et studium et ob curavi editae novae prolis, quam mente et corpore at muneribus vene-

rantar. La Vergine, dunque, grandeva, sapiens, provvida, apte verecunda apte modesta paupera

et in ipsa paupertate letans, sta sul trono e regge, inchinandosi, il bambino. I più vecchi, il re

dalla lunga capelliera e dalla folta barba, procidens terram, bacia il bambino che gli tocca il

capo. Non è più qui, come in Giotto, il tenero bacio come di chi è mosso d’affetto, ma come

di chi vuole struggersi, annullarsi, prostrandosi dinanzi alla divinità. Procidere, è il verbo che

traduce il Gaddi nella scena, con quel dissolversi che fa il re dinanzi al Salvatore, cosi come

sulla reliquia si butta la donna del popolo nel dì di festa. Vicino a questo gruppo, che.forma

la parte centrale della scena, stanno gli altri due re. Ma qui il loro sguardo non è, come in

Fig;. 5 — Taddeo Gaddi : L’Adorazione de’ Magi

Firenze, Galleria d’Arte antica e moderna

Fig. 6 — Giotto : L’Adorazione de’ Magi

Padova, Cappella degli Scrovegni.

Giotto, rivolto alla prole per intenerirsi. Essi parlano fra di loro come presi da meraviglia;

ed uno, il più giovane, mostra verso l'alto, il cielo dove splende ancora la stella che li guidò.

Il Gaddi, traducendo Fra Simone, ci vuol mostrare che si è a principio di scena. Et iterimi,

dice il beato parlando sempre dell’astro, ab introrsus in verba proruperunt ad invicem dìcentes.

Essi parlano della stella, quae stat super signatum, non lingua sed gestu loquens et docens. La

scena, così ridotta, diventa monca; non v’è Giuseppe, il vecchio buono e pensoso, perchè, si

dice nell’Esposizione dei vangeli, dei providentia fuit ut mine aeesset Joseph, ut non a Magis,

sicut a pastoribus, fuisset inventus ; nani Joseph erat cognitus in Iudea tempore maritus Marine,

non autem in Orientem fama eius pervenerat. Si voleva mostrare come non parto umano era

quello, ma divino ed avvenuto per mistero. Anche qui, come nelle altre, col rendere chiesa-

stica la scena, la si rinchiude in un silenzio pesante di religione, per voler tradurre fedelmente

le vedute esegetiche di un frate. Taddeo non dipinge commosso nell’anima, ma copia, come

scriba pedissequo, ciò che sente dagli altri o legge.

Si nota ancora una volta l’ondeggiare fra le forme giottesche e lo spirito del frate, tra

la simetria ereditata dal maestro e il rigido concetto di esegesi ; perchè l’impostatura della

scena è dell’artista fiorentino, il concetto che vi alita dentro è del beato. Ed anche qui nasce

una disannonia, uno spezzarsi della scena che turba 1 insieme, raffredda l’azione, e crea uno

116

e col dare alla Vergine il carattere della regina del cielo, vieti meno ogni intimità fra madre

e figlio, quale Giotto aveva espresso (fig. 6). La Vergine non è più la bella popolana, ma è la donna,

come diceva il beato da Cascia, quam velut coeìicolam magi autumant et cuius mens fixa manet

in supernis ; et studium et ob curavi editae novae prolis, quam mente et corpore at muneribus vene-

rantar. La Vergine, dunque, grandeva, sapiens, provvida, apte verecunda apte modesta paupera

et in ipsa paupertate letans, sta sul trono e regge, inchinandosi, il bambino. I più vecchi, il re

dalla lunga capelliera e dalla folta barba, procidens terram, bacia il bambino che gli tocca il

capo. Non è più qui, come in Giotto, il tenero bacio come di chi è mosso d’affetto, ma come

di chi vuole struggersi, annullarsi, prostrandosi dinanzi alla divinità. Procidere, è il verbo che

traduce il Gaddi nella scena, con quel dissolversi che fa il re dinanzi al Salvatore, cosi come

sulla reliquia si butta la donna del popolo nel dì di festa. Vicino a questo gruppo, che.forma

la parte centrale della scena, stanno gli altri due re. Ma qui il loro sguardo non è, come in

Fig;. 5 — Taddeo Gaddi : L’Adorazione de’ Magi

Firenze, Galleria d’Arte antica e moderna

Fig. 6 — Giotto : L’Adorazione de’ Magi

Padova, Cappella degli Scrovegni.

Giotto, rivolto alla prole per intenerirsi. Essi parlano fra di loro come presi da meraviglia;

ed uno, il più giovane, mostra verso l'alto, il cielo dove splende ancora la stella che li guidò.

Il Gaddi, traducendo Fra Simone, ci vuol mostrare che si è a principio di scena. Et iterimi,

dice il beato parlando sempre dell’astro, ab introrsus in verba proruperunt ad invicem dìcentes.

Essi parlano della stella, quae stat super signatum, non lingua sed gestu loquens et docens. La

scena, così ridotta, diventa monca; non v’è Giuseppe, il vecchio buono e pensoso, perchè, si

dice nell’Esposizione dei vangeli, dei providentia fuit ut mine aeesset Joseph, ut non a Magis,

sicut a pastoribus, fuisset inventus ; nani Joseph erat cognitus in Iudea tempore maritus Marine,

non autem in Orientem fama eius pervenerat. Si voleva mostrare come non parto umano era

quello, ma divino ed avvenuto per mistero. Anche qui, come nelle altre, col rendere chiesa-

stica la scena, la si rinchiude in un silenzio pesante di religione, per voler tradurre fedelmente

le vedute esegetiche di un frate. Taddeo non dipinge commosso nell’anima, ma copia, come

scriba pedissequo, ciò che sente dagli altri o legge.

Si nota ancora una volta l’ondeggiare fra le forme giottesche e lo spirito del frate, tra

la simetria ereditata dal maestro e il rigido concetto di esegesi ; perchè l’impostatura della

scena è dell’artista fiorentino, il concetto che vi alita dentro è del beato. Ed anche qui nasce

una disannonia, uno spezzarsi della scena che turba 1 insieme, raffredda l’azione, e crea uno