PIERO DEI FRANCESCHI E LO SVILUPPO DELLA PITTURA VENEZIANA 247

senso statuario nelle figure circonfuse di luce ; ma larghezza maggiore è nelle pieghe che cadono

ampie e statiche come in Piero, e secondo Piero si modificano in parte anche i tipi che si

fanno di squadro facciale più robusto e pianeggiante, abbandonando i tipi sentimentali del

primo periodo.

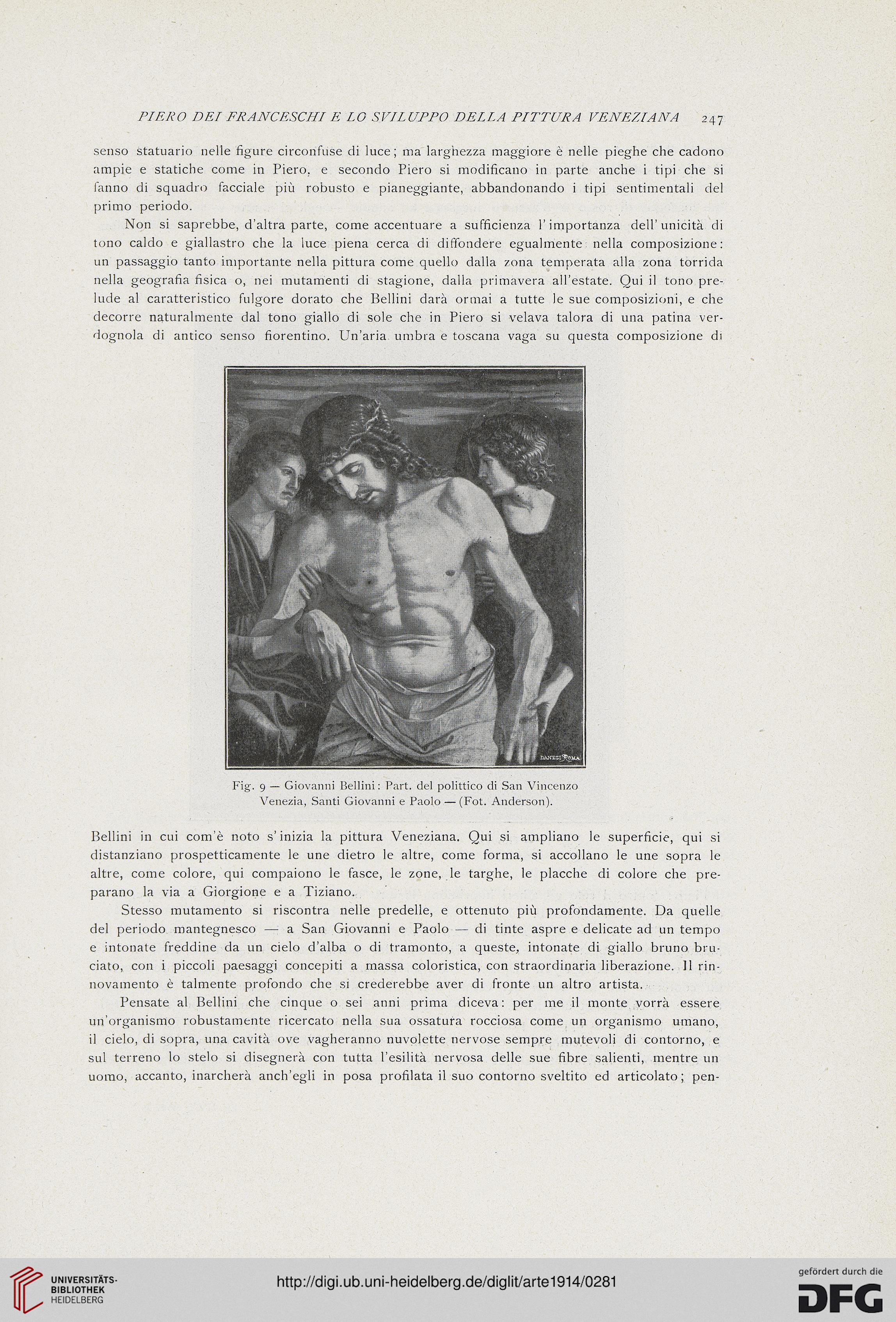

Non si saprebbe, d’altra parte, come accentuare a sufficienza l’importanza dell’unicità di

tono caldo e giallastro che la luce piena cerca di diffondere egualmente nella composizione:

un passaggio tanto importante nella pittura come quello dalla zona temperata alla zona torrida

nella geografia fisica o, nei mutamenti di stagione, dalla primavera all’estate. Qui il tono pre-

lude al caratteristico fulgore dorato che Bellini darà ormai a tutte le sue composizioni, e che

decorre naturalmente dal tono giallo di sole che in Piero si velava talora di una patina ver-

dognola di antico senso fiorentino. Un’aria umbra e toscana vaga su questa composizione di

Fig. 9 — Giovanni Bellini: Part. del polittico di San Vincenzo

Venezia, Santi Giovanni e Paolo — (Fot. Anderson).

Bellini in cui com'è noto s’inizia la pittura Veneziana. Qui si ampliano le superficie, qui si

distanziano prospetticamente le une dietro le altre, come forma, si accollano le une sopra le

altre, come colore, qui compaiono le fasce, le zone, le targhe, le placche di colore che pre-

parano la via a Giorgione e a Tiziano.

Stesso mutamento si riscontra nelle predelle, e ottenuto più profondamente. Da quelle

del periodo mantegnesco — a San Giovanni e Paolo — di tinte aspre e delicate ad un tempo

e intonate freddine da un cielo d’alba o di tramonto, a queste, intonate di giallo bruno bru-

ciato, con i piccoli paesaggi concepiti a massa coloristica, con straordinaria liberazione. Il rin-

novamento è talmente profondo che sì crederebbe aver di fronte un altro artista.

Pensate al Bellini che cinque o sei anni prima diceva: per me il monte vorrà essere

un’organismo robustamente ricercato nella sua ossatura rocciosa come un organismo umano,

il cielo, di sopra, una cavità ove vagheranno nuvolette nervose sempre invitevoli di contorno, e

sul terreno lo stelo si disegnerà con tutta l’esilità nervosa delle sue fibre salienti, mentre un

uomo, accanto, inarcherà anch’egli in posa profilata il suo contorno sveltito ed articolato; pen-

senso statuario nelle figure circonfuse di luce ; ma larghezza maggiore è nelle pieghe che cadono

ampie e statiche come in Piero, e secondo Piero si modificano in parte anche i tipi che si

fanno di squadro facciale più robusto e pianeggiante, abbandonando i tipi sentimentali del

primo periodo.

Non si saprebbe, d’altra parte, come accentuare a sufficienza l’importanza dell’unicità di

tono caldo e giallastro che la luce piena cerca di diffondere egualmente nella composizione:

un passaggio tanto importante nella pittura come quello dalla zona temperata alla zona torrida

nella geografia fisica o, nei mutamenti di stagione, dalla primavera all’estate. Qui il tono pre-

lude al caratteristico fulgore dorato che Bellini darà ormai a tutte le sue composizioni, e che

decorre naturalmente dal tono giallo di sole che in Piero si velava talora di una patina ver-

dognola di antico senso fiorentino. Un’aria umbra e toscana vaga su questa composizione di

Fig. 9 — Giovanni Bellini: Part. del polittico di San Vincenzo

Venezia, Santi Giovanni e Paolo — (Fot. Anderson).

Bellini in cui com'è noto s’inizia la pittura Veneziana. Qui si ampliano le superficie, qui si

distanziano prospetticamente le une dietro le altre, come forma, si accollano le une sopra le

altre, come colore, qui compaiono le fasce, le zone, le targhe, le placche di colore che pre-

parano la via a Giorgione e a Tiziano.

Stesso mutamento si riscontra nelle predelle, e ottenuto più profondamente. Da quelle

del periodo mantegnesco — a San Giovanni e Paolo — di tinte aspre e delicate ad un tempo

e intonate freddine da un cielo d’alba o di tramonto, a queste, intonate di giallo bruno bru-

ciato, con i piccoli paesaggi concepiti a massa coloristica, con straordinaria liberazione. Il rin-

novamento è talmente profondo che sì crederebbe aver di fronte un altro artista.

Pensate al Bellini che cinque o sei anni prima diceva: per me il monte vorrà essere

un’organismo robustamente ricercato nella sua ossatura rocciosa come un organismo umano,

il cielo, di sopra, una cavità ove vagheranno nuvolette nervose sempre invitevoli di contorno, e

sul terreno lo stelo si disegnerà con tutta l’esilità nervosa delle sue fibre salienti, mentre un

uomo, accanto, inarcherà anch’egli in posa profilata il suo contorno sveltito ed articolato; pen-