ARTE ROMANICA FIORENTINA

2 71

atti non si specifica se era marmoreo ciò che gli fa dubitare la parola bibulum e suppone che

allora restaurandosi la chiesa tale fonte si ritrovasse.1 Questa ipotesi dimostra che il Dall’Ogna

non fu mai a Faltona altrimenti avrebbe veduto il fonte che sarà stato bibulum cioè poroso

all’ interno, ma che era come lo è tuttora, rivestito di bei marmi ai quali per la loro decora-

zione si addice veramente la data 1157. E di forma esagonale, e posa su di uno zoccolo sago-

mato di verde di Prato mentre tutte le altre cornici sono di marmo bianco. Qualcuna di esse

venne rinnovata come lo furono due delle lastre (una terza si addossa al muro), che lo recin-

gono così che tre sole, inscritte in una fascia verde, sono originali e lavorate ad' opus sedile.

In una di queste, corre intorno un giro di archi e nel centro è una croce composta di segmenti

di cerchio intersecati fra loro ; nelle altre si svolgono una croce gigliata e un compasso rotodo

con intarsi concentrici. La cornice di coronamento, si compone di una

gola diritta niellata con grande finezza, a palmette racchiuse entro circoli,

un tempo ricoperti di pasta vitrea, ed eseguite con un lieve addentrarsi

dei ferri e con tecnica uguale a quella di una lastra marmorea rettan-

golare ornata a tralci concentrici e con solcature a stellette, esposte

nel Museo nazionale di Firenze (n. 42), e datata MCI.XXXII. Si con-

tinuano in questo fonte i motivi geometrici ma sono più mossi e com-

plicati, posti in opera con maggiore abilità in confronto dagli esempi

anteriori per tempo; masi insiste sul significato simbolico, con le croci

gigliate o ottenute per mezzo di segmenti di cerchio intrecciati. Col

fonte, nella pieve di Faltona, gl’intarsiatori fiorentini, composero anche

un ambone antiquitate sapiens2 che non giunse fino a noi ma gli appar-

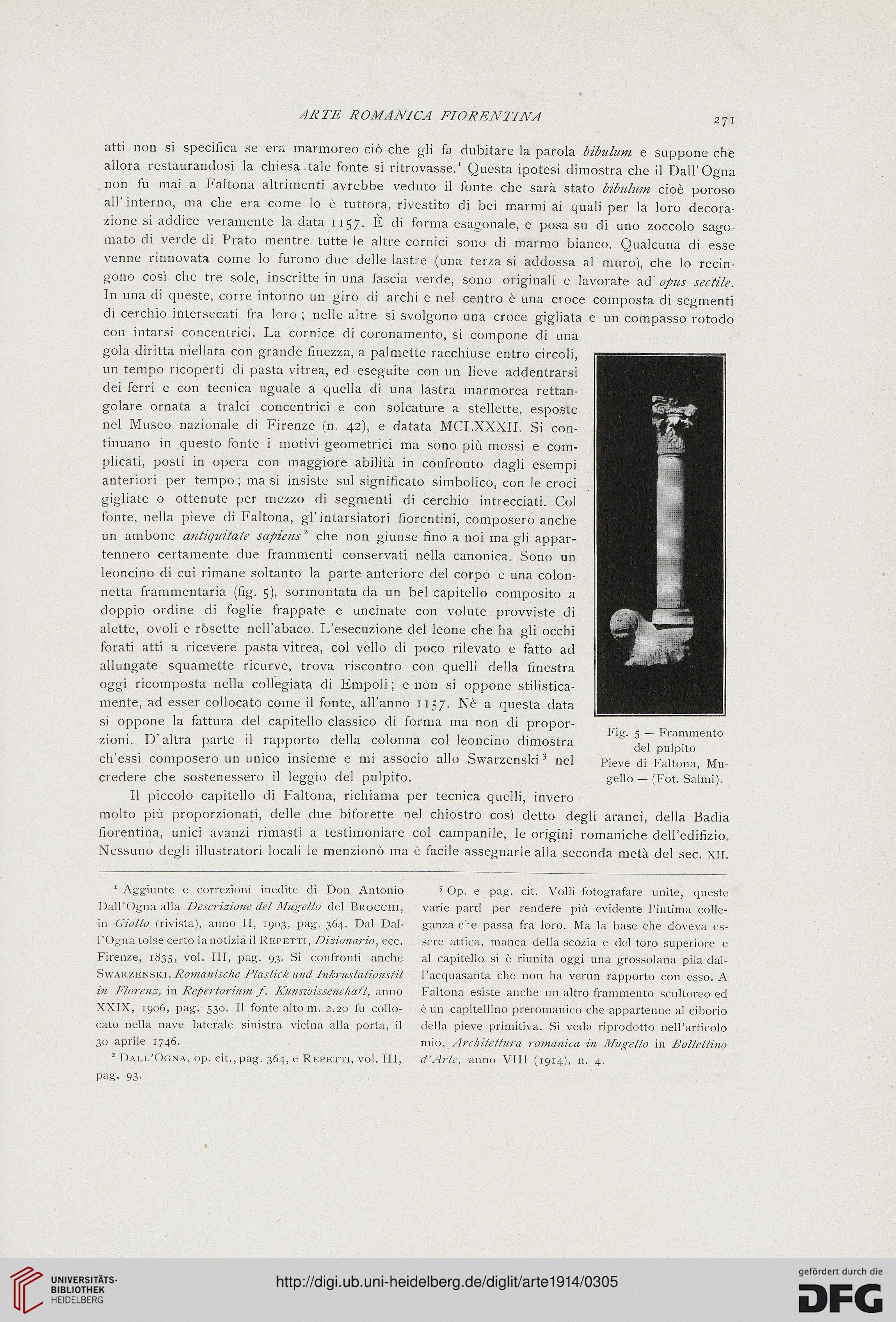

tennero certamente due frammenti conservati nella canonica. Sono un

leoncino di cui rimane soltanto la parte anteriore del corpo e una colon-

netta frammentaria (fig. 5), sormontata da un bel capitello composito a

doppio ordine di foglie frappate e uncinate con volute provviste di

alette, ovoli e rbsette nell’abaco. L’esecuzione del leone che ha gli occhi

forati atti a ricevere pasta vitrea, col vello di poco rilevato e fatto ad

allungate squamette ricurve, trova riscontro con quelli della finestra

oggi ricomposta nella collegiata di Empoli ; e non si oppone stilistica-

mente, ad esser collocato come il fonte, all’anno 1157. Nè a questa data

si oppone la fattura del capitello classico di forma ma non di propor-

zioni. D’altra parte il rapporto della colonna col leoncino dimostra

ch’essi composero un unico insieme e mi associo allo Swarzenski3 nel

credere che sostenessero il leggìo del pulpito.

Il piccolo capitello di Faltona, richiama per tecnica quelli, invero

molto più proporzionati, delle due biforette nel chiostro così detto degli aranci, della Badia

fiorentina, unici avanzi rimasti a testimoniare col campanile, le origini romaniche dell’edifizio.

Nessuno degli illustratori locali le menzionò ma è facile assegnarle alla seconda metà del sec. xil.

Fig. 5 — Frammento

del pulpito

Pieve di Faltona, Mu-

gello — (Fot. Salmi).

1 Aggiunte e correzioni inedite di Don Antonio

Dall’Ogna alla Descrizione del Mugello del Brocchi,

in Giotto (rivista), anno II, 1903, pag. 364. Dal Dal-

l’Ogna tolse certo la notizia il Repetti, Dizionario, ecc.

Firenze, 1835, voi. Ili, pag. 93. Si confronti anche

Swarzenski, Romanische Plastick and Inkrustationstil

in Florenz, in Repertorium f. Kunswissenchaft, anno

XXIX, 1906, pag. 530. Il fonte alto m. 2.20 fu collo-

cato nella nave laterale sinistra vicina alla porta, il

30 aprile 1746.

2 Dall’Ogna, op. cit., pag. 364, e Repetti, voi. Ili,

pag. 93-

5 Op. e pag. cit. Volli fotografare unite, queste

varie parti per rendere più evidente l’intima colle-

ganza c re passa fra loro. Ma la base che doveva es-

sere attica, manca della scozia e del toro superiore e

al capitello si è riunita oggi una grossolana pila dal-

l’acquasanta che non ha verun rapporto con esso. A

Faltona esiste anche un altro frammento scultoreo ed

è un capitellino preromanico che appartenne al ciborio

della pieve primitiva. Si veda riprodotto nell’articolo

mio, Architettura romanica in Mugello in Bollettino

d’Arte, anno Vili (1914), n. 4.

2 71

atti non si specifica se era marmoreo ciò che gli fa dubitare la parola bibulum e suppone che

allora restaurandosi la chiesa tale fonte si ritrovasse.1 Questa ipotesi dimostra che il Dall’Ogna

non fu mai a Faltona altrimenti avrebbe veduto il fonte che sarà stato bibulum cioè poroso

all’ interno, ma che era come lo è tuttora, rivestito di bei marmi ai quali per la loro decora-

zione si addice veramente la data 1157. E di forma esagonale, e posa su di uno zoccolo sago-

mato di verde di Prato mentre tutte le altre cornici sono di marmo bianco. Qualcuna di esse

venne rinnovata come lo furono due delle lastre (una terza si addossa al muro), che lo recin-

gono così che tre sole, inscritte in una fascia verde, sono originali e lavorate ad' opus sedile.

In una di queste, corre intorno un giro di archi e nel centro è una croce composta di segmenti

di cerchio intersecati fra loro ; nelle altre si svolgono una croce gigliata e un compasso rotodo

con intarsi concentrici. La cornice di coronamento, si compone di una

gola diritta niellata con grande finezza, a palmette racchiuse entro circoli,

un tempo ricoperti di pasta vitrea, ed eseguite con un lieve addentrarsi

dei ferri e con tecnica uguale a quella di una lastra marmorea rettan-

golare ornata a tralci concentrici e con solcature a stellette, esposte

nel Museo nazionale di Firenze (n. 42), e datata MCI.XXXII. Si con-

tinuano in questo fonte i motivi geometrici ma sono più mossi e com-

plicati, posti in opera con maggiore abilità in confronto dagli esempi

anteriori per tempo; masi insiste sul significato simbolico, con le croci

gigliate o ottenute per mezzo di segmenti di cerchio intrecciati. Col

fonte, nella pieve di Faltona, gl’intarsiatori fiorentini, composero anche

un ambone antiquitate sapiens2 che non giunse fino a noi ma gli appar-

tennero certamente due frammenti conservati nella canonica. Sono un

leoncino di cui rimane soltanto la parte anteriore del corpo e una colon-

netta frammentaria (fig. 5), sormontata da un bel capitello composito a

doppio ordine di foglie frappate e uncinate con volute provviste di

alette, ovoli e rbsette nell’abaco. L’esecuzione del leone che ha gli occhi

forati atti a ricevere pasta vitrea, col vello di poco rilevato e fatto ad

allungate squamette ricurve, trova riscontro con quelli della finestra

oggi ricomposta nella collegiata di Empoli ; e non si oppone stilistica-

mente, ad esser collocato come il fonte, all’anno 1157. Nè a questa data

si oppone la fattura del capitello classico di forma ma non di propor-

zioni. D’altra parte il rapporto della colonna col leoncino dimostra

ch’essi composero un unico insieme e mi associo allo Swarzenski3 nel

credere che sostenessero il leggìo del pulpito.

Il piccolo capitello di Faltona, richiama per tecnica quelli, invero

molto più proporzionati, delle due biforette nel chiostro così detto degli aranci, della Badia

fiorentina, unici avanzi rimasti a testimoniare col campanile, le origini romaniche dell’edifizio.

Nessuno degli illustratori locali le menzionò ma è facile assegnarle alla seconda metà del sec. xil.

Fig. 5 — Frammento

del pulpito

Pieve di Faltona, Mu-

gello — (Fot. Salmi).

1 Aggiunte e correzioni inedite di Don Antonio

Dall’Ogna alla Descrizione del Mugello del Brocchi,

in Giotto (rivista), anno II, 1903, pag. 364. Dal Dal-

l’Ogna tolse certo la notizia il Repetti, Dizionario, ecc.

Firenze, 1835, voi. Ili, pag. 93. Si confronti anche

Swarzenski, Romanische Plastick and Inkrustationstil

in Florenz, in Repertorium f. Kunswissenchaft, anno

XXIX, 1906, pag. 530. Il fonte alto m. 2.20 fu collo-

cato nella nave laterale sinistra vicina alla porta, il

30 aprile 1746.

2 Dall’Ogna, op. cit., pag. 364, e Repetti, voi. Ili,

pag. 93-

5 Op. e pag. cit. Volli fotografare unite, queste

varie parti per rendere più evidente l’intima colle-

ganza c re passa fra loro. Ma la base che doveva es-

sere attica, manca della scozia e del toro superiore e

al capitello si è riunita oggi una grossolana pila dal-

l’acquasanta che non ha verun rapporto con esso. A

Faltona esiste anche un altro frammento scultoreo ed

è un capitellino preromanico che appartenne al ciborio

della pieve primitiva. Si veda riprodotto nell’articolo

mio, Architettura romanica in Mugello in Bollettino

d’Arte, anno Vili (1914), n. 4.