L'ALTARE DI DONATELLO NELLA CHIESA DEL SANTO A PADOVA

3i3

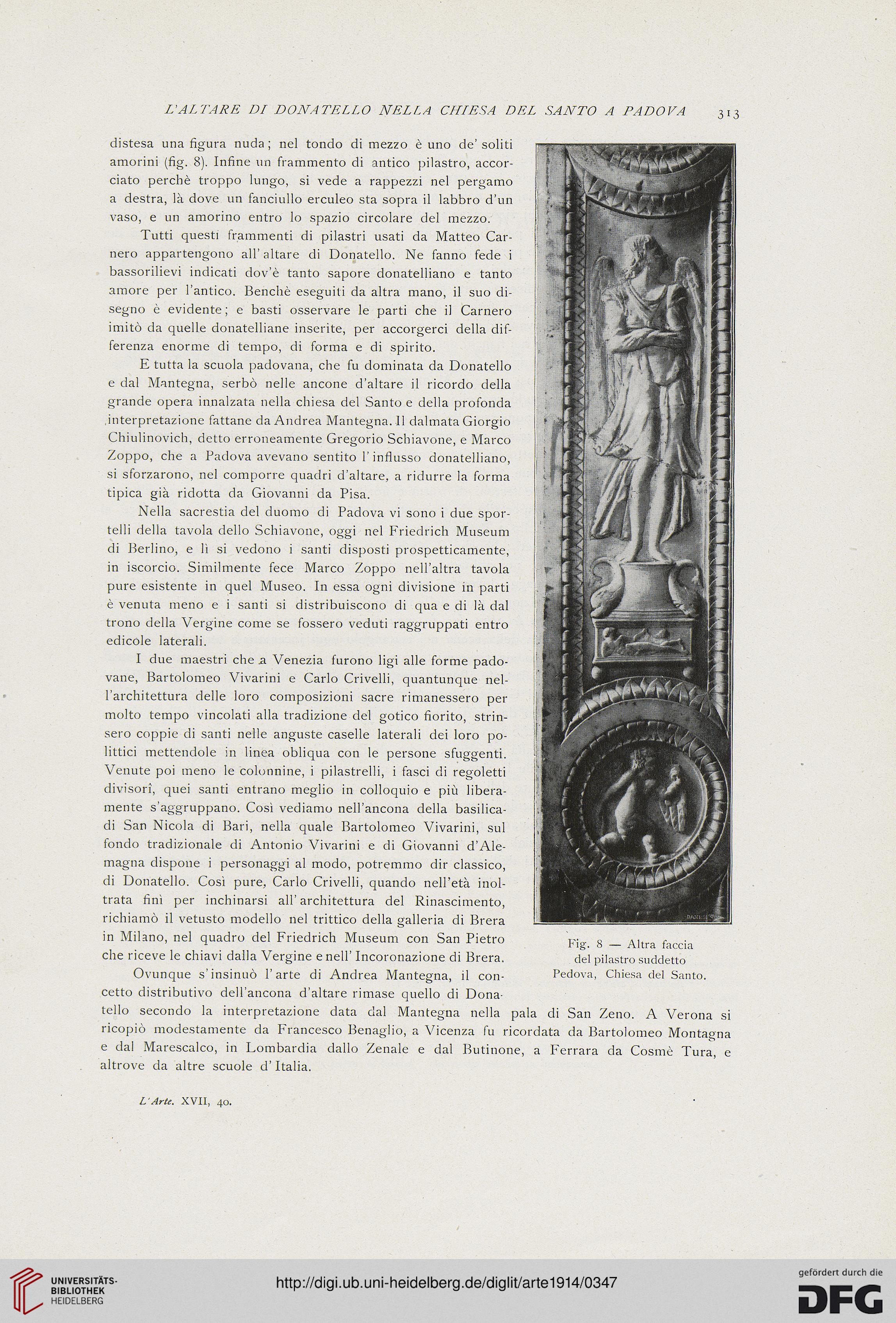

distesa una figura nuda ; nel tondo di mezzo è uno de’ soliti

amorini (fig. 8). Infine un frammento di antico pilastro, accor-

ciato perchè troppo lungo, si vede a rappezzi nel pergamo

a destra, là dove un fanciullo erculeo sta sopra il labbro d’un

vaso, e un amorino entro lo spazio circolare del mezzo.

Tutti questi frammenti di pilastri usati da Matteo Car-

nero appartengono all’ altare di Donatello. Ne fanno fede i

bassorilievi indicati dov’è tanto sapore donatelliano e tanto

amore per l’antico. Benché eseguiti da altra mano, il suo di-

segno è evidente ; e basti osservare le parti che il Carnero

imitò da quelle donatelliane inserite, per accorgerci della dif-

ferenza enorme di tempo, di forma e di spirito.

E tutta la scuola padovana, che fu dominata da Donatello

e dal Mantegna, serbò nelle ancone d’altare il ricordo della

grande opera innalzata nella chiesa del Santo e della profonda

interpretazione fattane da Andrea Mantegna. Il dalmata Giorgio

Chiulinovich, detto erroneamente Gregorio Scbiavone, e Marco

Zoppo, che a Padova avevano sentito l’influsso donatelliano,

si sforzarono, nel comporre quadri d’altare, a ridurre la forma

tipica già ridotta da Giovanni da Pisa.

Nella sacrestia del duomo di Padova vi sono i due spor-

telli della tavola dello Schiavone, oggi nel Friedrich Museum

di Berlino, e lì si vedono i santi disposti prospetticamente,

in iscorcio. Similmente fece Marco Zoppo nell’altra tavola

pure esistente in quel Museo. In essa ogni divisione in parti

è venuta meno e i santi si distribuiscono di qua e di là dal

trono della Vergine come se fossero veduti raggruppati entro

edicole laterali.

I due maestri che a Venezia furono ligi alle forme pado-

vane, Bartolomeo Vivarini e Carlo Crivelli, quantunque nel-

l’architettura delle loro composizioni sacre rimanessero per

molto tempo vincolati alla tradizione del gotico fiorito, strin-

sero coppie di santi nelle anguste caselle laterali dei loro po-

littici mettendole in linea obliqua con le persone sfuggenti.

Venute poi meno le colonnine, i pilastrelli, i fasci di regoletti

divisori, quei santi entrano meglio in colloquio e più libera-

mente s’aggruppano. Così vediamo nell’ancona della basilica-

di San Nicola di Bari, nella quale Bartolomeo Vivarini, sul

fondo tradizionale di Antonio Vivarini e di Giovanni d’Ale-

magna dispone i personaggi al modo, potremmo dir classico,

di Donatello. Così pure, Carlo Crivelli, quando nell’età inol-

trata finì per inchinarsi all’ architettura del Rinascimento,

richiamò il vetusto modello nel trittico della galleria di Brera

in Milano, nel quadro del Friedrich Museum con San Pietro p;g._ 8 _ Altra faccia

che riceve le chiavi dalla Vergine e nell’ Incoronazione di Brera. del pilastro suddetto

Ovunque s’insinuò l’arte di Andrea Mantegna, il con- Pedova, Chiesa del Santo,

cetto distributivo dell’ancona d’altare rimase quello di Dona-

tello secondo la interpretazione data dal Mantegna nella pala di San Zeno. A Verona si

ricopiò modestamente da Francesco Benaglio, a Vicenza fu ricordata da Bartolomeo Montagna

e dal Marescalco, in Lombardia dallo Zenale e dal Bufinone, a Ferrara da Cosmè Tura, e

altrove da altre scuole d’Italia.

L'Arte. XVII, 40.

3i3

distesa una figura nuda ; nel tondo di mezzo è uno de’ soliti

amorini (fig. 8). Infine un frammento di antico pilastro, accor-

ciato perchè troppo lungo, si vede a rappezzi nel pergamo

a destra, là dove un fanciullo erculeo sta sopra il labbro d’un

vaso, e un amorino entro lo spazio circolare del mezzo.

Tutti questi frammenti di pilastri usati da Matteo Car-

nero appartengono all’ altare di Donatello. Ne fanno fede i

bassorilievi indicati dov’è tanto sapore donatelliano e tanto

amore per l’antico. Benché eseguiti da altra mano, il suo di-

segno è evidente ; e basti osservare le parti che il Carnero

imitò da quelle donatelliane inserite, per accorgerci della dif-

ferenza enorme di tempo, di forma e di spirito.

E tutta la scuola padovana, che fu dominata da Donatello

e dal Mantegna, serbò nelle ancone d’altare il ricordo della

grande opera innalzata nella chiesa del Santo e della profonda

interpretazione fattane da Andrea Mantegna. Il dalmata Giorgio

Chiulinovich, detto erroneamente Gregorio Scbiavone, e Marco

Zoppo, che a Padova avevano sentito l’influsso donatelliano,

si sforzarono, nel comporre quadri d’altare, a ridurre la forma

tipica già ridotta da Giovanni da Pisa.

Nella sacrestia del duomo di Padova vi sono i due spor-

telli della tavola dello Schiavone, oggi nel Friedrich Museum

di Berlino, e lì si vedono i santi disposti prospetticamente,

in iscorcio. Similmente fece Marco Zoppo nell’altra tavola

pure esistente in quel Museo. In essa ogni divisione in parti

è venuta meno e i santi si distribuiscono di qua e di là dal

trono della Vergine come se fossero veduti raggruppati entro

edicole laterali.

I due maestri che a Venezia furono ligi alle forme pado-

vane, Bartolomeo Vivarini e Carlo Crivelli, quantunque nel-

l’architettura delle loro composizioni sacre rimanessero per

molto tempo vincolati alla tradizione del gotico fiorito, strin-

sero coppie di santi nelle anguste caselle laterali dei loro po-

littici mettendole in linea obliqua con le persone sfuggenti.

Venute poi meno le colonnine, i pilastrelli, i fasci di regoletti

divisori, quei santi entrano meglio in colloquio e più libera-

mente s’aggruppano. Così vediamo nell’ancona della basilica-

di San Nicola di Bari, nella quale Bartolomeo Vivarini, sul

fondo tradizionale di Antonio Vivarini e di Giovanni d’Ale-

magna dispone i personaggi al modo, potremmo dir classico,

di Donatello. Così pure, Carlo Crivelli, quando nell’età inol-

trata finì per inchinarsi all’ architettura del Rinascimento,

richiamò il vetusto modello nel trittico della galleria di Brera

in Milano, nel quadro del Friedrich Museum con San Pietro p;g._ 8 _ Altra faccia

che riceve le chiavi dalla Vergine e nell’ Incoronazione di Brera. del pilastro suddetto

Ovunque s’insinuò l’arte di Andrea Mantegna, il con- Pedova, Chiesa del Santo,

cetto distributivo dell’ancona d’altare rimase quello di Dona-

tello secondo la interpretazione data dal Mantegna nella pala di San Zeno. A Verona si

ricopiò modestamente da Francesco Benaglio, a Vicenza fu ricordata da Bartolomeo Montagna

e dal Marescalco, in Lombardia dallo Zenale e dal Bufinone, a Ferrara da Cosmè Tura, e

altrove da altre scuole d’Italia.

L'Arte. XVII, 40.