ARTE ROMANICA FIORENTINA

377

in questa stessa Rivista dal Papini,1 è una delle più tarde fatiche dei marmorari fiorentini. Di

forma rettangolare, oggi si vede addossato al muro e sorretto da una mensola marmorea a

foglia ricurva e uncinata e da una colonna assai grossa con capitello corinzio a doppio ordine

di foglie ricurve e verdi come sul pulpito di Fagna. Dentro cornici verdi, piatte e semplice-

mente sagomate, sono sette formelle di marmo bianco a tarsie geometriche varie e le due

della fronte anteriore, divise da una semicolonna bianca senza base, aggettante su di una mensola

verde come il basso capitello che la sormonta, a un ordine di foglie molto uncinate e puntute

sopra cui è il bianco leggio. Si cambia la forma, dell’ambone, ma si rielaborano i vecchi elementi

nel cupo dicromismo e nel motivo della semicolonna ; ma i capitelli sono evoluti e uno dei

plutei intarsiati ha rapporto per disegno con una lastra dell’altare di San Giovanni, che indi-

cano l’appartenenza del pulpito al primo quarto del secolo XIII.

Dopo questo tempo, l’influsso dell’arte gotico-monastica da un lato richiama i fiorentini

a comporre nuove costruzioni e quello della scuola pisana ad affinar l’ingegno nelle opere di

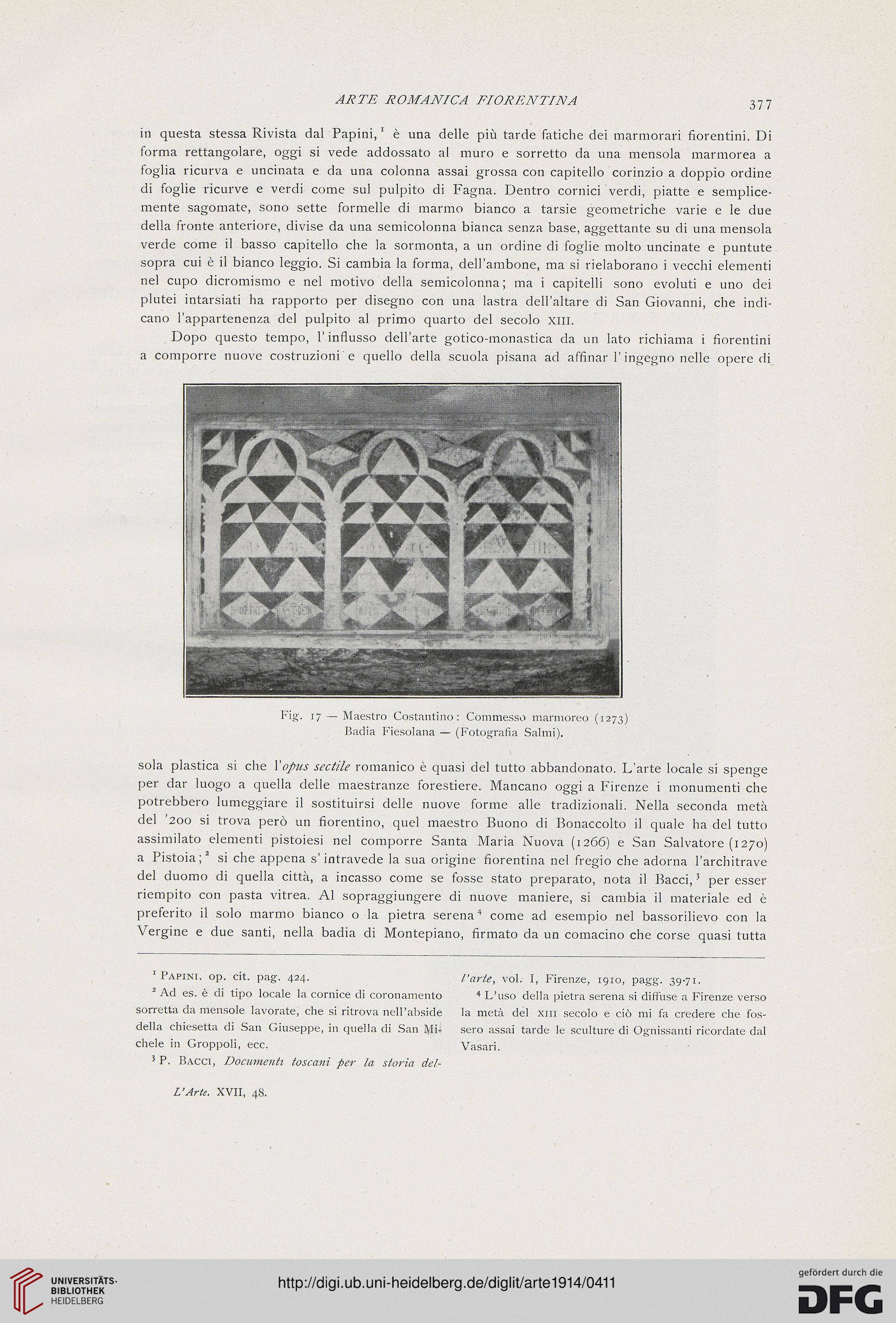

Fig. 17 — Maestro Costantino: Commesso marmoreo (1273)

Badia Fiesolana — (Fotografia Salmi).

sola plastica si che Xopus sedile romanico è quasi del tutto abbandonato. L’arte locale si spenge

per dar luogo a quella delle maestranze forestiere. Mancano oggi a Firenze i monumenti che

potrebbero lumeggiare il sostituirsi delle nuove forme alle tradizionali. Nella seconda metà

del 200 si trova però un fiorentino, quel maestro Buono di Bonaccolto il quale ha del tutto

assimilato elementi pistoiesi nel comporre Santa Maria Nuova (1266) e San Salvatore (1270)

a Pistoia;2 * si che appena s’intravede la sua origine fiorentina nel fregio che adorna l’architrave

del duomo di quella città, a incasso come se fosse stato preparato, nota il Bacci,5 per esser

riempito con pasta vitrea. Al sopraggiungere di nuove maniere, si cambia il materiale ed è

preferito il solo marmo bianco o la pietra serena4 come ad esempio nel bassorilievo con la

Vergine e due santi, nella badia di Montepiano, firmato da un comacino che corse quasi tutta

1 Papini. op. cit. pag. 424.

2 Ad es. è di tipo locale la cornice di coronamento

sorretta da mensole lavorate, che si ritrova nell’abside

della chiesetta di San Giuseppe, in quella di San Mi-

chele in Groppoli, ecc.

5 P. Bacci, Documenti toscani per la storia del-

l’arte, voi. I, Firenze, 1910, pagg. 39-71.

4 L’uso della pietra serena si diffuse a Firenze verso

la metà del xm secolo e ciò mi fa credere che fos-

sero assai tarde le sculture di Ognissanti ricordate dal

Vasari.

L’Arte. XVII, 48.

377

in questa stessa Rivista dal Papini,1 è una delle più tarde fatiche dei marmorari fiorentini. Di

forma rettangolare, oggi si vede addossato al muro e sorretto da una mensola marmorea a

foglia ricurva e uncinata e da una colonna assai grossa con capitello corinzio a doppio ordine

di foglie ricurve e verdi come sul pulpito di Fagna. Dentro cornici verdi, piatte e semplice-

mente sagomate, sono sette formelle di marmo bianco a tarsie geometriche varie e le due

della fronte anteriore, divise da una semicolonna bianca senza base, aggettante su di una mensola

verde come il basso capitello che la sormonta, a un ordine di foglie molto uncinate e puntute

sopra cui è il bianco leggio. Si cambia la forma, dell’ambone, ma si rielaborano i vecchi elementi

nel cupo dicromismo e nel motivo della semicolonna ; ma i capitelli sono evoluti e uno dei

plutei intarsiati ha rapporto per disegno con una lastra dell’altare di San Giovanni, che indi-

cano l’appartenenza del pulpito al primo quarto del secolo XIII.

Dopo questo tempo, l’influsso dell’arte gotico-monastica da un lato richiama i fiorentini

a comporre nuove costruzioni e quello della scuola pisana ad affinar l’ingegno nelle opere di

Fig. 17 — Maestro Costantino: Commesso marmoreo (1273)

Badia Fiesolana — (Fotografia Salmi).

sola plastica si che Xopus sedile romanico è quasi del tutto abbandonato. L’arte locale si spenge

per dar luogo a quella delle maestranze forestiere. Mancano oggi a Firenze i monumenti che

potrebbero lumeggiare il sostituirsi delle nuove forme alle tradizionali. Nella seconda metà

del 200 si trova però un fiorentino, quel maestro Buono di Bonaccolto il quale ha del tutto

assimilato elementi pistoiesi nel comporre Santa Maria Nuova (1266) e San Salvatore (1270)

a Pistoia;2 * si che appena s’intravede la sua origine fiorentina nel fregio che adorna l’architrave

del duomo di quella città, a incasso come se fosse stato preparato, nota il Bacci,5 per esser

riempito con pasta vitrea. Al sopraggiungere di nuove maniere, si cambia il materiale ed è

preferito il solo marmo bianco o la pietra serena4 come ad esempio nel bassorilievo con la

Vergine e due santi, nella badia di Montepiano, firmato da un comacino che corse quasi tutta

1 Papini. op. cit. pag. 424.

2 Ad es. è di tipo locale la cornice di coronamento

sorretta da mensole lavorate, che si ritrova nell’abside

della chiesetta di San Giuseppe, in quella di San Mi-

chele in Groppoli, ecc.

5 P. Bacci, Documenti toscani per la storia del-

l’arte, voi. I, Firenze, 1910, pagg. 39-71.

4 L’uso della pietra serena si diffuse a Firenze verso

la metà del xm secolo e ciò mi fa credere che fos-

sero assai tarde le sculture di Ognissanti ricordate dal

Vasari.

L’Arte. XVII, 48.