SUPPLÉMENT OU COMMENTAIRE? LES ENJEUX DE L'ILLUSTRATION TEXTUELLE DANS LE DlGESTUM VETUS 79

***e*t'

ft yf^t&nr ftw

r\ ir tom^n wwum n^tt wrt utnr ^

^ ; ntUlA ^ ^

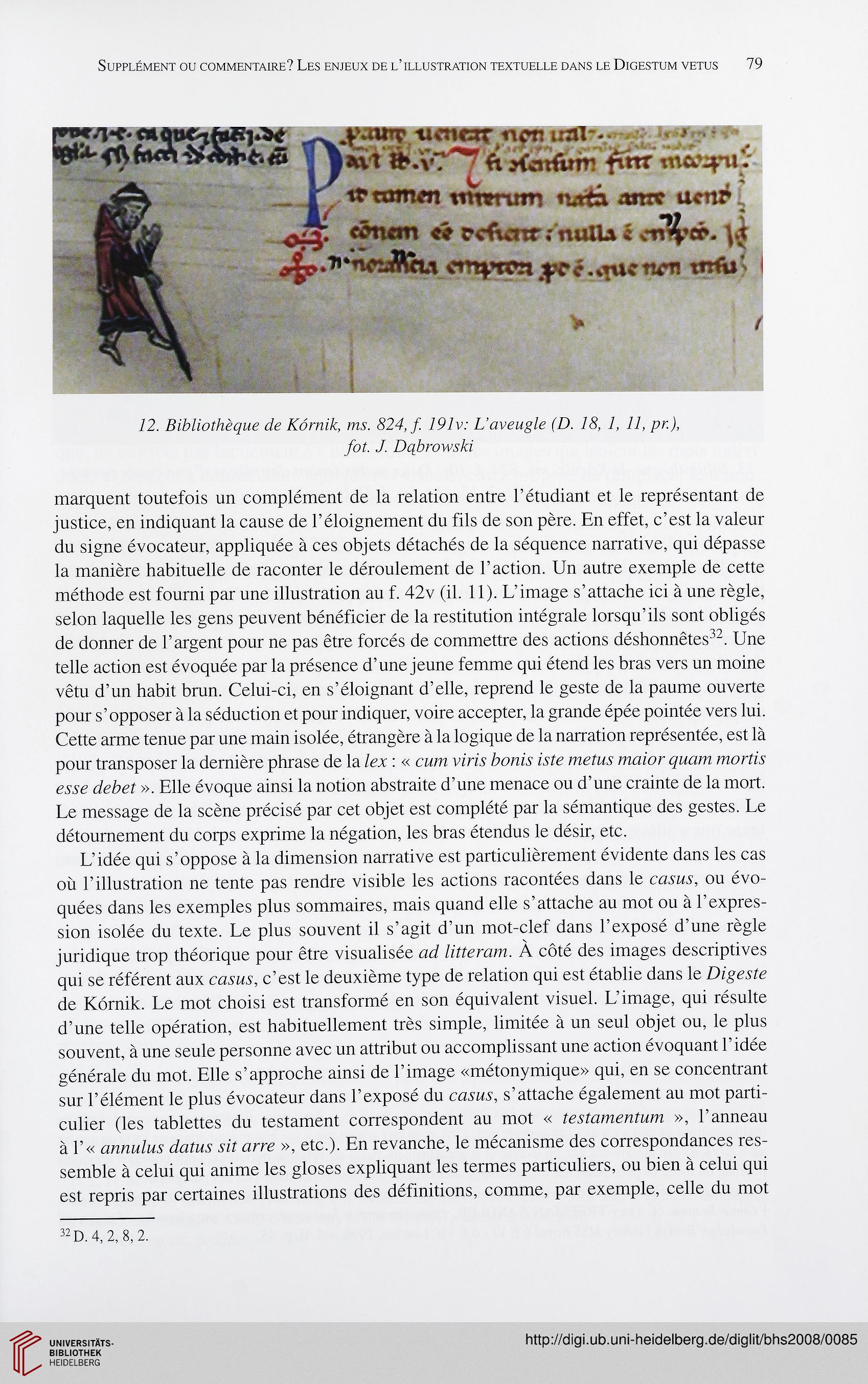

72. 7?/7?/iofAc^Mc (7c Axi/nA, /?M. ^24,/! 797r.' L'avcMg/c (D. 7^, 7, 77, pji),

/oÉ J. 7)^/j/*ow.s7r'

marquent toutefois un complément de la relation entre l'étudiant et le représentant de

justice, en indiquant la cause de l'éloignement du fils de son père. En effet, c'est la valeur

du signe évocateur, appliquée à ces objets détachés de la séquence narrative, qui dépasse

la manière habituelle de raconter le déroulement de l'action. Un autre exemple de cette

méthode est fourni par une illustration au f. 42v (il. 11). L'image s'attache ici à une règle,

selon laquelle les gens peuvent bénéficier de la restitution intégrale lorsqu'ils sont obligés

de donner de l'argent pour ne pas être forcés de commettre des actions déshonnêtes^*. Une

telle action est évoquée par la présence d'une jeune femme qui étend les bras vers un moine

vêtu d'un habit brun. Celui-ci, en s'éloignant d'elle, reprend le geste de la paume ouverte

pour s'opposer à la séduction et pour indiquer, voire accepter, la grande épée pointée vers lui.

Cette arme tenue par une main isolée, étrangère à la logique de la narration représentée, est là

pour transposer la dernière phrase de la /cv : « CM/n virA &7T2 A Arc mener 7?207lA

cvs*<? JcTic? ». Elle évoque ainsi la notion abstraite d'une menace ou d'une crainte de la mort.

Le message de la scène précisé par cet objet est complété par la sémantique des gestes. Le

détournement du corps exprime la négation, les bras étendus le désir, etc.

L'idée qui s'oppose à la dimension narrative est particulièrement évidente dans les cas

où l'illustration ne tente pas rendre visible les actions racontées dans le cnxMX, ou évo-

quées dans les exemples plus sommaires, mais quand elle s'attache au mot ou à l'expres-

sion isolée du texte. Le plus souvent il s'agit d un mot-clei dans l'exposé d'une règle

juridique trop théorique pour être visualisée or/ /Arc7T777?. A côté des images descriptives

qui se référent aux caxMX, c'est le deuxième type de relation qui est établie dans le D/gc^rc

de Kórnik. Le mot choisi est transformé en son équivalent visuel. L'image, qui résulte

d'une telle opération, est habituellement très simple, limitée à un seul objet ou, le plus

souvent, à une seule personne avec un attribut ou accomplissant une action évoquant l'idée

générale du mot. Elle s'approche ainsi de l'image «métonymique» qui, en se concentrant

sur l'élément le plus évocateur dans l'exposé du c<3^, s'attache également au mot parti-

culier (les tablettes du testament correspondent au mot « », l'anneau

à 1'« (37mM/MX Ć77TĆ? », etc.). En revanche, le mécanisme des correspondances res-

semble à celui qui anime les gloses expliquant les termes particuliers, ou bien à celui qui

est repris par certaines illustrations des définitions, comme, par exemple, celle du mot

32 D. 4, 2, 8,2.

***e*t'

ft yf^t&nr ftw

r\ ir tom^n wwum n^tt wrt utnr ^

^ ; ntUlA ^ ^

72. 7?/7?/iofAc^Mc (7c Axi/nA, /?M. ^24,/! 797r.' L'avcMg/c (D. 7^, 7, 77, pji),

/oÉ J. 7)^/j/*ow.s7r'

marquent toutefois un complément de la relation entre l'étudiant et le représentant de

justice, en indiquant la cause de l'éloignement du fils de son père. En effet, c'est la valeur

du signe évocateur, appliquée à ces objets détachés de la séquence narrative, qui dépasse

la manière habituelle de raconter le déroulement de l'action. Un autre exemple de cette

méthode est fourni par une illustration au f. 42v (il. 11). L'image s'attache ici à une règle,

selon laquelle les gens peuvent bénéficier de la restitution intégrale lorsqu'ils sont obligés

de donner de l'argent pour ne pas être forcés de commettre des actions déshonnêtes^*. Une

telle action est évoquée par la présence d'une jeune femme qui étend les bras vers un moine

vêtu d'un habit brun. Celui-ci, en s'éloignant d'elle, reprend le geste de la paume ouverte

pour s'opposer à la séduction et pour indiquer, voire accepter, la grande épée pointée vers lui.

Cette arme tenue par une main isolée, étrangère à la logique de la narration représentée, est là

pour transposer la dernière phrase de la /cv : « CM/n virA &7T2 A Arc mener 7?207lA

cvs*<? JcTic? ». Elle évoque ainsi la notion abstraite d'une menace ou d'une crainte de la mort.

Le message de la scène précisé par cet objet est complété par la sémantique des gestes. Le

détournement du corps exprime la négation, les bras étendus le désir, etc.

L'idée qui s'oppose à la dimension narrative est particulièrement évidente dans les cas

où l'illustration ne tente pas rendre visible les actions racontées dans le cnxMX, ou évo-

quées dans les exemples plus sommaires, mais quand elle s'attache au mot ou à l'expres-

sion isolée du texte. Le plus souvent il s'agit d un mot-clei dans l'exposé d'une règle

juridique trop théorique pour être visualisée or/ /Arc7T777?. A côté des images descriptives

qui se référent aux caxMX, c'est le deuxième type de relation qui est établie dans le D/gc^rc

de Kórnik. Le mot choisi est transformé en son équivalent visuel. L'image, qui résulte

d'une telle opération, est habituellement très simple, limitée à un seul objet ou, le plus

souvent, à une seule personne avec un attribut ou accomplissant une action évoquant l'idée

générale du mot. Elle s'approche ainsi de l'image «métonymique» qui, en se concentrant

sur l'élément le plus évocateur dans l'exposé du c<3^, s'attache également au mot parti-

culier (les tablettes du testament correspondent au mot « », l'anneau

à 1'« (37mM/MX Ć77TĆ? », etc.). En revanche, le mécanisme des correspondances res-

semble à celui qui anime les gloses expliquant les termes particuliers, ou bien à celui qui

est repris par certaines illustrations des définitions, comme, par exemple, celle du mot

32 D. 4, 2, 8,2.