Jaspis und andere Steinarten. Schon zu Zeiten Lonstan-

tins und fast das ganze erste Jahrtausend hindurch hören

wir auch von silbernen und goldenen reich mit Edelsteinen

besetzten Altären, wie z. B. Tonstantinus einen für die

Kirche St. Marcellin und Petrus oder für die Peterskirche

stiftete. Unter solchen Altären haben wir uns wohl eher

einen unter der mensa aufzustellenden Sarkophag oder ein

Frontale als einen eigentlichen Altar vorzustcllen. £)ier feien

einige kurze Worte über die durch das Toncil von Karthago

bedingte contessio eingeschoben. Unter contessio versteht

man kurz Begräbniß oder Bekenntnißstätte eines Märtyrers.

Bei den Altären konnte diese in drei Arten angebracht

werden. Bei den ersten beiden war ein ganzer heiliger Leib

nöthig, den man unter der mensa oder unter den Altares-

stufen in einem Grabgewölbe barg, die dritte Art, die heute

noch am üblichsten, begnügt sich mit der Einschließung

weniger Glieder in die mensa selbst. Die drei Arten der

confessio bedingten auch ent-

sprechend verschiedene Altar-

bauten, entweder die Tisch-

oder die Sarkophaganlage oder

eine Verbindung der beiden,

indem man die Wände gitter-

förmig durchbrach um einen

Einblick in das Innere zu

gestatten.

Das Bedürfniß, dem Altar-

tische einen Schmuck zu ver-

leihen, führte zur Verkleidung

desselben mit Holz-, Stein-

oder Metallplatten oder kost-

baren Geweben. Die Schrift-

steller des späteren Mittel-

alters wenden für diese Art

des Altarschmuckes die Aus-

drücke Frontale und Antepen-

dium gleichbedeutend an,jedoch

mit Unrecht, da wir unter

Frontale ein festes Vorsatzstück

aus Holz, Metall (laminae,

petala) oder Marmor (platoniae) zu denken haben, während

das Antependium aus gewirkten oder gestickten Stoffen besteht.

Frühchristliche Antependien sind uns nicht erhalten; nach

verschiedenen Beschreibungen waren sic nicht selten mit per-

len und Edelsteinen verziert. Man befestigte sie mit Ringen

unter den: Altar, wie sich noch an einem solchen in der

Unterkirche von St. Eosmas und Damian erkennen läßt.

Erhalten sind uns dagegen einige Frontale aus de,n ersten

Jahrtausend. Das älteste, welches um 835 von einem ge-

wissen valerinus (wolfinus?), der sich magister Phaber (?)

betitelt, für Erzbischof Angilbert von Mailand angefertigt

wurde, umgibt den ganzen Hochaltartisch von S. Ambrogio.

Die Vorderseite zeigt in einer mandorlaartigcn Lmailrahme

die majesras Christi, um die sich zwanzig weitere reich

emailirte Nebenfelder gruppiren. Ein ähnliches Frontale,

ein Prachtwerk der Emailirkunft, bewahrt San Marco zu

Venedig. In Email cloisonn£ sehen wir in 27 Feldern

Ehristum, die vier Evangelisten und Scenen aus dem Leben

des heil. Markus dargestellt. 2f(00 perlen und Edelsteine

erhöhen den Glanz dieser Schöpfung des (0. Jahrhunderts.

77. Altar aus dem Anfang des

XIII. Jahrhunderts.

In der zerstörten Kirche S. Pietro zu Lape-

strano (Abruzzen). Nach Bindi, Monum.

stör, ed art. degli Abruzzi.

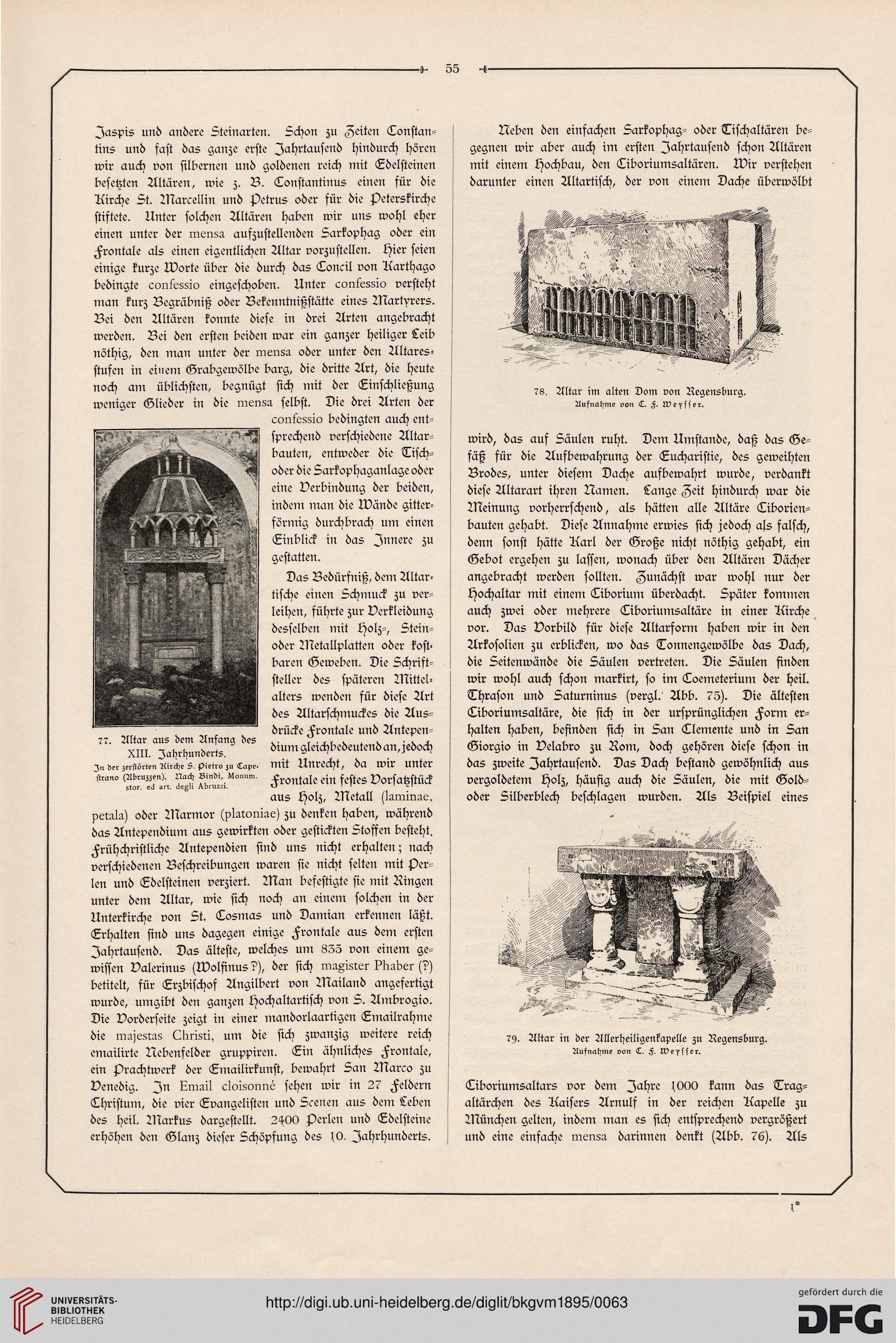

Neben den einfachen Sarkophag- oder Tischaltären be-

gegnen wir aber auch im ersten Jahrtausend schon Altären

mit einem Hochbau, den Tiboriumsaltären. Wir verstehen

darunter einen Altartisch, der von einem Dache überwölbt

78. Altar im alten Dom von Regensburg.

Aufnahme von €. F. weysser.

wird, das auf Säulen ruht. Dem Umstande, daß das Ge-

fäß für die Aufbewahrung der Eucharistie, des geweihten

Brodes, unter diesem Dache aufbewahrt wurde, verdankt

diese Altarart ihren Namen. Lange Zeit hindurch war die

Meinung vorherrschend, als hätten alle Altäre Tiborien-

bauten gehabt. Diese Annahme erwies sich jedoch als falsch,

denn sonst hätte Karl der Große nicht nöthig gehabt, ein

Gebot ergehen zu lassen, wonach über den Altären Dächer

angebracht werden sollten. Zunächst war wohl nur der

Hochaltar mit einem Tiborium überdacht. Später kommen

auch zwei oder mehrere Tiboriumsaltäre in einer Kirche

vor. Das Vorbild für diese Altarform haben wir in den

Arkosolien zu erblicken, wo das Tonnengewölbe das Dach,

die Seitenwände die Säulen vertreten. Die Säulen finden

wir wohl auch schon markirt, so im Toemeterium der heil.

Thrason und Saturninus (vergl. Abb. 75). Die ältesten

Tiboriumsaltäre, die sich in der ursprünglichen Form er-

halten haben, befinden sich in San Elemente und in San

Giorgio in Velabro zu Rom, doch gehören diese schon in

das zweite Jahrtausend. Das Dach bestand gewöhnlich aus

vergoldetem Holz, häufig auch die Säulen, die mit Gold-

oder Silberblech beschlagen wurden. Als Beispiel eines

79. Altar in der Allerheiligenkapelle zu Regensburg.

Aufnahme von C. F. weysser.

Tiboriumsaltars vor dem Jahre (000 kann das Trag-

altärchen des Kaisers Arnulf in der reichen Kapelle zu

München gelten, indem man es sich entsprechend vergrößert

und eine einfache mensa darinnen denkt (Abb. 76). Als

tins und fast das ganze erste Jahrtausend hindurch hören

wir auch von silbernen und goldenen reich mit Edelsteinen

besetzten Altären, wie z. B. Tonstantinus einen für die

Kirche St. Marcellin und Petrus oder für die Peterskirche

stiftete. Unter solchen Altären haben wir uns wohl eher

einen unter der mensa aufzustellenden Sarkophag oder ein

Frontale als einen eigentlichen Altar vorzustcllen. £)ier feien

einige kurze Worte über die durch das Toncil von Karthago

bedingte contessio eingeschoben. Unter contessio versteht

man kurz Begräbniß oder Bekenntnißstätte eines Märtyrers.

Bei den Altären konnte diese in drei Arten angebracht

werden. Bei den ersten beiden war ein ganzer heiliger Leib

nöthig, den man unter der mensa oder unter den Altares-

stufen in einem Grabgewölbe barg, die dritte Art, die heute

noch am üblichsten, begnügt sich mit der Einschließung

weniger Glieder in die mensa selbst. Die drei Arten der

confessio bedingten auch ent-

sprechend verschiedene Altar-

bauten, entweder die Tisch-

oder die Sarkophaganlage oder

eine Verbindung der beiden,

indem man die Wände gitter-

förmig durchbrach um einen

Einblick in das Innere zu

gestatten.

Das Bedürfniß, dem Altar-

tische einen Schmuck zu ver-

leihen, führte zur Verkleidung

desselben mit Holz-, Stein-

oder Metallplatten oder kost-

baren Geweben. Die Schrift-

steller des späteren Mittel-

alters wenden für diese Art

des Altarschmuckes die Aus-

drücke Frontale und Antepen-

dium gleichbedeutend an,jedoch

mit Unrecht, da wir unter

Frontale ein festes Vorsatzstück

aus Holz, Metall (laminae,

petala) oder Marmor (platoniae) zu denken haben, während

das Antependium aus gewirkten oder gestickten Stoffen besteht.

Frühchristliche Antependien sind uns nicht erhalten; nach

verschiedenen Beschreibungen waren sic nicht selten mit per-

len und Edelsteinen verziert. Man befestigte sie mit Ringen

unter den: Altar, wie sich noch an einem solchen in der

Unterkirche von St. Eosmas und Damian erkennen läßt.

Erhalten sind uns dagegen einige Frontale aus de,n ersten

Jahrtausend. Das älteste, welches um 835 von einem ge-

wissen valerinus (wolfinus?), der sich magister Phaber (?)

betitelt, für Erzbischof Angilbert von Mailand angefertigt

wurde, umgibt den ganzen Hochaltartisch von S. Ambrogio.

Die Vorderseite zeigt in einer mandorlaartigcn Lmailrahme

die majesras Christi, um die sich zwanzig weitere reich

emailirte Nebenfelder gruppiren. Ein ähnliches Frontale,

ein Prachtwerk der Emailirkunft, bewahrt San Marco zu

Venedig. In Email cloisonn£ sehen wir in 27 Feldern

Ehristum, die vier Evangelisten und Scenen aus dem Leben

des heil. Markus dargestellt. 2f(00 perlen und Edelsteine

erhöhen den Glanz dieser Schöpfung des (0. Jahrhunderts.

77. Altar aus dem Anfang des

XIII. Jahrhunderts.

In der zerstörten Kirche S. Pietro zu Lape-

strano (Abruzzen). Nach Bindi, Monum.

stör, ed art. degli Abruzzi.

Neben den einfachen Sarkophag- oder Tischaltären be-

gegnen wir aber auch im ersten Jahrtausend schon Altären

mit einem Hochbau, den Tiboriumsaltären. Wir verstehen

darunter einen Altartisch, der von einem Dache überwölbt

78. Altar im alten Dom von Regensburg.

Aufnahme von €. F. weysser.

wird, das auf Säulen ruht. Dem Umstande, daß das Ge-

fäß für die Aufbewahrung der Eucharistie, des geweihten

Brodes, unter diesem Dache aufbewahrt wurde, verdankt

diese Altarart ihren Namen. Lange Zeit hindurch war die

Meinung vorherrschend, als hätten alle Altäre Tiborien-

bauten gehabt. Diese Annahme erwies sich jedoch als falsch,

denn sonst hätte Karl der Große nicht nöthig gehabt, ein

Gebot ergehen zu lassen, wonach über den Altären Dächer

angebracht werden sollten. Zunächst war wohl nur der

Hochaltar mit einem Tiborium überdacht. Später kommen

auch zwei oder mehrere Tiboriumsaltäre in einer Kirche

vor. Das Vorbild für diese Altarform haben wir in den

Arkosolien zu erblicken, wo das Tonnengewölbe das Dach,

die Seitenwände die Säulen vertreten. Die Säulen finden

wir wohl auch schon markirt, so im Toemeterium der heil.

Thrason und Saturninus (vergl. Abb. 75). Die ältesten

Tiboriumsaltäre, die sich in der ursprünglichen Form er-

halten haben, befinden sich in San Elemente und in San

Giorgio in Velabro zu Rom, doch gehören diese schon in

das zweite Jahrtausend. Das Dach bestand gewöhnlich aus

vergoldetem Holz, häufig auch die Säulen, die mit Gold-

oder Silberblech beschlagen wurden. Als Beispiel eines

79. Altar in der Allerheiligenkapelle zu Regensburg.

Aufnahme von C. F. weysser.

Tiboriumsaltars vor dem Jahre (000 kann das Trag-

altärchen des Kaisers Arnulf in der reichen Kapelle zu

München gelten, indem man es sich entsprechend vergrößert

und eine einfache mensa darinnen denkt (Abb. 76). Als