Die von Prof. <£. Doepler d. J. in Berlin herrührende

künstlerische Ausstattung des prächtigen Stückes erstreckt sich

sowohl aus den goldenen Korb, wie aus die Klinge.

Der Rücken des Griffs wird an seinem oberen Ende

von dem preußischen Adler eingenommen, über welchem

aus rothem Schmelz ein kronenartiger Reif den Knauf um-

schließt; dieser selbst ist oben innerhalb eines Kranzes von

Diamanten und Rubinen mit dem in Onyx geschnittenen

Reliefbild des Kaisers (weiß auf moosgrün) geschmückt;

die hauptzier des Korbes selbst bilden eniaillirte Wappen,

vorn das des Fürsten mit dein Wahlspruch, unten (zu beiden

Seiten der Klinge) diejenigen von Elsaß und Lothringen

auf den Flügeln des gekrönten Reichsadlers. Die Klinge

selbst trägt außer einigen Emblemen, auf der einen Seite

die Widmungsinschrift, auf der andern das geflügelte

Wort aus des Kanzlers berühmter Rede vom 6. Fe-

bruar (888: „Wir Deutschen fürchten Gott, sonst Nichts

in der Welt."') — Der Pallasch, den die „dankbare Stadt

Solingen" „ihrem großen Ehrenbürger, der Einheit mäch-

tigem Waffenschmied" widmete, kann natürlich mit dem

kaiserlichen Geschenke nicht in Konkurrenz treten; er er-

freut namentlich durch die prächtige damascirte Klinge,

auf welcher mittelst Aetzung, Vergoldung und blauen Anlauf-

farben die Widmungsinschriften und einige Embleme an-

gebracht sind.

Weisen die beiden eben besprochenen Geschenke auf die

äußere Politik des Fürsten hin, so wollte der „Bund der

Landwirthe" mit seinen! silbergetriebenen Ehrenschild aus

den Schutz hindeuten, den der Kanzler der Landwirthschaft

hatte zu Theil werden lassen: zu Füßen einer aus Wolken

thronenden Germania (am Oberrand des Schildes), bildet

den Kernpunkt des Ganzen ein großes Rundmedaillon init

einer Verbrüderungsszene zwischen dem Großgrundbesitzer

und dem Bauern; der Rauni zwischen dem Medaillon

und dem Randfries, welcher am Knterrand durch das große

Bismarck'schc Wappen unterbrochen wird, trägt in fünf,

durch flache Ornamente geschiedenen Feldern Eitate aus

Bismarck'schen Reden (meist init Bezug auf die Landwirth-

schaft), während der Rand selbst mit den emaillirten Wappen

der deutschen Staaten und der preußischen Provinzen ge-

schmückt ist. (Entwurf von prof. Ad. M. Hildebrandt.) fl

Durch Kunstwerth, wie durch seine lokalen und persön-

lichen Anspielungen zeichnet sich das Geschenk aus, welches

die Stadt Köln ihrem Ehrenbürger dargebracht und dessen

geistiger Vater der kunstsinnige, durch seine trefflichen Samm-

lungen bekannte stellvertretende Bürgermeister Thewalt ist

(Abb. f(4): ein vergoldeter Silberbecher von (7 cm höhe,

in Gestalt jener Römergläser, welche den altkölnischen Raths-

zeichen fl aus dem (6. Jahrhundert ausgeprägt sind; diesen

ist auch die Inschrift »Bibite cum laetitia« entnommen,

welche in einem 4 cm hohen Streifen um die Euppa des *)

*) An der Ausführung dieses Stückes sind außer dem leitenden

Künstler noch betheiligt: Zisel. <D. Rohlofs, Neumann (Scheide

und Klinge), R. Ziech (Steinfassung und Email), R. Mtto (die

LamLe), <8. ffulbe (Kasten, s. Abb. ;;2).

2) Silberarbeit von ©. Schneider und Ziseleur w. Arndt,

Emails von R. Ziech, Berlin.

3) Der Becher ist gerade so groß, um eine altkölnische !Naaß

zu halten. Line solche Maaß wein wurde früher den Rathsherren

für je ein Rathszeichen geliefert als angenehme ©uittung für den

Besuch der Rathsversammlung.

Bechers läuft. Die Technik, in welcher das Schriftfeld aus-

geführt ist, niacht den Becher zu einem Meisterwerk des

modernen Kunstgewerbes, Hofgoldschmied Gabriel Her-

meling, dessen bewährten fänden die Arbeit anvertraut

war, hat dafür die überaus schwierige Technik des Email

ä jour gewählt. Von russischen und norwegischen Email-

leuren wird bekanntlich das Einail ä jour in einem Netz

von Filigran hergestellt. Diese Art bot für ein so großes

Stück wie der Becher ist, nicht die nöthige Festigkeit und

es mußte ein neues Verfahren gewählt werden. 3n der

silbernen Wandung des Bechers wurde die Inschrift und

der sie umgebende Grund in der Weise ausgesägt, daß nur

ein zartes Netz von Silberstäben, etwa 700 Oeffnungen um-

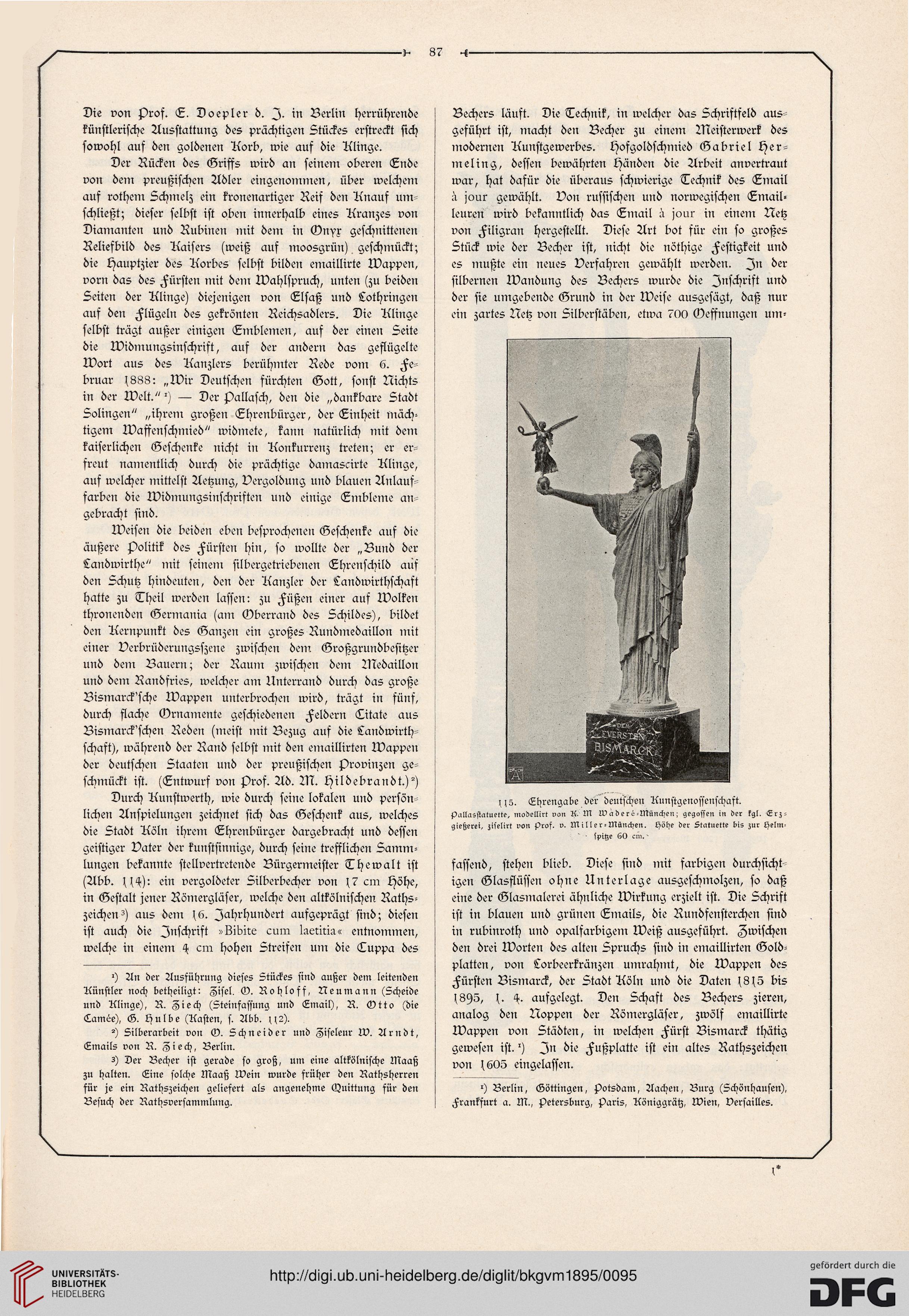

j!5. Ehrengabe der deutschen Kunstgenossenschaft.

pullasstatuette, modellirt von R. M wädere-München; gegossen in der kgl. Lrz-

gießerei, ziselirt von ssrof. v. Miller-München. Höhe der Statuette bis zur Helm-

- spitze 60 cm. -

fassend, stehen blieb. Diese sind ,nit farbigen durchsicht

igen Glasflüssen ohne Unterlage ausgeschmolzen, so daß

eine der Glasmalerei ähnliche Wirkung erzielt ist. Die Schrift

ist in blauen und grünen Emails, die Rundfensterchen sind

in rubinroth und opalfarbigein Weiß ausgeführt. Zwischen

den drei Worten des alten Spruchs sind in emaillirten Gold-

platten, von Lorbeerkränzen umrahmt, die Wappen des

Fürsten Bismarck, der Stadt Köln und die Daten (8(5 bis

(895, (. 4. aufgelegt. Den Schaft des Bechers zieren,

analog den Noppen der Römergläser, zwölf emaillirte

Wappen von Städten, in welchen Fürst Bismarck thätig

gewesen ist. fl In die Fußplatte ist ein altes Rathszeichen

von (605 eingelassen.

fl Berlin, Göttingen, Potsdam, Aachen, Burg (Schönhausen),

Frankfurt a. M., Petersburg, Paris, Königgrätz, Wien, Versailles.

künstlerische Ausstattung des prächtigen Stückes erstreckt sich

sowohl aus den goldenen Korb, wie aus die Klinge.

Der Rücken des Griffs wird an seinem oberen Ende

von dem preußischen Adler eingenommen, über welchem

aus rothem Schmelz ein kronenartiger Reif den Knauf um-

schließt; dieser selbst ist oben innerhalb eines Kranzes von

Diamanten und Rubinen mit dem in Onyx geschnittenen

Reliefbild des Kaisers (weiß auf moosgrün) geschmückt;

die hauptzier des Korbes selbst bilden eniaillirte Wappen,

vorn das des Fürsten mit dein Wahlspruch, unten (zu beiden

Seiten der Klinge) diejenigen von Elsaß und Lothringen

auf den Flügeln des gekrönten Reichsadlers. Die Klinge

selbst trägt außer einigen Emblemen, auf der einen Seite

die Widmungsinschrift, auf der andern das geflügelte

Wort aus des Kanzlers berühmter Rede vom 6. Fe-

bruar (888: „Wir Deutschen fürchten Gott, sonst Nichts

in der Welt."') — Der Pallasch, den die „dankbare Stadt

Solingen" „ihrem großen Ehrenbürger, der Einheit mäch-

tigem Waffenschmied" widmete, kann natürlich mit dem

kaiserlichen Geschenke nicht in Konkurrenz treten; er er-

freut namentlich durch die prächtige damascirte Klinge,

auf welcher mittelst Aetzung, Vergoldung und blauen Anlauf-

farben die Widmungsinschriften und einige Embleme an-

gebracht sind.

Weisen die beiden eben besprochenen Geschenke auf die

äußere Politik des Fürsten hin, so wollte der „Bund der

Landwirthe" mit seinen! silbergetriebenen Ehrenschild aus

den Schutz hindeuten, den der Kanzler der Landwirthschaft

hatte zu Theil werden lassen: zu Füßen einer aus Wolken

thronenden Germania (am Oberrand des Schildes), bildet

den Kernpunkt des Ganzen ein großes Rundmedaillon init

einer Verbrüderungsszene zwischen dem Großgrundbesitzer

und dem Bauern; der Rauni zwischen dem Medaillon

und dem Randfries, welcher am Knterrand durch das große

Bismarck'schc Wappen unterbrochen wird, trägt in fünf,

durch flache Ornamente geschiedenen Feldern Eitate aus

Bismarck'schen Reden (meist init Bezug auf die Landwirth-

schaft), während der Rand selbst mit den emaillirten Wappen

der deutschen Staaten und der preußischen Provinzen ge-

schmückt ist. (Entwurf von prof. Ad. M. Hildebrandt.) fl

Durch Kunstwerth, wie durch seine lokalen und persön-

lichen Anspielungen zeichnet sich das Geschenk aus, welches

die Stadt Köln ihrem Ehrenbürger dargebracht und dessen

geistiger Vater der kunstsinnige, durch seine trefflichen Samm-

lungen bekannte stellvertretende Bürgermeister Thewalt ist

(Abb. f(4): ein vergoldeter Silberbecher von (7 cm höhe,

in Gestalt jener Römergläser, welche den altkölnischen Raths-

zeichen fl aus dem (6. Jahrhundert ausgeprägt sind; diesen

ist auch die Inschrift »Bibite cum laetitia« entnommen,

welche in einem 4 cm hohen Streifen um die Euppa des *)

*) An der Ausführung dieses Stückes sind außer dem leitenden

Künstler noch betheiligt: Zisel. <D. Rohlofs, Neumann (Scheide

und Klinge), R. Ziech (Steinfassung und Email), R. Mtto (die

LamLe), <8. ffulbe (Kasten, s. Abb. ;;2).

2) Silberarbeit von ©. Schneider und Ziseleur w. Arndt,

Emails von R. Ziech, Berlin.

3) Der Becher ist gerade so groß, um eine altkölnische !Naaß

zu halten. Line solche Maaß wein wurde früher den Rathsherren

für je ein Rathszeichen geliefert als angenehme ©uittung für den

Besuch der Rathsversammlung.

Bechers läuft. Die Technik, in welcher das Schriftfeld aus-

geführt ist, niacht den Becher zu einem Meisterwerk des

modernen Kunstgewerbes, Hofgoldschmied Gabriel Her-

meling, dessen bewährten fänden die Arbeit anvertraut

war, hat dafür die überaus schwierige Technik des Email

ä jour gewählt. Von russischen und norwegischen Email-

leuren wird bekanntlich das Einail ä jour in einem Netz

von Filigran hergestellt. Diese Art bot für ein so großes

Stück wie der Becher ist, nicht die nöthige Festigkeit und

es mußte ein neues Verfahren gewählt werden. 3n der

silbernen Wandung des Bechers wurde die Inschrift und

der sie umgebende Grund in der Weise ausgesägt, daß nur

ein zartes Netz von Silberstäben, etwa 700 Oeffnungen um-

j!5. Ehrengabe der deutschen Kunstgenossenschaft.

pullasstatuette, modellirt von R. M wädere-München; gegossen in der kgl. Lrz-

gießerei, ziselirt von ssrof. v. Miller-München. Höhe der Statuette bis zur Helm-

- spitze 60 cm. -

fassend, stehen blieb. Diese sind ,nit farbigen durchsicht

igen Glasflüssen ohne Unterlage ausgeschmolzen, so daß

eine der Glasmalerei ähnliche Wirkung erzielt ist. Die Schrift

ist in blauen und grünen Emails, die Rundfensterchen sind

in rubinroth und opalfarbigein Weiß ausgeführt. Zwischen

den drei Worten des alten Spruchs sind in emaillirten Gold-

platten, von Lorbeerkränzen umrahmt, die Wappen des

Fürsten Bismarck, der Stadt Köln und die Daten (8(5 bis

(895, (. 4. aufgelegt. Den Schaft des Bechers zieren,

analog den Noppen der Römergläser, zwölf emaillirte

Wappen von Städten, in welchen Fürst Bismarck thätig

gewesen ist. fl In die Fußplatte ist ein altes Rathszeichen

von (605 eingelassen.

fl Berlin, Göttingen, Potsdam, Aachen, Burg (Schönhausen),

Frankfurt a. M., Petersburg, Paris, Königgrätz, Wien, Versailles.