eine solche hemdspitze, welche das charakteristische runde

Loch zeigt, von welchem aus querlaufende Alöppelfäden ge-

ordnet werden, um einen Bogen zu bilden. Uebrigens

kommen sehr früh solche Spitzen an den untern Säumen

von Frauenhemden vor. Erst später verwendete man sie

an Hauben und Aragen; die außerordentliche Feinheit, die

sie aber schon bei j^an de Goes ff {572) erreichen, beweist,

daß man früh sehr feinen Zwirn zum Alöppeln benützte.

In Bezug auf die Modelbücher als Quellen für die

Geschichte der Spitze muß beachtet werden, daß z. B. Borten

in der Art des Sandro Botticelli erst s53s in sehr primi-

tiver Form von Tagliente in ein Modelbuch ausgenommen

werden. Während Francesco Francia ungefähr der letzte

Maler ist, der Borten dieser Art uralt, gibt Vavassore in

einem Modelbuch von ^5^6 noch eine ganze Anzahl davon.

Schon Lefebure hat daraus aufmerksam geinacht, daß

eine von Carpaccio,') (f fäsß) gemalte Spitze erst 80 Jahre

später in ein Modelbuch übergeht. Nebenbei ist zu beachten,

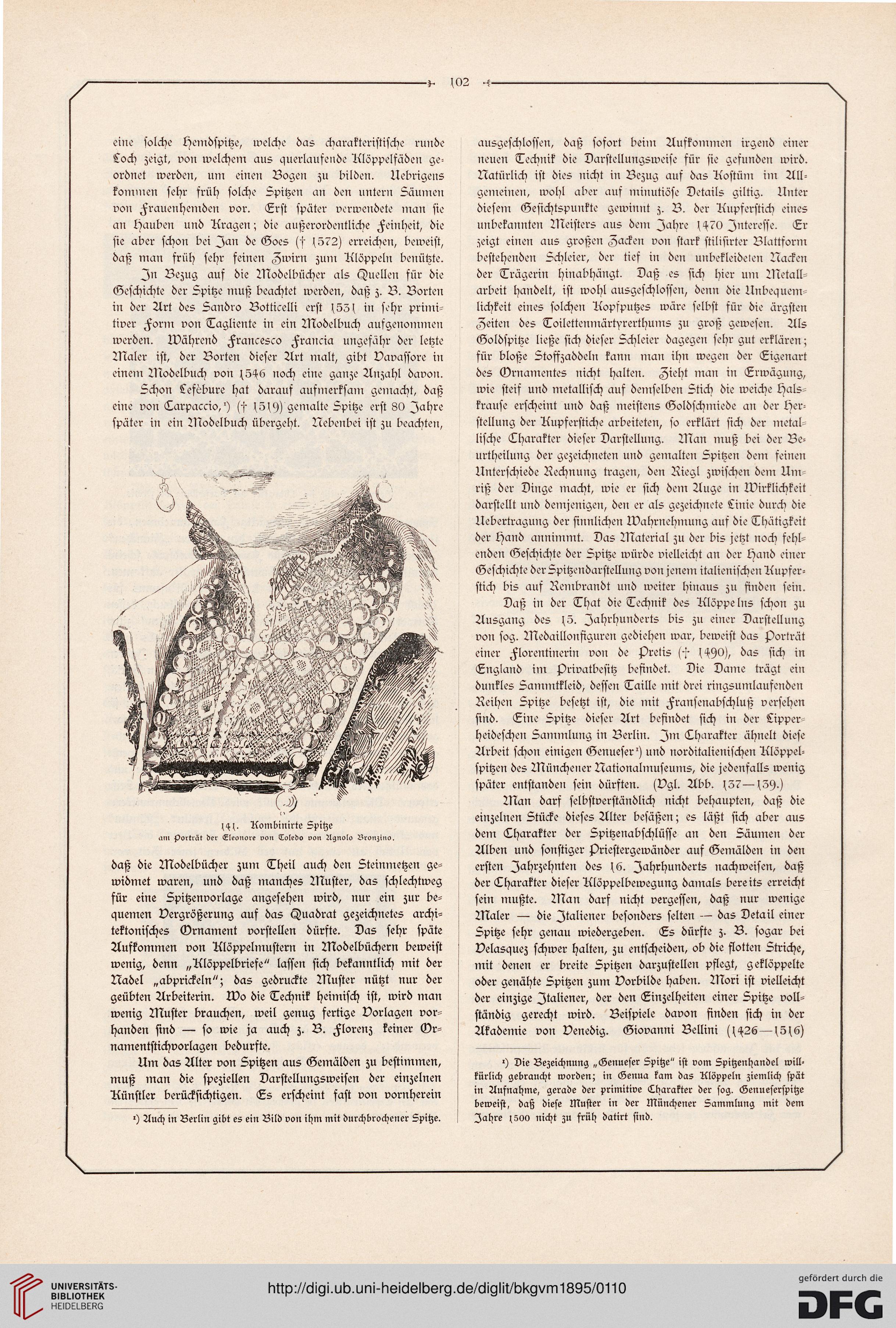

Rombinirte Spitze

am Porträt der Eleonore von Toledo von Agnolo Bronzino.

daß die Modelbücher zum Theil auch den Steinmetzen ge-

widmet waren, und daß manches Muster, das schlechtweg

für eine Spitzenvorlage angesehen wird, nur ein zur be-

quemen Vergrößerung auf das Quadrat gezeichnetes archi-

tektonisches Ornament vorstellen dürfte. Das sehr späte

Aufkommen von Aloppelmustern in Modelbüchern beweist

wenig, denn „Alöppelbriefe" lassen sich bekanntlich mit der

Nadel „abprickeln"; das gedruckte Muster nützt nur der

geübten Arbeiterin. Wo die Technik heimisch ist, wird man

wenig Muster brauchen, weil genug fertige Vorlagen vor-

handen sind — so wie ja auch z. B. Florenz keiner Vr-

namentstichvorlagen bedurfte.

Um das Alter von Spitzen aus Gemälden zu bestimmen,

muß man die speziellen Darstellungsweisen der einzelnen

Aünstler berücksichtigen. Es erscheint fast von vornherein

') Auch in Berlin gibt es ein Bild von ihm mit durchbrochener Spitze.

ausgeschlossen, daß sofort beim Auskommen irgend einer-

neuen Technik die Darstellungsweise für sie gesunden wird.

Natürlich ist dies nicht in Bezug auf das Aostüm inr All-

gemeinen, wohl aber auf minutiöse Details giltig. Unter

diesem Gesichtspunkte gewinnt z. B. der Aupferstich eines

unbekannten Meisters aus dem Zahre Znteresfe. Er

zeigt einen aus großen Zacken von stark ftilisirter Blattform

bestehenden Schleier, der tief in den unbekleideien Nacken

der Trägerin hinabhängt. Daß es sich hier um Metall-

arbeit handelt, ist wohl ausgeschlossen, denn die Unbequem-

lichkeit eines solchen Aopfputzes wäre selbst für die ärgsten

Zeiten des Toilettenmärtyrerthums zu groß gewesen. Als

Goldspitze ließe sich dieser Schleier dagegen sehr gut erklären;

für bloße Stoffzaddeln kann man ihn wegen der Eigenart

des Ornamentes nicht halten. Zieht man in Erwägung,

wie steif und metallisch auf demselben Stich die weiche hals

krause erscheint und daß meistens Goldschmiede an der Her-

stellung der Aupserstiche arbeiteten, so erklärt sich der metal

lische Charakter dieser Darstellung. Man muß bei der Be-

urtheilung der gezeichneten und gemalten Spitzen dem feinen

Unterschiede Rechnung tragen, den Riegl zwischen dem Um-

riß der Dinge macht, wie er sich dem Auge in Wirklichkeit

darstellt und demjenigen, den er als gezeichnete Linie durch die

Uebertragung der sinnlichen Wahrnehmung aus die Thätigkeit

der Hand annimmt. Das Material zu der bis jetzt noch fehl-

enden Geschichte der Spitze würde vielleicht an der Hand einer

Geschichte der Spitzendarstellung von jenem italienischen Aupser-

stich bis auf Rembrandt und weiter hinaus zu finden sein.

Daß in der That die Technik des Alöppe Ins schon zu

Ausgang des sä. Jahrhunderts bis zu einer Darstellung

von sog. Medaillonfiguren gediehen war, beweist das Porträt

einer Florentinerin von de pretis das sich in

England inr privatbesitz befindet. Die Dame trägt ein

dunkles Sammtkleid, dessen Taille mit drei ringsumlaufenden

Reihen Spitze besetzt ist, die mit Fransenabschluß versehen

sind. Eine Spitze dieser Art befindet sich in der Lipper-

heideschen Sainmlung in Berlin. Jm Charakter ähnelt diese

Arbeit schon einigen Genueser ') und norditalienischen Alöppel-

spitzen des Münchener Nationalmuseunrs, die jedenfalls wenig

später entstanden sein dürsten. (Vgl. Abb. {57—sost.)

Man darf selbstverständlich nicht behaupten, daß die

einzelnen Stücke dieses Alter besäßen; es läßt sich aber aus

dem Charakter der Spitzenabschlüsse an den Säumen der

Alben und sonstiger Priestergewänder aus Gemälden in den

ersten Jahrzehnten des f6. Jahrhunderts Nachweisen, daß

der Charakter dieser Alöppelbewegung damals bereits erreicht

sein mußte. Man darf nicht vergessen, daß nur wenige

Maler — die Italiener besonders selten — das Detail einer

Spitze sehr genau wiedergeben. Es dürfte z. B. sogar bei

Velasquez schwer halten, zu entscheiden, ob die flotten Striche,

mit denen er breite Spitzen darzustellen pflegt, geklöppelte

oder genähte Spitzen zum Vorbilde haben. Mori ist vielleicht

der einzige Italiener, der den Einzelheiten einer Spitze voll-

ständig gerecht wird. Beispiele davon finden sich in der

Akademie von Venedig. Giovanni Bellini (^26— s5s6)

■) Die Bezeichnung „Genueser Spitze" ist vom Spitzenhandel will-

kürlich gebraucht worden; in Genua kam das Alöppeln ziemlich spät

in Aufnahme, gerade der primitive Charakter der sog. Genueserspitze

beweist, daß diese Muster in der Münchener Sammlung mit dem

Jahre ;soo nicht zu früh datirt sind.

Loch zeigt, von welchem aus querlaufende Alöppelfäden ge-

ordnet werden, um einen Bogen zu bilden. Uebrigens

kommen sehr früh solche Spitzen an den untern Säumen

von Frauenhemden vor. Erst später verwendete man sie

an Hauben und Aragen; die außerordentliche Feinheit, die

sie aber schon bei j^an de Goes ff {572) erreichen, beweist,

daß man früh sehr feinen Zwirn zum Alöppeln benützte.

In Bezug auf die Modelbücher als Quellen für die

Geschichte der Spitze muß beachtet werden, daß z. B. Borten

in der Art des Sandro Botticelli erst s53s in sehr primi-

tiver Form von Tagliente in ein Modelbuch ausgenommen

werden. Während Francesco Francia ungefähr der letzte

Maler ist, der Borten dieser Art uralt, gibt Vavassore in

einem Modelbuch von ^5^6 noch eine ganze Anzahl davon.

Schon Lefebure hat daraus aufmerksam geinacht, daß

eine von Carpaccio,') (f fäsß) gemalte Spitze erst 80 Jahre

später in ein Modelbuch übergeht. Nebenbei ist zu beachten,

Rombinirte Spitze

am Porträt der Eleonore von Toledo von Agnolo Bronzino.

daß die Modelbücher zum Theil auch den Steinmetzen ge-

widmet waren, und daß manches Muster, das schlechtweg

für eine Spitzenvorlage angesehen wird, nur ein zur be-

quemen Vergrößerung auf das Quadrat gezeichnetes archi-

tektonisches Ornament vorstellen dürfte. Das sehr späte

Aufkommen von Aloppelmustern in Modelbüchern beweist

wenig, denn „Alöppelbriefe" lassen sich bekanntlich mit der

Nadel „abprickeln"; das gedruckte Muster nützt nur der

geübten Arbeiterin. Wo die Technik heimisch ist, wird man

wenig Muster brauchen, weil genug fertige Vorlagen vor-

handen sind — so wie ja auch z. B. Florenz keiner Vr-

namentstichvorlagen bedurfte.

Um das Alter von Spitzen aus Gemälden zu bestimmen,

muß man die speziellen Darstellungsweisen der einzelnen

Aünstler berücksichtigen. Es erscheint fast von vornherein

') Auch in Berlin gibt es ein Bild von ihm mit durchbrochener Spitze.

ausgeschlossen, daß sofort beim Auskommen irgend einer-

neuen Technik die Darstellungsweise für sie gesunden wird.

Natürlich ist dies nicht in Bezug auf das Aostüm inr All-

gemeinen, wohl aber auf minutiöse Details giltig. Unter

diesem Gesichtspunkte gewinnt z. B. der Aupferstich eines

unbekannten Meisters aus dem Zahre Znteresfe. Er

zeigt einen aus großen Zacken von stark ftilisirter Blattform

bestehenden Schleier, der tief in den unbekleideien Nacken

der Trägerin hinabhängt. Daß es sich hier um Metall-

arbeit handelt, ist wohl ausgeschlossen, denn die Unbequem-

lichkeit eines solchen Aopfputzes wäre selbst für die ärgsten

Zeiten des Toilettenmärtyrerthums zu groß gewesen. Als

Goldspitze ließe sich dieser Schleier dagegen sehr gut erklären;

für bloße Stoffzaddeln kann man ihn wegen der Eigenart

des Ornamentes nicht halten. Zieht man in Erwägung,

wie steif und metallisch auf demselben Stich die weiche hals

krause erscheint und daß meistens Goldschmiede an der Her-

stellung der Aupserstiche arbeiteten, so erklärt sich der metal

lische Charakter dieser Darstellung. Man muß bei der Be-

urtheilung der gezeichneten und gemalten Spitzen dem feinen

Unterschiede Rechnung tragen, den Riegl zwischen dem Um-

riß der Dinge macht, wie er sich dem Auge in Wirklichkeit

darstellt und demjenigen, den er als gezeichnete Linie durch die

Uebertragung der sinnlichen Wahrnehmung aus die Thätigkeit

der Hand annimmt. Das Material zu der bis jetzt noch fehl-

enden Geschichte der Spitze würde vielleicht an der Hand einer

Geschichte der Spitzendarstellung von jenem italienischen Aupser-

stich bis auf Rembrandt und weiter hinaus zu finden sein.

Daß in der That die Technik des Alöppe Ins schon zu

Ausgang des sä. Jahrhunderts bis zu einer Darstellung

von sog. Medaillonfiguren gediehen war, beweist das Porträt

einer Florentinerin von de pretis das sich in

England inr privatbesitz befindet. Die Dame trägt ein

dunkles Sammtkleid, dessen Taille mit drei ringsumlaufenden

Reihen Spitze besetzt ist, die mit Fransenabschluß versehen

sind. Eine Spitze dieser Art befindet sich in der Lipper-

heideschen Sainmlung in Berlin. Jm Charakter ähnelt diese

Arbeit schon einigen Genueser ') und norditalienischen Alöppel-

spitzen des Münchener Nationalmuseunrs, die jedenfalls wenig

später entstanden sein dürsten. (Vgl. Abb. {57—sost.)

Man darf selbstverständlich nicht behaupten, daß die

einzelnen Stücke dieses Alter besäßen; es läßt sich aber aus

dem Charakter der Spitzenabschlüsse an den Säumen der

Alben und sonstiger Priestergewänder aus Gemälden in den

ersten Jahrzehnten des f6. Jahrhunderts Nachweisen, daß

der Charakter dieser Alöppelbewegung damals bereits erreicht

sein mußte. Man darf nicht vergessen, daß nur wenige

Maler — die Italiener besonders selten — das Detail einer

Spitze sehr genau wiedergeben. Es dürfte z. B. sogar bei

Velasquez schwer halten, zu entscheiden, ob die flotten Striche,

mit denen er breite Spitzen darzustellen pflegt, geklöppelte

oder genähte Spitzen zum Vorbilde haben. Mori ist vielleicht

der einzige Italiener, der den Einzelheiten einer Spitze voll-

ständig gerecht wird. Beispiele davon finden sich in der

Akademie von Venedig. Giovanni Bellini (^26— s5s6)

■) Die Bezeichnung „Genueser Spitze" ist vom Spitzenhandel will-

kürlich gebraucht worden; in Genua kam das Alöppeln ziemlich spät

in Aufnahme, gerade der primitive Charakter der sog. Genueserspitze

beweist, daß diese Muster in der Münchener Sammlung mit dem

Jahre ;soo nicht zu früh datirt sind.