94

an der Südwand heruinführt. Vermutlich war also der Raum vor dem Abtritt von der Küche getrennt

und besonders heizbar.

Zm ersten Stock befindet sich im Westbau das Treppenhaus und ein mit einem Erker und Malereien

versehener rechteck'iger Raum. Die Wandmalereien bestehen aus einem umlaufenden roten Fries mit

Engelsköpsen und Ranken, roten und schwarzen Wandteilungslinien. DieHolzsäule zeigt laubartigeBehand-

lung des Schaftes und Kopsbandes. An dem Erker besindet sich eine Nische mit Anschlag für ein Türchen,

welche rot umrahmt und mit einem Tympanon geziert ist, woran man eine Nosette und drei Kugeln be-

merkt. Die spitzbogige Tür ist prosiliert. Über derselben besindet sich das Urffsche und Milchlingsche Wapperp

also die Wappen Aohanns von Rrff und der Katharina Milchling 1626—37. Datz diese Eheleute an der

Burg viel gebaut haben, beweist auch eine an dem jehigen Wohnhaus angebrachte von der Burg stammende

Wappentafel mit den gleichen Wappen und den Überschriften VR-W und

NIOOHI^MO. Der Erker lag autzen auf 2 Konsolen, ist aber später durch eine Holzwand zugeseht worden.

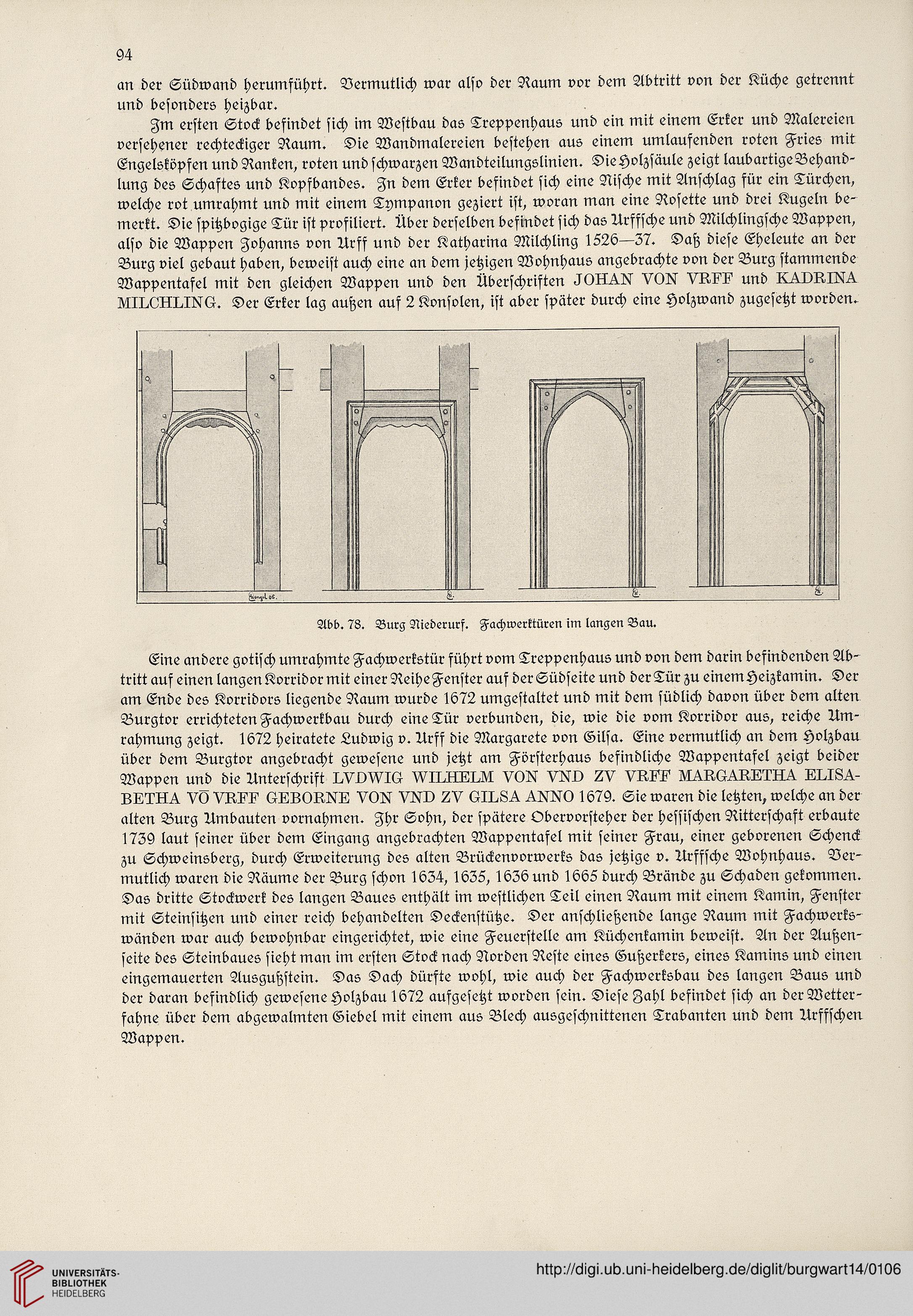

Eine andere gotisch umrahmte Fachwerkstür sührt vom Treppenhaus und von dem darin besindenden Ab-

tritt auf einen langenKorridor mit einer ReiheFenster aus derSüdseite und derTür zu einemHeizkamin. Der

am Ende des Korridors liegende Raum wurde 1672 umgestaltet und mit dem südlich davon über dem alten

Burgtor errichtetenFachwerkbau durch eine Tür verbunden, die, wie die vom Korridor aus, reiche Um-

rahmung zeigt. 1672 heiratete Ludwig v. ürff die Margarete von Gilsa. Eine vermutlich an dem Holzbau

über dem Burgtor angebracht gewesene und jetzt am Försterhaus besindliche Wappentasel zeigt beider

Wappen und die Unterschrist OVO^VIO 4VIOHLON VOR VM 2V VHV^ LOI8^-

VÖ VMI' OLL0ML VO^ VM 2V 0108^ ER0 1679. Sie waren die letzten, welche an der

alten Burg ümbauten vornahmen. Zhr Sohn, der spätere Obervorsteher der hessischen Ritterschaft erbaute

1739 laut seiner über dem Eingang angebrachten Wappentasel mit seiner Frau, einer geborenen Schenck

zu Schweinsberg, durch Erweiterung des alten Brückenvorwerks das jetzige v. ürffsche Wohnhaus. Ver-

mutlich waren die Räume der Burg schon 1634, 1635, 1636 und 1665 durch Brände zu Schaden gekommen.

Das dritte Stockwerk des langen Baues enthält im westlichen Teil einen Naum mit einem Kamin, Fenster

mit Steinsitzen und einer reich behandelten Deckenstühe. Der anschlietzende lange Naum mit Fachwerks-

wünden war auch bewohnbar eingerichtet, wie eine Feuerstelle am Küchenkamin beweist. An der Autzen-

seite des Steinbaues sieht man im ersten Stock nach Norden Reste eines Gutzerkers, eines Kamins und einen

eingemauerten Ausgutzstein. Das Dach dürfte wohl, wie auch der Fachwerksbau des langen Baus und

der daran befindlich gewesene Holzbau 1672 aufgesetzt worden sein. Diese Zahl befindet sich an derWetter-

fahne über dem abgewalmten Giebel mit einem aus Blech ausgeschnittenen Trabanten und dem ürsfschen

Wappen.

an der Südwand heruinführt. Vermutlich war also der Raum vor dem Abtritt von der Küche getrennt

und besonders heizbar.

Zm ersten Stock befindet sich im Westbau das Treppenhaus und ein mit einem Erker und Malereien

versehener rechteck'iger Raum. Die Wandmalereien bestehen aus einem umlaufenden roten Fries mit

Engelsköpsen und Ranken, roten und schwarzen Wandteilungslinien. DieHolzsäule zeigt laubartigeBehand-

lung des Schaftes und Kopsbandes. An dem Erker besindet sich eine Nische mit Anschlag für ein Türchen,

welche rot umrahmt und mit einem Tympanon geziert ist, woran man eine Nosette und drei Kugeln be-

merkt. Die spitzbogige Tür ist prosiliert. Über derselben besindet sich das Urffsche und Milchlingsche Wapperp

also die Wappen Aohanns von Rrff und der Katharina Milchling 1626—37. Datz diese Eheleute an der

Burg viel gebaut haben, beweist auch eine an dem jehigen Wohnhaus angebrachte von der Burg stammende

Wappentafel mit den gleichen Wappen und den Überschriften VR-W und

NIOOHI^MO. Der Erker lag autzen auf 2 Konsolen, ist aber später durch eine Holzwand zugeseht worden.

Eine andere gotisch umrahmte Fachwerkstür sührt vom Treppenhaus und von dem darin besindenden Ab-

tritt auf einen langenKorridor mit einer ReiheFenster aus derSüdseite und derTür zu einemHeizkamin. Der

am Ende des Korridors liegende Raum wurde 1672 umgestaltet und mit dem südlich davon über dem alten

Burgtor errichtetenFachwerkbau durch eine Tür verbunden, die, wie die vom Korridor aus, reiche Um-

rahmung zeigt. 1672 heiratete Ludwig v. ürff die Margarete von Gilsa. Eine vermutlich an dem Holzbau

über dem Burgtor angebracht gewesene und jetzt am Försterhaus besindliche Wappentasel zeigt beider

Wappen und die Unterschrist OVO^VIO 4VIOHLON VOR VM 2V VHV^ LOI8^-

VÖ VMI' OLL0ML VO^ VM 2V 0108^ ER0 1679. Sie waren die letzten, welche an der

alten Burg ümbauten vornahmen. Zhr Sohn, der spätere Obervorsteher der hessischen Ritterschaft erbaute

1739 laut seiner über dem Eingang angebrachten Wappentasel mit seiner Frau, einer geborenen Schenck

zu Schweinsberg, durch Erweiterung des alten Brückenvorwerks das jetzige v. ürffsche Wohnhaus. Ver-

mutlich waren die Räume der Burg schon 1634, 1635, 1636 und 1665 durch Brände zu Schaden gekommen.

Das dritte Stockwerk des langen Baues enthält im westlichen Teil einen Naum mit einem Kamin, Fenster

mit Steinsitzen und einer reich behandelten Deckenstühe. Der anschlietzende lange Naum mit Fachwerks-

wünden war auch bewohnbar eingerichtet, wie eine Feuerstelle am Küchenkamin beweist. An der Autzen-

seite des Steinbaues sieht man im ersten Stock nach Norden Reste eines Gutzerkers, eines Kamins und einen

eingemauerten Ausgutzstein. Das Dach dürfte wohl, wie auch der Fachwerksbau des langen Baus und

der daran befindlich gewesene Holzbau 1672 aufgesetzt worden sein. Diese Zahl befindet sich an derWetter-

fahne über dem abgewalmten Giebel mit einem aus Blech ausgeschnittenen Trabanten und dem ürsfschen

Wappen.