1S1

Bei einer srüheren Gelegenheit hatten die Neiter Cangrandes II. mehr Glück entwickelt. Als er sich

nämlich im Februar 1354 am Hofe seines Schwagers, des Herzogs Ludwig v. Bayern und Grafen v. Tyrol,

in Bozen aushielt, um deutsche Herren in seinen Diensi zu ziehen, erhob sich imEinvernehmen mit den Este

und den Gonzaga sein natürlicher Bruder Fregnano in einem grohen Volksaussiande gegen ihn.

Aber Cangrande eilte schnell mit den eignen deutschen Kriegern und mit 1OO Helmen Ludwigs herbei.

Nach blutigem Kampse, bei dem sich einzelne Landsleute besonders hervortaten, wurde die Rebellion

unterdrückt, der ausrührerische Stiesbruder selbst siel. Zum Andenken an diesen wichtigen Sieg errichteten

die deutschen Ritter neben der uralten Basilika der hl. Anastasia ein schönes gotisches Kirchlein zu Ehren

des hl. G e o r g, ihres Schutzpatrones, in dessen Nanren sie schon unter dem ersten Cangrande siegreich

gekämpst hatten. Das Gotteshaus

wurde am St. Georgstage, dem 24.April

desselben Aahres, 1354, eingeweiht.

Zugleich stisteten die deutschen

Bannerherren am Hochaltar dieser Kirche

eine tägliche ewige Messe zu Ehren ihres

Schutzheiligen und zum Seelenheile sür

alle lebenden und toten Landsleute (pro

omnidus 4?Ü60toui6i8 vivi8 ot mortni^).

Die betrefsende Anschrift besindet

sich an der Annenwand über dem Haupt-

eingang der Kirche. Rnter dem Portal

selbst war ein St.Georgsbild gemalt, wie

er den Lindwurm tötet. Aetzt sind nur

noch spärliche Reste zu erkennen.

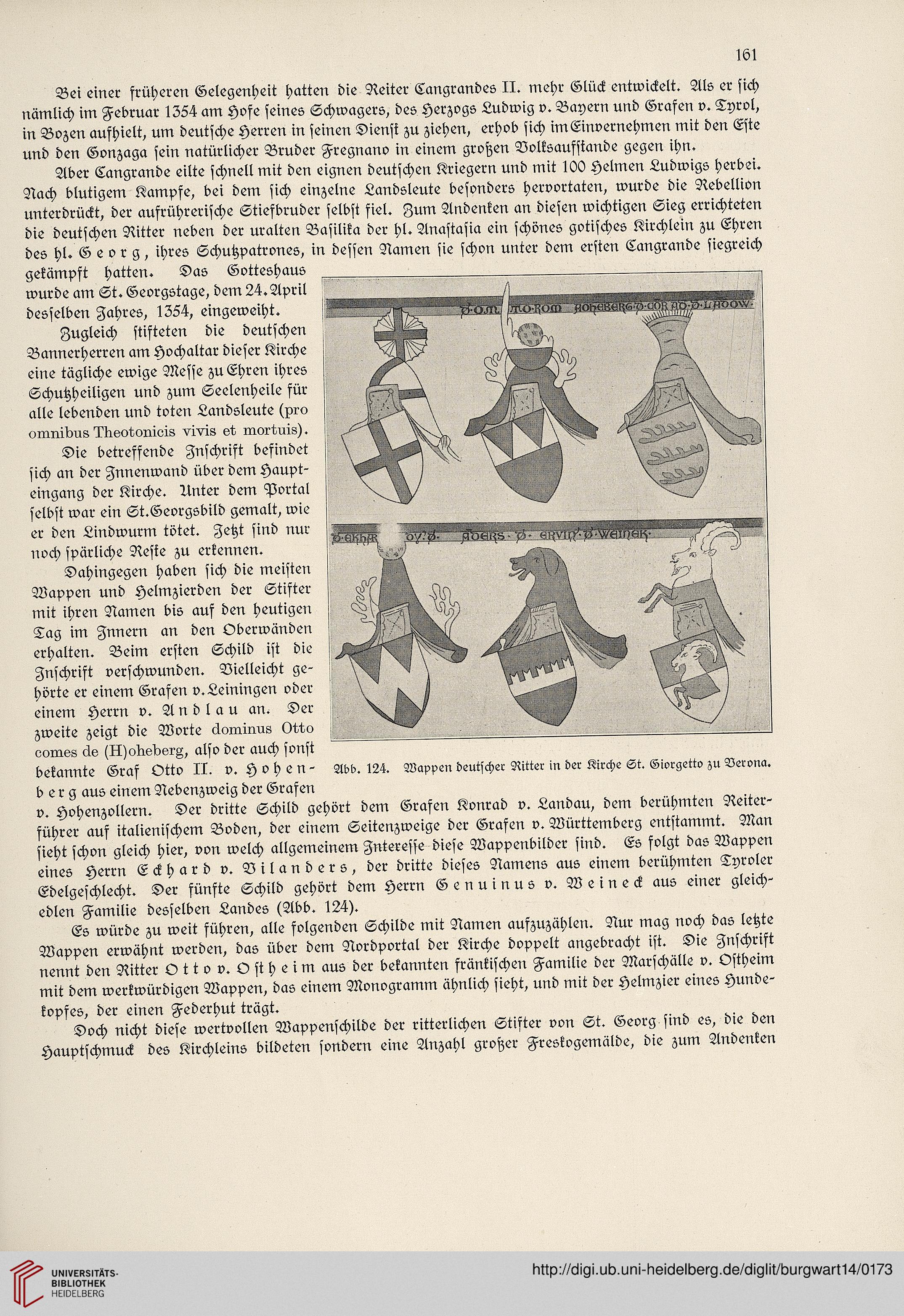

Dahingegen haben sich die meisten

Wappen und Helmzierden der Stister

mit ihren Namen bis auf den heutigen

Tag im Annern an den Oberwänden

erhalten. Beim ersten Schild ist die

Anschrift verschwunden. Vielleicht ge-

hörte er einem Grasen v.Leiningen oder

einem Herrn v. Andlau an. Der

zweite zeigt die Worte clominu^ Otcko

00M68 Ü6 (H)oÜ6l>6rA, also der auch sonst

bekannte Gras Otto II. v. Hohen-

berg aus einem Nebenzweig der Grasen

v. Hohenzollern. Der dritte Schild gehört dem Grasen Konrad v. Landau, dem berühmten Reiter-

sührer aus italienischem Boden, der einem Seitenzweige der Grafen v. Württemberg entstammt. Man

sieht schon gleich hier, von welch allgemeinem Anteresse diese Wappenbilder sind. Es solgt das Wappen

eines Herrn Eckhard v. Vilanders, der dritte dieses Namens aus einem berühmten Tyroler

Edelgeschlecht. Der fünste Schild gehört dem Herrn Genuinus v. Weineck aus einer gleich-

edlen Familie desselben Landes (Abb. 124).

Cs würde zu weit führen, alle solgenden Schilde mit Namen auszuzählen. Nur mag noch das letzte

Wappen erwähnt werden, das über dem Nordportal der Kirche doppelt angebracht ist. Die Anschrist

nennt den Ritter Ottov. Ostheim aus der bekannten fränkischen Familie der Marschälle v. Ostheim

mit dem werkwürdigen Wappen, das einem Monogramm ähnlich sieht, und mit der Helmzier eines Hunde-

kopses, der einen Federhut trägt.

Doch nicht diese wertvollen Wappenschilde der ritterlichen Stister von St. Georg sind es, die den

Hauptschmuck des Kirchleins bildeten sondern eine Anzahl groher Freskogemälde, die zum Andenken

Bei einer srüheren Gelegenheit hatten die Neiter Cangrandes II. mehr Glück entwickelt. Als er sich

nämlich im Februar 1354 am Hofe seines Schwagers, des Herzogs Ludwig v. Bayern und Grafen v. Tyrol,

in Bozen aushielt, um deutsche Herren in seinen Diensi zu ziehen, erhob sich imEinvernehmen mit den Este

und den Gonzaga sein natürlicher Bruder Fregnano in einem grohen Volksaussiande gegen ihn.

Aber Cangrande eilte schnell mit den eignen deutschen Kriegern und mit 1OO Helmen Ludwigs herbei.

Nach blutigem Kampse, bei dem sich einzelne Landsleute besonders hervortaten, wurde die Rebellion

unterdrückt, der ausrührerische Stiesbruder selbst siel. Zum Andenken an diesen wichtigen Sieg errichteten

die deutschen Ritter neben der uralten Basilika der hl. Anastasia ein schönes gotisches Kirchlein zu Ehren

des hl. G e o r g, ihres Schutzpatrones, in dessen Nanren sie schon unter dem ersten Cangrande siegreich

gekämpst hatten. Das Gotteshaus

wurde am St. Georgstage, dem 24.April

desselben Aahres, 1354, eingeweiht.

Zugleich stisteten die deutschen

Bannerherren am Hochaltar dieser Kirche

eine tägliche ewige Messe zu Ehren ihres

Schutzheiligen und zum Seelenheile sür

alle lebenden und toten Landsleute (pro

omnidus 4?Ü60toui6i8 vivi8 ot mortni^).

Die betrefsende Anschrift besindet

sich an der Annenwand über dem Haupt-

eingang der Kirche. Rnter dem Portal

selbst war ein St.Georgsbild gemalt, wie

er den Lindwurm tötet. Aetzt sind nur

noch spärliche Reste zu erkennen.

Dahingegen haben sich die meisten

Wappen und Helmzierden der Stister

mit ihren Namen bis auf den heutigen

Tag im Annern an den Oberwänden

erhalten. Beim ersten Schild ist die

Anschrift verschwunden. Vielleicht ge-

hörte er einem Grasen v.Leiningen oder

einem Herrn v. Andlau an. Der

zweite zeigt die Worte clominu^ Otcko

00M68 Ü6 (H)oÜ6l>6rA, also der auch sonst

bekannte Gras Otto II. v. Hohen-

berg aus einem Nebenzweig der Grasen

v. Hohenzollern. Der dritte Schild gehört dem Grasen Konrad v. Landau, dem berühmten Reiter-

sührer aus italienischem Boden, der einem Seitenzweige der Grafen v. Württemberg entstammt. Man

sieht schon gleich hier, von welch allgemeinem Anteresse diese Wappenbilder sind. Es solgt das Wappen

eines Herrn Eckhard v. Vilanders, der dritte dieses Namens aus einem berühmten Tyroler

Edelgeschlecht. Der fünste Schild gehört dem Herrn Genuinus v. Weineck aus einer gleich-

edlen Familie desselben Landes (Abb. 124).

Cs würde zu weit führen, alle solgenden Schilde mit Namen auszuzählen. Nur mag noch das letzte

Wappen erwähnt werden, das über dem Nordportal der Kirche doppelt angebracht ist. Die Anschrist

nennt den Ritter Ottov. Ostheim aus der bekannten fränkischen Familie der Marschälle v. Ostheim

mit dem werkwürdigen Wappen, das einem Monogramm ähnlich sieht, und mit der Helmzier eines Hunde-

kopses, der einen Federhut trägt.

Doch nicht diese wertvollen Wappenschilde der ritterlichen Stister von St. Georg sind es, die den

Hauptschmuck des Kirchleins bildeten sondern eine Anzahl groher Freskogemälde, die zum Andenken