DAS SCHEIBENFRAGMENT DES FRÜHEN 14. JAHRHUNDERTS

385

erste rekonstruktive Ergänzung der drei erhaltenen Glasgemälde erfolgte erst im Rahmen der großen Kirchenrenova-

tion 1903-1905 durch den Hersbrucker Glasmaler Moritz Seitz. Zuvor war das kleine Bild des Auferstandenen »in

ganz sinnloser Weise« mit den vorhandenen Teilen des Vitusbildes, anstelle des verlorenen obersten Teils samt dem

Kopf, »zusammengeglast«, und es war nur der Kompetenz des Landeskonservators Haggenmiller zu verdanken, daß

die ursprünglichen Bildgegenstände wiedererkannt und die Glasgemälde einer sachgerechten Restaurierung zugeführt

werden konnten (vgl. Reg. Nr. 99).

Vorbemerkung zum Katalog: Alle drei Felder wurden im Frühjahr 1999 in situ untersucht und neu aufgenommen.

Für das opake Figurenfragment wurde die Lesbarkeit durch Befeuchten der Außenseite vorübergehend verbessert.

1. DAS SCHEIBENFRAGMENT DES FRÜHEN 14. JAHRHUNDERTS

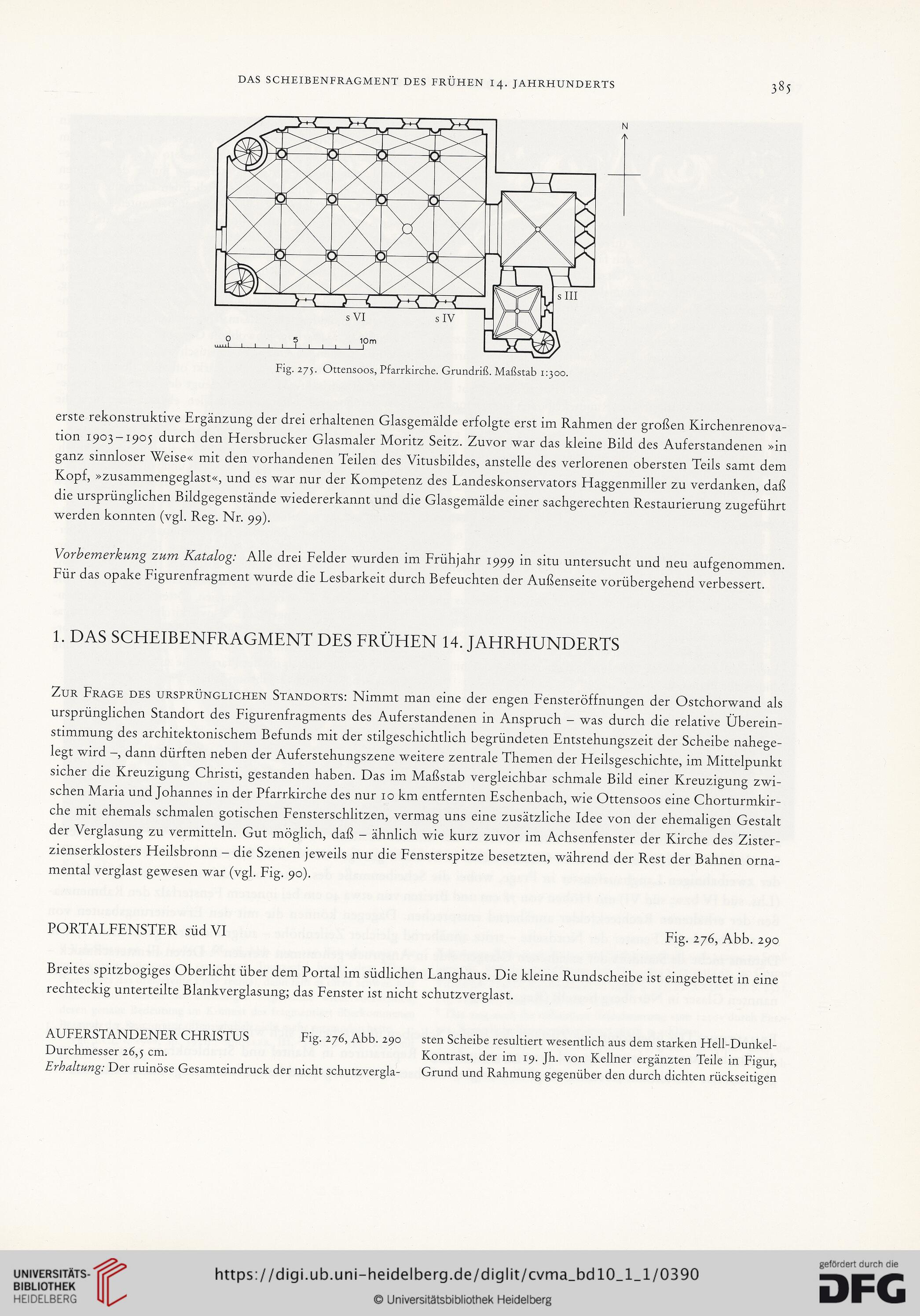

Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Nimmt man eine der engen Fensteröffnungen der Ostchorwand als

ursprünglichen Standort des Figurenfragments des Auferstandenen in Anspruch - was durch die relative Überein-

stimmung des architektonischem Befunds mit der stilgeschichtlich begründeten Entstehungszeit der Scheibe nahege-

legt wird -, dann dürften neben der Auferstehungszene weitere zentrale Themen der Heilsgeschichte, im Mittelpunkt

sicher die Kreuzigung Christi, gestanden haben. Das im Maßstab vergleichbar schmale Bild einer Kreuzigung zwi-

schen Maria und Johannes in der Pfarrkirche des nur 10 km entfernten Eschenbach, wie Ottensoos eine Chorturmkir-

che mit ehemals schmalen gotischen Fensterschlitzen, vermag uns eine zusätzliche Idee von der ehemaligen Gestalt

der Verglasung zu vermitteln. Gut möglich, daß - ähnlich wie kurz zuvor im Achsenfenster der Kirche des Zister-

zienserklosters Heilsbronn - die Szenen jeweils nur die Fensterspitze besetzten, während der Rest der Bahnen orna-

mental verglast gewesen war (vgl. Fig. 90).

PORTALFENSTER südVI

Fig. 276, Abb. 290

Breites spitzbogiges Oberlicht über dem Portal im südlichen Langhaus. Die kleine Rundscheibe ist eingebettet in eine

rechteckig unterteilte Blankverglasung; das Fenster ist nicht schutzverglast.

AUFERSTANDENER CHRISTUS Fig. 276, Abb. 290

Durchmesser 26,5 cm.

Erhaltung: Der ruinöse Gesamteindruck der nicht schutzvergla-

sten Scheibe resultiert wesentlich aus dem starken Hell-Dunkel-

Kontrast, der im 19. Jh. von Kellner ergänzten Teile in Figur,

Grund und Rahmung gegenüber den durch dichten rückseitigen

385

erste rekonstruktive Ergänzung der drei erhaltenen Glasgemälde erfolgte erst im Rahmen der großen Kirchenrenova-

tion 1903-1905 durch den Hersbrucker Glasmaler Moritz Seitz. Zuvor war das kleine Bild des Auferstandenen »in

ganz sinnloser Weise« mit den vorhandenen Teilen des Vitusbildes, anstelle des verlorenen obersten Teils samt dem

Kopf, »zusammengeglast«, und es war nur der Kompetenz des Landeskonservators Haggenmiller zu verdanken, daß

die ursprünglichen Bildgegenstände wiedererkannt und die Glasgemälde einer sachgerechten Restaurierung zugeführt

werden konnten (vgl. Reg. Nr. 99).

Vorbemerkung zum Katalog: Alle drei Felder wurden im Frühjahr 1999 in situ untersucht und neu aufgenommen.

Für das opake Figurenfragment wurde die Lesbarkeit durch Befeuchten der Außenseite vorübergehend verbessert.

1. DAS SCHEIBENFRAGMENT DES FRÜHEN 14. JAHRHUNDERTS

Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Nimmt man eine der engen Fensteröffnungen der Ostchorwand als

ursprünglichen Standort des Figurenfragments des Auferstandenen in Anspruch - was durch die relative Überein-

stimmung des architektonischem Befunds mit der stilgeschichtlich begründeten Entstehungszeit der Scheibe nahege-

legt wird -, dann dürften neben der Auferstehungszene weitere zentrale Themen der Heilsgeschichte, im Mittelpunkt

sicher die Kreuzigung Christi, gestanden haben. Das im Maßstab vergleichbar schmale Bild einer Kreuzigung zwi-

schen Maria und Johannes in der Pfarrkirche des nur 10 km entfernten Eschenbach, wie Ottensoos eine Chorturmkir-

che mit ehemals schmalen gotischen Fensterschlitzen, vermag uns eine zusätzliche Idee von der ehemaligen Gestalt

der Verglasung zu vermitteln. Gut möglich, daß - ähnlich wie kurz zuvor im Achsenfenster der Kirche des Zister-

zienserklosters Heilsbronn - die Szenen jeweils nur die Fensterspitze besetzten, während der Rest der Bahnen orna-

mental verglast gewesen war (vgl. Fig. 90).

PORTALFENSTER südVI

Fig. 276, Abb. 290

Breites spitzbogiges Oberlicht über dem Portal im südlichen Langhaus. Die kleine Rundscheibe ist eingebettet in eine

rechteckig unterteilte Blankverglasung; das Fenster ist nicht schutzverglast.

AUFERSTANDENER CHRISTUS Fig. 276, Abb. 290

Durchmesser 26,5 cm.

Erhaltung: Der ruinöse Gesamteindruck der nicht schutzvergla-

sten Scheibe resultiert wesentlich aus dem starken Hell-Dunkel-

Kontrast, der im 19. Jh. von Kellner ergänzten Teile in Figur,

Grund und Rahmung gegenüber den durch dichten rückseitigen