496

ROTHENBURG • STADTKIRCHE ST. JAKOB

3. SCHEIBENFRAGMENTE UNGESICHERTER HERKUNFT

SAKRISTEI • OSTFENSTER

1,2. MARIAE OHNMACHT / STIFTERBILD

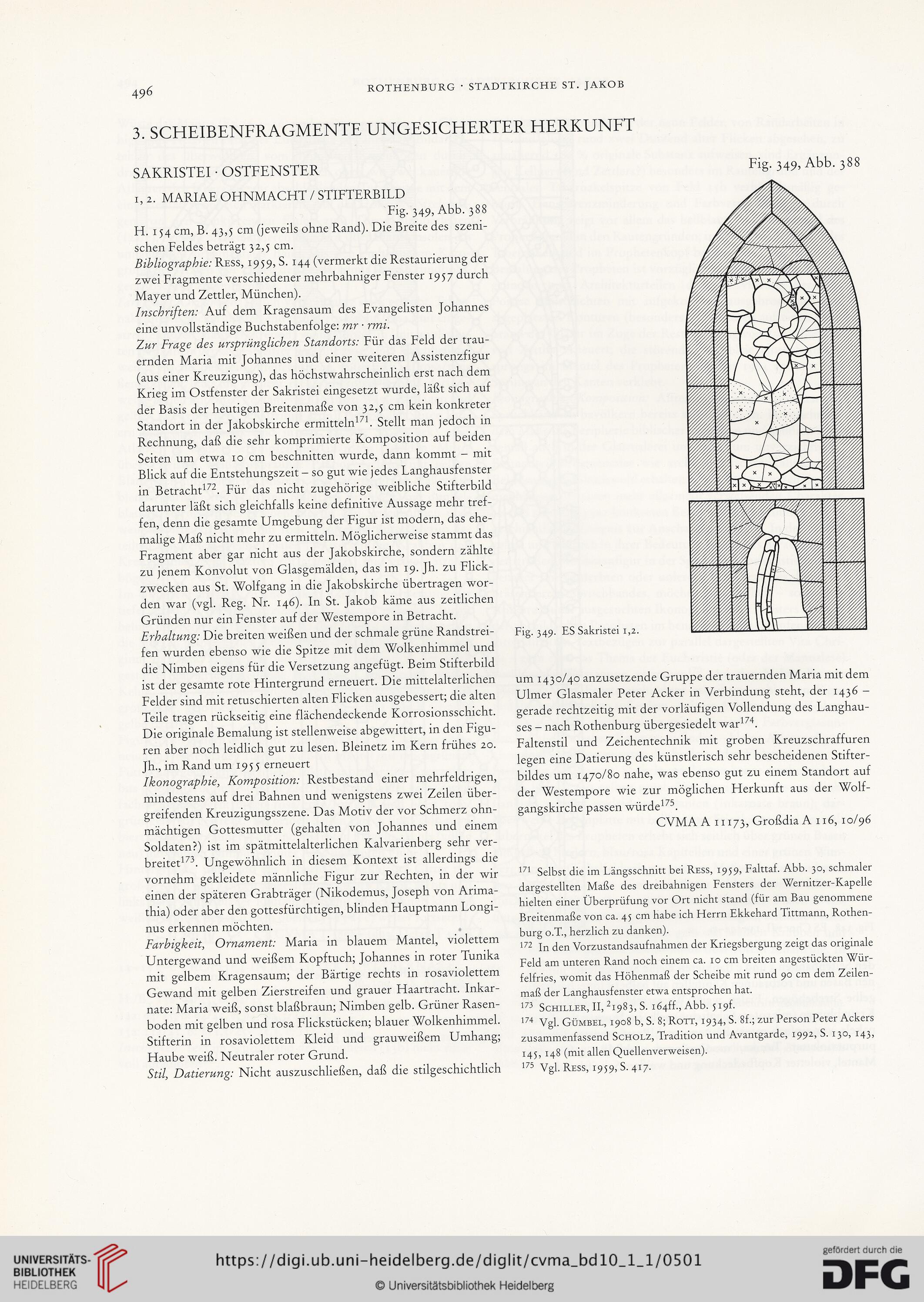

Fig. 349, Abb. 388

H. 154 cm, B. 43,5 cm (jeweils ohne Rand). Die Breite des szeni-

schen Feldes beträgt 32,5 cm.

Bibliographie: Ress, 1959, S. 144 (vermerkt die Restaurierung der

zwei Fragmente verschiedener mehrbahniger Fenster 1957 durch

Mayer und Zettler, München).

Inschriften: Auf dem Kragensaum des Evangelisten Johannes

eine unvollständige Buchstabenfolge: mr ■ rmi.

Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Für das Feld der trau-

ernden Maria mit Johannes und einer weiteren Assistenzfigur

(aus einer Kreuzigung), das höchstwahrscheinlich erst nach dem

Krieg im Ostfenster der Sakristei eingesetzt wurde, läßt sich auf

der Basis der heutigen Breitenmaße von 32,5 cm kein konkreter

Standort in der Jakobskirche ermitteln171. Stellt man jedoch in

Rechnung, daß die sehr komprimierte Komposition auf beiden

Seiten um etwa 10 cm beschnitten wurde, dann kommt - mit

Blick auf die Entstehungszeit - so gut wie jedes Langhausfenster

in Betracht172. Für das nicht zugehörige weibliche Stifterbild

darunter läßt sich gleichfalls keine definitive Aussage mehr tref-

fen, denn die gesamte Umgebung der Figur ist modern, das ehe-

malige Maß nicht mehr zu ermitteln. Möglicherweise stammt das

Fragment aber gar nicht aus der Jakobskirche, sondern zählte

zu jenem Konvolut von Glasgemälden, das im 19. Jh. zu Flick-

zwecken aus St. Wolfgang in die Jakobskirche übertragen wor-

den war (vgl. Reg. Nr. 146). In St. Jakob käme aus zeitlichen

Gründen nur ein Fenster auf der Westempore in Betracht.

Erhaltung: Die breiten weißen und der schmale grüne Randstrei-

fen wurden ebenso wie die Spitze mit dem Wolkenhimmel und

die Nimben eigens für die Versetzung angefügt. Beim Stifterbild

ist der gesamte rote Hintergrund erneuert. Die mittelalterlichen

Felder sind mit retuschierten alten Flicken ausgebessert; die alten

Teile tragen rückseitig eine flächendeckende Korrosionsschicht.

Die originale Bemalung ist stellenweise abgewittert, in den Figu-

ren aber noch leidlich gut zu lesen. Bleinetz im Kern frühes 20.

Jh., im Rand um 1955 erneuert

Ikonographie, Komposition: Restbestand einer mehrfeldrigen,

mindestens auf drei Bahnen und wenigstens zwei Zeilen über-

greifenden Kreuzigungsszene. Das Motiv der vor Schmerz ohn-

mächtigen Gottesmutter (gehalten von Johannes und einem

Soldaten?) ist im spätmittelalterlichen Kalvarienberg sehr ver-

breitet173. Ungewöhnlich in diesem Kontext ist allerdings die

vornehm gekleidete männliche Figur zur Rechten, in der wir

einen der späteren Grabträger (Nikodemus, Joseph von Arima-

thia) oder aber den gottesfürchtigen, blinden Hauptmann Longi-

nus erkennen möchten.

Farbigkeit, Ornament: Maria in blauem Mantel, violettem

Untergewand und weißem Kopftuch; Johannes in roter Tunika

mit gelbem Kragensaum; der Bärtige rechts in rosaviolettem

Gewand mit gelben Zierstreifen und grauer Haartracht. Inkar-

nate: Maria weiß, sonst blaßbraun; Nimben gelb. Grüner Rasen-

boden mit gelben und rosa Flickstücken; blauer Wolkenhimmel.

Stifterin in rosaviolettem Kleid und grauweißem Umhang;

Haube weiß. Neutraler roter Grund.

Stil, Datierung: Nicht auszuschließen, daß die stilgeschichtlich

Fig. 349. ES Sakristei 1,2.

Fig. 349, Abb. 388

um 1430/40 anzusetzende Gruppe der trauernden Maria mit dem

Ulmer Glasmaler Peter Acker in Verbindung steht, der 1436 —

gerade rechtzeitig mit der vorläufigen Vollendung des Langhau-

ses - nach Rothenburg übergesiedelt war174.

Faltenstil und Zeichentechnik mit groben Kreuzschraffuren

legen eine Datierung des künstlerisch sehr bescheidenen Stifter-

bildes um 1470/80 nahe, was ebenso gut zu einem Standort auf

der Westempore wie zur möglichen Herkunft aus der Wolf-

gangskirche passen würde175.

CVMA A 11173, Großdia A 116, 10/96

171 Selbst die im Längsschnitt bei Ress, 1959, Falttaf. Abb. 30, schmaler

dargestellten Maße des dreibahnigen Fensters der Wernitzer-Kapelle

hielten einer Überprüfung vor Ort nicht stand (für am Bau genommene

Breitenmaße von ca. 45 cm habe ich Herrn Ekkehard Tittmann, Rothen-

burg o.T., herzlich zu danken).

172 In den Vorzustandsaufnahmen der Kriegsbergung zeigt das originale

Feld am unteren Rand noch einem ca. 10 cm breiten angestückten Wür-

felfries, womit das Höhenmaß der Scheibe mit rund 90 cm dem Zeilen-

maß der Langhausfenster etwa entsprochen hat.

173 Schiller, II, 2i983, S. 164(1., Abb. 519h

174 Vgl. Gümbel, 1908 b, S. 8; Rott, 1934, S. 8f.; zur Person Peter Ackers

zusammenfassend Scholz, Tradition und Avantgarde, 1992, S. 130, 143,

145, 148 (mit allen Quellenverweisen).

175 Vgl. Ress, 1959, S. 417.

ROTHENBURG • STADTKIRCHE ST. JAKOB

3. SCHEIBENFRAGMENTE UNGESICHERTER HERKUNFT

SAKRISTEI • OSTFENSTER

1,2. MARIAE OHNMACHT / STIFTERBILD

Fig. 349, Abb. 388

H. 154 cm, B. 43,5 cm (jeweils ohne Rand). Die Breite des szeni-

schen Feldes beträgt 32,5 cm.

Bibliographie: Ress, 1959, S. 144 (vermerkt die Restaurierung der

zwei Fragmente verschiedener mehrbahniger Fenster 1957 durch

Mayer und Zettler, München).

Inschriften: Auf dem Kragensaum des Evangelisten Johannes

eine unvollständige Buchstabenfolge: mr ■ rmi.

Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Für das Feld der trau-

ernden Maria mit Johannes und einer weiteren Assistenzfigur

(aus einer Kreuzigung), das höchstwahrscheinlich erst nach dem

Krieg im Ostfenster der Sakristei eingesetzt wurde, läßt sich auf

der Basis der heutigen Breitenmaße von 32,5 cm kein konkreter

Standort in der Jakobskirche ermitteln171. Stellt man jedoch in

Rechnung, daß die sehr komprimierte Komposition auf beiden

Seiten um etwa 10 cm beschnitten wurde, dann kommt - mit

Blick auf die Entstehungszeit - so gut wie jedes Langhausfenster

in Betracht172. Für das nicht zugehörige weibliche Stifterbild

darunter läßt sich gleichfalls keine definitive Aussage mehr tref-

fen, denn die gesamte Umgebung der Figur ist modern, das ehe-

malige Maß nicht mehr zu ermitteln. Möglicherweise stammt das

Fragment aber gar nicht aus der Jakobskirche, sondern zählte

zu jenem Konvolut von Glasgemälden, das im 19. Jh. zu Flick-

zwecken aus St. Wolfgang in die Jakobskirche übertragen wor-

den war (vgl. Reg. Nr. 146). In St. Jakob käme aus zeitlichen

Gründen nur ein Fenster auf der Westempore in Betracht.

Erhaltung: Die breiten weißen und der schmale grüne Randstrei-

fen wurden ebenso wie die Spitze mit dem Wolkenhimmel und

die Nimben eigens für die Versetzung angefügt. Beim Stifterbild

ist der gesamte rote Hintergrund erneuert. Die mittelalterlichen

Felder sind mit retuschierten alten Flicken ausgebessert; die alten

Teile tragen rückseitig eine flächendeckende Korrosionsschicht.

Die originale Bemalung ist stellenweise abgewittert, in den Figu-

ren aber noch leidlich gut zu lesen. Bleinetz im Kern frühes 20.

Jh., im Rand um 1955 erneuert

Ikonographie, Komposition: Restbestand einer mehrfeldrigen,

mindestens auf drei Bahnen und wenigstens zwei Zeilen über-

greifenden Kreuzigungsszene. Das Motiv der vor Schmerz ohn-

mächtigen Gottesmutter (gehalten von Johannes und einem

Soldaten?) ist im spätmittelalterlichen Kalvarienberg sehr ver-

breitet173. Ungewöhnlich in diesem Kontext ist allerdings die

vornehm gekleidete männliche Figur zur Rechten, in der wir

einen der späteren Grabträger (Nikodemus, Joseph von Arima-

thia) oder aber den gottesfürchtigen, blinden Hauptmann Longi-

nus erkennen möchten.

Farbigkeit, Ornament: Maria in blauem Mantel, violettem

Untergewand und weißem Kopftuch; Johannes in roter Tunika

mit gelbem Kragensaum; der Bärtige rechts in rosaviolettem

Gewand mit gelben Zierstreifen und grauer Haartracht. Inkar-

nate: Maria weiß, sonst blaßbraun; Nimben gelb. Grüner Rasen-

boden mit gelben und rosa Flickstücken; blauer Wolkenhimmel.

Stifterin in rosaviolettem Kleid und grauweißem Umhang;

Haube weiß. Neutraler roter Grund.

Stil, Datierung: Nicht auszuschließen, daß die stilgeschichtlich

Fig. 349. ES Sakristei 1,2.

Fig. 349, Abb. 388

um 1430/40 anzusetzende Gruppe der trauernden Maria mit dem

Ulmer Glasmaler Peter Acker in Verbindung steht, der 1436 —

gerade rechtzeitig mit der vorläufigen Vollendung des Langhau-

ses - nach Rothenburg übergesiedelt war174.

Faltenstil und Zeichentechnik mit groben Kreuzschraffuren

legen eine Datierung des künstlerisch sehr bescheidenen Stifter-

bildes um 1470/80 nahe, was ebenso gut zu einem Standort auf

der Westempore wie zur möglichen Herkunft aus der Wolf-

gangskirche passen würde175.

CVMA A 11173, Großdia A 116, 10/96

171 Selbst die im Längsschnitt bei Ress, 1959, Falttaf. Abb. 30, schmaler

dargestellten Maße des dreibahnigen Fensters der Wernitzer-Kapelle

hielten einer Überprüfung vor Ort nicht stand (für am Bau genommene

Breitenmaße von ca. 45 cm habe ich Herrn Ekkehard Tittmann, Rothen-

burg o.T., herzlich zu danken).

172 In den Vorzustandsaufnahmen der Kriegsbergung zeigt das originale

Feld am unteren Rand noch einem ca. 10 cm breiten angestückten Wür-

felfries, womit das Höhenmaß der Scheibe mit rund 90 cm dem Zeilen-

maß der Langhausfenster etwa entsprochen hat.

173 Schiller, II, 2i983, S. 164(1., Abb. 519h

174 Vgl. Gümbel, 1908 b, S. 8; Rott, 1934, S. 8f.; zur Person Peter Ackers

zusammenfassend Scholz, Tradition und Avantgarde, 1992, S. 130, 143,

145, 148 (mit allen Quellenverweisen).

175 Vgl. Ress, 1959, S. 417.