EHEMALS ALTENBERG • KLOSTERKIRCHE

73

Zackenstils); Claudia Schumacher, in: AK Köln 1998, S. 3381., Nr. 93 (zur Sammlertätigkeit des Grafen Franz von

Erbach); Thomas Doepner, Das Prämonstratenserinnenkloster Altenberg im Hoch- und Spätmittelalter. Sozial- und

frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchungen, Marburg 1999, S. 64, 67, 392-394 (Auflistung der quellenmäßig überlie-

ferten Glasmalereistiftungen, folgt Hess 1995 in der Datierung des Chorachsenfensters); Hess 1999, S. 21, 25, 43, 165,

187 (sieht entwicklungsgeschichtliche Zusammenhänge zum »mittelrheinisch-hessischen« Marburger Genesiszyklus

und einer Marienscheibe im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst); Timothy B. Husband, in: Mirror of the

Medieval World, ed. by William D. Wixom, The Metropolitan Museum of Art, New York 1999, S. 124k, Nr. 145 (folgt

Hess 1995); Gast, Oppenheim, 2005, hier S. 122-125, Abb. 6 (nennt Altenberg als Beispiel für bahnübergreifende

Kompositionen); Journal of Glass Studies 47, 2005, S. 217 (Farbabb. der neu erworbenen und restaurierten Anbetungs-

szene); Christian Schuffels, »Beata Gerdrudis, filia sancte Elyzabet«. Gertrud, die Tochter der heiligen Elisabeth,

und das Prämonstratenserinnenstift Altenberg an der Lahn, in: AK Wartburg 2007, II, S. 229-244, hier S. 241, Anm.

14 (nimmt irrtümlich den vollständigen Verlust der Glasmalereien an); Uwe Gast, in: ZfKg 71, 2008, S. 281 (Hinweis

auf kompositorische Entsprechungen der Anbetung der Könige im Chorachsenfenster und am Altenberger Altar).

Geschichte des Baues: Die Gründungsgeschichte des auf einem Höhenzug gelegenen Stifts Altenberg bei Wetzlar

liegt im Dunkeln2. Im Jahr 1179 war die Frauenzelle noch unter den Besitztümern der mittelrheinischen Prämonstra-

tenserabtei Rommersdorf geführt. Durch ein kaiserliches Privileg Heinrichs VI. vom 26. Juli 1192 wurde das Kloster

unter kaiserlichen Schutz genommen und die Vogtei für sich und seine Nachfolger im Reich reserviert. Die heutige

Anlage geht im Wesentlichen auf die dritte magistra, die 1297 verstorbene Gertrud von Hessen, Tochter der Elisabeth

von Thüringen, zurück, die das Kloster zu einer ersten Blüte brachte. Hinweise auf den Beginn der Bauarbeiten geben

acht zwischen 1250 und 1267 ausgestellten Ablassbriefe, von denen sechs ausdrücklich für den Bau der Kirche bestimmt

sind. In einer Urkunde von 1271 werden bereits der Hochaltar und einige der wichtigsten Stiftsgebäude erwähnt3.

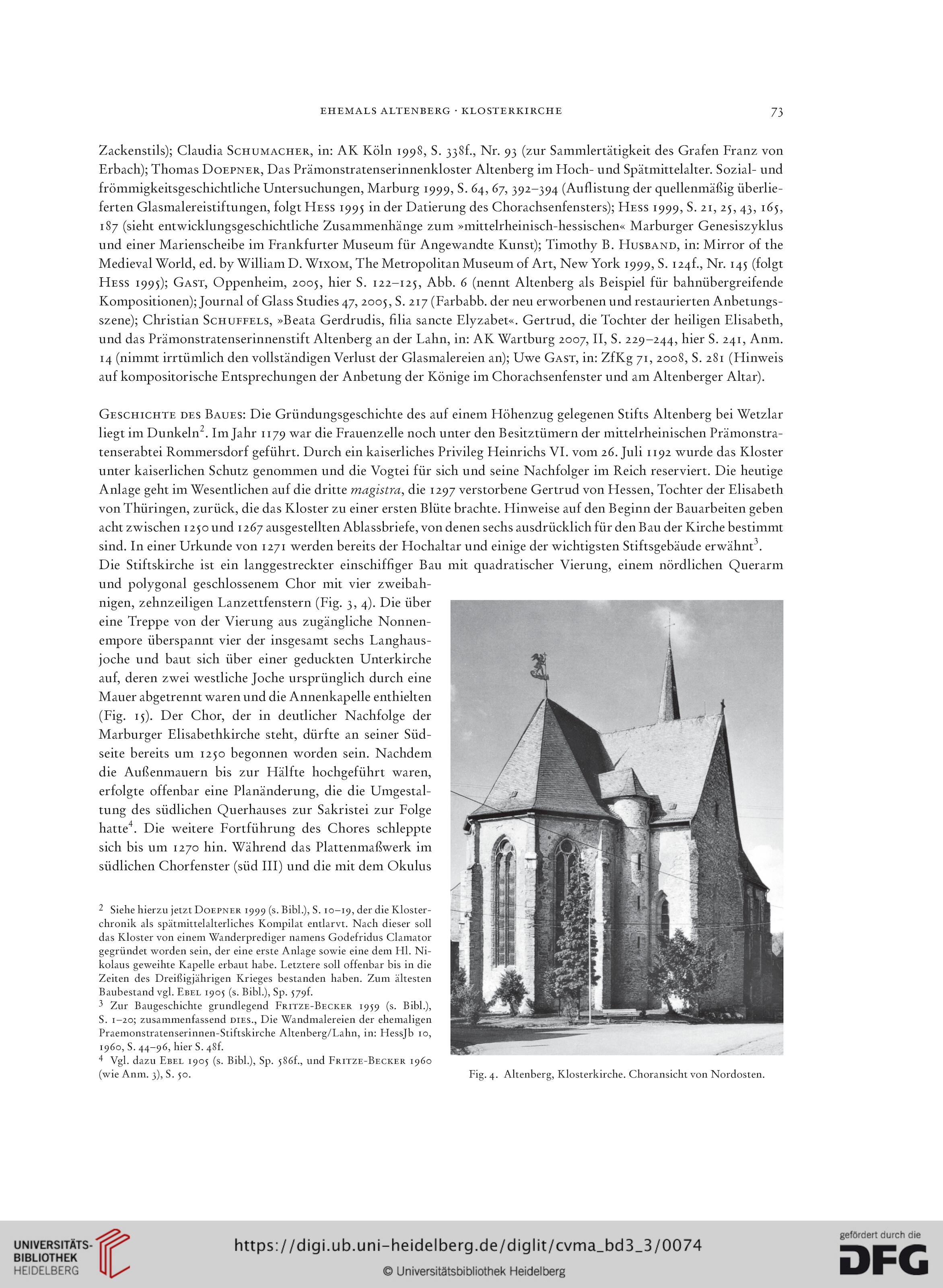

Die Stiftskirche ist ein langgestreckter einschiffiger Bau

und polygonal geschlossenem Chor mit vier zweibah-

nigen, zehnzeiligen Lanzettfenstern (Fig. 3, 4). Die über

eine Treppe von der Vierung aus zugängliche Nonnen-

empore überspannt vier der insgesamt sechs Langhaus-

joche und baut sich über einer geduckten Unterkirche

auf, deren zwei westliche Joche ursprünglich durch eine

Mauer abgetrennt waren und die Annenkapelle enthielten

(Fig. 15). Der Chor, der in deutlicher Nachfolge der

Marburger Elisabethkirche steht, dürfte an seiner Süd-

seite bereits um 1250 begonnen worden sein. Nachdem

die Außenmauern bis zur Hälfte hochgeführt waren,

erfolgte offenbar eine Planänderung, die die Umgestal-

tung des südlichen Querhauses zur Sakristei zur Folge

hatte4. Die weitere Fortführung des Chores schleppte

sich bis um 1270 hin. Während das Plattenmaßwerk im

südlichen Chorfenster (süd III) und die mit dem Okulus

2 Siehe hierzu jetzt Doepner 1999 (s. Bibi.), S. 10-19, der die Kloster-

chronik als spätmittelalterliches Kompilat entlarvt. Nach dieser soll

das Kloster von einem Wanderprediger namens Godefridus Clamator

gegründet worden sein, der eine erste Anlage sowie eine dem Hl. Ni-

kolaus geweihte Kapelle erbaut habe. Letztere soll offenbar bis in die

Zeiten des Dreißigjährigen Krieges bestanden haben. Zum ältesten

Baubestand vgl. Ebel 1905 (s. Bibi.), Sp. 579E

Zur Baugeschichte grundlegend Fritze-Becker 1959 (s. Bibi.),

S. 1-20; zusammenfassend dies., Die Wandmalereien der ehemaligen

Praemonstratenserinnen-Stiftskirche Altenberg/Lahn, in: Hessjb 10,

1960, S. 44-96, hier S. 48k

4 Vgl. dazu Ebel 1905 (s. Bibi.), Sp. 586E, und Fritze-Becker 1960

(wie Anm. 3), S. 50.

mit quadratischer Vierung, einem nördlichen Querarm

Fig. 4. Altenberg, Klosterkirche. Choransicht von Nordosten.

73

Zackenstils); Claudia Schumacher, in: AK Köln 1998, S. 3381., Nr. 93 (zur Sammlertätigkeit des Grafen Franz von

Erbach); Thomas Doepner, Das Prämonstratenserinnenkloster Altenberg im Hoch- und Spätmittelalter. Sozial- und

frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchungen, Marburg 1999, S. 64, 67, 392-394 (Auflistung der quellenmäßig überlie-

ferten Glasmalereistiftungen, folgt Hess 1995 in der Datierung des Chorachsenfensters); Hess 1999, S. 21, 25, 43, 165,

187 (sieht entwicklungsgeschichtliche Zusammenhänge zum »mittelrheinisch-hessischen« Marburger Genesiszyklus

und einer Marienscheibe im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst); Timothy B. Husband, in: Mirror of the

Medieval World, ed. by William D. Wixom, The Metropolitan Museum of Art, New York 1999, S. 124k, Nr. 145 (folgt

Hess 1995); Gast, Oppenheim, 2005, hier S. 122-125, Abb. 6 (nennt Altenberg als Beispiel für bahnübergreifende

Kompositionen); Journal of Glass Studies 47, 2005, S. 217 (Farbabb. der neu erworbenen und restaurierten Anbetungs-

szene); Christian Schuffels, »Beata Gerdrudis, filia sancte Elyzabet«. Gertrud, die Tochter der heiligen Elisabeth,

und das Prämonstratenserinnenstift Altenberg an der Lahn, in: AK Wartburg 2007, II, S. 229-244, hier S. 241, Anm.

14 (nimmt irrtümlich den vollständigen Verlust der Glasmalereien an); Uwe Gast, in: ZfKg 71, 2008, S. 281 (Hinweis

auf kompositorische Entsprechungen der Anbetung der Könige im Chorachsenfenster und am Altenberger Altar).

Geschichte des Baues: Die Gründungsgeschichte des auf einem Höhenzug gelegenen Stifts Altenberg bei Wetzlar

liegt im Dunkeln2. Im Jahr 1179 war die Frauenzelle noch unter den Besitztümern der mittelrheinischen Prämonstra-

tenserabtei Rommersdorf geführt. Durch ein kaiserliches Privileg Heinrichs VI. vom 26. Juli 1192 wurde das Kloster

unter kaiserlichen Schutz genommen und die Vogtei für sich und seine Nachfolger im Reich reserviert. Die heutige

Anlage geht im Wesentlichen auf die dritte magistra, die 1297 verstorbene Gertrud von Hessen, Tochter der Elisabeth

von Thüringen, zurück, die das Kloster zu einer ersten Blüte brachte. Hinweise auf den Beginn der Bauarbeiten geben

acht zwischen 1250 und 1267 ausgestellten Ablassbriefe, von denen sechs ausdrücklich für den Bau der Kirche bestimmt

sind. In einer Urkunde von 1271 werden bereits der Hochaltar und einige der wichtigsten Stiftsgebäude erwähnt3.

Die Stiftskirche ist ein langgestreckter einschiffiger Bau

und polygonal geschlossenem Chor mit vier zweibah-

nigen, zehnzeiligen Lanzettfenstern (Fig. 3, 4). Die über

eine Treppe von der Vierung aus zugängliche Nonnen-

empore überspannt vier der insgesamt sechs Langhaus-

joche und baut sich über einer geduckten Unterkirche

auf, deren zwei westliche Joche ursprünglich durch eine

Mauer abgetrennt waren und die Annenkapelle enthielten

(Fig. 15). Der Chor, der in deutlicher Nachfolge der

Marburger Elisabethkirche steht, dürfte an seiner Süd-

seite bereits um 1250 begonnen worden sein. Nachdem

die Außenmauern bis zur Hälfte hochgeführt waren,

erfolgte offenbar eine Planänderung, die die Umgestal-

tung des südlichen Querhauses zur Sakristei zur Folge

hatte4. Die weitere Fortführung des Chores schleppte

sich bis um 1270 hin. Während das Plattenmaßwerk im

südlichen Chorfenster (süd III) und die mit dem Okulus

2 Siehe hierzu jetzt Doepner 1999 (s. Bibi.), S. 10-19, der die Kloster-

chronik als spätmittelalterliches Kompilat entlarvt. Nach dieser soll

das Kloster von einem Wanderprediger namens Godefridus Clamator

gegründet worden sein, der eine erste Anlage sowie eine dem Hl. Ni-

kolaus geweihte Kapelle erbaut habe. Letztere soll offenbar bis in die

Zeiten des Dreißigjährigen Krieges bestanden haben. Zum ältesten

Baubestand vgl. Ebel 1905 (s. Bibi.), Sp. 579E

Zur Baugeschichte grundlegend Fritze-Becker 1959 (s. Bibi.),

S. 1-20; zusammenfassend dies., Die Wandmalereien der ehemaligen

Praemonstratenserinnen-Stiftskirche Altenberg/Lahn, in: Hessjb 10,

1960, S. 44-96, hier S. 48k

4 Vgl. dazu Ebel 1905 (s. Bibi.), Sp. 586E, und Fritze-Becker 1960

(wie Anm. 3), S. 50.

mit quadratischer Vierung, einem nördlichen Querarm

Fig. 4. Altenberg, Klosterkirche. Choransicht von Nordosten.