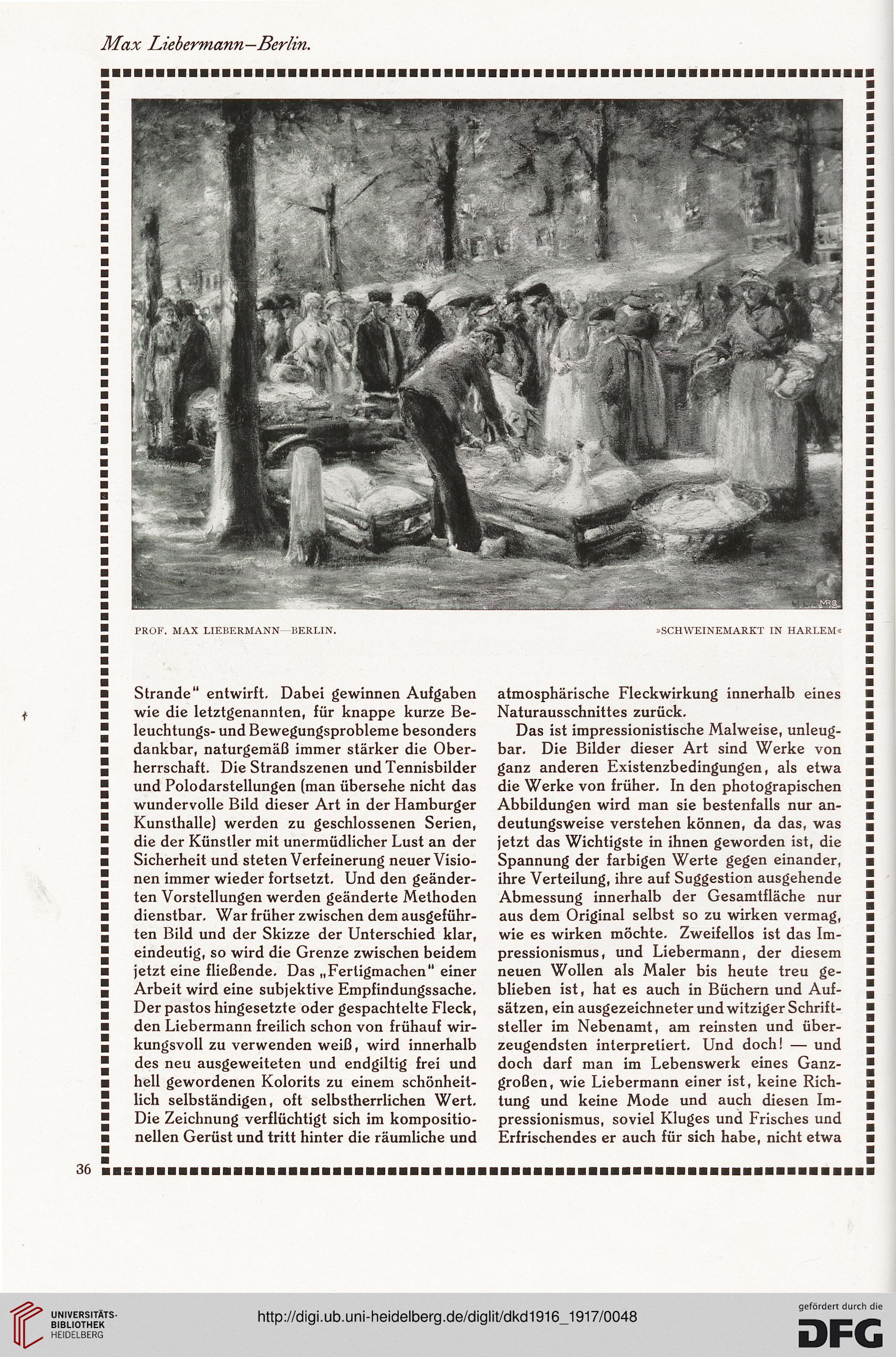

Max Liebermann—Berlin.

Strande" entwirft. Dabei gewinnen Aufgaben

wie die letztgenannten, für knappe kurze Be-

leuchtungs- und Bewegungsprobleme besonders

dankbar, naturgemäß immer stärker die Ober-

herrschaft. Die Strandszenen und Tennisbilder

und Polodarstellungen (man übersehe nicht das

wundervolle Bild dieser Art in der Hamburger

Kunsthalle) werden zu geschlossenen Serien,

die der Künstler mit unermüdlicher Lust an der

Sicherheit und steten Verfeinerung neuer Visio-

nen immer wieder fortsetzt. Und den geänder-

ten Vorstellungen werden geänderte Methoden

dienstbar. War früher zwischen dem ausgeführ-

ten Bild und der Skizze der Unterschied klar,

eindeutig, so wird die Grenze zwischen beidem

jetzt eine fließende. Das „Fertigmachen" einer

Arbeit wird eine subjektive Empfindungssache.

Der pastos hingesetzte oder gespachtelte Fleck,

den Liebermann freilich schon von frühauf wir-

kungsvoll zu verwenden weiß, wird innerhalb

des neu ausgeweiteten und endgiltig frei und

hell gewordenen Kolorits zu einem schönheit-

lich selbständigen, oft selbstherrlichen Wert.

Die Zeichnung verflüchtigt sich im kompositio-

neilen Gerüst und tritt hinter die räumliche und

atmosphärische Fleckwirkung innerhalb eines

Naturausschnittes zurück.

Das ist impressionistische Malweise, unleug-

bar. Die Bilder dieser Art sind Werke von

ganz anderen Existenzbedingungen, als etwa

die Werke von früher. In den photograpischen

Abbildungen wird man sie bestenfalls nur an-

deutungsweise verstehen können, da das, was

jetzt das Wichtigste in ihnen geworden ist, die

Spannung der farbigen Werte gegen einander,

ihre Verteilung, ihre auf Suggestion ausgehende

Abmessung innerhalb der Gesamtfläche nur

aus dem Original selbst so zu wirken vermag,

wie es wirken möchte. Zweifellos ist das Im-

pressionismus, und Liebermann, der diesem

neuen Wollen als Maler bis heute treu ge-

blieben ist, hat es auch in Büchern und Auf-

sätzen, ein ausgezeichneter und witziger Schrift-

steller im Nebenamt, am reinsten und über-

zeugendsten interpretiert. Und doch! — und

doch darf man im Lebenswerk eines Ganz-

großen, wie Liebermann einer ist, keine Rich-

tung und keine Mode und auch diesen Im-

pressionismus, soviel Kluges und Frisches und

Erfrischendes er auch für sich habe, nicht etwa

Strande" entwirft. Dabei gewinnen Aufgaben

wie die letztgenannten, für knappe kurze Be-

leuchtungs- und Bewegungsprobleme besonders

dankbar, naturgemäß immer stärker die Ober-

herrschaft. Die Strandszenen und Tennisbilder

und Polodarstellungen (man übersehe nicht das

wundervolle Bild dieser Art in der Hamburger

Kunsthalle) werden zu geschlossenen Serien,

die der Künstler mit unermüdlicher Lust an der

Sicherheit und steten Verfeinerung neuer Visio-

nen immer wieder fortsetzt. Und den geänder-

ten Vorstellungen werden geänderte Methoden

dienstbar. War früher zwischen dem ausgeführ-

ten Bild und der Skizze der Unterschied klar,

eindeutig, so wird die Grenze zwischen beidem

jetzt eine fließende. Das „Fertigmachen" einer

Arbeit wird eine subjektive Empfindungssache.

Der pastos hingesetzte oder gespachtelte Fleck,

den Liebermann freilich schon von frühauf wir-

kungsvoll zu verwenden weiß, wird innerhalb

des neu ausgeweiteten und endgiltig frei und

hell gewordenen Kolorits zu einem schönheit-

lich selbständigen, oft selbstherrlichen Wert.

Die Zeichnung verflüchtigt sich im kompositio-

neilen Gerüst und tritt hinter die räumliche und

atmosphärische Fleckwirkung innerhalb eines

Naturausschnittes zurück.

Das ist impressionistische Malweise, unleug-

bar. Die Bilder dieser Art sind Werke von

ganz anderen Existenzbedingungen, als etwa

die Werke von früher. In den photograpischen

Abbildungen wird man sie bestenfalls nur an-

deutungsweise verstehen können, da das, was

jetzt das Wichtigste in ihnen geworden ist, die

Spannung der farbigen Werte gegen einander,

ihre Verteilung, ihre auf Suggestion ausgehende

Abmessung innerhalb der Gesamtfläche nur

aus dem Original selbst so zu wirken vermag,

wie es wirken möchte. Zweifellos ist das Im-

pressionismus, und Liebermann, der diesem

neuen Wollen als Maler bis heute treu ge-

blieben ist, hat es auch in Büchern und Auf-

sätzen, ein ausgezeichneter und witziger Schrift-

steller im Nebenamt, am reinsten und über-

zeugendsten interpretiert. Und doch! — und

doch darf man im Lebenswerk eines Ganz-

großen, wie Liebermann einer ist, keine Rich-

tung und keine Mode und auch diesen Im-

pressionismus, soviel Kluges und Frisches und

Erfrischendes er auch für sich habe, nicht etwa