Gedächtnis-Ausstellung für Franz Marc in der Münchener Neuen Sezession.

niemals aufgeht in der Gegenwart, den sein

Wissen mit Vergangenheit und Zukunft belädt,

außerhalb des Kosmos gestellt. Darum wirken,

wo Marc doch einmal menschliche Gestalten

einfügt, diese als nicht völlig zugehörig. Sie

sind nicht eins mit Baum und Felsen, Licht und

Wasser. Das Tier aber ist ganz Gegenwart.

Seele und Körper sind nicht entzweit, sein

Charakter ist auch seine Gestalt, und jeder

Trieb bewegt den letzten Nerv. Nun suchte

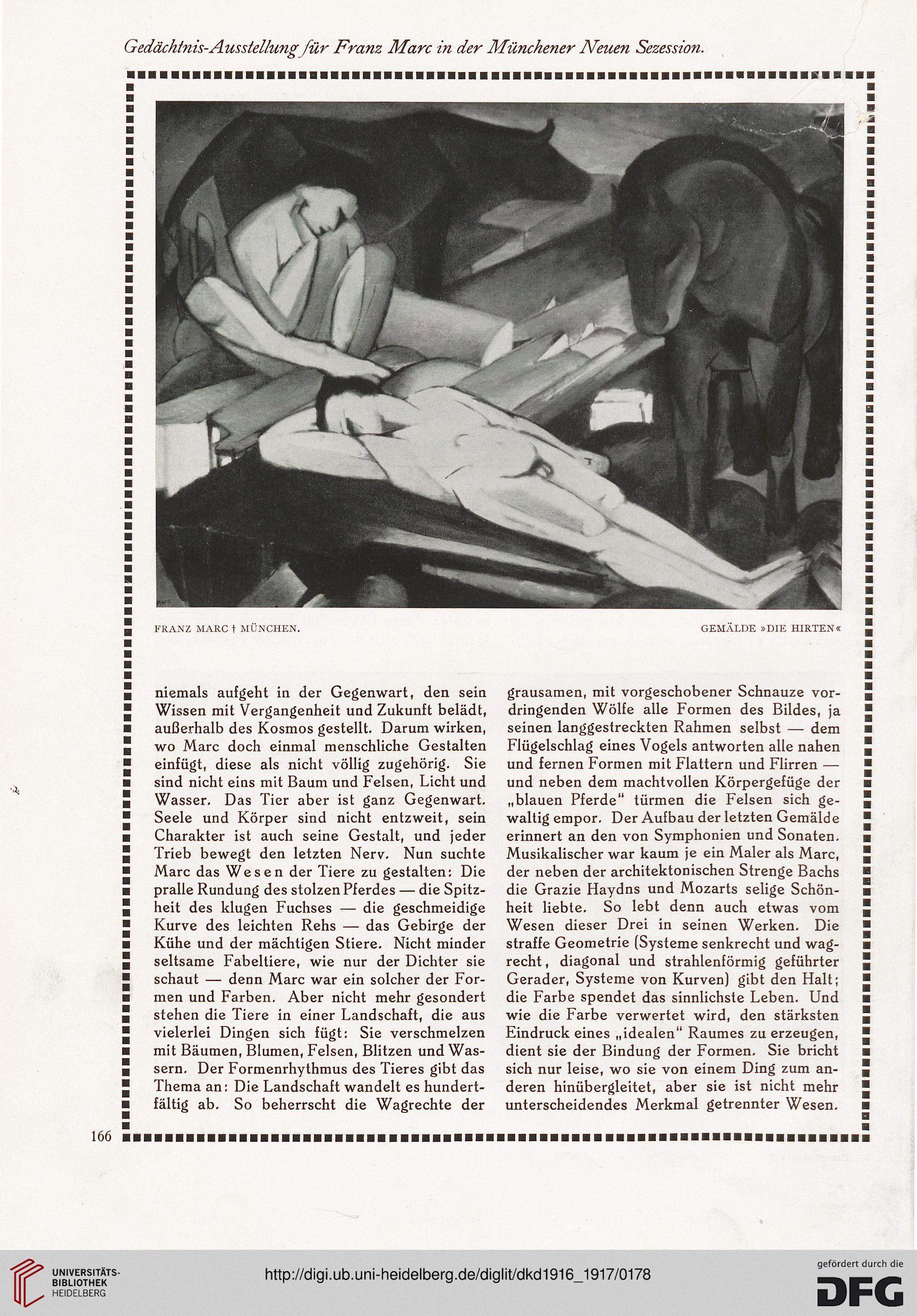

Marc das Wesen der Tiere zu gestalten: Die

pralle Rundung des stolzen Pferdes — die Spitz-

heit des klugen Fuchses — die geschmeidige

Kurve des leichten Rehs — das Gebirge der

Kühe und der mächtigen Stiere. Nicht minder

seltsame Fabeltiere, wie nur der Dichter sie

schaut — denn Marc war ein solcher der For-

men und Farben. Aber nicht mehr gesondert

stehen die Tiere in einer Landschaft, die aus

vielerlei Dingen sich fügt: Sie verschmelzen

mit Bäumen, Blumen, Felsen, Blitzen und Was-

sern. Der Formenrhythmus des Tieres gibt das

Thema an: Die Landschaft wandelt es hundert-

fältig ab. So beherrscht die Wagrechte der

grausamen, mit vorgeschobener Schnauze vor-

dringenden Wölfe alle Formen des Bildes, ja

seinen langgestreckten Rahmen selbst — dem

Flügelschlag eines Vogels antworten alle nahen

und fernen Formen mit Flattern und Flirren —

und neben dem machtvollen Körpergefüge der

„blauen Pferde" türmen die Felsen sich ge-

waltig empor. Der Aufbau der letzten Gemälde

erinnert an den von Symphonien und Sonaten.

Musikalischer war kaum je ein Maler als Marc,

der neben der architektonischen Strenge Bachs

die Grazie Haydns und Mozarts selige Schön-

heit liebte. So lebt denn auch etwas vom

Wesen dieser Drei in seinen Werken. Die

straffe Geometrie (Systeme senkrecht und wag-

recht , diagonal und strahlenförmig geführter

Gerader, Systeme von Kurven) gibt den Halt;

die Farbe spendet das sinnlichste Leben. Und

wie die Farbe verwertet wird, den stärksten

Eindruck eines „idealen" Raumes zu erzeugen,

dient sie der Bindung der Formen. Sie bricht

sich nur leise, wo sie von einem Ding zum an-

deren hinübergleitet, aber sie ist nicht mehr

unterscheidendes Merkmal getrennter Wesen.

niemals aufgeht in der Gegenwart, den sein

Wissen mit Vergangenheit und Zukunft belädt,

außerhalb des Kosmos gestellt. Darum wirken,

wo Marc doch einmal menschliche Gestalten

einfügt, diese als nicht völlig zugehörig. Sie

sind nicht eins mit Baum und Felsen, Licht und

Wasser. Das Tier aber ist ganz Gegenwart.

Seele und Körper sind nicht entzweit, sein

Charakter ist auch seine Gestalt, und jeder

Trieb bewegt den letzten Nerv. Nun suchte

Marc das Wesen der Tiere zu gestalten: Die

pralle Rundung des stolzen Pferdes — die Spitz-

heit des klugen Fuchses — die geschmeidige

Kurve des leichten Rehs — das Gebirge der

Kühe und der mächtigen Stiere. Nicht minder

seltsame Fabeltiere, wie nur der Dichter sie

schaut — denn Marc war ein solcher der For-

men und Farben. Aber nicht mehr gesondert

stehen die Tiere in einer Landschaft, die aus

vielerlei Dingen sich fügt: Sie verschmelzen

mit Bäumen, Blumen, Felsen, Blitzen und Was-

sern. Der Formenrhythmus des Tieres gibt das

Thema an: Die Landschaft wandelt es hundert-

fältig ab. So beherrscht die Wagrechte der

grausamen, mit vorgeschobener Schnauze vor-

dringenden Wölfe alle Formen des Bildes, ja

seinen langgestreckten Rahmen selbst — dem

Flügelschlag eines Vogels antworten alle nahen

und fernen Formen mit Flattern und Flirren —

und neben dem machtvollen Körpergefüge der

„blauen Pferde" türmen die Felsen sich ge-

waltig empor. Der Aufbau der letzten Gemälde

erinnert an den von Symphonien und Sonaten.

Musikalischer war kaum je ein Maler als Marc,

der neben der architektonischen Strenge Bachs

die Grazie Haydns und Mozarts selige Schön-

heit liebte. So lebt denn auch etwas vom

Wesen dieser Drei in seinen Werken. Die

straffe Geometrie (Systeme senkrecht und wag-

recht , diagonal und strahlenförmig geführter

Gerader, Systeme von Kurven) gibt den Halt;

die Farbe spendet das sinnlichste Leben. Und

wie die Farbe verwertet wird, den stärksten

Eindruck eines „idealen" Raumes zu erzeugen,

dient sie der Bindung der Formen. Sie bricht

sich nur leise, wo sie von einem Ding zum an-

deren hinübergleitet, aber sie ist nicht mehr

unterscheidendes Merkmal getrennter Wesen.