Zu, den Bildern von Robert Eigenberger

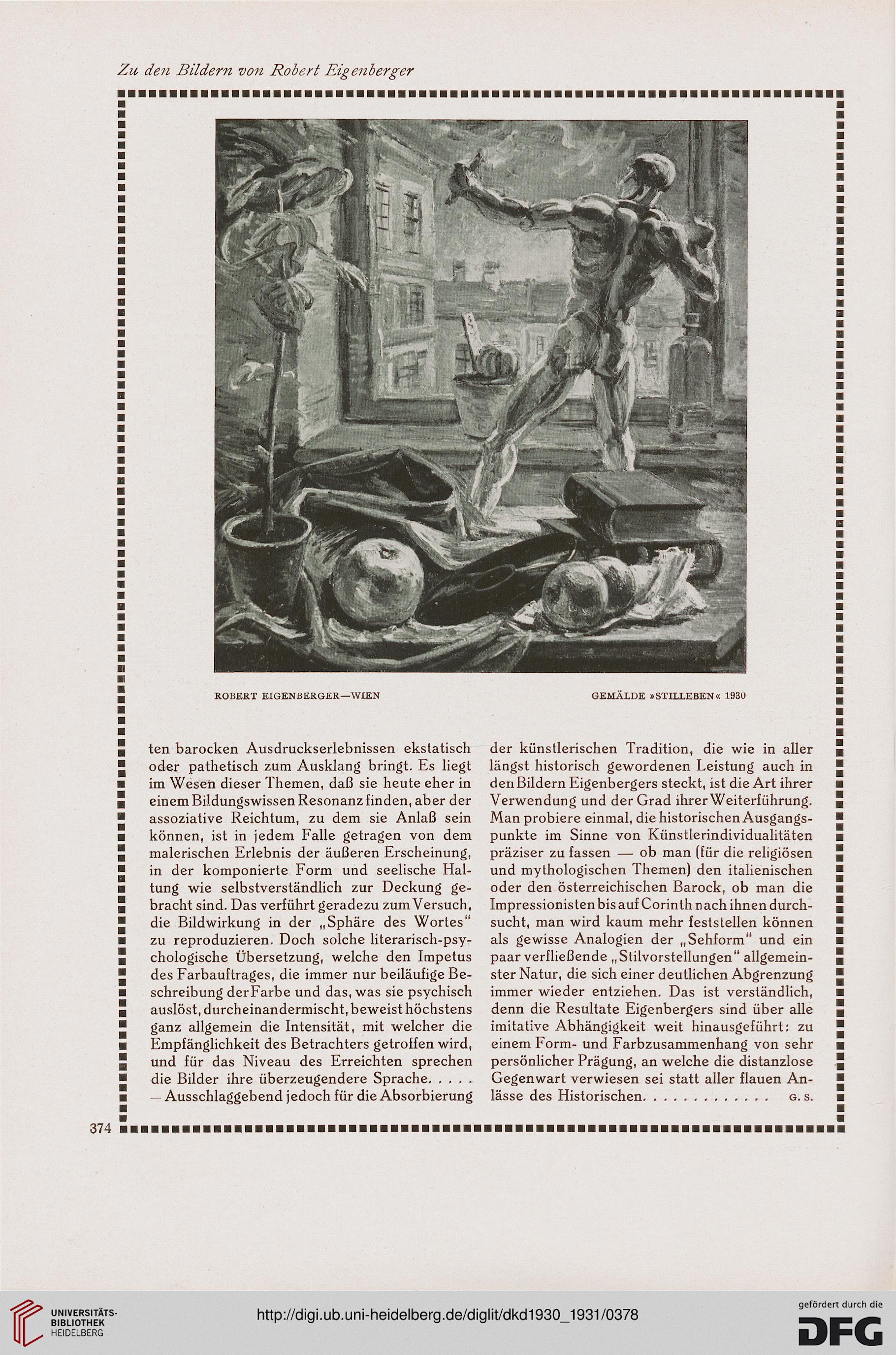

robert eigenberger—wien

gemälde »stilleben« 1930

ten barocken Ausdruckserlebnissen ekstatisch

oder pathetisch zum Ausklang bringt. Es liegt

im Wesen dieser Themen, daß sie heute eher in

einem Bildungswissen Resonanz finden, aber der

assoziative Reichtum, zu dem sie Anlaß sein

können, ist in jedem Falle getragen von dem

malerischen Erlebnis der äußeren Erscheinung,

in der komponierte Form und seelische Hal-

tung wie selbstverständlich zur Deckung ge-

bracht sind. Das verführt geradezu zum Versuch,

die Bildwirkung in der „Sphäre des Wortes"

zu reproduzieren. Doch solche literarisch-psy-

chologische Übersetzung, welche den Impetus

des Farbauftrages, die immer nur beiläufige Be-

schreibung derFarbe und das, was sie psychisch

auslöst, durcheinandermischt, beweist höchstens

ganz allgemein die Intensität, mit welcher die

Empfänglichkeit des Betrachters getroffen wird,

und für das Niveau des Erreichten sprechen

die Bilder ihre überzeugendere Sprache.....

— Ausschlaggebend jedoch für die Absorbierung

der künstlerischen Tradition, die wie in aller

längst historisch gewordenen Leistung auch in

den Bildern Eigenbergers steckt, ist die Art ihrer

Verwendung und der Grad ihrer Weiterführung.

Man probiere einmal, die historischen Ausgangs-

punkte im Sinne von Künstlerindividualitäten

präziser zu fassen — ob man (für die religiösen

und mythologischen Themen) den italienischen

oder den österreichischen Barock, ob man die

Impressionisten bis auf Corinth n ach ihnen durch-

sucht, man wird kaum mehr feststellen können

als gewisse Analogien der „Sehform" und ein

paar verfließende „Stilvorstellungen" allgemein-

ster Natur, die sich einer deutlichen Abgrenzung

immer wieder entziehen. Das ist verständlich,

denn die Resultate Eigenbergers sind über alle

imitative Abhängigkeit weit hinausgeführt: zu

einem Form- und Farbzusammenhang von sehr

persönlicher Prägung, an welche die distanzlose

Gegenwart verwiesen sei statt aller flauen An-

lässe des Historischen............. g. s.

robert eigenberger—wien

gemälde »stilleben« 1930

ten barocken Ausdruckserlebnissen ekstatisch

oder pathetisch zum Ausklang bringt. Es liegt

im Wesen dieser Themen, daß sie heute eher in

einem Bildungswissen Resonanz finden, aber der

assoziative Reichtum, zu dem sie Anlaß sein

können, ist in jedem Falle getragen von dem

malerischen Erlebnis der äußeren Erscheinung,

in der komponierte Form und seelische Hal-

tung wie selbstverständlich zur Deckung ge-

bracht sind. Das verführt geradezu zum Versuch,

die Bildwirkung in der „Sphäre des Wortes"

zu reproduzieren. Doch solche literarisch-psy-

chologische Übersetzung, welche den Impetus

des Farbauftrages, die immer nur beiläufige Be-

schreibung derFarbe und das, was sie psychisch

auslöst, durcheinandermischt, beweist höchstens

ganz allgemein die Intensität, mit welcher die

Empfänglichkeit des Betrachters getroffen wird,

und für das Niveau des Erreichten sprechen

die Bilder ihre überzeugendere Sprache.....

— Ausschlaggebend jedoch für die Absorbierung

der künstlerischen Tradition, die wie in aller

längst historisch gewordenen Leistung auch in

den Bildern Eigenbergers steckt, ist die Art ihrer

Verwendung und der Grad ihrer Weiterführung.

Man probiere einmal, die historischen Ausgangs-

punkte im Sinne von Künstlerindividualitäten

präziser zu fassen — ob man (für die religiösen

und mythologischen Themen) den italienischen

oder den österreichischen Barock, ob man die

Impressionisten bis auf Corinth n ach ihnen durch-

sucht, man wird kaum mehr feststellen können

als gewisse Analogien der „Sehform" und ein

paar verfließende „Stilvorstellungen" allgemein-

ster Natur, die sich einer deutlichen Abgrenzung

immer wieder entziehen. Das ist verständlich,

denn die Resultate Eigenbergers sind über alle

imitative Abhängigkeit weit hinausgeführt: zu

einem Form- und Farbzusammenhang von sehr

persönlicher Prägung, an welche die distanzlose

Gegenwart verwiesen sei statt aller flauen An-

lässe des Historischen............. g. s.